大師之道

李博寧

我們形容一個人精通于某一行當,可以稱其為行家,當他對這一行當了如指掌,并有了一定的成就時,便可以被敬稱為專家。再進一步,當其在這一行當之中名聲赫赫、同行人談論起他來都心存敬佩時,便可以獲得大師的稱號了。

張蔭人先生常言,比起一般的藝術工作者,既有了藝術家的虛名,總得多做些為藝術奉獻的事情,這樣才過得坦然。既受著大師的禮遇,總該做些符合大師身份的事情,為同行后輩做個榜樣。

在工藝美術這條路上,沒有誰是簡簡單單就能功成名就的。選擇與藝術為伴,是性格使然還是受他人和環境的影響,每一個藝術工作者各不相同,但總有一個相同之處,便是內心對藝術的熱愛。張蔭人先生的話,可謂是所有藝術工作者的心聲:“藝術是門要吃苦的行當,若不是愛得深沉,是斷然吃不得其中的苦的,也就難以堅持下去,更不用說取得成就了。自學藝開始,整日里起早貪黑磨煉技藝,未曾有一日的懶散懈怠。受師傅點撥,受同行指導,再加上自己的不懈努力,技藝漸長,漸漸地能將原料塑成自己構思中的樣子,便從苦中覺出些甘甜來。再后來小有成就,有幸受親朋好友抬愛,獲得了專家、大師的頭銜,便有了苦盡甘來之感。但是仔細想想,既受了這些頭銜,不做出些符合身份的成就,怕是讓親朋好友、子弟老師們冷了心,更不敢懈怠了。”先生一語道出了藝術工作者前進的方向,正所謂甘已至,苦未盡。大師之路,正是如此走法。

張蔭人先生生于文人之家,受家庭環境的影響,他自幼就與文學藝術相識相知。后經趙延緒先生啟蒙,青年時起便立下了發揚藝術、傳承民族文化之志。老一輩的文人之家,大都氤氳著一種獨特的文人精神。那是一種高潔卻不高傲、儒雅卻不迂腐的清白之氣。追求高雅,也能雅俗共賞,超脫塵雜,卻不遺世獨立。這種讓文人與常人和諧相處的精神深深地影響著年幼時的先生。讓他能夠追慕古人,為藝術嘔心瀝血,更能與時俱進,讓藝術與時代相適應。正因如此,先生早早地就在同輩之中脫穎而出,做出了屬于自己的一番成就。

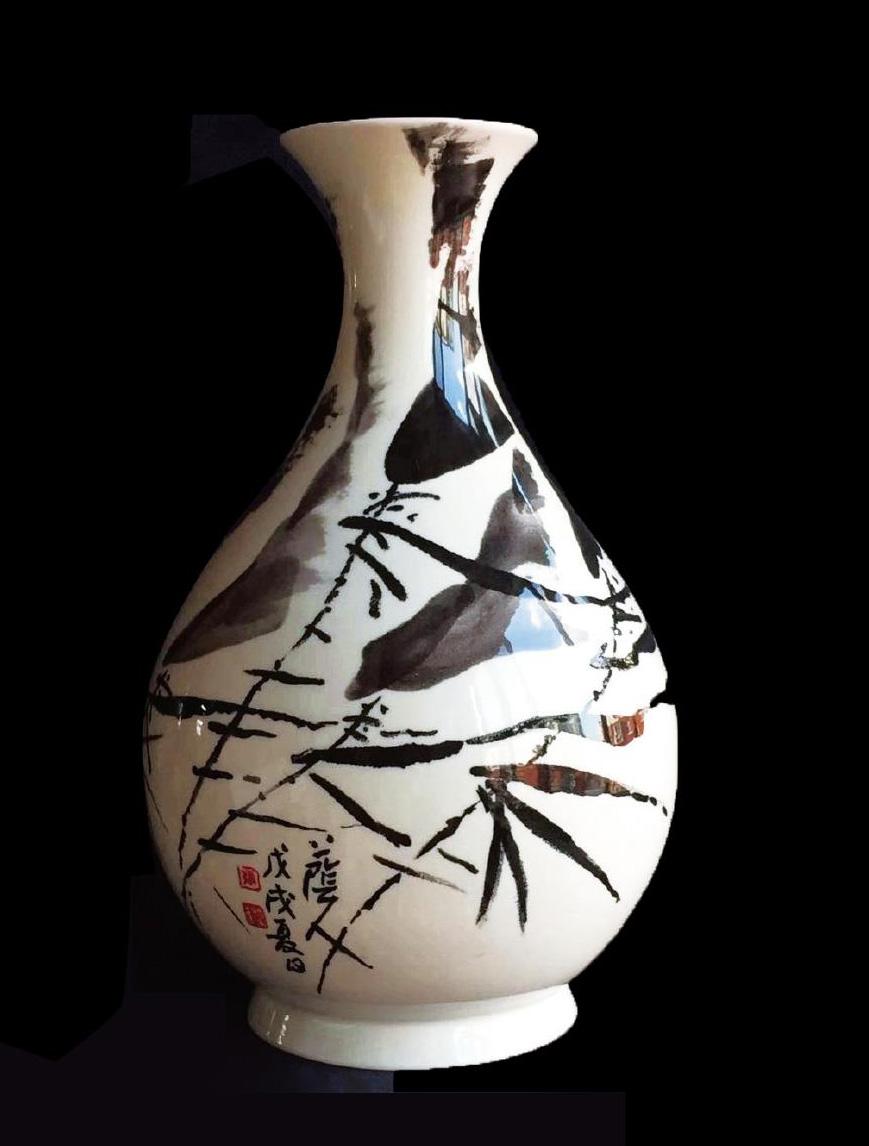

張蔭人先生精通多藝,在陶瓷、書畫、金屬工藝方面皆有大成。但他為人謙虛謹慎,毫無傲氣,平易近人,令人敬佩。我常以陶瓷喻人,言人必經烈火煅燒,方能發生陶泥化為陶瓷的質變。在此更愿將張蔭人先生與其所愛的黑陶作比,二者皆古樸厚重,質地堅硬而又清雅脫俗。與常見的瓷器不同,黑陶器皿因其顏色光澤的特點,更適合通過線條來表現畫面。先生根據黑陶的這一特點,將繡像畫形式融入黑陶裝飾之中。在一件件黑陶器皿之上,先生通過活靈活現的繡像畫,講述著一個個家喻戶曉的故事,將陶瓷、繪畫、古典小說、民俗文化熔于一爐。2013年他的黑陶刻盤作品曾在山西黃河畫院展出,為龍城市民獻上了一場精美的文化盛宴。

功成名就之后,他積極創新藝術形式,悉心教導后輩學生,利用自己的“大師效應”,為工美領域注入了相當數量的新血液。他向每一位前來請教的學生講述著自己的奮斗經歷,為他們堅定苦盡甘來的理想目標,更通過言傳身教,給他們講述了“甘已至,苦未盡”的深刻道理。先生常言:“所謂大師,必先明師之道。將自己的經驗教訓,自己對藝術的理解感悟,告知學生,再由學生傳遞下去,這是每一個‘大師在藝術傳承之路上不可推卸的責任。與此同時,自己更要身正為范,做出些像樣的事情來,為學生們樹立榜樣。”先生此行,可謂是對“大師”之稱的最好詮釋。

一方水土,滋養了一方文化;一位大師,培植著一輩新人。身化大樹,蔭澤后人,張蔭人先生“蔭人”之名可謂名副其實。文化傳承之路上,正是因為有了像他這樣的大師,我們的文化藝術事業,必將長盛不衰,燦若星辰。

張蔭人

1946年生,山西河津人,童年受益于趙延緒先生啟蒙教育,得益于家父張維新的傳統文化熏陶,走上美術之路。畢業于太原理工大學美術學院,高級工藝美術師、山西省工藝美術大師。曾擔任山西省工藝美術研究所所長、山西省工藝美術職稱評審設計委員會主任。1979年被國家授予全國工藝美術優秀創作人員稱號,現擔任中國工藝美術協會專家委員會委員,山西黃河畫院執行院長,山西省美術家協會藝術設計委員會主任,山西省工藝美術協會常務副理事長、藝術委員會主任。作品多次在國內外展出、獲獎以及被收藏。2016年獲國家“中國陶瓷藝術終身成就獎”全國十六人大師之一。