洞庭木雕技藝的保護與傳承

[作者簡介]

王慶云,中學畢業后,先后在廣東、福建等家具企業從事木工雕刻技藝20余年,2016年回鄉成立益陽市宏鵬雕藝有限公司,近兩年,創作的木雕作品參加中國工藝美術協會舉辦的百花獎和金鳳凰創新產品設計大賽,分別獲得過銅獎和銀獎,是益陽市非物質文化遺產“洞庭木雕技藝”代表性傳承人。

雕刻技藝在中國源遠流長,經過數千年的演繹,已經成為家喻戶曉的民間藝術。洞庭木雕技藝也起源于“民間”工藝,它和洞庭湖濱人們的生活起居息息相關,經過歷代匠人的探索,形成了自身獨特的工藝特點和藝術內涵。洞庭木雕技藝不像浙江的東陽木雕、廣東潮州的金漆木雕、福建龍眼木雕那樣有名,但隨著國家對非物質文化遺產的重視,洞庭湖地區的人們開始關注和研究洞庭木雕技藝。

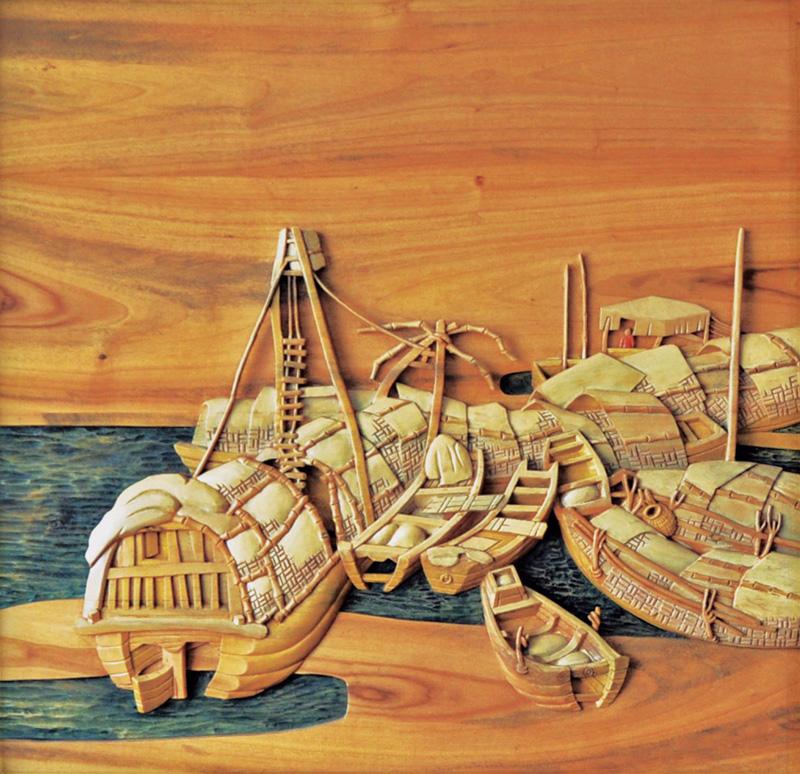

與其他地區雕刻技藝相比較,洞庭木雕技藝有幾個特性:第一,在用材方面,洞庭木雕選材一般為梨木、棗木、樟木、楊木、鐵木、杉木,但最常見的木雕材料還是樟木,因為樟樹形大,可雕可塑,含有樟腦油,防蟲蛀,樟木纖維緊密不易崩裂,而且是常青,也適合生長在濕潤的洞庭湖,且材料豐富,有“生生不息”“常青不老”的象征意義,也符合民間凡事求個吉祥的觀念。第二,在表現形式上,注重構圖立意,力求寫實傳神,富有生氣,選材考究,刀法繁復,融線刻、淺浮雕、鏤空雕、圓雕、透雕等皆有涉及。第三,在題材內容上,既有建筑木雕、家具木雕和祭祀木雕等傳統形式,也有風景神話等藝術木雕,木雕造像在明清時期大都著漢服,是人們內心的一種深深的心靈寄托與懷念。看到雕像就如同先人在世一樣,這種造像運用了魯班的榫卯結構,也體現了洞庭木雕技藝之“精髓”,洞庭木雕技藝經歷了不斷的改革和創新,現在廣泛應用在家具和現代裝飾上。

近年來,為把祖輩傳承下來的木雕技藝發揚光大,我多次圍繞洞庭湖地區觀摩考察木雕技藝現狀,也走訪了一些地區的雕刻藝人,在我的所見所聞中發現現在的年輕人大多數都有一顆浮躁的心,總是想著怎樣掙錢又快又輕松,而學習制作洞庭木雕技藝必須要有一顆平靜的心,完成一件作品最少需要幾天、幾個月甚至幾年,這對我們手藝人來說是一種挑戰。還有一個原因是對手藝人的尊重比較少,傳統手工業,一刀刀、一錘錘雕鑿出來的作品,往往有人將其與機雕的對比,在人們眼里,機雕的也好看,更便宜。再者學徒時間比較長,而且易學難精,學徒出師后,也面臨生存壓力。

聽我師父講,師爺曾經帶過二十多個徒弟,大多年事已高,沒有從事木雕行業了,而筆者能堅持至今,除了對傳統文化的熱愛,還有在技藝和題材上的不斷創新。老一輩藝人,他們熱愛并敬畏傳統文化,但疏于把這種觀念傳承給下一代,讓晚輩不屑于傳統文化,導致晚輩與前輩在傳統手藝上沒有形成共鳴,隨著現代機械化的發展,人們有理由更加擔心傳統手工藝的消失。作為第四代洞庭木雕技藝的非遺傳承人,我感覺任重而道遠,因此,更要注重學習,提高文化修養和藝術修養水平,將更完美的作品展現給世人。

隨著政府對傳統手工藝以及非物質文化遺產的保護、搶救,洞庭木雕技藝是有很大的發展空間和前景的。對洞庭木雕技藝的未來,我滿懷期待。

(編輯:溫子超)