文化創意產業跨界融合的理論認知與價值功能研究

曹如中 倉依林 郭華

摘要: 隨著區域一體化和產業集聚化的推進,文化創意產業融合發展成為一種基本趨勢,對于促進區域經濟發展和產業結構升級具有重要意義。文章通過運用理論推演與內容分析的方法,闡述了文化創意產業跨界融合的內涵,分析了文化創意產業跨界融合的機理,探討了文化創意產業跨界融合的價值功能,提出了區域文化創意產業融合發展的政策建議。研究認為:中國豐富的歷史文化資源和迅猛發展的高科技為文化創意產業跨界融合奠定了較好的現實基礎和技術條件,未來中國應當利用文化創意產業跨界融合功能,促進產業結構優化升級,實現區域經濟一體化發展。

關鍵詞: 文化創意產業;跨界融合;產業邊界;科技含量;附加價值

中圖分類號: TS941.1;G124 ?文獻標志碼: A ? 文章編號: 1001-7003(2019)10-0040-10 ? 引用頁碼: 101107

Abstract: With the advancement of regional integration and industrial agglomeration, the integration development of cultural creative industries has become a basic trend, which is of great significance for promoting regional economic development and industrial structure upgrading. With the method of theoretical deduction and content analysis, this study expounds the connotation of cross-border integration of cultural and creative industries, analyzes the mechanism of cross-border integration of cultural and creative industries, discusses the value function of cross-border integration of cultural and creative industries, and proposes policy suggestions for regional integration and development of cultural and creative industries. Researches show that Chinas abundant historical cultural resources and rapidly developing high technologies have laid a solid realistic foundation and technical conditions for cross-border integration of cultural and creative industries. In the future, China should make use of the cross-border integration function of cultural and creative industries to promote the optimization and upgrading of industrial structure and realize the integration development of regional economy.

Key words: cultural and creative industries; cross-border integration; industrial boundaries; scientific and technological content; additional value

近年來,隨著科技與經濟的融合發展,越來越多新興產業在全球范圍內紛紛涌現,原來涇渭分明的產業邊界變得模糊,不同產業之間相互滲透使產業價值鏈得以延伸與重組。而文化創意產業是在高科技手段催化下,文化創意資源與傳統產業的有機融合,具有高附加值、高融合性、高輻射力等特點,不僅可以通過跨界融合帶動傳統產業的轉型升級,而且能夠實現區域經濟的可持續增長[1]。研究表明,文化創意產業并不是指某一特定的產業部門,而是一個產業類型,其核心在于通過文化創意元素和高科技手段,實現區域內產業族群的整體提升和協同發展[2]。有數據顯示,目前文化創意產業呈現出迅猛發展的態勢,已經成為世界第三大產業。發達國家紛紛出臺相應的產業扶持政策,充分發揮文化創意產業的融合滲透功能,帶動產業結構的優化升級[3]。中國在20世紀90年代后期將文化創意產業定性為戰略性新興產業,通過產業園區的開發建設,大力推動文化創意產業及關聯產業的融合發展。然而,由于發展模式趨同、開發手段單一、地方行政分割等原因,導致文化創意產業創造力尚未發揮出來,區域內不同產業之間協同發展的格局也遠未形成。而近年來,隨著出口、投資和消費的衰退,中國國民經濟增長進入中低速增長的新常態,經濟發展方式亟需轉型升級。如果能夠利用好文化創意產業跨界融合與協同發展功能,不僅可以激發新的經濟增長點,而且對于新常態下區域經濟的可持續發展有著積極而重大的意義[4]。從現實來看,中國是一個文化大國,五千多年的悠久發展歷史為文化創意產業的融合發展積淀了極為豐富的資源基礎,文化創意產業跨界融合的空間十分巨大。同時,經過改革開放40年的發展,也為文化創意產業的融合發展奠定了相對雄厚的工業基礎和技術水平。因此,在當前中國經濟社會轉型發展和產業結構優化升級的關鍵時期,為了充分發揮文化創意產業對關聯產業的融合與帶動作用,有效推動區域經濟可持續增長,很有必要強化對文化創意產業跨界融合的價值與功能的認知。

1 文獻溯源

20世紀90年代,隨著信息技術的發展,文化創意產業作為一種產業業態出現并且成為引領全球產業發展潮流,文化創意產業融合發展的問題也引起了國內外研究者的廣泛關注。早期的美國學者盧森伯格首次從技術角度提出產業融合的概念[5]。此后,眾多學者契合時代發展背景對產業的融合發展進行了合理的解釋,認為產業已不再局限于單一領域的發展,而是呈現出交融和匯合的現象,產業固有的邊界被打破,并且橫跨不同行業,實現了跨越界域的融合重組[6-8]。20世紀90年代末期,隨著文化創意產業在全國各地的實踐推進,國內學者在引進和介紹國外研究成果的基礎上,對文化創意產業的融合發展問題進行了不同角度的探討。一是部分學者基于知識溢出和網絡構建視角,研究不同產業主體在共同的社會文化背景和制度環境下的空間分布和結構優化,認為隨著創意要素的融合與滲透,文化創意產業呈現出集聚化發展特征,從初始階段在地理上的簡單扎堆、逐步向快速成長階段的創意滲透與要素融合發展、最后演變為成熟階段的網絡結構和分工協作,各行為主體各自占據相應的結點并在交互作用過程中產生集聚效應[9-10]。二是部分學者結合新經濟地理學、自組織演化理論和生態學等學科知識,基于競爭與合作、資本積累、交易成本、制度安排等視角研究文化創意產業集聚化發展的形成機理,認為政府推動、市場拉動、文化聚合、知識共享、組織學習等促成了文化創意產業的空間集聚和動態演進[11-12]。三是部分學者基于政產學研視角研究了文化創意產業集聚化發展的模式及運行機制,認為文化創意產業集聚化發展模式主要有政府規劃、市場導向、地理趨同和自發形成等幾種,且在發展過程中受到技術、資金、人才、信息、市場需求、制度環境等因素的影響,區域文化創意產業集聚化運行必須以雄厚的經濟基礎、發達的信息技術、密集的知識機構、高素質的創意人才、寬容的創意氛圍、良好的政策環境、完善的市場體制、便利的生活設施為保障[13-15]。上述研究雖然已經注意到了文化創意產業的跨界融合問題,但主要是基于產業集聚的角度展開,導致當前理論界對文化創意產業跨界融合的機理及價值認知的研究仍然較為缺乏。時至今日,眾多的研究結果表明,文化創意產業是一種附加價值高、滲透能力強、具有跨界融合功能的戰略性新興產業,推動文化創意產業與關聯產業的跨界融合,對于區域產業協同發展和經濟發展方式轉變具有極其重要的推動作用。在實踐過程中通過各種手段推動文化創意產業的融合發展,可以為區域經濟的可持續發展提供動力[16-17]。本文基于以上分析,結合當前中國文化創意產業實踐推進過程中產業同構和園區同質化現象嚴重、文化創意資源與產業技術手段之間匹配度不高的現實出發,展開對文化創意產業跨界融合的研究,擬為相關決策者提供理論參考。

2 文化創意產業跨界融合的理論認知

2.1 文化創意產業的理論內涵

研究表明,文化創意產業是經濟社會發展到特定階段的產物[3]。自20世紀末以來,隨著城鎮居民經濟收入的不斷增加和生活水平的不斷提高,人們對精神文化層次的追求越來越高,從傳統的加工制造到現在的創意設計,從以前追求吃飽穿暖發展到當今追求時尚舒適,倒逼傳統產業向文化創意產業轉型升級。特別是在現代信息技術的催生下,科技、經濟、文化相互融合,以文化為核心的無形的創意元素與以物質為載體的有形的產品相結合,促成了文化創意產業的迅猛發展[18]。因此,出現于20世紀90年代后期的文化創意產業并不是無中生有,而是有著特定的歷史背景和基本要求。盡管從遠古時代開始,人類社會的發展過程中便體現出了無窮無盡的智慧因素,但作為一種能夠參與收益分配的生產要素形態出現的文化創意尚是近代以來的事情。特別是由于文化創意在很大程度上以具有產權價值的無形資產形式出現,必須通過一定的物質載體來體現,導致作為產業形態的文化創意產業,相對于傳統產業而言,在文化內涵與創意屬性等價值屬性上更加鮮明[2]。

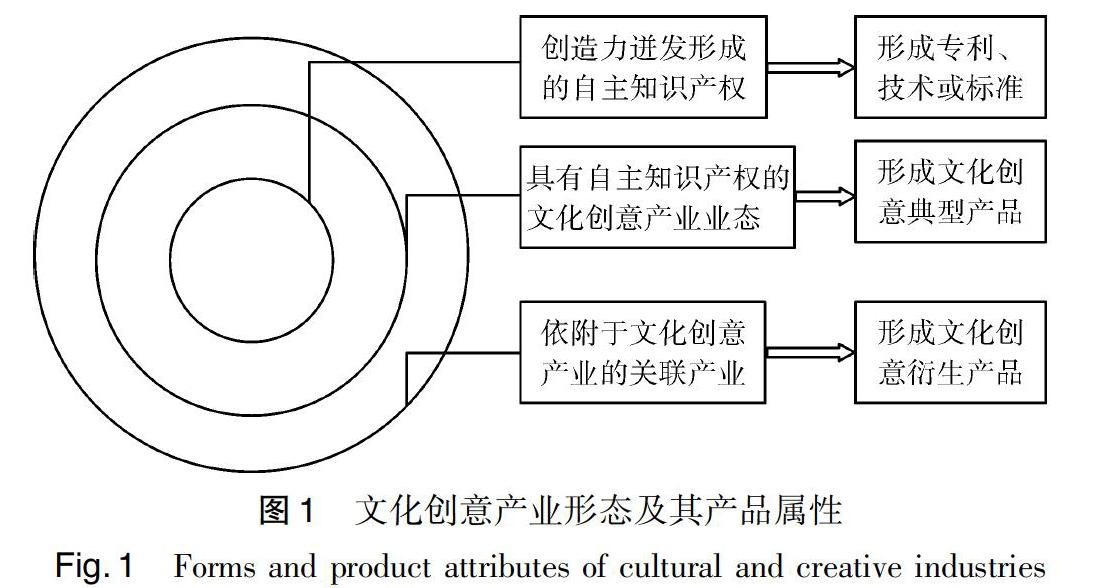

如圖1所示,文化創意產業的核心層是由人的創造力迸發形成的知識產權,主要以專利、技術或標準為表現形式。中間層通過與特定的有形生產要素形成文化創意產業業態,屬于文化創意產業的核心部門,主要以文化創意產品為表現形式。往外形成依附于文化創意產業的關聯產業形態,屬于文化創意產業的衍生部門,主要以文化創意衍生品為表現形式。因此,文化創意產業內含具有知識產權屬性的無形生產要素,通過與關聯產業的融合滲透,能夠帶動區域內其他產業協同發展。因此,跨界融合是文化創意產業與生俱來的天然本質與價值屬性,而文化創意資源與不同生產要素之間的交叉滲透、各種高科技開發手段的合理利用、產業形成過程中對文化創意資源凝聚的深度和廣度,決定著文化創意產業的價值范圍和發展空間,也決定了文化創意產業跨界融合的功能屬性[19]。

2.2 文化創意產業跨界融合的理論內涵

研究表明,文化創意產業是一種在全球化背景下以人的創造力(知識產權)為核心,以高科技為手段,以工業制造平臺為基礎,通過知識產權的開發與市場化交易實現價值增值,強調依靠智力(個人或團隊)或技術來對文化創意資源進行產業化開發和商業化推廣,從而產生巨大經濟效益的行業[20]。相比較而言,傳統產業部門都是獨門別類或相對單一地發展。而隨著時代的發展,這種單一的產業發展模式已不能滿足全球化背景下市場多元化發展的需求,特別是“快消費”時代的來臨呼吁未來的產業在生產要素和結構層次上更加豐富多元[21]。而20世紀90年代以后,高新科技的發展為產業之間的跨界融合創造了條件,使各產業的界限被逐漸打破,產業之間相互滲透的速度不斷加快。特別是在信息技術的支撐下文化創意產業迅速發展起來,數字技術的出現更是將文化產品、信息產品、通信產品等有機結合。而不同產業之間的跨界融合不僅使文化創意資源的合理開發利用與高新技術手段的施展有了更為廣闊的發展空間和附加載體,而且打破了產業分立的傳統運作模式,原來相互獨立的產業走向彼此關聯和相互依賴[22]。因此,文化創意產業跨界融合主要是指隨著現代高科技的發展,文化創意資源等附加價值高的生產要素進入傳統產業,通過取代傳統生產要素,或與傳統生產要素相融合,從而促成產業內部結構的調整優化,進而提升產業自身在價值鏈中的位置,或轉型升級后形成全新的產業業態[23]。

文化創意產業的跨界融合實現了對舊有產業價值鏈的重構,促成了區域產業一體化發展模式,對于區域經濟的發展和產業結構的優化升級有著極其重要的作用和意義。促進文化創意產業跨界融合的目的在于推動文化創意產業與關聯產業之間的協同發展,通過實現產業結構優化升級,實現國民經濟持續快速發展。一方面,文化創意產業的跨界融合可以促進關聯產業的發展;另一方面,關聯產業的發展又為文化創意產業提供了更為廣闊的發展平臺與動力。所以,文化創意產業的跨界融合就是不同產業系統之間相互協調、相互耦合的協同發展過程[24]。

時至今日,作為一種新興的產業業態,文化創意產業具有突破產業邊界、又促進產業跨界融合和協同發展的特點,是科技、經濟、文化相互融合、相互滲透的結果。文化創意產業的跨界融合既可能意味著一種產業替代另一種產業,也可能是不同產業邊界模糊后不同生產要素相互滲透形成一種全新的產業。因此,文化創意產業跨界融合的發展模式既可以匯集更加豐富的資源,使產業之間的聯系更加緊密,也可以促成新的價值鏈結構與產業組織形式的誕生,為資源的合理利用與開發提供全新的載體,打破過去產業之間相互分立的局限[26]。

從目前理論研究和實踐經驗來看,文化創意產業的跨界融合至少包含以下三個方面的邏輯:一是文化創意作為生產要素融入到傳統產業發展過程中,賦予傳統產業文化內涵、創意元素與高科技含量,提升了傳統產業的價值屬性;二是文化創意產業與不同產業之間通過“越界——擴散——滲透——聯動”等形式,彼此之間相互融合滲透,帶動關聯產業的優化升級;三是文化創意產業與關聯產業之間的跨界融合形成縱向與橫向的網絡結構,帶動整個區域產業結構的優化升級,為區域經濟發展提供新的增長點[26]。

3 文化創意產業跨界融合的機理分析

3.1 文化創意產業跨界融合機理的理論闡述

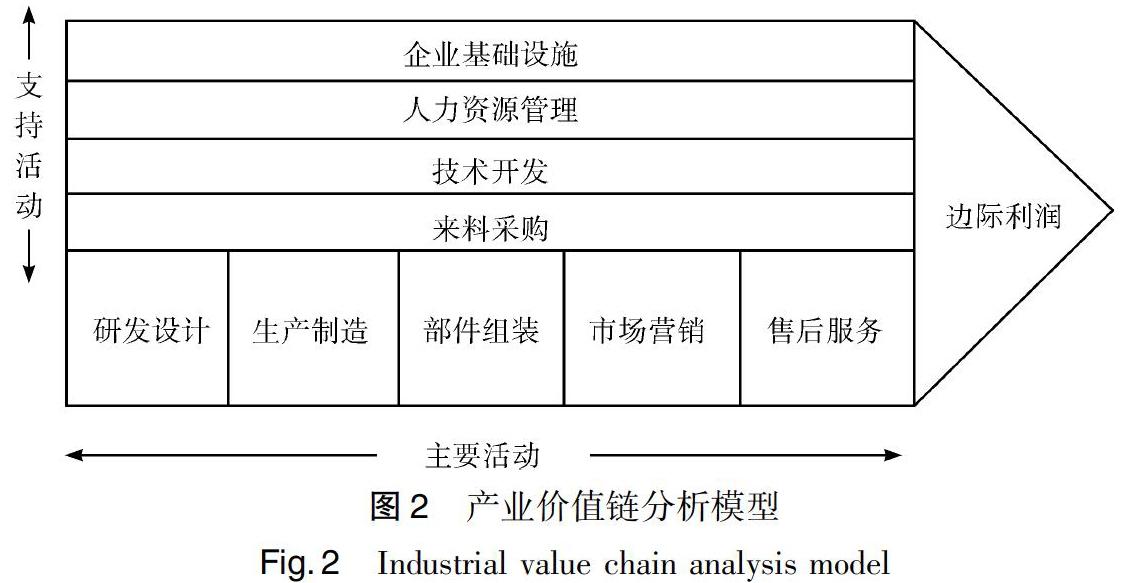

根據邁克爾·波特的產業價值鏈理論[7],產業發展過程中任何產品基本上都會經歷研發設計、來料采購、生產制造、零部件組裝、市場推廣與營銷、售后服務等環節(圖2)。從本質上來看,整個過程凝結著特定的文化烙印與價值理念,是人類智慧活動的結晶。根據價值鏈分析,理論界通常把涉及到研發設計和售后服務等環節處于產業價值鏈高端,而把生產制造和組裝等環節視為價值鏈低端。事實上,很多國家已經把涉及到研發、設計等環節的內容納入到文化創意產業范疇。正是由于創意無限,人類的智慧不僅為經濟社會發展提供了不同種類的物質產品(有形),而且賦予各種物質產品豐富的文化內涵和價值體驗(無形),使得文化創意產品能夠最大程度地滿足人們的物質需求與精神追求。透過對文化創意產品的消費,人們經常可以體驗到隱藏在物質載體后面的價值理念和文化內涵,從而獲得一種心理和精神上的滿足感,文化創意產業的跨界融合與價值滲透功能從中可見一斑[27]。

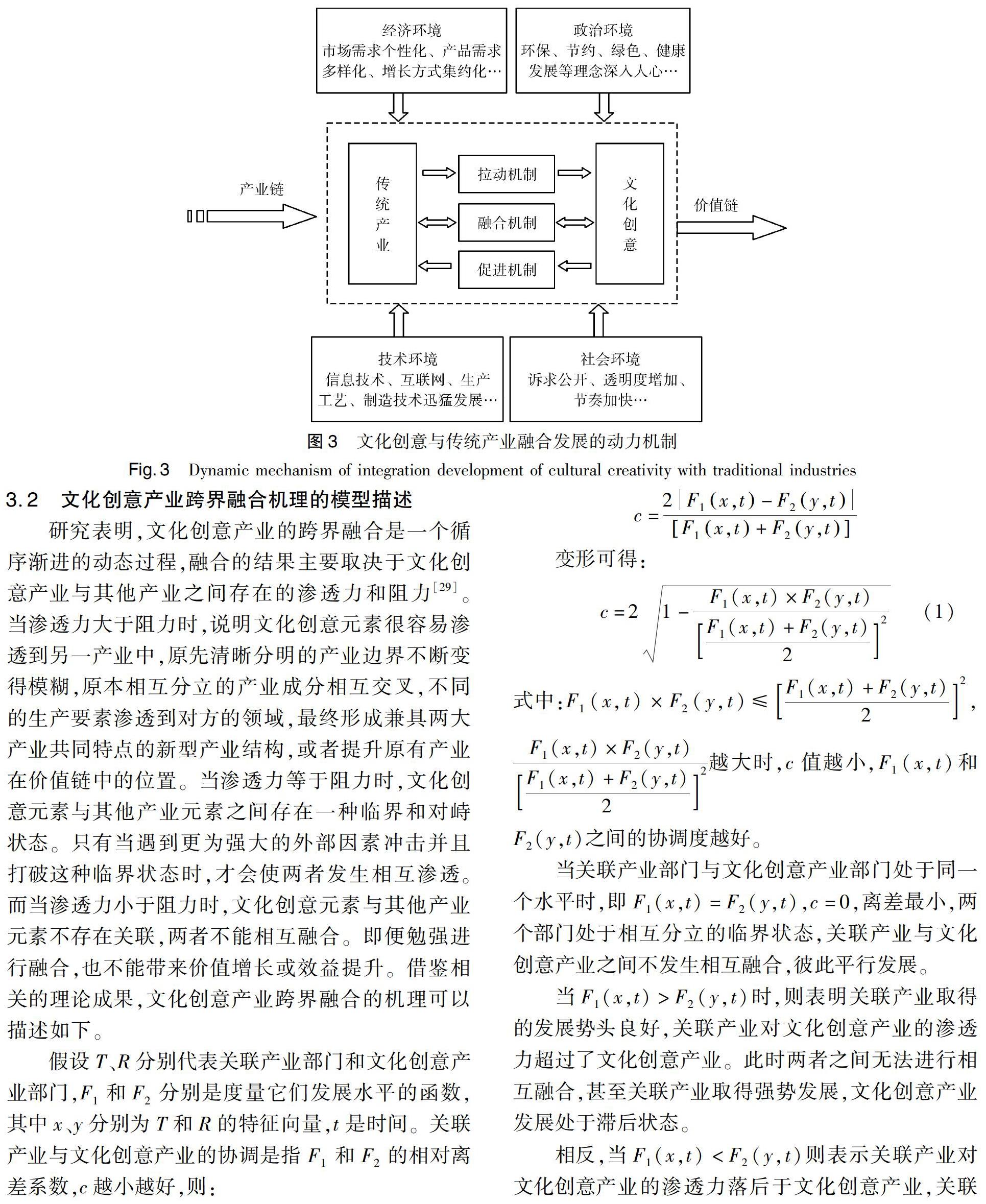

文化創意產業跨界融合的功能主要源于特定時期科技、經濟、自然和社會的共同作用。二十世紀八、九十年代,隨著科技的進步,傳統工業經濟的增長給社會發展帶來了許多的矛盾和問題,全球采購、流水線生產和模塊化組裝,使產品同質化現象嚴重,人類社會迅速由傳統的短缺經濟時代進入到飽和經濟時代并逐步進入過剩經濟時代,人們的消費需求越來越呈現出個性化,產業面臨的競爭環境日趨白熾化[28]。面對日益復雜動態多變的產業競爭環境,文化創意產業的跨界融合能夠迅速改變傳統產業結構和商業經營模式,從傳統的生產制造到現代的工藝設計,既是人的創造力的迸發,也帶來了傳統產業的結構優化與轉型升級。而高科技的快速發展,促成了文化創意元素在傳統產業中的開發與廣泛應用,科技含量與附加價值逐步滲透到傳統產業的各個環節,文化創意元素與傳統產業通過有機融合,擴大了產業業務范圍,延長了產業價值鏈條,帶動了傳統產業的發展進步,彼此之間的融合機制如圖3所示。從圖3可以看出,在特定的政治、經濟、文化、技術環境下,文化創意資源與傳統產業相融合,在傳統產業鏈的作用基礎上,借助傳統產業資源和載體,通過文化創意產業對傳統產業發展的拉動、融合和促進作用,從而極大地延長了產業價值鏈。

3.2 文化創意產業跨界融合機理的模型描述

研究表明,文化創意產業的跨界融合是一個循序漸進的動態過程,融合的結果主要取決于文化創意產業與其他產業之間存在的滲透力和阻力[29]。當滲透力大于阻力時,說明文化創意元素很容易滲透到另一產業中,原先清晰分明的產業邊界不斷變得模糊,原本相互分立的產業成分相互交叉,不同的生產要素滲透到對方的領域,最終形成兼具兩大產業共同特點的新型產業結構,或者提升原有產業在價值鏈中的位置。當滲透力等于阻力時,文化創意元素與其他產業元素之間存在一種臨界和對峙狀態。只有當遇到更為強大的外部因素沖擊并且打破這種臨界狀態時,才會使兩者發生相互滲透。而當滲透力小于阻力時,文化創意元素與其他產業元素不存在關聯,兩者不能相互融合。即便勉強進行融合,也不能帶來價值增長或效益提升。借鑒相關的理論成果,文化創意產業跨界融合的機理可以描述如下。

假設T、R分別代表關聯產業部門和文化創意產業部門,F1和F2分別是度量它們發展水平的函數,其中x、y分別為T和R的特征向量,t是時間。關聯產業與文化創意產業的協調是指F1和F2的相對離差系數,c越小越好,則:

當關聯產業部門與文化創意產業部門處于同一個水平時,即F1(x,t)=F2(y,t),c=0,離差最小,兩個部門處于相互分立的臨界狀態,關聯產業與文化創意產業之間不發生相互融合,彼此平行發展。

當F1(x,t)>F2(y,t)時,則表明關聯產業取得的發展勢頭良好,關聯產業對文化創意產業的滲透力超過了文化創意產業。此時兩者之間無法進行相互融合,甚至關聯產業取得強勢發展,文化創意產業發展處于滯后狀態。

相反,當F1(x,t)

通過利用該函數關系模型分別對關聯產業與文化創意產業發展水平進行分析可以發現,產業發展水平決定了關聯產業與文化創意產業之間融合的可能性。區域內文化創意產業與關聯產業之間的融合發展取決于產業滲透能力的高低與強弱。通過函數關系模型的進一步計算,則可以得出兩者之間的相對離差系數c,因此在F1(x,t) 4 文化創意產業跨界融合的價值功能分析 4.1 延長產業生命周期,促進產業價值的整體提升 產業是國民經濟發展的命脈,高速的經濟增長是以產業發展為前提。盡管在當今時代科學技術對國民經濟的貢獻越來越大,但產業才是促進國家經濟健康發展和創新能力穩步提升的前提基礎。由于歷史的原因,中國產業發展曾經相對落后,工業基礎較為薄弱,長時間淪為“世界工廠”,在世界分工體系中處于微笑曲線的中部,產業利潤低,價值創造空間有限,產品技術含量和附加值不高;而占據微笑曲線兩端的研發和營銷等利潤空間大、附加價值高的部分在全球價值鏈中所占的份額較少。借助文化創意產業跨界融合,不僅可以優化中國的產業結構,而且可以解決產業大而不強的問題,使中國由低利潤、低附加值的“中國制造”向高利潤、高附加值的“中國創造”發展。文化創意產業的核心是人的創造力,在研發、設計、策劃與營銷方面有很大的優勢,通過文化創意產業的跨界融合,運用創意思維和設計手段,在傳統產業的各個環節嵌入創意元素和科技含量,使產業邊界得以模糊,使產業鏈條不斷地向價值鏈高端延伸[30]。通過挖掘全球全球創意產品市場需求有意識地進行開發設計,從而引領消費并開拓市場,可以提高中國在全球產業分工體系中的地位。 如圖4所示,通過文化創意產業的跨界融合,借助于文化創意元素的融入,傳統產業的附加價值得到整體提升,微笑曲線將發生整體上移。其中,由于研發設計和營銷服務本身處于價值鏈高端,上升的幅度和空間較少,但在生產制造和組裝環節,價值提升空間較大,微笑曲線底端產業地位得到較大抬升。因為盡管傳統產業生產能力很強,但在物料的占用與消耗方面巨大,所帶來的負面效應也不容忽視。而且這種要素驅動的粗放式增長方式不可持續,亟需向創新驅動的集約型增長方式轉變。特別是隨著精細化消費時代的來臨,傳統產業龐大的生產規模與簡單重復的機構化操作,使產品同質化現象嚴重,在滿足個性化消費需求方面的能力越來越有限。而文化創意產業的跨界融合使傳統產業有了巨大的發展空間,通過將文化創意附加于具體的產業形態上,使傳統產業承載更多的價值理念和文化內涵,文化創意和科技含量在有形的物質載體上得到體現,不僅傳統產業地位得到提升,而且產業鏈總價值提以增加,由此改變傳統產業的生命周期,延長物質產品的生命線。 4.2 催生全新的產業業態,帶來良好的經濟增長效應 隨著生活節奏的加快和消費市場的個性化發展,傳統產業發展模式下生產出來的產品已經不能完全滿足人們對高層次精神文化的追求,高附加價值的文化創意產品和高科技含量的技術表現手段,越來越成為現代產業發展的靈魂。相比于傳統產業發展所依賴的工業制造優勢,文化創意產業有著敏感的市場洞察力,可以迎合和滿足經濟發展到特定階段后所派生出的精神文化需求。而文化創意元素的無形性與高科技表現手段的多樣性,為文化創意元素與傳統產業的融合滲透奠定較好的現實基礎,兩者之間相得益彰,實現了有形與無形、載體與靈魂的有機融合。傳統產業與文化創意元素的融合可以充分發揮有形資產作為載體的作用和無形資產提升價值空間的優勢,為產業發展提供廣闊的空間。相比較而言,傳統產業主要由有形的物質生產要素構成,價值內涵與高科技附加價值較低;而文化創意產業的跨界融合可以促成文化創意因子與傳統產業的生產要素有機滲透,使原本屬于不同產業范疇內的生產要素交叉滲透到對方領域內,實現了不同產業之間的跨越,各種有形材質與文化創意元素相結合,形成各種不同形態的全新產業發展模式[31]。目前,在很多經濟領域中,文化創意與不同產業已經融合形成許多新的產業業態,并且產生了良好的經濟增長效應。一方面,將文化創意因素結合到傳統產業中,可以開發出新的產品,賦予傳統產品更高的附加價值,這種結合能夠使傳統產業中隱藏的許多消費需求轉變為現實的市場需求。另一方面,文化創意資源自身的價值能夠通過具體的創意產品最大程度地得以釋放和展現,實現了無形資源的合理利用和市場化推廣。再次,將文化創意因素結合到經營管理中,依托文化創意資源的博大精深的轉化力量和豐富多彩的價值內涵,可以創造出各具特色的經營風格和商業模式[32]。 4.3 優化消費需求結構,釋放潛在的消費需求 隨著經濟社會的快速發展,消費市場逐漸擴大,消費結構和消費層次也逐步發生改變,消費者對精神文化的追求越來越高,對產品的文化內涵和科技附加價值的消費追求越來越感興趣,物質消費時代正在向創意消費時代轉型[33]。而文化創意元素融入到消費型產業中,在一定程度上促進了傳統消費型產業的發展,極大地延長了傳統消費型產業鏈和價值鏈,可以極大地滿足不同群體的消費需求,不斷擴大和刺激消費。從近年來消費型產業發展的態勢來分析,隨著人們生活水平的不斷提高,新興的“90后”和“00后”不斷成為高端消費主體,他們追求更多的精神消費與文化體驗,僅具有使用價值的產品已經遠遠不能滿足他們對高端消費的需求。在由傳統的短缺經濟向飽和經濟再向過剩經濟過渡的過程中,只有不斷提升商品的附加價值,將文化創意等價值理念賦予商品的消費服務中,才能贏得更加廣闊的消費市場潛力;而文化創意與消費型產業的有機融合,不僅可以有效緩解產品市場的激烈競爭,而且可以極大地拓展消費需求空間,有效地優化了消費需求結構,釋放潛在的消費需求。對于產業組織而言,如何整合現代工藝水平和制造技術,創造出豐富多彩的文化創意產品來滿足消費者的各種現實和潛在的精神文化需求,培育用戶全新的消費習慣并形成時尚與潮流,成為克敵制勝的關鍵所在[34]。

4.4 緩解市場競爭壓力,促進產業轉型升級

隨著信息技術的高速發展和互聯網的廣泛普及,產品同質化使得產業面臨的競爭環境越來越激烈,傳統產業轉型升級的壓力越來越大。文化創意產業是傳統產業發展的前沿和高端,構成現代產業的重要組成部分。文化創意產業本身就是借助于高科技對文化創意資源進行開發和提升,產生高附加值的文化創意產品。傳統產業對文化創意的內在需求,文化創意產業對傳統產業的附加與依賴,使兩者的聯系也越來越緊密。文化創意產業與傳統產業的融合所產生的多元化表現手段和新興產業形態,豐富了文化創意產品的多樣性,改變了人們的生產和生活方式。傳統產品市場由于文化創意的融入和高科技手段的表達,提升了產品的文化品味,發揮了人的價值創造性。特別是隨著互聯網的迅速普及,計算機硬件設施的完善,傳統產品市場依靠市場容量這單一因素的增大來支撐市場需求變得不切實際。通過跨界融合來引導和挖掘客戶的潛在需求,利用高新技術手段來制造更多科技含量豐富和文化附加價值高的創意產品,成為拉動經濟增長和產業轉型升級的基本潮流。而文化創意產業與傳統產業的跨界融合,在一定程度上模糊了產業邊界,也擴展了原有產業市場,極大地豐富了產品類型,緩解了市場競爭壓力,促進了產業轉型升級[35]。

5 結 語

文化創意產業是以創造力為核心的新興產業,具有附加價值高、融合性強、輻射力大、產業鏈條長、關聯效應強等特點。文化創意與傳統產業的融合滲透,使原本處于微笑曲線底端且附加值較低的傳統產業地位得到了提升,產業價值創造空間得到了拓展,不同的市場需求也可以得到滿足,文化創意資源與傳統產業各自的價值得到了最大的體現和利用。而通過有意識地推動文化創意產業跨界融合,可以帶動關聯產業協同發展,由此打破產業分立的傳統與局限,催生出新的產業形態和新的經濟增長點,拉長傳統產業價值鏈,提高傳統產品的附加價值,對于區域經濟增長與產業結構轉型升級具有極其重要的作用與意義。中國悠久的歷史文化資源為文化創意產業跨界融合奠定了豐富的物質基礎,而近年來高科技的發展又為文化創意產業跨界融合奠定了技術基礎,未來在推動區域文化創意產業融合發展的過程中,必須做好以下幾方面的工作。首先,培養高素質的創意人才,為產業融合發展提供智力支持。文化創意產業跨界融合對創意人才的需求巨大,未來中國必須加快高素質創意人才的培養,促成各種復合型創新人才的快速成長。其次,提高自主創新能力,為產業融合發展提供技術保障。科學技術是文化創意產業融合發展的技術基礎,推動傳統文化創意產業的融合發展離不開高科技的應用,未來中國必須應用云計算、大數據、物聯網、虛擬現實等高新科技手段,提高傳統產業的科技含量和智慧因素,大力開發各種科技含量大和附加價值高的創意產品。第三,出臺區域產業一體化發展的政策措施,為產業跨區域融合提供引導服務。政府在區域文化創意產業融合發展過程中有著極其重要的作用,政府必須出臺相應的引導政策,搭建良好的公共服務平臺,為文化創意產業跨界融合提供指引服務和政策保障。第四,注重資源整合與整體規劃,避免產業同構與重復建設。不同地區要根據資源稟賦和比較優勢,形成梯次推進、有序銜接的發展格局,促進不同區域文化創意產業差異化、特色化發展。而未來如何結合典型的樣本和案例,來探討文化創意產業跨界融合與協同發展的模式及影響因素,將有待深入研究。

參考文獻:

[1]陳穎. 文化創意產業化融合的路徑、障礙與對策[J]. 深圳大學學報:人文社會科學版, 2018, 35(2): 48-52.

CHEN Ying. The paths, obstacles and countermeasures of industrialization integration of cultural and creative industry [J]. Journal of Shenzhen University: Humanities and Social Sciences, 2018, 35(2): 48-52.

[2]易華. 論經濟新常態下文化科技融合推動文化創意產業發展[J]. 學術論壇, 2017, 40(1): 145-149.

YI Hua. On the integration of culture and science and technology under the new normal of economy promotes the development of cultural and creative industries [J]. Academic Forum, 2017, 40(1): 145-149.

[3]李靜. 文化創意產業與鄉村旅游產業的融合發展研究[J]. 管理世界, 2017(6): 182-183.

LI Jing. Research on the integration and development of cultural creative industry and rural tourism industry [J]. Management World, 2017(6): 182-183.

[4]曹如中, 史健勇, 郭華. 創意產業創新生態系統演化機理研究:動因、模型與功能劃分[J]. 經濟地理, 2015(2): 107-113.

CAO Ruzhong, SHI Jianyong, GUO Hua. Research on evolution mechanism of creative industry innovation ecosystem: motivation, model and function division [J]. Economic Geography, 2015(2): 107-113.

[5]ROSENBERG N. Technological change in the machine tool industry: 1840-1910 [J]. The Journal of Economic History, 1963, 23(2): 414-416.

[6]MALHOTRA A. Firm Strategy in Converging Industries: An Investigation of US Commercial Bank Responses to US Commercial-Investment Banking Convergence [D]. Maryland: Doctorial thesis of Maryland University, 2001.

[7]邁克爾·波特.競爭戰略[M]. 北京: 華夏出版社, 1980.

MICHAEL E Porter. Competitive Strategy [M]. Beijing: Huaxia Publishing House, 1980.

[8]喬爾·科特金. 全球城市史[M].北京: 社會科學文獻出版社, 2006.

JOEL Kotkin. Global Urban History [M]. Beijing: Social Science Acmdemic Press, 2006.

[9]王發明, 宋雅靜. 緘默知識在創意產業集群網絡中的共享與轉移研究[J]. 軟科學, 2013,27(5): 4-9.

WANG Faming, SONG Yajing. Study on tacit knowledge sharing and shift in creativity industry clustering network [J]. Soft Science, 2013,27(5): 4-9.

[10]王艷, 侯合銀. 基于社會網絡視角的創意產業園區運行機制研究[J]. 科技管理研究, 2010(16): 176-179.

WANG Yan, HOU Heyin. Research on the operation mechanism of creative industry zones from social network perspective [J]. Science and Technology Management Research, 2010(16): 176-179.

[11]王重遠. 基于生態理論的都市創意產業集群研究[J]. 貴州社會科學, 2009(9): 26-30.

WANG Chongyuan. Research on urban creative industry cluster based on ecological theory [J]. Guizhou Social Sciences, 2009(9): 26-30.

[12]尹宏. 文化創意產業集聚的空間演化研究[J]. 四川師范大學學報:社會科學版, 2013(2): 39-45.

YIN Hong. On spatial evolution of cultural and creative industries gathering [J]. Journal of Sichuan Normal University: Social Sciences Edition, 2013(2): 39-45.

[13]付永萍, 王立新, 曹如中. 創意產業集聚區演化路徑及發展模式研究[J]. 科技進步與對策, 2012(19): 59-62.

FU Yongping, WANG Lixin, CAO Ruzhong. Research on evolution path and development model of creative industry cluster area [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2012(19): 59-62.

[14]蔣慧, 王慧. 城市創意產業園的規劃建設及運作機制探討[J]. 城市發展研究, 2008(2): 6-12.

JIANG Hui, WANG Hui. A study on the planning and development of urban creative industry park [J]. Urban Studies, 2008(2): 6-12.

[15]董秋霞, 高長春. 基于模塊化理論的創意產業集群知識創新系統運行機制及協同發展評價研究[J]. 科技進步與對策, 2012(16): 110-113.

DONG Qiuxia, GAO Changchun. Research on operation mechanism and collaborative development evaluation of knowledge innovation system of creative industry cluster based on modular theory [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2012(16): 110-113.

[16]李萱. 產業融合:文化產業創新的強大動力[J]. 鄭州大學學報:哲學社會科學版, 2008(4): 10-11.

LI Xuan. Industrial convergence: a powerful motive force for cultural industry innovation [J]. Journal of Zhengzhou University:Philosophy and Social Sciences Edition, 2008(4): 10-11.

[17]楊旦修. 創意產業的進路: 文化與科技融合發展的戰略取向[J]. 西南民族大學學報:人文社會科學版, 2015,36(7): 171-175.

YANG Danxiu. The approach of creative industry: the strategic orientation of the integration of culture and technology [J]. Journal of Southwest University for Nationalities: Humanities and Social Science, 2015, 36(7): 171-175.

[18]宋暖. 融合歷史文化資源與創意產業探討[J]. 東岳論叢, 2015, 36(4): 5-12.

SONG Nuan. Discussion on the integration of historical and cultural resources and creative industries [J]. Dongyue Tribune, 2015, 36(4): 5-12.

[19]朱蓉, 邢軍.推進文化創意與相關產業深度融合發展研究[J]. 江淮論壇, 2018(1): 50-53.

ZHU Rong, XING Jun. Promote the deep integration of cultural creativity and related industries [J]. Jianghuai Tribune, 2018(1): 50-53.

[20]胡慧源. 文化創意產業與相關產業融合路徑研究[J]. 中國出版, 2016(7): 33-36.

HU Huiyuan. Research on the fusion path of cultural and creative industries and related industries [J]. China Publishing Journal, 2016(7): 33-36.

[21]李丹, 劉春紅, 曹如中, 等. 基于解釋結構模型的時尚產業區位選擇決定因素[J]. 經濟地理, 2018,38(4): 132-138.

LI Dan, LIU Chunhong, CAO Ruzhong, et al. Research on the deciding factors of location choice of fashion industry based on interpretive structural model [J]. Economic Geography, 2018,38(4): 132-138.

[22]黃賽, 張艷輝. 創意產業與制造業的融合發展:基于泛長三角區域投入產出表的比較研究[J]. 軟科學, 2015, 29(12): 40-44.

HUANG Sai, ZHANG Yanhui. Integration development of the creative industries and manufacturing industry: based on the comparative study of input-output table of the Pan-Yangtze river delta region [J]. Soft Science, 2015,29(12): 40-44.

[23]蔣婷婷, 謝富紀, 張言, 等. 基于軟創新理論的文化創意產業創新系統研究[J]. 中國科技論壇, 2014(9): 34-39.

JIANG Tingting, XIE Fuji, ZHANG Yan, et al. Research on industries innovation system of culture and creativity:based on soft innovation theory [J]. Forum on Science and Technology in China, 2014(9): 34-39.

[24]林秀琴. 產業融合與空間融合: 文化產業融合發展的思維創新[J]. 福建論壇:人文社會科學版, 2016(6): 165-173.

LIN Xiuqin. Industrial convergence and spatial integration: thinking innovation of cultural industry integration and development [J]. Fujian Tribune: The Humanities & Social Sciences Bimonthly, 2016(6): 165-173.

[25]周錦. 產業融合視角下文化產業與制造業的融合發展[J]. 現代經濟探討, 2014(11): 35-38.

ZHOU Jing. The integration and development of cultural industry and manufacturing industry from the perspective of industrial integration [J]. Modern Economic Research, 2014(11): 35-38.

[26]張艷輝. 創意產業的融合功能研究: 共生演化視角[J]. 社會科學, 2015(5): 51-58.

ZHANG Yanhui. Research on the integration function of creative industries:from the perspective of symbiotic evolution [J]. Journal of social sciences, 2015(5): 51-58.

[27]王學人, 楊永忠. 我國文化創意產業融合發展的策略研究[J]. 經濟體制改革, 2014(4): 105-109.

WANG Xueren, YANG Yongzhong. Strategic research on the integration and development of Chinas cultural and creative industries [J]. Reform of Economic System, 2014(4):105-109.

[28]曹如中. 區域創意產業創新生態系統演化機理研究[M]. 上海: 遠東出版社, 2014.

CAO Ruzhong. Research on Evolution Mechanism of Regional Creative Industry Innovation Ecosystem [M]. Shanghai: Shanghai Far East Publishers, 2014.

[29]孔令剛, 蔣曉嵐. 基于產業融合視角的文化創意產業發展戰略[J]. 華東經濟管理, 2007(6): 49-52.

KONG Linggang, JIANG Xiaolan. The illegibility of industrial boundary and industrial convergence [J]. East China Economic Management, 2007(6): 49-52.

[30]朱欣悅, 李士梅, 張倩. 文化產業價值鏈的構成及拓展[J]. 經濟縱橫, 2013(7): 74-77.

ZHU Xinrui, LI Shimei, ZHANG Qian. The composition and expansion of the cultural industry value chain [J]. Economic Review, 2013(7): 74-77.

[31]梁學成. 產城融合視域下文化產業園區與城市建設互動發展影響因素研究[J]. 中國軟科學, 2017(1): 93-102.

LIANG Xuecheng. Analysis of influencing factors on interactive development of cultural industrial parks and urban construction in the context of“city-industry”integration [J]. China Soft Science, 2017(1): 93-102.

[32]郭健, 甘月童. 文化創意產業與制造業融合的內在機理與策略選擇[J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2018, 40(5): 160-162.

GUO Jian, GAN Yuetong. The internal mechanism and strategy choice of the combination of cultural and creative industries and manufacturing industry [J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2018, 40(5): 160-162.

[33]魯皓, 張玉蓉. 旅游與文化創意產業融合發展動因實證分析[J]. 商業經濟研究, 2015(13): 124-126.

LU Hao, ZHANG Yurong. An empirical analysis of the motivation of the integration of tourism and cultural and creative industries [J]. Journal of Commercial Economics, 2015(13): 124-126.

[34]蔣園園, 楊秀云. 我國文化創意產業政策與產業生命周期演化的匹配性研究:基于內容分析的方法[J]. 當代經濟科學, 2018, 40(1): 94-105.

JIANG Yuanyuan, YANG Xiuyun. Research on the matching between the cultural and creative industry policy and the industrial life cycle evolution in China: based on content analysis method [J]. Modern Economic Science, 2018,40(1): 94-105.

[35]汪海波. 產業融合視角下的安徽文化創意產業發展新戰略[J]. 福建論壇:人文社會科學版, 2017(8): 93-98.

WANG Haibo. The new strategy of anhui cultural and creative industries development from the perspective of industrial integration [J]. Fujian Tribune: The Humanities & Social Sciences Monthly, 2017(8): 93-98.