晚清潮汕民間善堂興起的主要因素剖析

(云南民族大學云南省民族研究所,云南 昆明 650500)

善堂、善社是我國一種傳統的主要由民間力量為主興辦的慈善救助組織。據學者研究,這類慈善組織與唐、宋之交即已在民間出現的具有經濟互助性質的“合會”在組織結構上有著較為緊密的聯系;[1]明朝末年,以地方紳商為主要力量集資興辦并專職從事慈善救助活動的善會開始出現;[2]發展至清代,在明末善會的基礎上,又出現了組織結構更為嚴密、運作機制更為完善且具有固定活動“堂”所的善堂和善社組織。[3]潮汕地區瀕臨我國東南沿海,在這一地區,早在明成化五年就已經出現了官方創辦的養濟院。[4]3晚清光緒年間,隨著時代的發展變遷,以地方紳商為主導并以民間信仰為依托的民辦善堂和善社組織開始大規模涌現。如1887年汕頭開埠不久,地方紳商賴禮園、蕭鳴琴、楊禹臣、吳捷元等就集資買地,并于次年修建了當地第一家崇奉大峰祖師的同慶善堂。[4]211889年,潮陽、汕頭、庵埠等地爆發鼠疫,商人蕭鳴琴等以大峰祖師信仰為號召在棉城創立了“棉安善堂”。[5]553同年春,潮州庵埠鎮鼠疫流行,以茂龍鄉尤甚,當地士紳聚眾商議后在當地創建了第一家奉祀大峰祖師的廣濟善堂。[6]26“棉安善堂”建立后,該堂社友周資深、趙進華等來汕頭做工,有感于街邊流民、貧民及遭鼠疫身亡的遺尸甚多,遂聯合近郊村民在汕頭城區創立了供奉大峰祖師的存心善堂。[7]而在潮州庵埠,繼廣濟善堂之后,陳承田、陳圖軒于1901年又倡議創立了同樣供奉大峰祖師的太和善堂。[8]據汕頭市民政局的調查統計,從清末光緒年間開始至中華民國成立以前,粵東潮汕地區興辦的民間善堂、善社組織至少已有51座;這些慈善組織不均勻地分布在整個潮汕地區,在社會極為動蕩的時代背景下發揮了重要的慈善救助作用。[9]

晚清可以說是潮汕民間善堂大規模興起的年代。那么,這種區域性民間慈善組織為什么會在清末大規模興起?其興盛的背后究竟由哪些因素在推動?類似這樣的問題,學者們已經開始關注和思考。如林悟殊先生就曾指出:“越近晚清社會矛盾愈為劇烈,民生也愈為困難,而粵東潮汕地區自然災害又特別頻繁,病疫時發,于是民間慈善機構應運而生,許多人都匯集到大峰旗下,以弘揚大峰慈悲濟世為口號,開展民間相互救助的慈善事業。”[10]42如陳宏之也曾提到:“尤其是在近代,由于國家積貧積弱,饑荒、干旱、洪災、戰亂頻繁發生,大量災民、難民、貧民客觀存在,社會較為動蕩不安,這也使得這一時期的慈善活動十分活躍,在潮汕地區紛紛建立起一座座善堂,對貧苦人民實施社會救濟、扶危解困,從而起著相當重要的社會作用。”[11]以上學者對晚清潮汕民間善堂組織興起的原因已經進行了非常有益的探索,然而主要還只是從社會需求這一個層面進行解釋。實際上,任何時代、任何慈善組織的誕生都不能僅從社會需求角度進行解讀。對于潮汕民間善堂、善社組織而言,其能夠在清末大規模建立,除社會動蕩及自然災害頻發所引發的救助需求外,施濟層面,即善堂得以建立和維系的資金、人力以及凝聚群體的紐帶等必備條件也必須給予充分考慮。基于這種認識,本文試圖從時代背景、人員構成以及資金來源等多方面入手,綜合“施濟”和“受濟”兩個層面,對晚清潮汕民間善堂、善社興起的原因進行探討,以便能使我們對相關問題有一個更加系統和清晰的認識。

一、社會矛盾激化與自然災害頻發

作為一種以施棺助葬、施醫贈藥、收尸埋骨等為主要“善務”的慈善救助組織,潮汕民間善堂之所以能在晚清大規模興起并在其后快速發展壯大,應該說首先是由于這一時期本地區存在著大量需要救助的弱勢群體。因為如果沒有“受濟群體”,潮汕民間善堂在晚清基本上就沒有存在的必要,也就更談不上大規模興起。因此,要理解潮汕民間善堂為什么會在晚清時期大規模崛起,首先必須從這一時期潮汕地區的社會背景談起。晚清是我國歷史上社會矛盾日益激化的時期,由于“入清以來,社會不僅存在著歷代王朝固有之黑暗面,而且又存在著滿漢矛盾,進而更有中華民族與國際列強之間的矛盾,因此越近晚清,社會矛盾越為劇烈,民生也越為困難。”[10]41-42粵東潮汕地區地處廣東省東部的閩粵交界之地。在這一地區,清末自鴉片戰爭以后又先后經歷了雙刀會起義、陳娘康起義、許阿梅起義、吳忠恕起義、王興順起義以及丁未黃岡起義等多次反抗清王朝統治的農民起義。[12]這些因民族矛盾或階級矛盾激化所引發的戰爭和沖突,使得晚清時期的潮汕社會極為動蕩,普通民眾的生活也異常艱苦。因戰爭和沖突背井離鄉、無家可歸者比比皆是;因饑寒交迫、貧病交加暴尸街頭者也隨處可見。

在民族矛盾、階級矛盾激化導致戰爭和沖突爆發的同時,臺風、水澇、干旱和蟲、鼠害等自然災害的頻發更是進一步加重了潮汕民眾生活的艱辛。潮汕地區瀕臨我國東南沿海,該區域內河流縱橫而且又處于地殼活動強烈的環太平洋地震帶內,因此歷來是臺風、水澇、干旱、地震以及病蟲等自然災害經常襲擾的地區之一。研究資料顯示:“有明一代,地方志明確記載的潮汕地區發生的風災就有二十六次,水災有四十一次,旱災有十九次,地震有二十八次,霜、雪、雷、雹等共有十一次,而病蟲等其他自然災害也有十次。”[13]進入清代以后,伴隨人口數量的急劇增加以及社會矛盾的日益激化,潮汕地區的自然災害呈現出顯著增長的態勢。以潮汕民間善堂興起較早的潮陽縣為例,清順治三年(1646)至光緒九年(1883)這237年間,僅地方志明確記載的旱災就有37次,風災有52次,水災有31次,地震有15次,大型瘟疫有6次,而其他如冰雹和病蟲等自然災害也有若干次。[10]42如此多的自然災害加之民族矛盾、階級矛盾和社會矛盾激化所引發的戰爭和沖突,晚清潮汕民眾生活的艱辛可想而知。

整體來看,頻繁的戰亂、沖突和自然災害使得民眾生活異常艱苦。晚清時期,統治階級因內外交困已無法對黎民百姓進行有效救助。在此背景下,地方民眾就不得不依靠自身力量進行自救。由此看來,晚清粵東潮汕地區能夠涌現出大量的民間善堂、善社組織,實在是與當時社會矛盾激化以及自然災害頻發有著非常緊密的關聯。實際上,從晚清潮汕地區一些重要善堂的創建過程中就不難看出當時社會動蕩和自然災害對善堂興起所帶來的影響。廣濟善堂是潮州市庵埠鎮一座中心城鎮善堂。該善堂成立于1899年,距今已有100多年的歷史。據善堂“堂史”記載:1899年春,潮陽、汕頭、庵埠等地爆發鼠疫,地處潮汕北部的庵埠鎮茂龍鄉尤其嚴重。當時,廣大民眾人心惶惶。為了應對突如其來的災難,庵埠鎮士紳聚眾商議,決定派陳佳海、陳江木等人到潮陽縣“塔館仁濟善堂”恭請宋大峰祖師金像到庵埠“鎮邪驅疫”。同時,仁濟善堂也派中醫陳拔臣來庵埠指導煎藥,并配合符水施與群眾防治鼠疫,據稱效果顯著,疫情逐漸得到控制。其后,由地方士紳——前清參將陳承田和陳圖軒倡議,庵埠鎮創立了當地第一家民辦善堂,定名為廣濟善堂。[6]26

從同樣是成立于1899年的汕頭存心善堂的創建過程中可以更直觀地看到社會動蕩和自然災害對潮汕民間善堂興起所帶來的影響。存心善堂是潮汕歷史上規模最大、社會影響力最高的民辦善堂。據汕頭市升平區文史資料記載:

“晚清光緒年間,朝廷腐敗、列強掠奪、官紳暴斂、強豪橫行、水旱蝗風,使得潮汕大地民不聊生。汕頭是晚清列強強行開辟的商埠,各縣饑民家破人亡,被迫流落汕頭埠或經汕頭過洋做‘苦力’當‘豬仔’,饑寒交迫、求救無門;而且貧病交加,餓死凍死、遺尸路旁無人收埋。清光緒二十五年(公元1899年)乙亥,魏標合、李泰豐、趙進華等人邀集達濠、華塢等地熱心善舉諸人從潮陽棉城東門外‘棉安善堂念佛社’請來大峰祖師木雕像,并由李泰豐出面向同濟外局借地設壇建起存心善堂。后因同濟外局收回所用場地,善堂暫時移于華佗廟內。此時,廣大民眾要求辦好善堂的呼聲很高,多人提出新建堂地,遂由汕頭埠郭麗川等四十八家商界名流擔任善堂司事,商議建立新的善堂。清光緒二十七年(1901年)存心善堂新堂開始動工,至光緒三十年(1903年)終于修建完成。”[4]22

二、紳商群體的廣泛參與和帶動

除社會動蕩和自然災害所引發的社會需求,紳商群體的廣泛參與也是晚清潮汕民間善堂得以大范圍興起的一個重要推動因素。“紳商”一詞是我國近代史研究領域的一個熱門熟詞,就當前相關學者的研究來看,既可以指士紳和商人,即士紳與商民的統稱,也可以特指士紳與商人的結合,即晚清以來中國社會形成的一個新的社會階層。[14]學界關于晚清我國紳商群體的研究傳統上,主要集中在名詞考辨、階層性質、社會構成以及形成原因與途徑等幾個方面。近些年來,隨著我國社會經濟史、慈善事業史、荒政史研究的演進,越來越多學者開始注意到紳商群體在晚清經濟發展、社會變遷以及市政建設等方面所發揮的積極作用。而在以上這些研究中,有關晚清紳商群體對我國傳統慈善及民間救助事業的推動也是其中一個被討論的熱點。

如王衛平和黃鴻山對晚清江南紳商在山東旱災期間所進行的“義賑”進行過專題研究。他們在《江南紳商與光緒初年山東義賑》中指出,1876-1879年爆發的華北旱災是中國歷史上一次極為罕見的特大自然災害。這次災害中,盡管山東災區有官府、西方傳教士和紳商群體等3支救援力量,但因種種原因,此次山東災區的救援重任主要由鄰近區域的江南紳商來完成。作者強調,此次救援過程中江南紳商不僅深入災區救濟災民和收養棄孩,還為災區的災后重建和生產恢復等獻計獻策,可以說為山東災區的賑災工作做出了極其重要的貢獻。作者還對江南紳商的賑災方式進行了詳細考察,認為江南紳商自行募款、自備資賦以及親赴災區進行放賑的“民辦民捐”的賑災方式,突破了中國傳統的賑災模式,具有近代“義賑”的性質;而且此次山東“義賑”過程中所積累的寶貴經驗和教訓也為其后山西、河南等災區“義賑”工作的順利開展奠定了基礎。[15]

劉元研究了清末民初武漢的民間善堂組織。在其所著《武漢的善堂(1888-1938)》一文中,作者從運行機制、經費來源、開展的慈善活動、涉足的地方事務等4個方面對晚清民國時期武漢民間善堂的機構組成和運營實態進行了全方位介紹。在考察機構組成和經費來源時作者注意到,晚清時期武漢的民間善堂大多是以行會為基礎設立的。這些善堂的倡建者和捐資者基本上都是當地具有較強經濟實力的行商。行商因為倡議和捐資建立善堂而成為組織的上層。他們通過選舉在同人中產生總理、協理和值理,形成權力中樞,全權負責善堂事務。而且,由于善堂拋頭露面的上層行商很多都是有功名、有官銜的紳商,而且善堂大多都興辦義學和宣傳倫理綱常,因此作者認為晚清時期武漢的民間善堂除商人主導外還體現出較為強烈的“紳”的色彩。[16]

潮汕民間善堂能在晚清大規模興起也與紳商群體的廣泛參與存在著密不可分的關系,因為從晚清潮汕諸多民間善堂的創建過程來看,基本上都能見到紳商群體的身影。如前文提到的汕頭同慶善堂,1887年正是在賴禮園、蕭鳴琴、楊禹臣、吳捷元等地方紳商的倡議和資金扶持下才得以創立。再如1889年成立的潮陽縣棉安善堂,也是由巨商蕭鳴琴牽頭并在得到當地士紳的支持后才得以建立。而同樣是成立于1899年,潮汕歷史上規模最大的汕頭存心善堂在創辦過程中更是得到了汕頭48家商行的鼎力支持。紳商群體的參與極大地推動了潮汕民間善堂組織的建立。就筆者目前掌握的資料看,晚清紳商群體的廣泛參與對潮汕民間善堂廣泛興起而言主要起到了兩個方面的推動作用。

首先是引領帶動和示范作用。紳商群體是晚清隨著統治階層勢力的削弱以及“四民”社會的解體在中國社會逐漸興起的一支重要社會力量。這股力量是在晚清內憂外患、階級矛盾和民族矛盾日益激化的背景下發展壯大的。憑借雄厚的財力和亦官亦商的身份,他們在王朝統治日漸式微的社會背景下擔負起災難救助和部分地方公共事務的重任,成為推動經濟發展和維護社會穩定的一支重要力量。[17]晚清時期,參與善堂事務的潮汕紳商并非都是純粹意義上的紳商階層,而是涵蓋了傳統士紳和新興商人兩個群體。他們之中既有如前述陳承田和陳圖軒等退居鄉里的士紳,也有如蕭鳴琴、陳雨亭、賴禮園等在鴉片戰爭后崛起的買辦商人。盡管不都具有亦官亦商的身份,但晚清涉足善堂事務的潮汕紳商基本上都是當地響當當的頭面人物。他們或曾在朝為官或是富甲一方,具有極強的凝聚力和感召力。由這些人牽頭創辦善堂,必然會帶動其他社會階層人士參與此項事業。所以說,紳商群體的參與對晚清潮汕民間善堂組織的發展而言,具有明顯的引領帶動和示范作用。

其次是使善堂具備了較強的經濟實力。晚清時期的潮汕善堂是一種以扶貧濟困、施醫贈藥和收尸埋骨等為主要“善務”的慈善救助組織。由于是非盈利團體,這些慈善組織日常運作和開展慈善活動所需經費必須依靠社會熱心人士的捐贈。清朝末年,我國正處于內憂外患的危急形勢之下,社會矛盾、階級矛盾以及民族矛盾的激化使得統治階級已是內外交困,政府根本無法提供充裕資金對受災群眾進行有效救助。地方上的普通民眾限于經濟實力也難以承擔災難救助的大任。因而,對于晚清潮汕民間善堂組織而言,籌辦運營的經費來源很大程度上必須依靠經濟實力較強的傳統士紳和新興商人。從晚清潮汕眾多民間善堂的籌建歷程看,正是紳商群體的廣泛參與才使其具備了興建“堂址”和開展慈善活動所必需的經濟實力。如前文提及的汕頭同慶善堂,光緒年間正是得益于賴禮園、蕭鳴琴、楊禹臣、吳捷元等有錢紳商先后投入的一萬多大洋才得以在汕頭市區買地和修建善堂堂址。[4]21再如前述提到的汕頭存心善堂,1899年創辦之初因缺乏經費還沒有能力修建固定“堂址”而只能向同濟外局借地設壇供奉大峰祖師。直到1901年,在汕頭元興洋行“辦房”郭麗川和蕭大綸的邀請下并在得到怡和、太古、南記、元興、廣興、同泰等48家商行商人的資金支持后,才開始動工興建善堂的固定場所,而且直到1903年才最終完成。[18]應該說,沒有紳商群體的資金支持,潮汕民間善堂在晚清很難大規模建立,更遑論擔負起地方慈善救助的重任。

三、民間信仰的吸收與借用

潮汕民間善堂是一種帶有濃郁民間信仰色彩的慈善救助組織。在粵東潮汕地區,基本上所有的民間善堂都信奉特定的神靈。平日里,善堂有計劃、有組織地開展收尸埋骨、施醫贈藥和扶貧濟困等慈善救助活動;與此同時,每到所奉神靈的圣誕以及諸如正月迎天公、元宵“擲喜童”、七月中元節、年終謝神和送神等民俗節日,善堂通常還會隨俗舉辦一些宗教儀式活動。而且在所屬社區,但凡遇到婚喪嫁娶、新宅落成、疾病或災禍等,信仰群眾也會到善堂求神卜卦、消災祈福。因而在潮汕地區,善堂既可以被看作是一種慈善救助組織也可以被看成是一種民間廟宇,其存在形式體現出高度信仰與慈善組織的融合與統一。潮汕善堂崇奉的神靈復雜多樣。如表1所示,目前除影響力較大的大峰祖師外,其崇奉對象還包括具有較強道教色彩的呂祖(呂洞賓)和玄天上帝,具有較強佛教色彩的宋闡祖師和張運杰菩薩,以及具有濃郁地方民俗特色的華佗仙師、催師爺、林大人、齊天大圣、圣母娘娘、關公、妙莊圣王等。①潮汕善堂崇奉較多的神靈主要為大峰祖師、呂祖(呂洞賓)、玄天上帝、圣母娘娘、宋禪祖師和張運杰菩薩。其中,崇奉大峰祖師的善堂遍布于潮州、汕頭、揭陽和汕尾等整個潮汕地區,崇奉呂祖的善堂主要分布在惠來縣西部和海陸豐地區,崇奉張運杰菩薩的善堂主要分布在潮安縣和揭陽市,崇奉圣母娘娘的善堂主要分布在潮陽縣、揭陽市和普寧市的交界地帶,崇奉玄天上帝和宋禪祖師的善堂則集中分布在揭陽市和惠來縣,具體情況詳見正文表1。潮汕民間善堂基本上都是以上述這些神靈信仰凝聚而成。根據崇拜對象的不同,這些慈善組織又可劃分為不同的信仰體系。通常情況下,屬于同一信仰體系的善堂關系較為緊密而且來往也相對頻繁。大峰祖師是潮汕善堂崇奉數量最多、分布范圍最廣的一種民間信仰。屬于該信仰體系的潮汕善堂自晚清開始大規模興起,發展至民國高峰時期,總數至少已經達到161座以上。[4]15應該說,無論從數量和分布范圍看,還是從規模和社會影響力衡量,大峰祖師信仰體系善堂都可稱得上是潮汕善堂的絕對主流。[19]

表1 潮汕民間善堂信仰體系及其分布②表1是筆者依據相關文獻并結合自己在粵東潮汕地區的田野調查所做的統計,表中整理統計的神靈全部為潮汕善堂所信仰和供奉的主神,在粵東潮汕地區,有些善堂除供奉主神外還會在堂內供奉其他地域性或社區性保護神靈,呈現一種多神合祀的現象。

關于潮汕善堂為什么會具有如此強烈的民間信仰色彩?以及神靈崇拜對這些慈善組織究竟具有怎樣的影響和意義?學者們已經進行過一些探討。如中山大學的林悟殊先生就曾認為:“潮汕善堂自來是以收尸埋葬為主要事務,在人們的印象中乃系與死人打交道之機構。每當瘟疫流行或其他天災人禍連起、死亡枕藉時,善堂便也紛紛應運而生。而在充滿迷信之封建社會,與死人打交道蓋非借助神力不可,故潮汕善堂之依托大峰祖師,實有其內在的必然性。”[10]43

而翁兆榮和許振聲更是直截了當地指出:“潮汕善堂供奉神佛,其目的無非是用神佛名義招攬和聚集一批同仁組成團體,齊心協力開展慈善公益活動;而進行神事活動,也無非是為了擴大善堂的影響,吸引善男信女進行‘喜敬’,拓展善堂的經費來源,同時也是借機進行布施,開展慈善活動。”[4]14上述學者的分析可以說已經較好地回答了潮汕善堂為什么會具有如此強烈的民間信仰色彩以及神靈崇拜對其發展所帶來的影響。幾位學者的分析也間接說明:晚清潮汕民間善堂之所以能夠大規模興起,除社會動蕩與自然災害所引發的社會需求以及前述紳商階層的廣泛參與、帶動外,對民間信仰的吸收、借用也是其中一個不可或缺的因素。

首先,民間信仰的吸收借用起到了凝聚群體,投身慈善公益事業的作用。作為一種以慈善救助為主要存在目的的民間社團,除具有穩定可靠的資金來源外還必須有大量的人力投入才能維持正常運轉。潮汕善堂傳統的人員構成主要包括上層和下層兩個部分。上層人員主要為紳商富戶。這些人組成董事會或者理事會,設立董事長和董事若干或理事長和理事若干。他們是出資和決定善堂事務的“頭面人物”,俗稱“長衫隊”。下層人員主要由小販、手工業者、搬運工人等組成,他們是義務承擔善堂各項善事活動的堂員,是出力奔走的群眾,俗稱“短褲隊”。[4]13上層和下層人員出于對善堂所奉神靈的信仰走到一起,團結一致地從事各種慈善救助活動。對上層紳商富戶而言,其之所以出資參與善堂事務,除自身的慈善和公德心外無非還有提高社會聲望和祈求神靈保佑生意興隆及家庭幸福的訴求;而對于下層勞動者來說,他們義務出工、出力參加善堂事務,同樣具有行善積德、祈求神靈賜福和護佑家人平安的意義。從這個層面上講,潮汕善堂對民間信仰的吸收借用無疑具有凝聚不同階層人群共同投身慈善公益事業的作用。

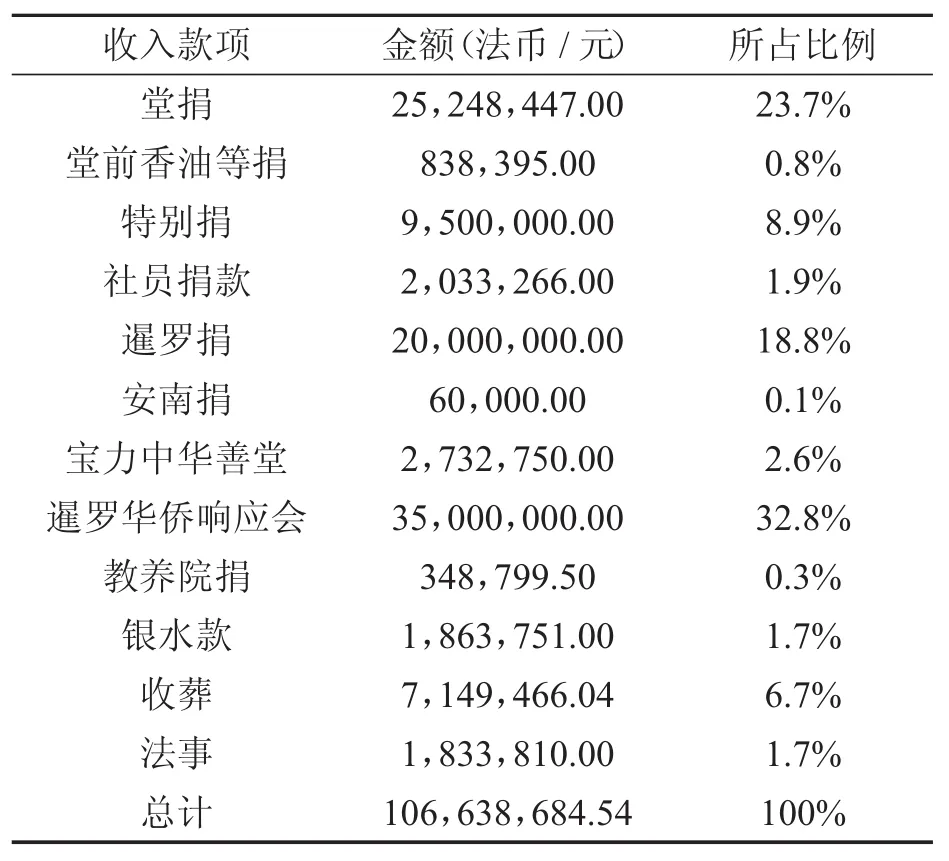

其次,民間信仰的吸收借用還吸引了信徒捐贈,拓展了經費來源渠道。潮汕善堂的經費來源傳統上主要包括紳商富戶、殷實歸僑和海外華僑的捐贈以及個別慈善家的定額認捐和信仰群眾祭拜神靈時的“喜敬”(香油錢)等。過去,善堂總體經費來源中當地及海外熱心人士的捐贈占有很大比例。但在各類收入中,信眾祭祀善堂所奉神靈時的喜敬、善堂舉行民俗宗教活動時信眾的集體捐資(堂捐),以及善堂辦理有償喪事服務的宗教儀式收入(法事活動收入)也是其中重要的組成部分。表2是1946年汕頭存心善堂慈善收入的年度統計。從該表統計情況看,1946年存心善堂總收入包括社員捐款、越南和泰國華僑捐款、海外慈善團體捐款、法事活動收入、社會人士捐贈等12項共計法幣106,638,684.54元。這些收入中,與善堂宗教信仰有關的堂捐、堂前香油款和法事活動收入分別為法幣25,248,447.00元、838,395.00 元和 1,833,810.00 元,分別占到善堂年收入的23.7%、0.8%和1.7%。三項相加共計法幣27,920,652.00元,占善堂當年總收入的26.2%。可見,民俗宗教活動收入是汕頭存心善堂慈善收入的一個重要組成部分。從汕頭存心善堂的情況不難看出,晚清乃至民國時期,潮汕善堂對民間信仰的吸收借用除具有凝聚群體的功能外無疑還具有吸引信徒捐贈,拓展經費來源的作用。

表2 汕頭存心善堂1946年收入統計①參見汕頭存心善堂編印:《民國三十五、六年度汕頭存心善堂堂務報告》,1947年,33頁。

第三,民間信仰的吸收借用還具有宣傳和鼓勵善行的作用。盡管信仰體系較為雜糅,但總結歸納起來,潮汕善堂崇奉的神靈大多都是有據可查的歷史人物。考據其生平事跡,或救駕安民、誓死報國,或賑災濟困、救民于水火。正因為在世時有功于國家和人民,死后才為潮汕民眾和善堂組織所信仰和供奉。如前提到的大峰祖師,正因生前修建了一座橫跨練江的大橋,方便了練江兩岸民眾交往,圓寂后才為潮汕民眾和本地善堂信仰和崇奉。[10]1-53而同樣為潮汕善堂所信奉的“宋禪祖師”宋超月,正因其在惠來旱災時傾其所有賑濟災民,圓寂后才被潮汕民眾和善堂組織所信奉。[4]95潮汕善堂尊奉這些有功于民的歷史人物為神靈,除了凝聚群體和拓展資金來源外,以這些神靈為榜樣,宣傳善行和鼓勵人們從事慈善救助事業可以說也是其中一個重要因素。畢竟,對于樸實而又現實的地方民眾而言,親近神靈和求得神靈護佑,除日常的誦經祭祀外,以神靈為榜樣,身體力行地效法他們身前所做善事也是其中一個重要的途徑。

四、結 語

本文從社會矛盾激化與自然災害頻發、紳商群體的廣泛參與和帶動、以及民間信仰的吸收與借用等3個方面入手,對晚清潮汕民間善堂大規模興起的原因進行了詳細分析。從前述內容不難看出,晚清潮汕地區雖然處于社會矛盾激化與自然災害頻發的特殊歷史時期,然而僅從社會需求層面對當時民間善堂的大規模興起進行解釋顯然缺乏足夠的說服力。作為一種以慈善救助為主要存在目的的民間社團,潮汕善堂在清末能夠大規模崛起,除社會矛盾激化與自然災害頻發所引發的慈善救助需求,還必須具備資金、人力、凝聚群體的紐帶等多種主體構成要素。潮汕善堂主體構成中一個至關重要的因素是組織成員,也即施濟者——人的要素。晚清潮汕善堂機構組成中包含了紳商和普通民眾兩個主要群體。紳商群體是善堂創建過程中的發起者,也是組織運行發展過程中的領導者和決策者。晚清時期,紳商群體的廣泛參與,不僅影響和帶動了廣大民眾參與善堂事務,而且還使此類慈善組織具備了興建堂所和開展慈善活動所必須具備的經濟實力。普通勞動群眾是善堂運行過程中的執行者和開展慈善活動的出工、出力者。晚清時期,正是廣大勞動群眾的積極參與,才使潮汕善堂具備了開展慈善活動所必需的勞動力基礎。

潮汕善堂主體構成中的另一個關鍵要素是慈善資金。晚清乃至民國時期,潮汕善堂慈善資金的來源渠道非常廣泛,其中既包含了本地以及海外熱心人士的慈善捐贈,也包含了作為組織成員的社友的捐款,另外還包含了善堂從事各種有償和無償民俗宗教活動時所得收入。潮汕善堂慈善資金來源的這種豐富性,一方面反映了潮汕地區作為著名僑鄉以及蘊藏有豐富民俗宗教文化的地域特征,另一方面也說明了當地善堂組織本身具有非常廣泛的群眾基礎。無論是官辦慈善機構還是民間自發性慈善救助組織,維持日常運作和開展慈善救助活動都必須具有穩定可靠的資金來源。在晚清內憂外患的特殊歷史時期,在政府無力對民間慈善組織進行有效扶持之時,潮汕善堂卻能夠大規模興起并能有效維持自身運轉,上述這些源自民間的慈善資金的支持和持續注入可以說也起到了非常重要的作用。

潮汕善堂主體構成中還有一個不可或缺的要素就是民間信仰。晚清時期,潮汕善堂基本上都是依托本地盛行的民間信仰設立。民間信仰既是這些慈善組織凝聚群體的紐帶,同時也為其吸引信仰群眾、從事慈善救助活動提供了思想動力和價值基礎。以民間信仰所宣揚的行善積德、消災祈福以及保佑家人和子孫后代平安為價值理念,晚清時期的潮汕善堂吸引了社會各階層人士廣泛參與善堂事務,這既拓展了慈善資金來源的渠道同時也使其具備了較為廣泛的群眾基礎。而且,以所奉神靈為號召,這些慈善組織還吸引了大量下層民眾加入,獲得了開展慈善活動所必需的勞力資源。另外,以神靈信仰為紐帶,晚清時期的潮汕善堂還將上層紳商和下層勞動者緊密聯系在一起,團結一致地從事各類慈善救助活動。總之,晚清時期潮汕善堂能夠大規模興起,應該是社會動蕩與自然災害所引發的社會需求、紳商群體的廣泛參與和帶動以及對民間信仰的吸收與借用等多種因素綜合作用的結果。在討論相關問題時,只有從以上幾個方面綜合考慮,既著眼于需求層面又考慮到施濟層面,才能盡可能還原歷史真相,給予所討論的問題一個更加合理的解釋。

實際上,晚清大規模興起以后,潮汕善堂在當地一直在延續和發展。新中國成立至文革這段時期,受國家政策影響,這類慈善組織曾一度沉寂。然而改革開放以后,因國家政策的調整以及本地民眾和海外華僑的推動,這類民間慈善組織又開始在潮汕大地逐漸復蘇。當前,我國正處于改革開放和現代化建設的關鍵時期,在國家救助體系尚未完善,而養老、就醫、失學等民生問題又比較突出的時代背景下,亟需善堂這類傳統民間慈善組織的興盛和發展,以彌補國家救助體系之不足。如前所述,晚清大規模興起之時,潮汕善堂充分利用了本地盛行的民俗文化并廣泛動員了社會各階層力量參與和加入。那么,在新的歷史時期,如何吸收借鑒潮汕善堂的歷史經驗,充分利用傳統文化資源并動員社會各界力量推動我國民間慈善事業的發展,就成為現今分析晚清潮汕善堂興盛的原因時所獲得的最大啟示。