大數據背景下復合型、創新型建筑學科研究生教學改革與實踐

戚路輝 陳苑儀 戶媛

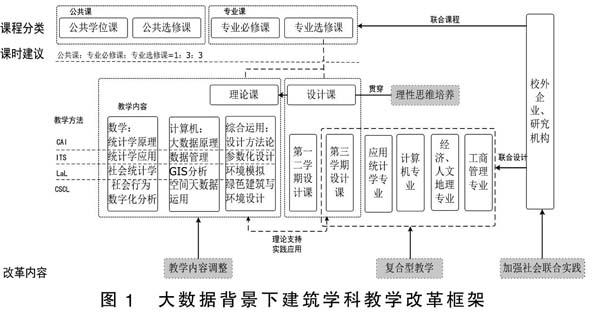

【摘 要】大數據正改變眾多學科的研究方式與手段,使得建筑學科教育也面臨極大的機遇與挑戰。首先通過回顧建筑學科研究生教育歷史以及國內、外教學發展趨勢,探討在教學方法上強化基礎性的理性思維培養、在教學內容上注重復合型教學、在培養方式上突出實踐性創新,以及通過加強社會聯合實踐,由淺入深逐步的教學改革途徑。通過對廣州大學建筑學院在量化教學方法、復合實踐等教學改革探索,尋求激發建筑學科研究生向復合型、創新型人才發展。

【關鍵詞】大數據;復合型;創新型;教學改革

中圖分類號: F230-4;G642 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)36-0049-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.36.023

建筑學科從過去從屬于土木工程學科到現在分化為建筑學、城鄉規劃與風景園林三個一級學科,學科分化發展明顯,但研究生復合型教育主要集中在三個一級學科內部的交叉,雖然新增建筑策劃、城市社會學、經濟學等選修課,引入計算機輔助設計軟件教學,但整體創新性不大。

專業分工在不斷細化,但課程整體安排、設計理念與評分標準變化不大,時代結合性不強;另一方面,房地產面臨空置加大,設計企業倒閉,社會需求減少下,個別學校出現轉學潮(見注:清華大學);這都要求一方面要重視原有的教學方式,但也要不斷注入新的時代活力。

然而隨著網絡科技的發展,特別是電腦與通信技術加速融合以及基于定位功能的移動信息設備(GPS、智能手機等)普及,大量反映城市空間組織和居民行為特征的數據涌現,給建筑學科帶來海量的、多源的、甚至可能是雜亂的大數據(Big Data),中國的“大數據”時代已經到來(秦蕭2013)。大數據融合與發展必然全面影響著建筑學科的設計手段與研究方式,使得建筑學科成為精細化的研究學科,也促使高等教育教學方式與手段變革。研究生培養作為我國高端人才培養的戰略重地,如何面向大數據應用培養復合型、創新型人才,成為建筑學科研究生培養改革的重要方向。

1 大數據背景下建筑學科研究生教學改革機遇

建筑學科橫跨人文社科與自然科學的學科特色明顯,國外研究生課程設置方向多樣,一般都涉及我國工科、文科與理科的教學內容,這也說明其復合型特色,學科構成多元化趨勢是建筑學教育發展的必然潮流。這時建筑學科研究面臨不僅僅是單一數據的收集與整理,而是跨越各部門,從中發掘核心數據并進行整理分析,這是信息化社會以數據為紐帶整合各個學科的時代特點,也必然推動建筑學科的發展。因此,有必要抓住這一時代潮流,前瞻性布局進行教學改革,推動建筑學科內部更新以及與其他學科共同發展。

2 當前建筑類研究生教學存在的主要問題

我國建筑學科研究生教育歷史悠久,50年代初就有院校設置了建筑學研究生專業。90年代初設有建筑學本科的高校約60所、碩士點不足20個,每年畢業碩士130人左右;隨著高等教育擴招,特別是2001年研究生擴招之后,研究生以每年30%的增長幅度跨越式發展,到2016年設建筑學的碩士點38個,每年碩士畢業人數約5000人。雖然師資力量、畢業人數都在快速發展,但教學內容、培養手法上整體改變較少,且與時代結合不足。

3 教學改革途徑實踐與探索

大數據(Big Data)底層雖然依舊是數據組成,但其龐大的數據量所帶來質變,使得研究視野從隨機樣本擴展到全體數據,是人類思維的一個大躍遷。大數據核心是數據的網絡組織結構,其復雜性更是無法用當前的結構化技術來描述,需要采用哲學思維進行邏輯性描述,因此大數據教學改革必須抓住底層理性研究思維的培育、教學內容上的革新以及建立開放性的培養體制,這三方面缺一不可。

3.1 大數據教學改革研究

3.1.1 教學方法上,強化理性研究思維的培養

建筑學設計構思主要來自設計師自身對社會、生活的理解,天馬行空的藝術創作帶來意想不到的美學體驗,但脫離理性思維的藝術如同舞臺布景一樣會流于膚淺與浮夸,好的建筑設計應該來自建筑構造、社會需求等理性分析與藝術再創造。大數據可以輔助設計師更好理解社會需求,更好地進行人性化設計。

3.1.2 教學內容上,課程內容與教學方式相互配合,突出創新性實踐

在教學內容上,大數據相關內容課按照學科分為:(1)數學,特別是應用統計學為主,需要掌握相關性分析、多元回歸分析等基本工具以及應用SAS、SPSS等基本計算機程序,甚至會涉及矩陣計算、模糊數學相關知識;(2)計算機應用與編程,包括大數據基本原理、數據庫管理、GIS編程、網絡數據抓取、數據可視化分析、分布式計算工具等;(3)建筑專業應用,如建筑設計方法論、參數化設計、城市與建筑環境模擬、綠色建筑設計、BIM工具、GIS地理空間分析等。大數據相關課程涉及較多知識補充,而原有建筑學課程學習任務較重,因此建議超出原有專業知識部分以了解與應用為主,更深入的學習可以進入其他專業輔修或選修,互認學分,但不納入建筑學科授課體系。

由于教學內容涉及不同院系,一方面可以在校內設置相應地跨學院選修平臺,共同支撐大數據研究教學;另一方面可以聯合不同學校,如美國哈佛大學與麻省理工大學的建筑學研究生可以跨校選修課程,互認學分,促進大數據研究的整體發展。

3.1.3 培養方式上,開展復合型教學

從廣州大學已招收的學生來看,95%的研究生來自于建筑學專業,跨專業的學生主要來自建筑工程專業,相比較國外研究生鼓勵跨專業報考,如:美國弗吉尼亞大學甚至針對本科沒有建筑學學位的學生設置專門的3年制研究生教學,國內跨學科研究相對較弱。這與我國研究生教育體制相關,研究生設計課程所占的學時比例較大,通常占到20-35%%,大部分要求使用手繪或制圖軟件,未經過繪畫培養的學生,無法很好地完成作業,甚至由此無法畢業。國外建筑學科研究生教育使用模塊化培養方式,如果設計能力較低可以選擇理論研究,甚至建筑結構研究,以適合不同教育背景的學生。因此,突出大數據跨專業研究必須從培養體制上突破才能深入發展,如為數學、計算機能力突出的學生設相應的培養模塊,甚至像麻省理工大學建筑學院設有計算機應用研究方向。