高職學生評教偏差控制模型的研究

[摘? ? ? ? ? ?要]? 對高職學生評教中的偏差進行分析,提出一種學生評教偏差控制模型。這個模型中,首先,對學生評教原始數據的有效性進行分析,剔除無效的原始的評價分值,僅留下真正有效的學生評價分值進行統計分析。其次,對學生相關數據的分析得出其評價權重,進而對評教數據進行加權處理。最后,根據課程背景加以修正,得到最后的評教結果。該結果將更具有效性和可比性。

[關? ? 鍵? ?詞]? 學生評教;偏差;控制模型

[中圖分類號]? G715 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼]? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [文章編號]? 2096-0603(2019)33-0090-02

一、學生評教的概念

高校學生評教就是讓大學生可以從學生的角度出發正當地表達對教學活動的意見,對課堂教學進行評價,從而在一定程度上促進教師改進教學方法、教學內容和教學組織形式等,以盡可能地滿足學生自身的學習需求,進而提高教學質量。高校學生評教制度就是保障大學生可以評價教學過程和效果的權利。學生評教已經逐漸成為高校教學評價的一種常規措施,高校通過讓學生參與評價教師的教學過程,將評教結果作為考核課堂教學質量的依據之一,甚至有的高校還把評教結果與教師的績效考核掛鉤,意圖讓學生評教發揮保障教學質量的作用。

二、高職學生評教中存在偏差的分析

對引起學生評教偏差相關因素的研究,國外學者深入探討了與教師背景有關的因素,如職稱、個性特征、表達力和性別等;與學生背景有關的因素,如選課動機、預期成績、期望和性別等;與課程背景有關的因素,如班級規模、學科領域、課程水平、課程難度和學業負擔等;與評價管理有關的因素,如匿名評價、教師在場與否和評價目的等。

高職學生由于知識基礎和能力基礎的差異,常缺乏評教充足的自主能力和主觀能動性,同時由于沒有對評教進行約束而導致濫用評教權,從而引發各種評教相關的偏差問題,甚至還存在較大的偏差。有部分學生認為評教只是一項可有可無的任務,無須認真對待,快速點評,甚至請他人代評。另一方面,由于學生無須對評教行為承擔任何責任,與自己“關系”好的老師打出高分,也有可能部分學生在評教時趁機報復教師打出極低的分數。有些教師對教學要求高,在課堂教學中嚴格要求,作業量大、次數多,考試有難度等。這對缺乏學習意愿的學生來說,這類教師無非就是在“故意為難”他,因此,在評教時打出了低分,甚至是給予教師惡意評價。

我們采用了本校2014—2017學年管理工程系和信息工程系兩個系的評教數據及學生情況的基本數據,進行比較分析。課程作業次數、不及格率、優秀率、出勤、學生補考次數與教師的評教分數高低的關系。我們的調查和研究也表明,學生對要求嚴格的教師評分較低,對批評過他的教師評分更是不可能高,導致治學嚴謹、嚴格要求的教師常得到較低的學生評價。出勤率越低、過去學生補考次數越多,評教打分的偏差也會越大。

課程背景因素對高職學生評教偏差的影響。課程背景因素涉及很多方面,主要包括:(1)公共通修課程與專業核心課程;(2)理論類課程與實踐類課程;(3)必修課與選修課;(4)學科類別課程;(5)培養方案設置的先行課后續、課程時數、課程標準、課程難易程度、教學整體要求;(6)開課時間;(7)班級容量等。同一門課程,同一個教師上課也可能出現不同的評教結果,這可能僅僅是課程開設的學期不同、專業不同、學生層次不同,甚至上課的時段不同而導致的。選修課程設置相對課時數一般較少,常常以考查方式進行考核,上課時間常在下午或晚上或周末,大多數上課教師對學生的要求不是很嚴格,學生對上課教師印象不深,評教打分時隨意性強。相反,必修課程課時數一般較多,教師和學生都更加重視,學生對上課教師印象更加深刻,評教活動更客觀,效果相對來說更好一些。課程特征在一定程度上影響評教結果的有效性現象是存在的但并不顯著。除了選修課與必修課的背景特征與學評教成績呈顯著差異之外,其他課程背景因素與學評成績無顯著性差異表現。

三、高職學生評教控制模型

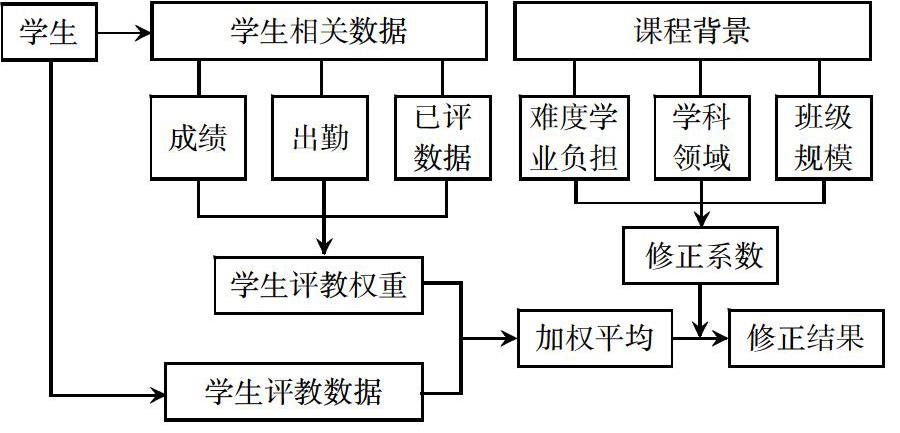

馬秀麟等也對學生評教偏差控制模型研究進行了一些研究,計算出學生評教數據離散度和相似度,計算學生評教權重,并把學生自己的評價數據分析和教師的認可度反饋給學生,進而激發學生評教的積極性和促進教師改進教學質量。本文考慮到學生個人因素和課程背景對評教的影響,設計了如下學生評教控制模型。對學生對某門課程的請教數據,我們要充分分析數據本身的相似度以外,還要分析學生的相關數據,如以往所學課程和本門課程的成績、本門課程的出勤、對其他課程已評教數據等。以確定該學生對本門課程的評教權重,以得到加權平均值。另一方面,也要對課程背景,如課程的難度、學業負擔、學科領域,班級規模等,對課程設定修正系數。對前面加權平均值進行修正后,得到最后評教結果。這樣可以降低學生評教的學生人為因素和課程自身等非教師因素的影響。

(一)學生評教數據的清洗處理

對原始評教數據進行有效度的識別,導致評教結果可信度不高。部分高校的教學管理部門在收集評教數據時,未對參評對象——學生進行可信度分析,籠統簡單地以教學班學生評教人數為基礎,將整個教學班中分值最高或最低的幾個百分點去除,以對原始評教進行有效數據篩選,這種簡單的處理數據實際上非常不科學。因此,我們在構建新評教模型時,必須在每套體系表中能夠運用相應的手段分析其相似度和離散度,識別到參評對象的原始評價數據是否有效。最后再對原始評分值統計分析,將評判出無效的原始的評價分值進行剔除,僅留下真正有效的學生評分值進行統計,這樣才能保證評教結果的可信度。

(二)學生相關數據的處理

通過調查以及學校教學、教務平臺等采集學生相關數據。這些數據包括:(1)學生評價課程的相關數據,如本課程的作業次數、不及格率、優秀率、學生的出勤等;(2)學生過去課程的評教數據,如:學生過去的評教的偏差等;(3)學生已學課程的情況如平均成績、補考次數等;(4)評教學生的其他數據,如學生的興趣愛好、家庭情況、性別、性格特征、參加的活動、獲獎受罰情況等。對這些數據要采用必要的數據修正技術,對數據誤差進行清洗和修正,進而可能用各種不同的算法計算出較為恰當的學生評教權重。對學生相關數據的處理,要從組織層面、采集渠道、處理方法層面和技術層面四個層面提升評教數據質量的控制體系。特別要增強采集數據的真實性,以及數據處理算法的適應性。

(三)課程背景的處理

學生評教的指標庫體系基本可分為理論課類、實驗類、課程設計類、實習類、體育類指標體系,而且每類指標的構建都會經過非常嚴謹的程序來討論設定。

對被評教對象簡單按課程性質進行分類,缺乏科學性和可比性。大部分評教模型按照課程性質進行分類組建學生評教的模板類型。我們發現,真正在教學時,即使通過調研咨詢部分授課老師后發現,真正在教學時,即使課程性質相同,不同學科的課程授課難度、所需的教學要求及教學方法均會不同。在對被評對象選擇評教體系時,不能籠統地將相同性質的課程歸為一個評教體系表,而必須要考慮其學科性質、專業性質等因素,這樣才能保證學生評教指標體系的科學性,使學生評教結果更加科學和可信,從而得到被評教老師的認可,吸引學生認真評教。

(四)評教控制模型的設計

我們把學生評教控制模型設計為如下圖所示:(1)對某名學生對某門課程的評教數據直接進行可信度分析;(2)對該學生的相關數據進行分析得出其評教權重;(3)對課程背景進行分析得出修正系數。由可信度和學生評教參數得出學生的評教分數進行加權平均,進而用課程背景得出的修正系數加以修正得到最后的課程評教分數。

通過學生評教控制模型,可以對學生評教的原始數據進行有效性分析,剔除無效的原始的評價分值,僅留下真正有效的學生評分值進行統計分析。通過對學生相關數據的分析設定學生評教的權值,對評教數據進行加權處理。根據課程背景設定修正系數加以修正,得到最后的評教分值,該結果更具有效性和可比性。

四、總結展望

有學者指出評價最重要的意圖不是為了證明,而是為了改進,高職學生評教是改進教學的一種教學管理手段,是對教學質量的一種保障,是高職教學深入發展的需要。設計高職學生評教控制模型是為了降低評教中的偏差,提高學生評教的有效性,使其在高職教育中發揮其應用有的作用。本文只提出了模型,具體的參數設計還需大量收集相關的數據,進行統計分析。為了完善學生評教偏差處理工作,還需做好以下幾點:(1)提高學生參與評教活動的積極性,使學生能充分認識評教的意義,提高評教反饋的數據真實度高;(2)學校要建設統一的數據庫管理平臺,各部門要實現必要的數據共享,為收集學生真實的相關數據提供方便;(3)本研究只是提出一種降低學生評教偏差的模型,但未通過大量數據的驗證,不同的學生群體還得區別對待,所以,要通過大量的實際數據進行實驗,以不斷地完善各種大數據算法,能夠自適應地分析相似性和離散性,根據學生相關數據計算出學生評教權重系數,對課程背景計算修正系數。只有建立正確可行的學生評教控制模型,并通過大量數據的檢驗,才可以真正提高學生評價的可信度及真實度,真正為教學質量的提高起到良好的推動作用。

參考文獻:

[1]饒燕婷.美國大學學生評教的影響因素研究述評[J].比較教育研究,2009(8).

[2]江先偉,陳常暉,張建國,等.用聚類方法降低高職院校學生評教的偏差[J].現代職業教育,2019(1).

[3]戴維.課程因素對職技院校學評教結果的影響研究[J].中國職業技術教育,2013,7(21).

[4]馬秀麟,衷克定,張倩.學生評教偏差分析與控制模型研究[J].現代教育技術,2011,2(2).

[5]王力綱,何漢武.基于區分度及可信度的學生評教模型的構建[J].高教探索,2018(4).

[6]陳玉琨.教育評價[M].北京:人民教育出版社,1986.

編輯 陳鮮艷