職業院校學生手機依賴現狀調查及其引導研究

楊坤芬 張彩云 王斌 龐娟 方翠華 李雪峰

[摘? ? ? ? ? ?要]? 目的:分析職業院校學生手機依賴的現狀,制定針對性的引導措施。方法:選取云南內的某職業院校,按照學制的不同分為兩類,一是普通專科,隨機抽取5個班級,共計學生240人;二是五年制專科,隨機抽取8個班級,共計學生383人。通過問卷調查,了解調查對象的基本資料和手機使用情況,分析相關影響因素,并制定相應引導措施。結果:(1)調查對象中男生、女生所占比例分別為46.8%、53.2%,農村和城鎮生源所占比例分別為62.3%、37.7%,該數據和本校學生的性別構成、生源結構一致,說明抽樣數據沒有系統性誤差。(2)學生每月流量使用500M以上占比88.8%,每天開機時間在16h以上占比47.1%,時刻關注公眾平臺占比47.9%。(3)不同性別、不同生源的學生,手機依賴癥的發生率差異不大(P>0.05);不同學制的學生,手機依賴癥的發生率差異明顯(P<0.05)。月流量使用越多、開機時間越長、對公眾平臺的關注越頻繁,手機依賴癥的發生率越高,差異顯著(P<0.05)。(4)Logistic回歸分析結果顯示,學制、月流量、開機時間、關注公眾平臺等方面,是學生發生手機依賴癥的主要因素。結論:在職業院校中,學生手機依賴癥的發生率較高,影響因素主要包括學制、月流量、開機時間、娛樂消遣(微信等聊天軟件、觀看電子書籍、玩游戲等),提示學校和教師積極引導,保證學生健康成長。

[關? ? 鍵? ?詞]? 職業院校;手機依賴;原因分析;引導措施

[中圖分類號]? G715 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼]? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [文章編號]? 2096-0603(2019)33-0132-02

信息技術的進步使電子產品走進人們的生活中,以手機為例,它已成為購物、休閑、社交、獲取信息的重要手段。在此背景下,手機依賴癥出現,人們一旦離開手機,生理、心理上就會出現不適應性。對學生而言,手機依賴癥的存在不僅影響正常的學習,還會危害心理健康。而目前針對學生群體手機依賴癥的研究,集中在普通高校的大學生,針對職業院校學生的研究少。對此,本文以職業院校學生為中心,調查了手機依賴癥的現狀和影響因素,結果報告如下。

一、資料與方法

(一)研究對象

選取云南省內的某職業院校,按照學制的不同分為2種,一是普通專科,二是五年制專科。其中,普通專科內隨機抽取5個班級,共計學生240人,收回調查問卷238份,回收率為99.2%;五年制專科內隨機抽取8個班級,共計學生383人,收回調查問卷380份,回收率為99.2%。所有調查對象,均使用智能手機。

(二)研究方法

1.調查前,在校內學生會抽選20名學生作為調查員,學校編制調查指導手冊,對調查員進行培訓,確保調查問卷準確填寫。

2.調查問卷的內容分為三個部分:(1)調查對象的基本資料,包括性別、生源、學制。(2)調查對象的手機使用情況,包括每月流量多少、開機時間、對公眾平臺的關注程度等。(3)采用自制手機依賴癥量表,對調查對象進行評估,共包括23道單選題,選項是沒有、偶爾、有時、經常、總是;其中沒有、偶爾、有時屬于陰性,記為0分;經常、總是屬于陽性,記為1分。總分≥18分,說明有手機依賴癥;總分≤8分,說明沒有手機依賴癥。

3.本次調查活動前,首先在學校內隨機抽取2個班級,針對96名學生進行調查,結果顯示該問卷具有較高的信度和效度,可以廣泛應用。

(三)統計學處理

將調查數據輸入Excel表格,數據處理使用SPSS軟件最新版本。其中計數類資料進行χ2檢驗,計量類資料進行t檢驗,多樣本分析進行F檢驗。P<0.05,說明數據差異顯著,具有統計學意義。

二、調查結果

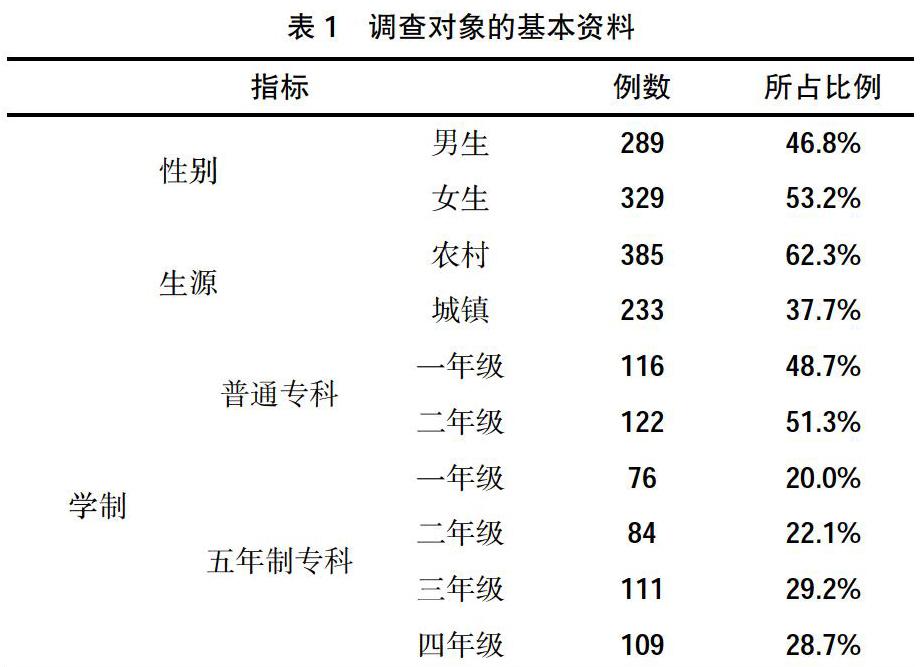

(一)調查對象的基本資料

結果顯示,調查對象中男生、女生所占比例分別為46.8%、53.2%,農村和城鎮生源所占比例分別為62.3%、37.7%,該數據和本校學生的性別構成、生源結構一致,說明抽樣數據沒有系統性誤差。詳見表1。

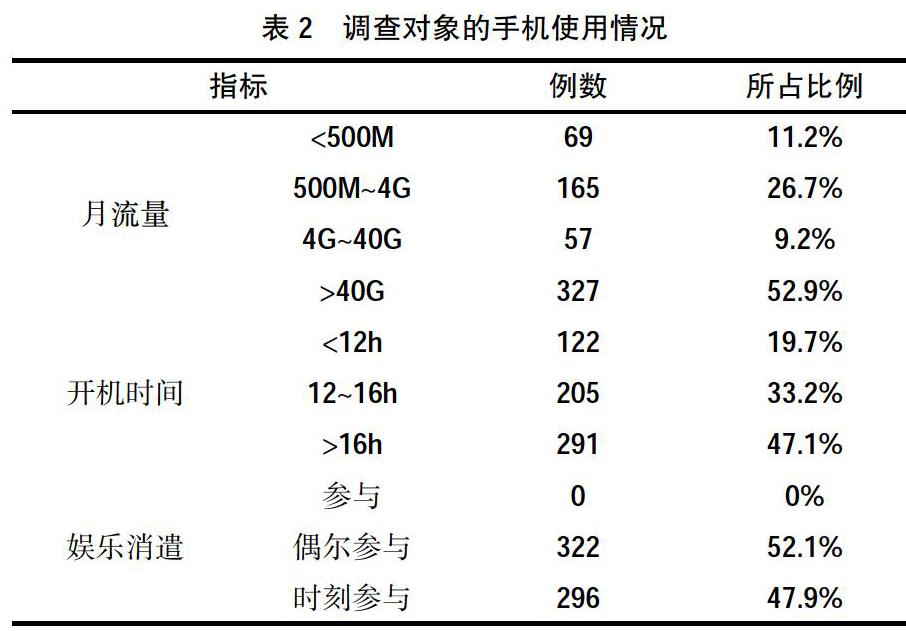

(二)調查對象的手機使用情況

結果顯示,學生每月流量使用500M以上占比88.8%,每天開機時間在16小時以上占比47.1%,時刻關注公眾平臺占比47.9%。詳見表2。

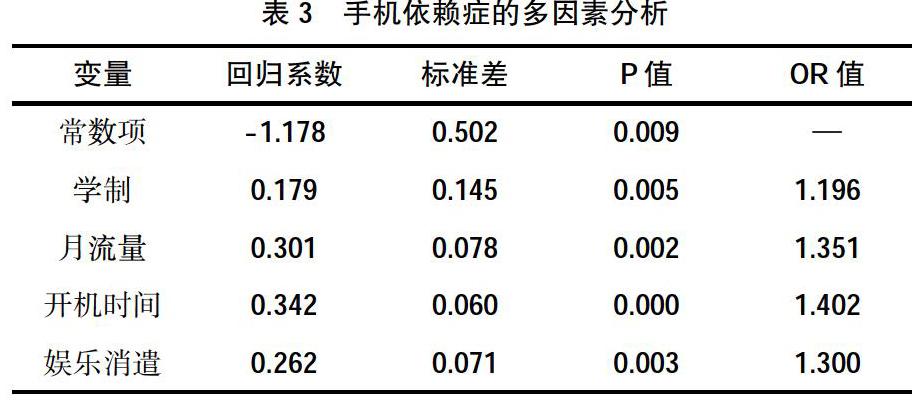

(三)手機依賴癥的多因素分析

以學生性別、生源、學制、月流量、開機時間、關注公眾平臺為自變量,以學生有無手機依賴癥為因變量,建立回歸模型,并進行Logistic回歸分析。結果顯示,學制、月流量、開機時間、關注公眾平臺,是學生發生手機依賴癥的危險因素。見表3。

三、討論

(一)職業院校學生手機依賴的原因

職業院校是我國高等教育的重要組成部分,學生處于青少年時期,尚未形成獨立的價值觀,自我管理能力差,但更加容易接受新事物。從這一點來看,職業院校的學生,和高中生、普通高校的大學生一樣。但是,職業院校學生的特殊性,體現在教育成長環境有差異,之所以選擇職業教育,是因為文化課程成績差,或者家庭經濟條件不好。本次研究結果顯示,職業院校學生中,手機依賴癥的發生率高,分析其原因主要是:(1)學生大多實行寄宿制,缺少父母家長的監管;(2)相比于大學,職業教育的升學壓力小,且學業負擔較輕;(3)學校對學生的監督和管理力度低,學生的業余時間多;(4)智能手機普及,且上網費用比較便宜,不會對學生造成經濟負擔。

(二)手機依賴對學生的危害

手機依賴癥對職業院校學生的危害:(1)影響學習成績,學生使用手機看視頻、玩游戲,甚至占用學習時間,導致學生沉迷在網絡中難以自拔。(2)影響教學工作,學生攜帶手機上課,會導致注意力不集中,影響學生積極配合教學活動,擾亂正常的課堂秩序。(3)影響學生發展,學生利用業務時間、睡眠時間玩手機,會影響正常的休息、社交,不僅危害身體健康,還會誘發心理疾病。(4)影響學生思想,如產生攀比、從眾等心理,影響人生觀、價值觀的建立。

(三)針對學生手機依賴行為的引導措施

1.加強監管引導

站在學校的角度,應該加強監管引導,促使學生正確使用手機。具體操作上,(1)參考相關成功經驗,可以在教室內設置手機存放箱,要求學生課前上交手機,課后取走手機,避免學生在課堂上玩手機。(2)采用座談會、專家講座的形式,向學生講解手機的正確使用方式,告知手機依賴癥的癥狀和危害。(3)教師要積極轉變教學模式,提高教學活動的趣味性,加強師生互動,能吸引學生的注意力,更好地配合教學過程。(4)開展心理輔導,針對存在手機依賴癥的學生,進行一對一訪談,對手機使用時間、頻率、行為進行約束。

2.豐富校園生活

在校園文化建設中,豐富校園生活可以滿足學生的精神文化需求,從而減少手機的使用。一方面,可以開展大型專題活動,提倡科學的手機使用方法,如在學習時,要求關閉手機或調成靜音模式;晚上10點后準時關機;在公共場合看視頻使用耳機等。另一方面,舉辦豐富的課外活動,如籃球賽、辯論賽、征文比賽等,定期進行專題班會,遵循以人為本的原則,對手機依賴癥的管理從強制性禁止,轉變為主動性接受,凸顯出學校的人文關懷。

3.開展思政教育

思政教育是職業院校教育管理的一項重要內容,是學生培養正確的世界觀、人生觀、價值觀的有效途徑。具體操作上,可以利用思政課程、班會時間,發揮出多媒體的優勢,介紹手機依賴癥的危害,促使學生轉變自身思想,通過自我約束、自我管理,增強自律意識,樹立文明健康的手機使用觀。此外,在課余時間應該逐漸降低手機使用率,改變不良的使用習慣,例如長時間打游戲、沉迷網絡、夜間觀看視頻等。

4.家長積極配合

要想解決手機依賴癥,除了學校管理和學生個人努力以外,還離不開家長的配合。首先家長應該和孩子積極溝通,通過平等交流,了解孩子的實際需求,及時解決他們學習和生活中的問題。其次家長要和教師打好關系,構建完善的監管體系,對學生進行全面監督管理,減少手機使用時間。最后要堅持正確的輿論導向,利用學校的官方網站,弘揚正能量,阻止負面信息的傳播,為學生的成長創造一個安全健康的大環境。

四、結語

手機依賴癥對學生的危害是多方面的,文中以職業院校為例,調查了學生手機依賴癥的現狀,分析相關影響因素。針對這種情況,學校必須加強監管引導,豐富校園生活;完善制度嚴肅紀律,重點抓好教師對課堂的管控;加強學生職業意識的培養,塑造積極的職業心態和職業素養;建立職業院校學生社會實踐的獎勵政策。教師和班主任聯動多開展思政教育,如“禁止手機進課堂”的倡議活動,同時獲得家長的積極配合,共同促進學生健康成長,養成科學的手機使用觀。學生個人也應該有意識地提高自我控制能力和自我約束力,可以嘗試適當地遠離手機或短時間關機,轉移注意力,同學之間互相監督和提醒。

參考文獻:

[1]張雁磊.職業院校學生手機依賴現狀及影響因素分析:基于菏澤家政職業學院的實證研究[J].統計與管理,2018(9):80-82.

[2]鄒志超.高等職業院校大學生“手機依賴”現象的調查與分析[J].校園心理,2018,16(4):261-263.

編輯 張 慧