中國情境下非正式組織的形成與本質

摘 要:在中國情境下,人際關系表現出差序格局的特性。由員工自發形成的非正式組織在一定程度上可以彌補正式組織與個體的偏差,因此,非正式組織是一種普遍的存在。現有文獻中,由于對非正式組織的界定存在誤解、混淆等問題,因而其界定更像是描述而非理論闡釋。作為組織中的一種復雜系統,非正式組織具有自組織特性。筆者認為,非正式組織是正式組織中自組織過程的產物,在本質上與正式組織的宏觀組態存在某種偏差。由于這種偏差在中國情境下難以消除,非正式組織亦無法在中國企業中消除;由于這種偏差可能發展為與正式組織的對抗關系,因此,中國情境下非正式組織往往呈現出破壞性。本文的研究表明,威權領導對這種漲落的產生和發展有著顯著影響。本研究的啟示是:首先,非正式組織難以消除,對非正式組織的管理應該借力其自我維護的特性間接維護正式組織。其次,為了消除非正式組織的負面影響,領導者應當弱化自身的威權。再次,正式組織的領導者應當將正式組織面臨的威脅轉移到對非正式組織的威脅。最后,領導者應盡量避免非正式組織與正式組織的偏差發展為對抗關系。

關鍵詞:中國情境;非正式組織;自組織理論;差序格局;威權領導

中圖分類號:F272.90 ?文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2019)12-0012-09

一、引 言

在中國情境下,人際關系表現出差序格局的特性。差序格局產生于上下級對權力不均等的占有,表現在附著于這種權力關系上的資源、信息和情感不均等[1]。資源、信息和情感集中在權力一端,上下級關系表現出對權力負責,對上級負責的行為模式。個體在組織中的訴求也會由于差序格局強調對上級負責而無法得到解決。相比之下,由員工自發形成的非正式組織在一定程度上可以彌補正式組織與個體的偏差,實現個體在正式組織中無法實現的那部分目標。中國情境下,作為一種個體訴求和正式組織的緩沖地帶,非正式組織是一種普遍的存在。現有文獻中,無論是圈子還是派系,都是非正式組織在中國情境下的一種結構或者功能上的表現。當個體意識到自己屬于某個群體時,群體規范對個體行為的支配作用將會凸顯[2]。來自群體中他人的壓力對個體行為的影響可能超過個體內在的文化價值觀[3]。相比正式組織,組織中的成員更可能受到非正式組織的影響。

然而,作為與正式組織對等的概念,非正式組織的理論研究仍顯不足。這是因為,現有文獻對非正式組織的界定仍然模糊不清。Goldman[4]指出,關于非正式組織的研究都忽略了一個事實,就是對“非正式組織本身到底是什么”的研究非常少。

筆者認為,對非正式組織進行清晰的界定,既是實踐的要求,也是構建非正式組織理論的必經之路。章凱[5]指出,現象越復雜,解釋現象對理論的抽象程度和解釋力的要求就越高。只有抽象性較高的理論形態才能夠真正推動學科的發展。理論的優勢體現在解釋復雜現象的理論的抽象程度。作為抽象程度較高的一種理論形態,自組織理論可以簡化研究復雜度、識別復雜系統中的關鍵變量,這也是在微觀層面構建理論所無法獲得的優勢。本文將結合自組織理論,審視非正式組織這一組織現象,這對于深入理解和把握非正式組織的本質有著重要意義。

二、現有文獻對非正式組織的界定與評述

“非正式組織”這一概念產生于西方,是舶來品。Roethlisberger和Dickson[6]在霍桑實驗之后率先提出“非正式組織”的概念,但是這是針對“技術組織”提出的分析性概念。Roethlisberger和Dickson[6]進一步完善了“非正式組織”的定義:存在于組織成員中那些沒有被正式制度規定,或者實際上彌補正式規范不足的那些事實上的人際關系。Roethlisberger和Dickson[6]把非正式組織描述為一種人與人之間互動交往的現有模式,非正式組織本質上是一種人際關系。但是,非正式組織與非正式關系是兩個應該加以區分的概念。很多學者受此影響,將非正式組織理解為非正式關系或者完全是非正式關系的產物,或者將二者劃等號。比如Reif等[7]認為,非正式組織包括自愿的團隊、派系、人際影響力、同事的評估、社會交往、團體凝聚力和小道消息等幾個方面;Simon[8]從決策過程對非正式組織給出了界定:非正式組織是組織中影響決策的人際關系,但它們要么與組織綱領不一致,要么對正式綱領忽略不提;Farris[9]認為,非正式組織是與正式組織目標獨立的關系的集合;張田和羅家德[10]認為,組織中人際間的非正式關系構成的“圈子”就是非正式組織。類似地,Yang[11]認為,非正式組織是形成于人際關系的社交網絡但不出現在正式組織結構圖的組織。從非正式關系去定義非正式組織,難以反映出非正式組織的本質,同時缺乏對非正式組織在功能和結構上的有效界定:組織的一個重要特性就是在空間上具有不斷獲得結構和功能的動態過程。

為了對非正式組織的范圍作進一步界定,Roethlisberger和Dickson[6]對“非正式組織”的概念進行完善時,特別說明非正式組織是存在于組織之中的。盡管Barnard和Gardner[12]在使用非正式組織時明確指出所有的正式組織中都存在非正式組織,但沒有明確將非正式組織界定于正式組織之中,Blau和Scott[13]對此作出明確界定,他們認為每個正式組織中都會存在非正式組織,其運行深受正式制度的滋養,從而構成該組織的集體,在其成員共同工作和生活時,又形成了自身的慣例、準則、價值觀、規范和社會關系,同時非正式組織不同于生活中的類似的模式,只適用于在設立正規組織框架下形成的那些模式。Blau和Scott[13]對非正式組織的界定非常清晰地為非正式組織的范圍劃了個圈:并不是所有的非正式的人際關系都能稱之為“非正式組織”,非正式組織是產生于正式組織之中的。這是目前文獻對于非正式組織達成的第一點共識。

由于Roethlisberger和Dickson[6]是在總結Mayo[14]霍桑實驗發現的基礎上,針對“技術組織”首次提出“非正式組織”這一分析性概念,因此,目前很多文獻都是參照正式組織來界定非正式組織,這些界定通過與正式組織比較,強調非正式組織的非正式特性。如Levitsky[15]指出,非正式組織意味著正式組織制度沒有規定的行動狀態。Thompson[16]認為,非正式組織是自然的而非理性的系統。Riley和Cohn[17]則認為,非正式組織是那些高度結構化的組織的反面,成員的期望并不通過明文規章制度以及工作特征來明確。Barnard和Gardner[12]在使用非正式組織一詞時,指出非正式組織與正式組織不同,是無意識社會過程的產物,與正式組織相比具有不確定性,沒有固定結構和明確的分支。Wilson[18]就曾指出,非正式組織本質上是文化的系統。但需要說明的是,這種非正式不意味著非正式組織是結構混亂、規范模糊的組織,非正式組織的規范性表現在其成員行為的一致性:Fine[19]則認為,非正式組織是基于友好關系的產物,這種關系是工作場所中個體認知自我的重要途徑。

普里戈金和斯唐熱的耗散結構論主要回答了自組織過程發生的內外部條件。此外,哈肯[23]提出的協同學理論則進一步闡釋了自組織過程的內部動力機制。以耗散結構論和協同學為代表的自組織理論的產生是現代科學發展的必然趨勢[30]。

普里戈金和斯唐熱[27]指出,自組織這一現象發生的四個條件是開放系統、遠離平衡態、系統存在漲落和系統存在非線性關系。

如前文分析,在封閉系統中,系統最終走向無序,導致系統處于性質一致的穩定態。由于非正式組織是自發形成于正式組織中,表現在其成員具有共同目標和一致有序的行為方式,因此,非正式組織本身就是一種自發產生的有序的具備某種功能的耗散結構。按照自組織理論,非正式組織的形成過程在本質上是一種不斷向外界耗散能量和熵的自組織過程。不難看出,非正式組織是不可能形成于與外界沒有任何能量和物質交換的封閉系統中的。但是,并非開放系統就一定存在自組織現象。如果開放系統處于平衡態時,系統任何微小的擾動不足以造成系統發生突變,系統最終會回復到現有的平衡態。如果系統處于接近平衡態的狀態,系統發展的趨勢是回到平衡態。因此,近平衡態不能出現新的有序結構[23]。

客觀現象絕大多數都是遠離平衡態的。同時絕大多數遠離平衡態的現象比平衡態更加復雜[25]。自組織理論指出,當系統處于遠離平衡態時,偏離系統的微小擾動,有可能在非平衡態的非線性作用下迅速放大,促進系統朝向有序的方向發展。換而言之,遠離平衡態的系統對系統內部發生的微小擾動更加敏感[27]。自組織理論將遠離平衡態的系統中的這種微小的、隨機發生的與系統宏觀組態存在某種差異的隨機擾動稱為“漲落”。漲落的產生既可能是系統內部的原因,也可能是系統外部信息和能量輸入的結果。對系統而言,漲落是一種破壞原有結構的動力性因素[23]。正如在正式組織這一系統中,每一位成員在態度、動機、行為規范、目標和價值觀彼此不同,其成員的態度、動機、行為規范、目標和價值觀所表現出的與正式組織的目標、價值觀和行為規范等宏觀組態可能存在差異的那一部分,就是系統中的漲落部分的來源。由于差序格局,情感、權力和優勢資源在正式組織中的領導與下屬間,以及同一領導的不同下屬之間都是不均衡分布的,這種不均衡暫時表現為一種穩態。因此,差序格局下的正式組織就是“遠離平衡的穩態”。

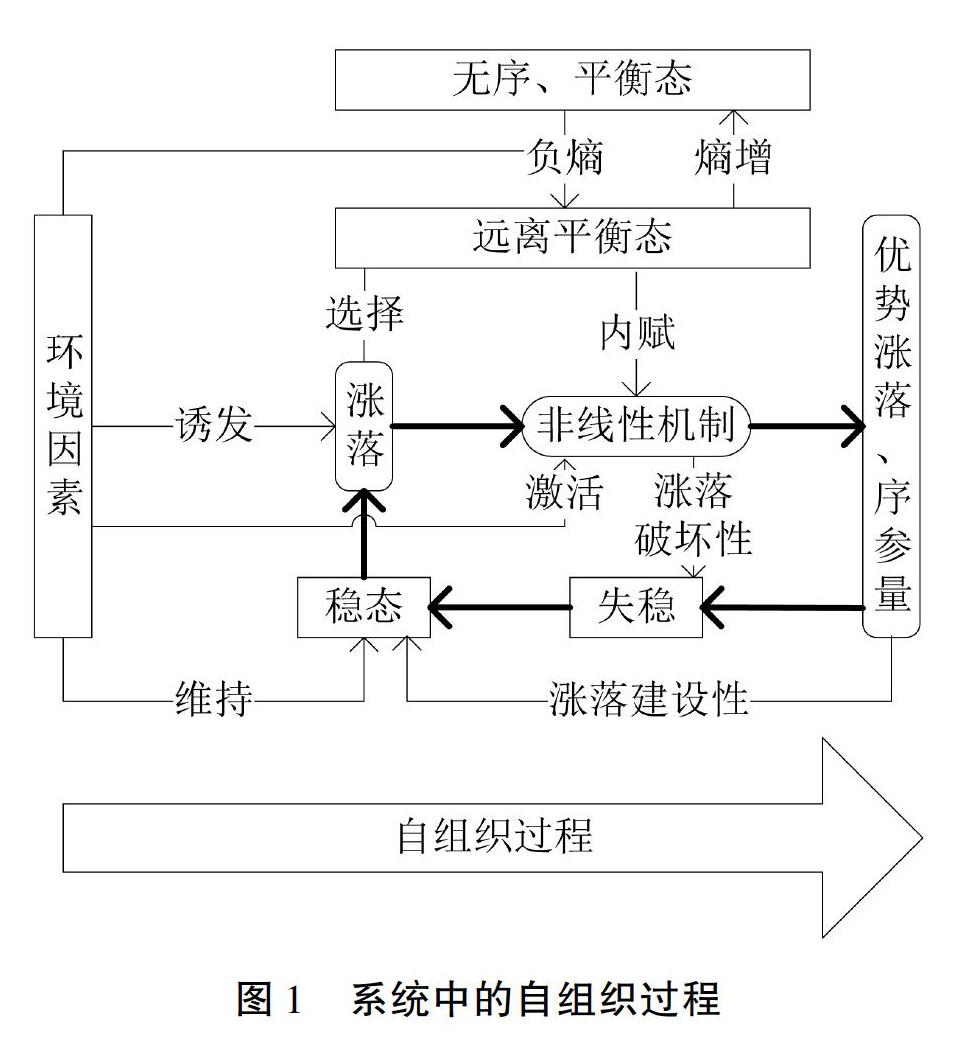

遠離平衡態具有使得系統中的漲落有可能被放大為破壞系統結構的波瀾[27]。遠離平衡態賦予系統一種非線性機制,這種非線性機制可以捕捉系統中微小的漲落,在非線性機制作用下,該微小的局部漲落在系統發生突變的臨界條件下,可能很快放大為足以沖擊整個系統的優勢漲落或者序參量,從而推動系統離開原來的狀態而達到新穩態[23]。就該角度而言,漲落表現在對系統穩態的破壞,同時,漲落也可以使系統經歷穩定、失穩、再次達到新穩定的過程。因此,漲落表現出對系統的破壞和建構雙重作用。因此,漲落是系統演化的關鍵誘因[31]。上述自組織過程如圖1所示。其中,黑色加粗箭頭展示了系統從穩態、到失穩、形成新結構新系統(即形成優勢漲落或者序參量)后再次獲得穩態的過程。

五、非正式組織:形成于正式組織中的自組織過程

根據前文關于自組織理論體系的基本介紹,本文對自組織理論得出以下共識:一是自組織理論是一種行之有效的觀察和理解復雜現象的理論視角,這種理論視角注意到了不同時間、不同空間尺度下系統的共性。把系統作為研究對象,自組織理論打破了學科之間的界限和壁壘,具有較高解釋力和較高層次的一種意圖探尋所有系統演進的普適性規律的理論形態。二是自組織過程是指復雜系統中要素在沒有外界干擾的情況下,僅僅通過與外界進行能量、物質和信息交換,獲得時間上、空間上有序結構的過程。三是自組織過程的關鍵系統參量是序參量,序參量形成于漲落,在臨界狀態決定并約束著快弛豫變量,決定著系統演進的方向和趨勢。四是自組織過程發生的充分條件是系統處于遠離平衡的穩態,且系統是開放系統,系統中存在隨機的漲落并且存在非線性機制。

Barnard和Gardner[12]指出,非正式組織的產生是無意識的社會過程,具有自發性。Ghoshal和Bartlatt[21]認為,非正式組織是復雜社會系統發展的必然產物。考慮自組織理論本身對復雜現象的適用性和抽象性,本文擬利用自組織理論解釋非正式組織的形成過程:非正式組織的形成就是耗散結構形成的自組織過程。

筆者認為,如果將正式組織視為“系統”,則在正式組織中自發形成的非正式組織則是某種“系統突變”的自組織過程的結果。按照自組織理論,這種系統突變是系統中的漲落獲得競爭優勢,最終成長為優勢漲落、序參量(非正式組織)的結果,該系統突變的性質和趨勢受到該序參量的支配。因此,正式組織中最終形成非正式組織漲落的性質決定了非正式組織的內在屬性和演變方向,該漲落既是非正式組織形成的源頭,也是研究非正式組織的關鍵變量。

但是漲落在什么情況下能夠發展為優勢漲落,離不開其所處的外部環境。結合前文對中國情境的界定,與正式組織存在某種差異的漲落成長為序參量,并最終成為能夠推動非正式組織形成、發展動力要素的過程,可以依據耗散結構論和協同學加以說明。

首先,差序格局意味著,正式組織這一系統因為情感、資源和信息分布的不對等,處于差序格局中的、由擁有權力的領導者和其下屬所構成的正式組織,則可以看做遠離平衡態的開放系統。在儒家“親親”“尊尊”等崇尚威權、崇尚情感、推崇權力的社會文化熏陶下,大多數華人下屬自然而然地表現出對“大多數人”、對“權力”的順從性[32],以及容易受到有權力的他人的影響[33]。這種在傳統文化下表現出的傳統性是差序格局這種遠離平衡態的系統得以維持穩定的文化動力來源。因此,中國情境下,正式組織既是遠離平衡態的系統,也是一種獲得暫時穩態的系統。

其次,由于構成系統的正式組織是處于社會中的開放系統,現代社會的平等、民主的價值觀不斷輸入并影響正式組織中的個體,與之相伴的是個體不斷提升的對自我價值實現的需要[34]。黃光國[35]指出,由于“個人性價值”的提升,傳統儒家強調的下對上的順從關系會逐漸減弱,與之相伴的就是個體對威權不滿的增加和覺醒。這意味著差序格局下的穩態中孕育著不穩定的動力因素。

具體來說,差序格局意味著主要的經濟和資源仍由少數擁有權力的領導者控制并分配,這種不對等性增加了華人群體中上下級之間情感、資源和利益的不對等,也強化了不同的下屬之間在分享領導者資源的不對等。這種不對等增加了個體覺察到的相對剝奪感和不公平感,由此導致多數員工的不滿也是一觸即發的,這也是漲落獲得不斷發展壯大的動力來源。

這是因為,Hwang[36]認為,在強調“親親”“尊尊”原則的傳統文化影響下,情感性關系通常是一種長久而穩定的社會關系,而維持團體的穩定與和諧似乎比強調公平更重要。這種交往法則并不是基于公平原則,而是基于需要原則和人情法則。這對下屬的影響就是下屬會拼盡全力迎合上司,博得上司好感,建立與上司的私人情感關系。許多人因此使用走后門、拉關系的方式,從資源控制者手中祈求一些恩惠,多得一些好處。因此,中國情境下,公平往往是不能得到保證的,領導者因此更傾向于把優勢資源分配給與自己建立起情感關系的下屬。Leung和Bond[37]的實證研究表明,在與陌生人交往過程中,中國人更傾向于使用公平法則,對公平的需求更為敏感,同時對整飭形象和面子功夫這些建立情感關系的手段也會更加厭惡。

當下屬無法與上司建立有效的情感關系時,下屬被迫選擇與上司建立工具性關系,而與工具性關系的人交往時所采用的分配原則是基于公平法則[36]。這種工具性關系是對情感法則的替代,相比情感法則,工具性關系使得下屬對公平表現出了明顯的需求。因此,對公平法則的需求是多數人的迫切需要。

多數人對公平的需求使得對組織公平的需求成為正式組織這一系統中的序參量具有現實的可能性。自組織理論指出,系統中存在漲落,而這種漲落表現為與正式組織的某種差異。在正式組織中,這種差異可能表現在認知和情感上,也可能表現在個體的態度和行為上。當組織公平水平越低,個體越不易將優勢資源用于正式組織的發展,此時與正式組織存在偏差、甚至是對抗關系的那些個體需求成為個體優先實現的目標。較低水平的組織公平能夠促進那些與正式組織存在差異的漲落不斷成長、發展。換而言之,這種漲落的產生受到差序格局、組織公平的影響,其具有文化性。在這種文化背景下,對公平的需求具有成為優勢漲落的內在動力。

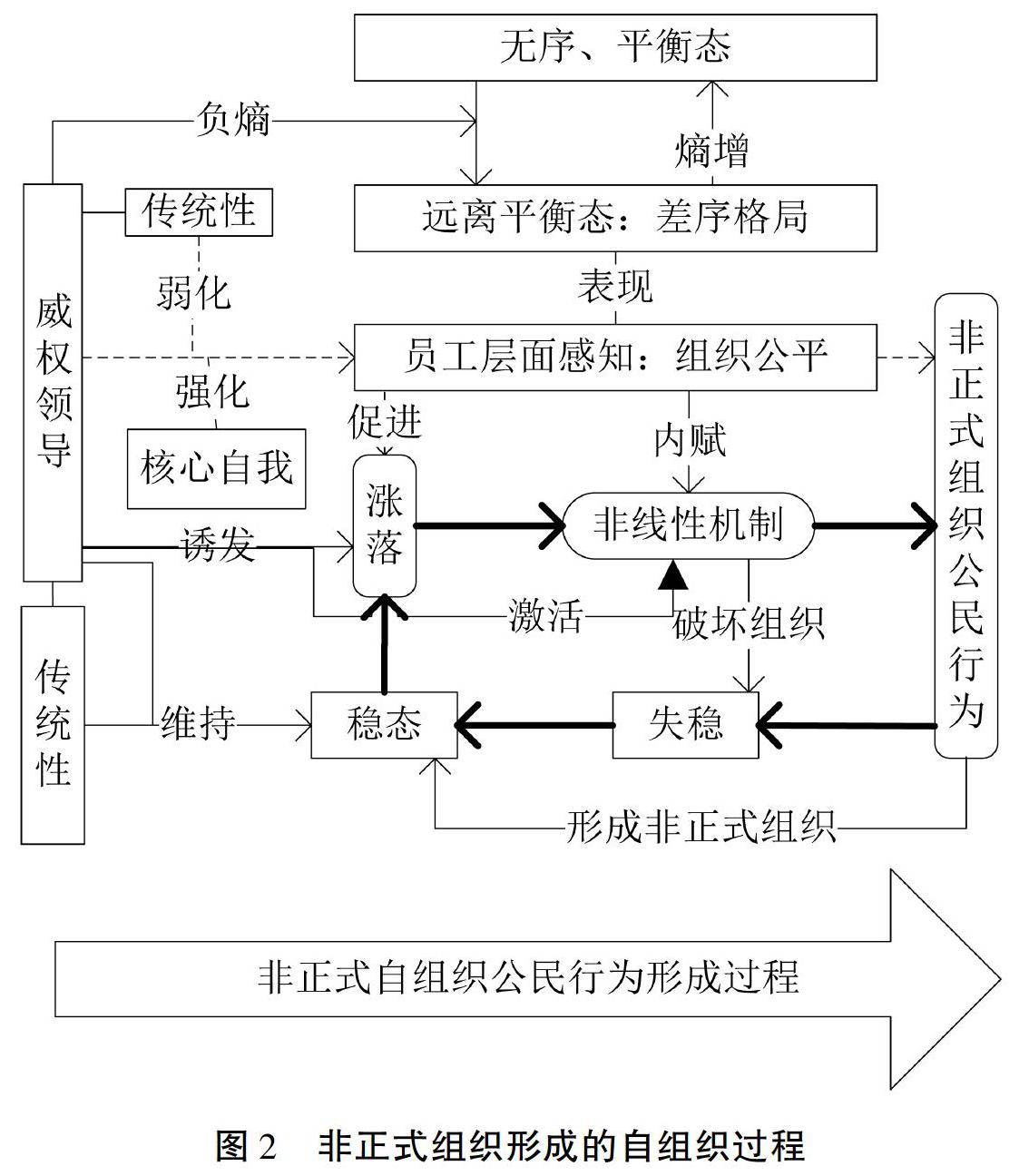

綜上所述,受到差序格局的影響,正式組織中優勢資源隨機分布的趨勢(即無序化)被威權領導帶來的負熵所抵消,資源、情感信息分布呈現一定次序性,即不均等性。此時,系統呈現出遠離平衡態。同時,絕大多數個體受控于威權領導,并且多數個體在傳統性的影響下,很難改變正式組織的現狀,組織得以維持一種穩態,這一穩態中蘊含著漲落。如前文所述,差序格局下的個體受到威權領導的影響,會感知到較低水平的組織公平,同時較低水平的組織公平也是系統處于非平衡態的一種表現。較低水平的組織公平使得下屬不愿意把資源用于正式組織,這時那些存在于組織中的、與組織在宏觀組態上存在偏離的漲落則更容易獲得來自下屬的支持。員工感知到的較低水平的組織公平有利于這些漲落不斷發展。同時,非平衡態賦予系統一種非線性機制,而威權領導則進一步觸發了這種非線性機制:在威權領導下,那些與正式組織存在偏離甚至是對抗關系的漲落呈非線性增長,此時漲落獲得了突破性的力量成長為優勢漲落和序參量。在非線性機制作用下,其他的漲落迅速消亡。序參量即表現為非正式組織。非正式組織使得原系統失穩,形成非正式組織后,系統再次獲得穩定。這一過程用圖2表示。其中,虛線箭頭部分為可以用于實證研究的變量。

可見,非正式組織的源頭就是正式組織系統中出現某種漲落,它是新的序參量形成的基礎,也是理解非正式組織形成的關鍵。必須指出的是,由于漲落在本質上表現為與系統宏觀組態的一種差異[26],在差序格局下,如果這種差異能夠成長為優勢漲落,并在與其他漲落的競合過程中取勝,則這種漲落一定是能夠代表多數成員的——盡管這種漲落表現為與正式組織的差異,但往往表現為多數人對正式組織的抗拒。差序格局是使得正式組織存在對抗關系的漲落最終成為優勢漲落的潛在條件和文化推動力。考慮到非正式組織的這種文化背景,在中國情境下,非正式組織難以消除。同時,鑒于差序格局下漲落往往表現出對正式組織的抗拒,非正式組織有可能表現出對正式組織的破壞作用,這種破壞作用在一定程度上難以在正式組織中完全消除。

因此,能夠在正式組織形成的漲落,具有發展為優勢漲落的動力。這種動力既可能來自外界,也可能來自系統內部。非正式組織是正式組織這一系統中的某種漲落經過不斷發展,最終發展為優勢漲落的結果。漲落的性質決定了非正式組織的性質,決定了非正式組織的屬性。由于漲落與正式組織存在某種差異,筆者認為,正式組織內部形成的非正式組織往往與正式組織在個體的價值觀、目標、行為、態度上存在差異。這種差異在差序格局下更容易表現為與正式組織的對抗關系。這也在一定程度上解釋了為什么在中國情境下,非正式組織往往不利于正式組織。由于漲落的形成是自組織的,其具有不斷獲得時空上的功能和結構上的內在動力,這就決定了非正式組織具有不斷發展的內在動力,非正式組織也是正式組織中漲落自組織過程的產物,其形成具有文化性、普遍性和自發性。

六、結論與啟示

本文研究結果表明,非正式組織是正式組織中自組織過程的產物,其在本質上與正式組織的宏觀組態存在某種偏差,由于這種偏差在中國情境下難以消除,非正式組織亦無法在中國企業中消除。這種偏差可能發展為與正式組織的對抗關系。因此,中國情境下非正式組織往往呈現出破壞性。同時,非正式組織具有不斷發展、自我維護的特性,這是由漲落的內在動力特性所決定的。因此,非正式組織可以間接對正式組織表現出益處。由于加入非正式組織的成員來自正式組織,因而非正式組織可能通過這種自我維護的過程間接實現對正式組織的維護。如加入非正式組織的成員會表現除較高的互助水平、內部凝聚力和較為暢通的信息溝通機制,這也會給正式組織間接帶來好處。正式組織會因此有更好的組織氛圍和信息溝通效率。因此,非正式組織對正式組織表現出較為復雜的影響。

首先,非正式組織難以消除,對非正式組織的管理應該借力其自我維護的特性間接維護正式組織。為了使非正式組織維護自身的同時也能夠維護正式組織,正式組織領導者需要在諸多方面表現出與非正式組織契合的一面。本文將這種實踐中的做法稱為正式組織的“非正式組織化”——正式組織應表現出非正式組織的彈性和柔性:正式組織的領導者應參與到非正式組織中,在不影響正式組織目標的前提下,他們可以表現出一定程度對正式組織的偏離。如出于管理實踐需要,正式組織的管理者可以在非正式組織中表現出對非正式組織成員的信任,弱化自身在成員中的權力地位。領導者也可以將部分正式組織的資源用于非正式組織。當領導者通過這種方式贏得非正式組織成員的認同時,還可以用非正式組織帶給個體的心理獎勵在一定程度上代替正式組織的獎勵制度,這也有助于提升非正式組織成員的心理動機的激活程度。借助于這種方法,領導者可以借力下屬維護非正式組織中的行為,將其從維護非正式組織轉化為對正式組織的維護。領導者需要讓下屬感知到,工作是為了維護與其自身密切的非正式組織,而不是為正式組織服務。如當某個非正式組織的成員在某項正式組織安排的工作任務上完成度較高時,領導者應該讓該員工及非正式組織的成員感到整個非正式組織會因此受益,該員工也會在非正式組織中享有更高的社會地位。通過讓下屬感知到正式組織轉化為非正式組織,下屬在維護非正式組織時,就會表現出對正式組織的維護。正式組織這種順勢而為的做法,可以使正式組織更好地融入到非正式組織中。非正式組織成員也更有可能在維護非正式組織的利益時,維護正式組織的利益。由于非正式組織內部的信息通暢傳遞效率較高,并且非正式組織相比正式組織更容易對其成員的態度和行為產生深刻影響,正式組織也應該借力非正式組織使得正式組織中的信息更加順暢,成員之間的凝聚力更高,更好地引導和改變正式組織成員的行為。

其次,正式組織的領導者應當將正式組織面臨的威脅,也轉移到非正式組織的威脅。如當非正式組織成員表現出對某項制度的抗拒時,這種抗拒對正式組織而言是種風險。領導者應該讓非正式組織的所有成員意識到,這種抗拒同樣會給整個非正式組織帶來沖擊。但是領導者需要用一種溫和的而不是強硬的方式讓非正式組織成員意識到這一點:因為領導者強硬的方式會使得下屬對正式組織的抗拒更加明顯,這種情感上的不滿是非正式組織得以形成的強大心理力量。而且這種心理力量往往是推動漲落能夠迅速成為優勢漲落的重要動力。當領導者在下屬面前采取溫和、公平的方式讓非正式組織的其他成員意識到某種對正式組織而言的風險也是非正式組織的風險時,這種對正式組織的威脅也會慢慢被非正式組織成員視為威脅因素。

最后,應盡量避免非正式組織與正式組織的偏差發展為對抗關系。本文的研究表明,威權領導者對這種漲落的發展與成長有著顯著影響。領導者應從威權轉為信任,從控制轉為考核,這樣下屬與正式組織之間的偏差就很難發展為與正式組織的對抗關系。這樣一來,盡管非正式組織可能存在與正式組織的偏差,但是這種偏差不至于發展為與正式組織的對抗性關系。同時,正式組織可以最大限度借力非正式組織,通過非正式組織的自我維護特性間接維護正式組織,發揮其優勢,避免其給正式組織帶來消極影響。

參考文獻:

[1]宋晨. 管理研究中中國情境的理論解讀與路徑選擇[J].財經問題研究, 2018,(8):12-18.

[2]Cialdini,R.B.,Reno,R.R.,Kallgren,C.A.A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, 58(6):1015-1026.

[3]Leung,K.,Morris,M.W. Values, Schemas, and Norms in the Culture-Behavior Nexus: A Situated Dynamics Framework[J]. Journal of International Business Studies, 2015, 46(9):1028-1050.

[4]Goldman,S.L.A.Men, Women, and Informal Organization in Manufacturing[J]. Sociological Focus, 1985, 18(4):279-288.

[5]章凱. 目標動力學[M].北京:社會科學文獻出版社, 2014.

[6]Roethlisberger,F.J.,Dickson,W.J. Management and the Worker[J]. Academy of Management Review, 1940, 21(2):465-468.

[7]Reif,W.E.,Monczka,R.M.,Newstrom,J.W.Perceptions of the Formal and the Informal Organizations: Objective Measurement Through the Semantic Differential Technique[J]. Academy of Management Journal, 1973, 16(3):389-403.

[8]Simon,H.A. A Dministrative Behaviour[J]. Australian Journal of Public Administration, 1950, 9(1):241-245.

[9]Farris,G.F. The Informal Organization in Strategic Decision-Making[J]. International Studies of Management & Organization, 1979, 9(4):37-62.

[10]張田, 羅家德. 圈子中的組織公民行為[J]. 管理學報, 2015, (10):1442-1449.

[11]Yang, I. The Informal Organization of Korean Companies: Implications for Korean MNCs[J]. Thunderbird International Business Review, 2014, 56(6):577-588.

[12]Barnard,C.I.,Gardner,B.B. The Functions of the Executive[J]. Journal of Political Economy, 1938, 11(2):456.

[13]Blau,P.M.,Scott,W.R.Formal Organizations: A Comparative Approach[M]. California:Stanford University Press, 2003.

[14]Mayo,E. The Human Problems of an Industrial Civilization[M]. London:Routledge Press, 2004.

[15]Levitsky,S. An ‘Organised Disorganisation: Informal Organization and the Persistence of Local Party Structures in Argentine Peronism[J]. Journal of Latin American Studies, 2001, 33(1):29-66.

[16]Thompson,J.D. Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory[M]. London:Routledge Press, 2017.

[17]Riley,M.W.,Cohn,R . Control Networks in Informal Groups[J]. Sociometry, 1958, 21(1):30-49.

[18]Wilson,A.W.Organization and Statistical Simulation of Hierarchical Multiprocessors[M].Pittsburgh:Carnegie Mellon University, 1985.

[19]Fine,G.A. Friendships in the Work Place[R]. Friendship and Social Interaction,1986.

[20]Scott,W.R. Organizations and Crganizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives[M]. London:Routledge Press, 2015.

[21]Ghoshal,S.,Bartlett,C.A. The Individualized Corporation:A Fundamentally New Approach to Management[M]. New York:Harper Collins, 1999.

[22]李國梁.非正式組織理論及其顯性化研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017.

[23]海爾曼·哈肯. 協同學:自然成功的奧秘[M].截鳴鐘譯,上海:上海科學普及出版社,1988.

[24]閆旭暉. 自組織理論視角下體育賽會志愿者團隊管理模式的研究[J]. 系統科學學報, 2018,(2):80-84.

[25]沈小峰, 姜璐, 王德勝. 關于混沌的哲學問題[J]. 哲學研究, 1988,(2):26-34.

[26]沈小峰. 自組織的哲學[M]. 北京:中共中央黨校出版社, 1993.

[27]普里戈金,斯唐熱. 從混沌到有序: 人與自然的新對話[M].曾慶宏,沈小峰譯,上海:上海譯文出版社, 2005.

[28]許立達, 樊瑛, 狄增如. 自組織理論的概念、方法和應用[J]. 上海理工大學學報, 2011, (2):130-137.

[29]曲縱翔. 政策終結系統動力及建模——基于耗散結構論的解釋[J]. 東北大學學報(社會科學版), 2016, (1):49-55.

[29]吳華明. 自組織戰略協同:概念、特點與管理過程[J]. 系統科學學報, 2015,(2):19-22.

[30]譚長貴. 從系統觀語境分析人與環境的關系[J]. 中國人民大學學報, 2004, (6):93-99.

[31]饒揚德, 王學軍. 復雜科學管理視角:企業創新機理研究[J]. 中國科技論壇, 2005,(6):37-41.

[32]Fenz,W.D.,Arkoff,A.Comparative Need Patterns of Five Ancestry Groups in Hawaii[J]. Journal of Social Psychology, 1962, 58(1):67-89.

[33]Lao,R.C.,Chuang,C.,Yang,K. Locus of Control and Chinese College Students[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1977, 8(3):299-313.

[34]Rokeach,M.The Nature of Human Values[M]. Combridge:The Free Press, 1973.

[35]黃光國. 儒家倫理與企業組織形態[J]. 經濟社會體制比較, 1986,(2):61-66.

[36]Hwang,K.K.Face and Favor: The Chinese Power Game[J]. American Journal of Sociology, 1987, 92(4):944-974.

[37]Leung,K.,Bond,M.H.The Impact of Cultural Collectivism on Reward Allocation[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1984, 47(4):793-804.

[39]Tsui,A.S. Contributing to Global Management Knowledge: A Case for High Quality Indigenous Research[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2004, 21(4):491-513.

(責任編輯:劉 艷)