漢語反問句重音的程序功能及語用推理*

黃 瑩 章禮霞

(中國礦業大學外文學院,江蘇徐州 221116)

提 要 話語標記語的程序功能是指說話人以省力高效的方式引導聽話人獲取推理路徑的功能。重音的程序功能包括表意功能和表情功能。對重音語料的話語分析和音感實驗結果表明,重音在反問句中表意與表情的程序功能協調一致:在表意方面,重音凸顯指向已知信息的語用推理路徑,同時強化主觀性;在表情方面,重音凸顯指向情緒產生根源的推理路徑,同時強化情緒性。

一、 引 言

重音是發音時較用力、語流中聽起來比其他音節突出的音節,主要通過與語句中其他詞項相比在音高、音長以及音強等方面的凸顯來體現。重音是語句中表達思想感情的一個重要韻律成分。本文中重音程序功能的概念是由關聯理論中的程序性編碼概念擴展而來。程序性編碼是關聯理論中的一個重要概念,指一個詞(或其他語言表達式)所編碼的信息是專門為幫助聽話人在認知推理階段理解說話人意指的解釋性話語標記。重音等韻律手段即具有這樣的程序功能(Wilson & Wharton 2006:1571)。但目前對于重音的程序功能的專門研究還比較少。大部分關于話語符號的程序功能的研究主要集中于話語標記語的研究,如Blakemore(2002)對于but、so等話語標記語的研究。對于重音等韻律的程序功能的研究僅散見于關聯理論的宏觀論述中。Sperber & Wilson(1995: 203,209)在論述話語的隱含意義的語用推理時,認為重音具有指引作用,焦點重音將話語中突顯的語用含義置于前景,使其具有特定的語境效果,從而使聽話人結合語境做出認知努力,并找到關聯。House(1989,2006,2009)、Wilson & Wharton(2006)、Fretheim(2010)、Beaver & Velleman(2011)等研究揭示了韻律具有如下程序意義:直接編碼意圖所指的認知效果、限制產生認知效果的語境、把聽話人引至特定的系列假設、對意義明確的內容設定程序性限制、標明非陳述句的地位等功能。Wilson(2016)對關聯理論中兩個核心概念——概念意義和程序意義進行了區分,認為語言表達方式都具有程序功能。

關聯理論學者對于重音的輔助推理功能的研究僅停留在較為宏觀的論述,即以省力高效的方式引導聽話人獲取設定的推理路徑。但是,對于如何通過程序功能引導聽話人合理推理以達到交際目的并未給出較為詳細的解釋。鑒于漢語反問句的重音現象尚無深入研究,本文擬通過語料分析和音感實驗的方法探討漢語反問句的重音程序功能。

二、 反問句及其重音研究綜述

學界對反問句的語用功能有多種界定,如強調、否定、誘導、提醒、評價等,但反問句具有否定性、情緒性和推導性這幾點是得到普遍認同的(參見呂叔湘1982;于根元1984;郭繼懋1997;馮江鴻2004;劉婭瓊2004;于天昱2007;殷樹林2009;胡德明2010;邵敬敏2013)。關于反問句的否定性,呂叔湘(1982:290) 認為,反詰是一種否定的方式:反詰問里若沒有否定詞,其用意在否定; 反詰問里若有否定詞,其用意在肯定。殷樹林(2009)認為反問句的形式和意義存在極性對立,是無疑而問的問句。而胡德明(2010)提出反問句的核心語用功能就是否定。邵敬敏(2013)也認為反詰本質上就是一種否定。關于反問句的情緒性,李宇明(1990:91)認為反問句同陳述句的區別在于反問句含有較重的感情色彩。邵敬敏(2013)指出反問句不單是表示否定,而是對交際對方所評述的對象、話題顯示某種不滿或反感的情緒,是說話人心理上的一種宣泄,包括沮喪、埋怨、氣憤、諷刺、鄙視、斥責、反駁、厭惡等。于天昱(2007)統計發現,約70%的典型有標記反問句表示辯駁、埋怨、責怪。關于反問句的推導性,于根元(1984)、邵敬敏(2013)等認為反問句是一種對答語導向性十分明顯的問句。殷樹林(2008)和胡德明(2008)明確提出誘導說服是反問句的語用功能之一。

由于反問句的情緒性、誘導性等特征,研究者也越來越注意到重音在語義推理中的作用。陳昌來(1993)指出構成反問句的一個本質要素是由重音的出現或轉移體現反問語氣。胡孝斌(1999)認為重音的不同也可以成為區別反問句和真性問句的條件:包含疑問詞的問句中,疑問詞重讀是真性問句;而疑問詞以外的詞如動詞重讀,則是反問句。胡德明(2011)指出,對比是反問句重音的一個重要構成因素,特指型反問句疑問代詞往往不帶重音;若帶重音,則往往帶強調重音。反問句中往往是某個成分帶有對比重音;如果沒有對比項,動詞前的副詞等修飾成分和情態動詞經常帶有對比重音(如“有”“是”“這”“那”)。邵敬敏(2013)在探究疑問句的結構類型與反問句的轉化關系時也發現,重音在是非問、特指問等轉化成反問句的過程中起著重要的標記作用,如是非問加上重音就是典型的反問,特指問疑問詞重音轉移或超強重讀,就是反詰語氣。重音位置異常或強度異常是區分反問句和真問句的重要形式特征之一。

總之,關于漢語中反問句的研究主要聚焦其語用功能較少涉及重音在反問句中如何進行語用推理。根據邵敬敏(2013)對反問句反詰度的強弱級階的劃分,本文將情緒性低的、以說理為主的反問句歸為表意型反問句,將情緒性高、以意傳情的反問句歸為表情型反問句。本文將結合語料中反問句重音的聲學特征(如音高、音強、音長)從關聯理論的視角對重音在表意和表情方面的程序功能及推理機制進行分析。

三、 重音的程序功能

3.1 重音在反問句中的表意功能

反問句兼具推理性和情緒性,所以同時具有表意和表情功能,但仍然有主次之分。我們認為,重音表意的程序功能是通過將焦點重音前景化來凸顯語義推理路徑,同時凸顯對觀點的強化。在反問句中,焦點重音指向對焦點語義的否定,并對否定進一步強化。反問句的語用含義是說話人主觀設定的,它最終需要被聽話人及時捕捉并正確理解。而對于聽話人而言,反問句與一般句在形式上并無區別,它們實質的區別在于問點的指向性。一般問句是基于不知而問的,問點指向未知信息(有疑而問);反問是基于不信而問的,問點指向已知信息(無疑而問或提出質疑)。而問點的指向性是由語境決定的。說話人通過語境設置,使反問句的語用含義或意圖具有明顯的可推導性。重音承擔了凸顯說話人設定的推理路徑的表意功能。

例(1)是央視二套電視辯論節目《對手》欄目 2011年 11月的一期主題為“異地高考可行嗎”中的一個話輪,包含諸多類型的反問句,是解讀反問句中重音表意功能的較理想的語料。例中兩位嘉賓針對隨遷學生家長提出的“以學籍作為高考核準條件”這一議題展開辯論,朱某反對放開異地高考,郭某則支持該觀點。我們使用 Praat軟件,根據音高、音強和音長這三個聲學特征提取重音詞語,以著重號標示。例中粗體加著重號表示重音在小句中最強,著重號表示重音較強。為了便于分析,我們在含重音更強的詞語的小句前以數字標注。

(1) 朱某:我也想和今天在座的家長來問一個問題。大家覺得在今天我們的中國有沒有可能實現,我們只要拿著學籍,說我高中畢業了,①我想去哪兒考就去哪兒考? ②做得到嗎? ③如果我是云南的考生,如果我是貴州的考生,如果我是西藏的考生,我是寧夏的考生,你會怎么想? ④這個問題誰能回答我?

郭某:我來回答你,朱老師。⑤我拿著我的這個畢業證啊,我可以到任何一個地區考,這個可不可以實現? ⑥為什么一定不能實現呢?

例(1)中詢問信息并不是辯論雙方的語用意圖。上例總共8個小句中出現了6個疑問句。從問點的指向性來說,都指向已知信息,具有質疑性質。從重音看,也基本符合以往關于反問句重音的認識,如特指問③、④、⑥中或者疑問詞不重讀、情態詞重讀(會怎么),或者疑問詞超強重讀(為什么),正反問①、是非問②中的二元選擇核心項(有沒有、做得到)重讀。

篇幅所限,我們僅從問點指向和重音設置的角度詳細分析了前3個問句的語用推理路徑,它們分別代表了正反問、是非問、特指問的類型,如例(2)所示。

(2) ①大家覺得在今天我們的中國有沒有可能實現,我們只要拿著學籍,說我高中畢業了,我想去哪兒考就去哪兒考? ②做得到嗎?

該例的問點指向是:正方嘉賓必定是基于對p1(即全面公平)這個前提的認可,而作出q1行為的。問①和問②是針對已經認可和表達的觀點再提問,具有質疑性,問點指向已知信息。

其重音設置如下:重音詞語“有沒有(可能實現)”和“做得到嗎”將是與非兩種選擇凸顯出來。對正方嘉賓已持觀點提出質疑,意圖是將聽話人引向“沒有可能”或“做不到”這個推論。問①中的其他重音詞語則是為凸顯說話人的邏輯推理服務的:“大家”是提請持“有可能”觀點的家長們注意,是介入標記;“在今天我們的中國”著意向聽話人強調當今中國制度尚不夠完善,可能有投機現象;“我們只要(拿著學籍)”和“我想去哪兒考(就去哪兒考)”凸顯的是個人自由意志。綜合起來其基本邏輯是:在不完善的現狀里,按個人自由意志行事是行不通的。這些重音詞語像路標一樣向聽話人凸顯了指向這個反問句“做不到”的語用推理路徑。

同理,問題③中重讀“云南”“貴州”“西藏”“寧夏”等詞語,凸顯它們是邊遠地區,受國家現行高考政策照顧。這些地區的考生當然會覺得不公平,因其利益會受到外來考生的沖擊。“怎么想”既有確定答案,重讀“會”字會激活聽話人認知中的歸一度,即“會”還是“不會”。根據說話人的預設,答案指向“會”,而且“如果”和“會”都重讀,還凸顯了一種假設對比關系,即“一定會(這么想)”。

問題④(這個問題誰能回答我?)中,說話人對于前面的邏輯比較自信,重讀“誰能”是要強調自己認為“沒有誰能”的主觀性。而從⑥中可以看出,郭某準確理解了朱某的基本意圖并以同樣的語氣進行了還擊。

問題⑤(我拿著我的這個畢業證啊,我可以到任何一個地區考,這個可不可以實現?)中,郭某重讀 “我(來回答你)”,是強調 “我能”的意思。“拿著”“可以”“任何”凸顯了正方訴求的焦點,即以學籍作為高考的核準條件是完全可行的。問⑤是針對這個訴求的設問,語氣緩和,沒有明顯重音,而問⑥則是以反問形式提供了答案。重讀“為什么”是質疑朱某所持的理由,而重讀“一定不能(實現)”則是凸顯朱的觀點。既然不認可朱的理由,自然也就不接受基于這個理由的觀點,由此產生反問句的否定語義,即這是能實現的,不會產生新的不公平。

重音在反問句中的表意功能還表現在凸顯主觀性上,即強化說話人的觀點。凸顯所重讀詞語的顯義或隱義是重音最基本的功能。比如例(1)中的問⑥(為什么一定不能實現呢?),特別重讀“為什么”,質疑對方的理由,由此否定對方基于此理由而產生的觀點,這比直接使用相應的陳述句“這個能實現”更強化了說話人的觀點,實現語用增效。

3.2 重音在反問句中的表情功能

情緒性是反問句的一個顯性語用特征,而情緒在聲音上有直接的表征。高激發度的情感(如憤怒、高興等)的聲學特征表現為基頻升高、能量加強和語速加快;低激發度的情感(如悲傷)的聲學特征表現為基頻降低、能量減弱和語速減慢。我們認為,重音表情功能是凸顯指向情緒產生根源的推理路徑,同時凸顯對情緒的強化表達。鑒于反問句常用來表示責怪甚至憤怒,我們選取了網上的一個熱門視頻“東北小妞批評爸爸”和我們自建的憤怒情緒語料庫,分別使用了話語分析和實驗的方法。

我們先對“東北小妞”中的反問句重音表情功能進行解析。在這個時長350秒的家庭視頻中,一個大約四五歲的小女孩看到爸爸抱了鄰居家的一個小男孩后,醋意大發,向父母哭訴自己的委屈和不滿。孩子情感表現真實自然,是研究重音表情功能理想的自然語料。整個語篇大約70句話,主要是小女孩獨白,其中出現了12個反問句。例(3)顯示了反問句大概的語境和重音標識情況。我們對重音的提取依然是依據音高、音強、音長及聽辨效果綜合判斷的,問句序號順接前面例(2)。

(3) 我真不想看到眼前這一幕。還抱上吳欣堯了,還抱住他。你有能耐抱他,你有能耐,你有能耐喜歡喜歡我呀。(哭)你有能耐你就喜歡喜歡我。⑦ …喜歡喜歡我嗎,你就有能耐喜歡我嗎 ?(傷心委屈) ⑧你為什么你連吳欣堯都有喜歡了,你為什么就不喜歡我呀 ?(委屈、質問)⑨……抱我,比我還沉的東西,你都敢抱起來,……,有我,你怎么就不敢抱起來呢?⑩……干過很多的錯事,就是你干的,為什么就沒有你不干的錯事呢?你為什么呢?你為什么就不能不干錯事一回呢?為什么干錯事的老是你,不是別人?為什么?為什么干錯事的總是你呢?為什么?……你要知道我的真誠。我多么真誠,多么孝敬!我是那么個人嗎?我是那么個人嗎?

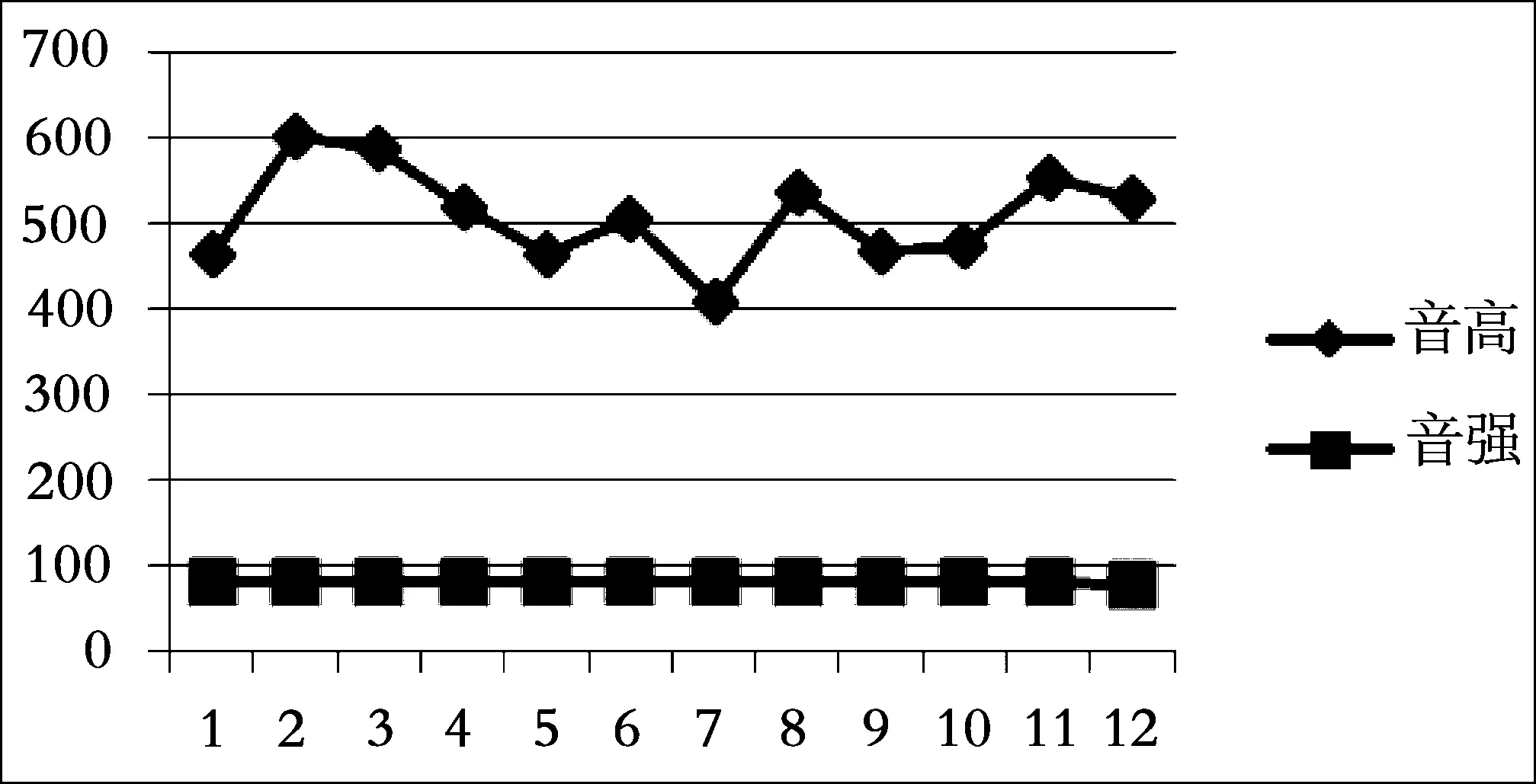

總體而言,小女孩的情緒呈現傷心委屈、憤怒質問、又漸趨緩解的走勢。圖1中12個反問句的平均音高折線最高值位于問⑧和問⑨部分,平均音高在500Hz與600Hz之間,而后面的平均音高大致在400Hz與500Hz之間。平均音強變化都不太大,介于80—84db之間。

圖1 12個反問句平均音高折線圖

這些反問句中的重音,基本符合胡德明(2010)、邵敬敏(2013)的論斷,如重音出現在對比項中、特指問中疑問詞或者不重讀,或者強重讀等;其表情功能為:凸顯指向情緒產生根源的推理路徑。下面我們對問⑧進行詳細分析(下面語圖截屏中后半句“你”和“就”的空間太小,音高沒有顯示完整,分別為418Hz和546Hz)。

圖2 問⑧的praat語圖

問⑧中出現了全篇單句平均音高和詞語音高兩項最大值。與小女孩相對平靜狀態下平均音高400Hz左右相比,問⑧中前半句出現了603Hz的基頻,綜合音高、音強和音長等因素,“你為什么”和“你連吳欣堯”重讀明顯,而后半句中的“不喜歡”重讀最為明顯,“不”的音高高達711Hz,音強和音長也是超常的86db和0.35秒,“喜歡”的三個數值也分別高為554Hz、82db和0.71秒。這些重讀詞語對比性質明顯,即吳欣堯和“我”的對比,爸爸態度的對比,喜歡他不喜歡“我”,而這些依照“我”對親子關系的理解和期待,都是不合情理、讓人傷心委屈乃至憤怒的。這些重音詞指向的推理邏輯是:你(我的爸爸)喜歡吳欣堯(別人的孩子),這是不對的,你不喜歡我,這太不應該。突出的詞語都指向了憤怒、委屈的根源,包括“為什么(不能理解你的理由)”“你連……都(出乎情理、意料)” 等,符合我們對重音表情功能的假定。

總體來看,整個語段中出現最多的就是“為什么”特指型反問句, 9個“為什么”中有7個被重讀,其中強重讀3個,凸顯了對爸爸行為動因的質疑、不理解,“不干(錯事)”“不能不干(錯事)”“干錯事”等詞語重讀是凸顯孩子對爸爸的期待,因期待落空產生不滿。問和是兩個是非型反問句,一句話重復兩遍,但重讀節奏不同。根據前面語義“我多么真誠,多么孝敬”,可以推測這兩句是想表達“我不是那么個人”。在信息新舊原則的作用下,重復出現的兩句話重讀節奏分別為“我是……人(嗎)”和“是……人(嗎)”,前面一句“我”是新信息,也被重讀,后面一句只重讀了核心的“是……人(嗎)”,都凸顯了“我不是……人”的本意,以自己的“對”反襯爸爸的“錯”,表達申辯的語氣。另外,從上面的情緒走勢圖來看,情緒激烈時,重音的頻率和絕對值都是相應增加的,印證了重音對情緒表達的強化作用。

除了對自然語料的分析,我們對實驗性語料的分析也印證了重音表情功能的假設。我們在研究重音對于憤怒情緒表達的作用時,設計了60句帶短語境的話語,陳述句和反問句各30句。我們請了6名普通話標準的漢語母語者(3名男性、3名女性)分別以中性、較怒和大怒三種情緒讀這60句話,然后進行數據分析。關于音感實驗的詳細過程和結果,將另文討論。

我們使用Praat對不同情緒程度的重音的分析發現,無論是陳述句還是反問句,中性語調情況下,重音不明顯,而在較怒和大怒情緒中,重讀非常明顯。總體而言,重音大致落在兩類詞語上:一是表達主觀性的情緒詞、副詞等;二是指向言外之意的中性詞語,二者都指向了憤怒的原因。重音落在情緒詞或其他表達態度、程度等主觀性強的詞語上時,根據這些詞本身的效價或程度指向可以推導出情緒產生的根源;重音落在中性詞語上時,其弦外之音則主要是為了幫助聽話人推導出憤怒的原因。

四、 結 語

本文根據反問句的情緒性和誘導性等特征,以語音實證的方法,驗證了重音在特指問、是非問、正反問等各種類型的反問句中的表意和表情程序功能。通過分析語料發現,反問句重音表意功能主要體現在通過將焦點重音前景化來凸顯語用推理路徑,同時凸顯對觀點的強化;其表情功能主要表現為凸顯指向情緒產生根源的推理路徑,同時凸顯對情緒表達的強化。當然,重音的表意功能和表情功能并不是截然分開的,而是重音程序性的連續體。其中一端趨向于表意,另一端趨向于表情。在較理性的中性話語中表意功能更強。在情感激發度較高的話語中,則表情功能更強。重音在反問句中表意與表情的程序功能協調一致。