基于信息-動機-行為的微信教育模式對改善糖尿病高危足患者就診延遲意向的效果分析

胡靜

【摘要】 目的:探討基于信息-動機-行為的微信教育模式對改善糖尿病高危足患者就診延遲意向的效果。方法:選取2016年4月-2018年11月于本院就診的糖尿病高危足患者160例,采用隨機數字表法將其分為A組(n=80)與B組(n=80),A組采用常規健康教育模式干預,B組采用基于信息-動機-行為的微信教育模式,比較兩組干預效果。結果:B組干預后治療態度與信念評分均顯著高于A組(P<0.05)。B組干預后自我管理能力評分顯著高于A組(P<0.05)。B組干預后健康知識評分顯著高于A組,糖尿病足高危因素評分、就診延遲意向評分均顯著低于A組(P<0.05)。結論:基于信息-動機-行為的微信教育模式干預可減輕糖尿病高危足患者的就診延遲意向。

【關鍵詞】 糖尿病高危足 信息-動機-行為技巧模型 微信 健康教育 就診延遲意向

[Abstract] Objective: To explore the effect of Wechat education model information-motivation-behavior on improving delayed intention to see doctors of patients with diabetic high-risk foot. Method: A total of 160 patients with diabetic high-risk foot treated in our hospital from April 2016 to November 2018 were randomly divided into group A (n=80) and group B (n=80). Patients in group A were intervened by routine health education mode, while patients in group B were intervened by Wechat education mode based on information-motivation-behavior, the effects of two groups were compared. Result: After intervention, the scores of health knowledge, treatment belief and attitude, self-management ability in group B were significantly higher than those in group A (P<0.05), while the scores of high risk factors and delayed intention to see doctors in group B were significantly lower than those in group A (P<0.05). Conclusion: Wechat education model information-motivation-behavior can effectively reduce the delayed intention to see doctors of patients with diabetic high-risk foot, and it is worth of promoting.

[Key words] Diabetic high-risk foot Information-motivation-behavioral skill model Wechat Health education Delayed intention to see doctors

First-authors address: First Peoples Hospital of Fuzhou City, Fuzhou 344000, China

doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2019.34.041

糖尿病足(DF)是糖尿病患者神經病變以及外周血管病變后對過高機械應力失去感知而導致的足部潰瘍、神經病變型骨折、外源細菌感染及Charcot關節病等一系列臨床癥狀的總稱[1]。研究發現,對于糖尿病高危足患者來說,除了常規對癥治療外還需要優質護理以滿足患者的生理、心理需求[2]。信息-動機-行為技巧模型(IMB)在1992年的艾滋病高危行為研究中被Fisher等首次提出,具有科學性及有效性,從而逐漸被應用到臨床護理中[3]。微信是當前使用人群最廣的通信軟件,具有即時性、操作簡單、互動性強等優點。因此,本研究對糖尿病高危足患者采用基于信息-動機-行為的微信教育,取得良好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年4月-2018年11月于本院就診的糖尿病高危足患者160例。納入標準:符合中華醫學會糖尿病學分會制定的2型糖尿病診斷標準[4];依據Gavins DF危險因素加權積分法診斷為高危足[4];有智能手機,且會使用微信。排除標準:精神系統疾病;智力障礙;嚴重肝腎疾病;造血系統疾病;伴有嚴重糖尿病并發癥;妊娠期、哺乳期婦女;中途退出研究。采用隨機數字表法將患者分為A組(n=80)與B組(n=80)。該研究經倫理學委員會批準,患者知情同意并簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 A組 采用常規健康教育模式干預,使用電話、短信的方式對患者進行健康教育,內容包括糖尿病足知識、用藥指導、飲食指導、運動鍛煉指導、血糖監測指導、足部護理指導共6個板塊,每個月進行1個板塊內容的教育,每個板塊通過4次短信、2次電話互動進行健康宣教,短信每周1次,電話每2周1次,20 min/次,持續教育6個月。

1.2.2 B組 采用基于信息-動機-行為的微信教育模式,由1名內分泌科醫師、1名內分泌科護士長、2名糖尿病專科護士、3名高年資護士組成護理管理小組,負責具體護理內容的設計與實施,所有組員均需參與培訓并經考核合格后方可開展護理;由護士長負責建立微信公眾號及微信群,在患者出院時指導其通過掃描二維碼關注微信公眾號,并加入微信群。

1.2.2.1 信息階段 通過微信公眾號及微信群對患者進行糖尿病足相關知識健康教育,由小組成員通過查閱文獻資料、咨詢專家并結合臨床經驗編寫具體的健康教育內容,主要包括6個板塊:糖尿病基礎知識(診斷、病因、臨床癥狀等)與糖尿病足知識(病因、臨床癥狀、危險因素等)、藥物治療知識(常用藥物、用藥原則、副作用等)、飲食方面(食物選擇與搭配、鹽分攝入量、脂肪攝入量、蛋白質攝入量等)、運動方面(運動方式選擇、運動時間、運動量、注意事項等)、血糖檢測(血糖儀選擇、血糖儀使用方法、檢測頻率等)、足部護理(穴位按摩、中藥浴足、注意事項等),每月對1個板塊內容進行宣教,方式可采用文字、圖片、視頻等,每個板塊的內容文字宣教不少于3次,每次不少于1 000字,圖片宣教不少于5次,視頻宣教不少于2次。

1.2.2.2 動機干預 動機干預分為5個階段,在患者出院后第2個月實施。(1)意向前期:通過微信私聊患者,鼓勵患者說出自己的想法,并耐心解釋患者提出的疑問,對患者的沮喪、擔憂等情緒表示理解,同時根據個體差異進行心理疏導。(2)意向期:通過微信向患者列舉本院成功治療的案例,并鼓勵其積極面對疾病,同時講解自我護理傷口的重要性,增加自我護理意識。(3)準備期:繼續加強患者的自我護理信心,改變其學習態度,發放傷口自我護理操作視頻與圖片。(4)改變期:指導患者對傷口實施自我護理,并對自我護理狀況進行評估,以保證自我護理的有效性。(5)維持期:鼓勵患者持續進行自我護理,并肯定其自我護理的效果。

1.2.2.3 行為技巧 通過微信指導患者的行為,通過體驗式健康教育提高自身行為技巧,內容包括血糖監測體驗教育、運動體驗教育、飲食體驗教育、用藥體驗教育、糖尿病足體驗教育等,1次/周,20 min/次,共開展4次。

1.3 觀察指標與評價標準

1.3.1 治療態度與信念 參照高血壓疾病治療態度與信念量表自行設計糖尿病足治療態度與信念量表評估兩組干預前及出院6個月后的治療態度與信念,4個維度共21個條目,評分0~105分,評分與治療態度與信念呈正比[5]。

1.3.2 自我管理行為能力 采用糖尿病自我管理行為能力量表評估兩組干預前及出院6個月后的自我管理行為能力,5個維度共11個條目,評分0~35分,評分與自我管理行為能力呈正比[6-7]。

1.3.3 健康知識水平 采用自行設計糖尿病足健康知識問卷評估兩組干預前及出院6個月后的健康知識水平,共25個條目,評分0~100分,評分與健康知識水平呈正比。

1.3.4 就診延遲意向 采用自行設計就診延遲意向調查問卷評估兩組干預前及出院6個月后的就診延遲意向,該量表共7個條目,評分0~6分,評分與就診延遲意向呈正比。

1.3.5 糖尿病足高危因素評分 依據Gavins DF危險因素加權積分法自行設計糖尿病足高危因素評分量表,評分0~10分,評分與糖尿病足高危因素呈正比。

1.4 統計學處理 采用SPSS 25.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(x±s)表示,組間比較采用t檢驗,組內比較采用配對t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 A組男47例,女33例;年齡39~66歲,平均(62.15±4.39)歲;病程1~18年,平均(9.10±2.26)年;文化程度:初中及以下29例,高中及中專35例,大專及以上16例。B組男47例,女33例;年齡42~72歲,平均(62.73±4.15)歲;病程2~19年,平均(9.14±1.75)年;文化程度:初中及以下26例,高中及中專37例,大專及以上17例。兩組一般資料對比,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

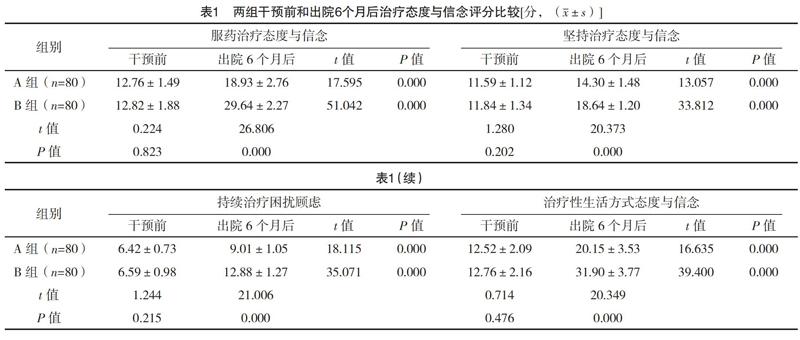

2.2 兩組干預前和出院6個月后治療態度與信念評分比較 兩組干預前治療態度與信念評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);B組出院6個月后治療態度與信念評分均顯著高于A組(P<0.05)。見表1。

2.3 兩組干預前和出院6個月后自我管理能力評分比較 兩組干預前自我管理能力評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);B組出院6個月后自我管理能力評分均顯著高于A組(P<0.05)。見表2。

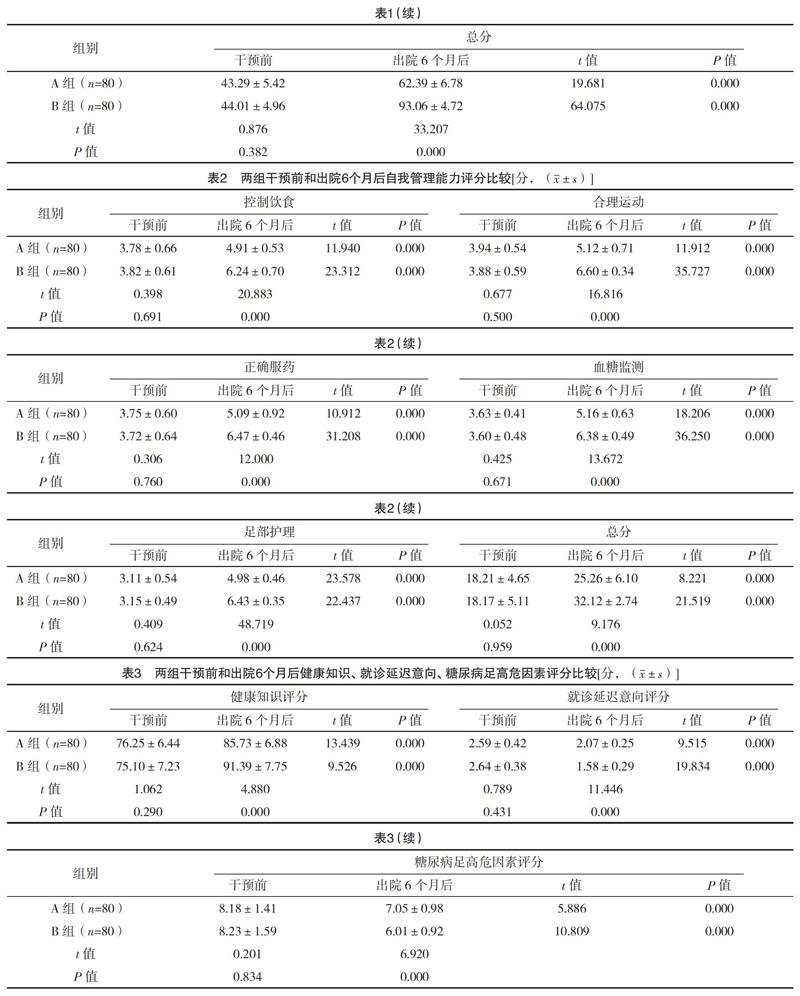

2.4 兩組干預前和出院6個月后健康知識、就診延遲意向、糖尿病足高危因素評分比較 兩組干預前健康知識、就診延遲意向、糖尿病足高危因素評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);B組出院6個月的健康知識評分顯著高于A組,糖尿病足高危因素評分、就診延遲意向評分均顯著低于A組(P<0.05)。見表3。

3 討論

糖尿病高危足是指糖尿病患者足部周圍神經、自主神經及周圍神經嚴重病變,有發生足部潰瘍的風險,但還未破潰的糖尿病足[8-10]。當糖尿病患者出現糖尿病足高危因素時應采用有效的護理措施進行干預,以降低患者發生糖尿病足的風險,避免患者因病情嚴重而致殘[11]。但調查顯示,大部分糖尿病高危足患者普遍存在就診延遲,延誤最佳治療時機,導致患者致殘、致死風險增加,危及患者的生命健康[12-14]。IMB是通過對個體實施信息、動機、行為3個方面的干預,促使患者從健康行為轉變需要信息、知識到需要轉變動機,最終通過行為技巧完成行為轉變。微信是集語音、文字、視頻于一體的通信軟件,通過微信進行健康教育,能夠打破時間、空間的壁壘,讓患者更直觀地獲取信息,且可以反復閱讀,增加患者的知識量[15-16]。

本研究以微信為載體,對糖尿病高危足患者實施基于IMB的健康教育,能夠讓患者在出院后仍然能夠獲取到專業的護理知識,并通過動機干預與行為技巧干預幫助患者樹立健康信念,促使患者形成健康行為。本研究結果顯示,B組出院6個月后治療態度與信念評分均顯著高于A組(P<0.05)。結果提示,基于IMB的微信教育能夠有效改善患者的治療態度與心理,幫助其樹立正確的健康行為[17]。本研究結果顯示,B組出院6個月后自我管理能力評分均顯著高于A組(P<0.05)。結果說明,基于IMB的微信教育能夠有針對性地對患者進行不同程度的動機干預與行為技巧指導,從而增強患者的自我管理意識,提高患者的自我管理能力[18]。本研究結果顯示,B組出院6個月后健康知識評分顯著高于A組,糖尿病足高危因素評分、就診延遲意向評分均顯著低于A組(P<0.05)。說明采用IMB微信教育能夠提高患者的健康知識掌握水平,促使患者形成健康行為,以減少患者的就診延遲情況發生,從而減少患者的糖尿病足高危因素,避免糖尿病足發生[19-20]。

綜上所述,基于信息-動機-行為的微信教育模式干預可有效提高糖尿病高危足患者的健康知識掌握水平,改善治療態度與信念,減輕其就診延遲意向,提高自我管理行為能力,減少糖尿病足高危因素,干預效果良好,值得推廣。

參考文獻

[1]黃玉娟,朱佩玉,穆珍珍.微信互動式健康教育對2型糖尿病高危足患者各項指標的影響[J].中國當代醫藥,2019,26(9):227-231.

[2]武萍.糖尿病知識微信平臺在糖尿病護理延伸服務中的應用價值研究[J].中國當代醫藥,2018,25(2):194-196.

[3]應鳳葉,俞偉萍,代甜.信息-動機-行為模式引導以問題為基礎護理教學管理措施在泌尿外科教學中的應用研究[J].中國藥物與臨床,2019,19(6):998-999.

[4]許麗嫻,郭杏容,樊泳芳,等.基于信息-動機-行為技巧模型的健康教育在糖尿病足患者中的應用[J].齊魯護理雜志,2018,24(5):48-50.

[5]滕艷娟,羅怡欣,楊玉穎.基于信息-動機-行為技巧模型的護理干預對腹膜透析患者容量負荷和透析充分性的影響[J].海南醫學,2019,30(5):666-671.

[6]趙吉山,曹傳友,李太玉,等.信息-動機-行為技巧模型引導癌痛管理措施對基層癌癥患者的管理效果[J].中國腫瘤臨床與康復,2019,26(2):167-169.

[7]高巖,楊瑞玲.信息-動機-行為技巧模型在糖尿病足患者延續護理中的應用研究[J].護理管理雜志,2017,17(8):553-555.

[8]許琍文,張力,熊鶯,等.基于微信平臺的健康教育對改善糖尿病高危足患者就診延遲意向的效果[J].廣西醫學,2018,40(23):2864-2866.

[9]巫秋霞,蘇翠群,劉沛珍.信息-動機-行為技巧模型在腦出血術后病人肢體功能鍛煉中的應用[J].護理研究,2018,32(23):3747-3750.

[10]李洋,賈守梅.信息-動機-行為技巧模式在健康行為促進領域的應用及研究進展[J].護士進修雜志,2018,33(22):2056-2059.

[11]歐陽怡,黃歡.基于信息-動機-行為技巧模型的護理干預對慢性阻塞性肺疾病患者吸入給藥裝置依從性的影響[J].現代中西醫結合雜志,2017,26(20):2265-2268.

[12]熊萍,章玉英,董赟,等.信息-動機-行為技巧模型應用于PICC患者延遲換藥問題的研究[J].當代醫學,2018,24(17):6-8.

[13]李淑民,韋榕颯,廖金蓮,等.信息-動機-行為技巧模型健康教育在鼻咽癌放療患者延續護理中的應用[J].廣西醫學,2018,40(6):719-722.

[14]吳葉,瞿春英.信息-動機-行為技巧模型在精神分裂癥患者父母健康教育中的應用[J].護理學雜志,2019,34(6):92-94.

[15]周建儀,陳景利,李瑩瑩,等.信息-動機-行為技巧模型在腦卒中患者護理中的建立及對神經康復和認知功能的影響[J].廣東醫學,2019,40(7):985-989.

[16]郭珊珊.微信聯合電話隨訪對初診2型糖尿病患者生活質量的影響[J].現代醫用影像學,2019,28(6):1425-1426.

[17]王賀.基于微信公眾平臺的延伸護理服務對新診斷2型糖尿病患者院外自我效能與生活質量的影響[J].護理實踐與研究,2019,16(9):32-33.

[18]杜春香,姜淑萍,陳晗,等.網絡平臺結合微信管理對糖尿病患者希望水平及生活質量的影響[J].中國衛生產業,2019,16(8):165-166.

[19]王新麗,姚麗,覃艷芳,等.基于微信的健康教育對提高冠心病合并糖尿病病人自我管理能力及服藥依從性的效果[J].全科護理,2018,16(33):4197-4199.

[20]許琍文,付阿丹,何婷,等.基于微信公眾號構建糖尿病足高危病人交互隨訪平臺的應用效果[J].中國醫療設備,2017,32(S2):27-28.

(收稿日期:2019-06-03) (本文編輯:程旭然)