漢字雙重性質論綱

李如龍

提 要 漢字作為漢語的語素兼有語言的性質是漢字能夠長期使用、拒不拼音化的內部基因。漢字和漢語經過了千年的磨合,使漢語發生了類型的轉變:產生聲調,單音詞占優勢,放棄形態變化。漢字和漢語的互動決定了漢語發展的路向(雙音化、語法化、連讀音變),漢字的貫穿古今、溝通南北更為漢語和中華文化的統一做出了貢獻。漢字拼音化運動的百年風云以及如何適應社會需求繼續進行必要的改革尚待研究。

1.漢字和漢語研究中的懸案

關于漢字和漢語,從引進現代語言學的理論以來,一直存在著一些懸案,就二者的關系來說,有如下幾點:

漢字是世界上最古老的文字,它的特殊性質究竟是什么?既然表音度不高,表意又很多樣,形體古怪、筆畫繁、字數多,難學難記,為什么能夠沿用數千年?經過百年拼音化的沖擊,雖制定過種種改革方案,也經歷過艱難的試驗研究,最后的結論還是“拼音化不可行”,于1986年停止了“拼音化改革”。支撐漢字的強盛生命力究竟是什么?

漢字不是簡易靈便的表音符號,而是一面作為記錄音節的符號,一面又是集形音義于一體的語素。民國初年,北大還用“文字學”來統括漢語研究和教學,以下再分為“音篇”和“形義篇”,為什么后來又要用第一性和第二性來區分漢語與漢字,把音、義劃歸漢語,只把形體留給漢字?如此把漢語和漢字強行分離,使漢語和漢字的研究分道揚鑣、各行其是,這給漢字和漢語的研究帶來了什么樣的后果?

漢語確有些“單音節”性(就中古以后的漢語看,應該是單音詞為核心,雙音詞為基礎),沒有像西方語言那樣用“形態”來表示語法意義;最基本的詞類(名動形)沒有斷然的界限,虛詞和實詞在口語中常常兼用;語義關系和語用環境都對語法形式有重大的制約作用,字、詞、語、句之間彈性十足,字可以成詞、成句,詞可以淪為語素,也可以離合和緊縮,慣用語可以用為“句套子”。為什么找不到語法的“本位”?漢語這種與眾不同的詞匯語法系統的結構特征,和它使用了表意漢字作為文字形式有沒有關系?用落后的“孤立語”能夠解釋嗎?

漢語歷史悠久,分布地域廣,使用人口多,為什么幾經戰亂和分裂,紛繁復雜的方言并沒有變成不同的語言?盡管書面語和口頭語早已分道揚鑣,古今語言歷經演變,浩瀚的歷史文獻為什么還能世代相傳、維持民族文化的統一?我們如果能夠正確認識漢語和漢字的關系,了解二者的互動和達到的和諧,也就能夠理解漢語的諸多特征和漢字的多種特異功能了。

為什么古老的漢字經過百年的炮轟和清算還能頂得住?漢字拼音化運動的經驗和教訓是什么?今后的應用又有哪些問題需要研究?

2.漢字具有文字和語言的雙重性質

已知的世界上的文字都是從文字圖畫脫胎,而后按照表形—表意—表音的方向演進,這大概沒有什么爭議。漢字的“六書”也是從最初的“象形”發展成“指事、會意”(表意),最后走向“假借”(借音)、“轉注”(半借音半借義)和“形聲”(半表意半表音)。由形及意是從形象的直觀到抽象的思維;由意及音是把意象和音感做對應的理解。漢字和拼音文字的根本區別在于造字法思維的綜合和分析。漢字是形音義的綜合,其實就是文字和語言的綜合,“形”屬于文字,“音義”屬于語言;形音義之中,“形”是筆畫與構件在方塊中的綜合,“音”是聲韻調在音節的框架里的綜合;“義”是言語運用中的初義、引申義、附加義的綜合。拼音文字把音節分析為元音和輔音,用不同的字母表示,又根據實際語音的分析,用字母組成詞語來表示相應的意義。可見,漢語漢字一開始就是綜合的,絕大多數的“字”都有一定的音和義,都是詞或語素,組成詞語和句子之后,字音和字義還要在實際言語中再次進行綜合,調整為詞音和詞義。正是“綜合”,更離不開人的知性活動。早在1826年,德國語言哲學家洪堡特(2011:193-195)就有很精彩的見解:“漢字用單獨的符號表示每個簡單的詞和復合詞的每個組成部分,所以,這種文字完全適合于漢語的語法系統。也就是說,漢語的孤立性質表現在三個方面:概念、詞、字符。”又說:“漢字必定強烈地(至少是頻繁地)促使人們直接感覺到概念之間的關系,同時淡化了語音的印象。……在漢語里詞源卻很自然地具有雙重性質,既跟字符有關,也依賴于詞。……在中國,文字實際上是語言的一部分。”而拼音文字的字母就像漢字的筆畫,本身只是不表意的字符,按照實際讀音組成或多或少的音節才和意義掛上鉤。文字表達語言是跟著語言的結構走的,因為文字只是語言的記錄和隨從,簡明而有序。可見,東西方的文字和語言的不同關系正反映了不同的思維和文化的差異,洪堡特熟知印歐語,他應是西方語言學家對于漢語“旁觀者清”的第一人。

2005年,周有光(2010:149-150)在他年至百歲時發表了《漢字性質和文字類型》,針對討論多年的“漢字的性質”問題,提出了他的文字類型“三相說”。他的結論是:“現代漢字體系,從‘語言段落’看是‘語詞和音節’文字(又稱‘語素文字’);從‘表達方法’來看是‘表意和表音’文字(又稱‘意音文字’);從符號形式來看是‘字符’文字。……多數人認為現代漢字是‘語素文字’。一些人認為現代漢字是‘意音文字’。這兩種說法并非相互矛盾,而是相互補充的。分歧發生在,各自抓住一個方面的特征。前者以‘語言段落’為根據;后者以‘表達方法’為根據;兩個方面的特征是同時并存、彼此說明的。兼顧各個方面,就能得到完整的看法。”乍一看,這好像是在“和稀泥”,其實是提出了一個重要的論斷:漢字具有雙重性質,作為記錄語言的“表達方法”,是意音文字;作為“語言段落”,是語素文字。扣除表音字和聯綿字,作為語素不就是漢語的最小語言單位嗎?確實,只有兼顧這兩個方面,我們才能對漢字的性質有完整的認識。

然而,研究漢字的名家早有把漢字局限于字形研究的提法。唐蘭(1979:6)說:“……文字學本來就是字形學,不應該包括訓詁和聲韻。一個字的音和義雖然和字形有關系,但在本質上,他們是屬于語言的。嚴格說起來,字義是語義的一部分,字音是語音的一部分,語義和語音是應該屬于語言學的。”其實,字音和字義不但是語音、語義的一部分,而且也是漢字的主體,是隨著語言的音義演變的,字典不就是跟著詞典不斷修訂的嗎?漢字正是兼用為語言的符號才和世界上其他的文字區別開來,成為獨特的類型。后來,裘錫圭(2013:10)說:“如果不把文字作為語言的符號的性質,跟文字本身所使用的字符的性質明確區分開來,就會引起邏輯上的混亂。”“只有根據各種文字體系的字符的特點,才能把它們區分為不同的類型。”對此,李運富等(2006)說:“構件的特點當然能反映漢字的屬性,但為什么‘文字作為語言的符號的性質’就不是漢字的屬性呢?為什么‘只有根據各種文字體系的字符的特點,才能把它們區分為不同的類型’呢?似乎很難說通。”應該說,漢字從誕生之日起,就是集形、音、義于一體的,為什么漢字獨有的這種字符不是另一種類型呢?識字就是為了學話、讀書、作文,傳承與播揚文化,這是幾千年的傳統習慣,也是每個漢語人的經驗感悟,就中國人的直感說,字形和字音、字義是不可拆分的,至于作為學術研究,不但形音義要區分,形還要分甲金文、篆隸楷草體,音還得分上古、中古和近現代,義也得分字義、詞義、語法義、語用義,那是另外一回事兒了。

1988年出版的《中國大百科全書·語言文字》卷周祖謨(1988:160)所撰“漢語文字學”條,開宗明義就指出,文字學是“研究漢字的形體和形體與聲音、語義之間的關系的一門學科”。談到“文字學研究的內容”時,又再次強調“應當照顧到形、音、義三方面,因為三者是息息相關的,所以不能全然脫離音義孤立地去研究文字”。不知何故,三十年過去了,周先生的這一觀點還沒有被文字學界普遍接受。

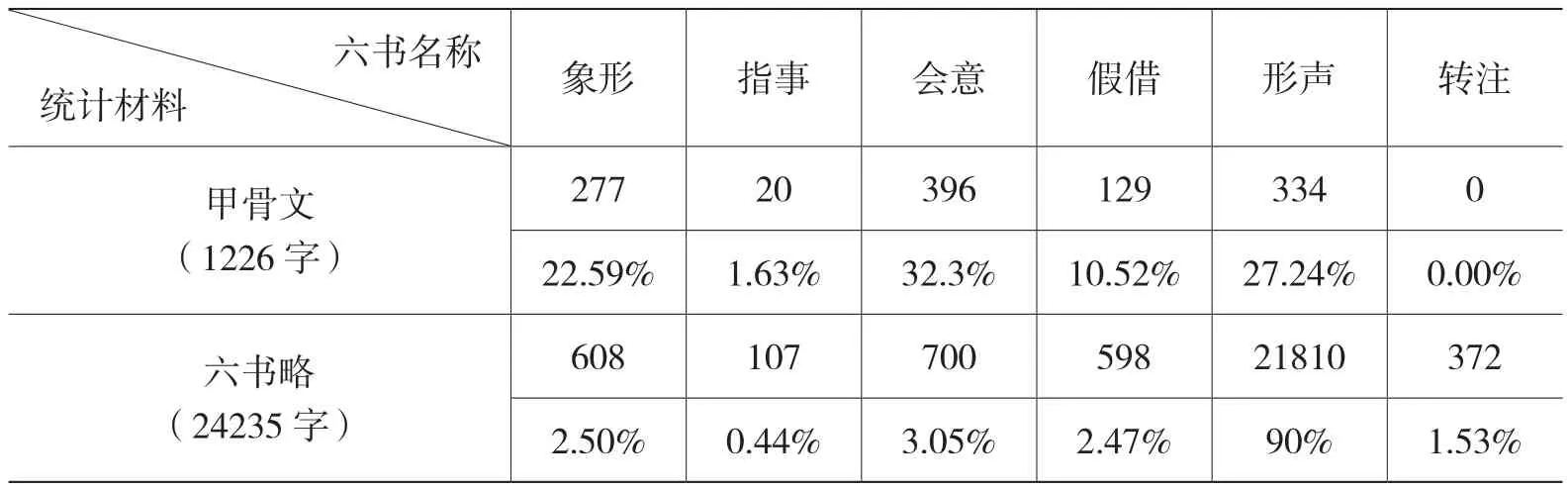

漢字與漢語相結合、兼具語言的性質,是經過長時期磨合和積累的。從字形說,上文所說的由表形到表意又到表音就經歷了千年。據李孝定(2011:68)統計,從甲骨文到按《說文》統計的《六書略》,“六書”數量及占比如表1所示:

表1 甲骨文至《六書略》“六書”數量及占比

可見,這千余年間,表形、表意的漢字(象形、指事和會意)占比從56.52%下降至5.99%,表音的漢字(假借和形聲)占比從37.76%上升至92.47%。(轉注未計,比例也不大)

漢字找到了“形聲”制度,并用它來規整絕大多數的字形,這就意味著它獲得了語言的功能,既能含糊地表示語音,也能記錄思維勞動的成果,聯系上下文并不難理解它所表達的意義,還能超越一定的時空,它就這樣知足止步了。

事實上,認真地分析,作為單字的音義和作為語素的音義,雖然有時也不太好區分,但還是有明顯界限的。單字的“形符”,從結構說,是由筆畫或部件組成的方塊形體;從字體說,有正體、簡體和篆隸楷行草等書寫體;而作為語素,則有另一套俗體、異體、古今字、方言字、錯別字。單字的“聲符”就是聲旁(獨體字大多也就是聲符),作為詞語里的字,則有多音字、異讀字;作為語素的字音,則有正音、方音、俗讀、誤讀、訓讀等。就單字的“義符”說,是部首、形旁和兼表意作用的聲旁;而作為語素的字義則有本義、初始義、引申義、詞匯義、語法義、語用義、修辭義(比喻、比擬、借代等)。以往因為沒有認真地把單字和語素分開,兩種相關而有別的 “形音義”也就一鍋煮、混為一談了,如果要把語言和文字徹底區別開來,這還是一項需要仔細研究的課題;如果把所有的“音義”都歸了語言,漢字不就成了讀不出音、想不起義的空殼兒了嗎?

承認漢字的雙重性是研究漢字和漢語的基本點,從這一點出發,漢語和漢字的研究應該有一番新景象,本文開頭所提出的“懸案”也都能得到合理的解釋。這就是本文所要論證的主題。

3.漢字和漢語的磨合曾引起漢語的類型轉變

語言有幾十萬年的歷史,而最早的文字也只有幾千年歷史,這是可以肯定的。文字學界不同意“漢字有語言性能”的主要是研究古文字的學者。他們的理由之一是漢語和漢字的產生不同步,漢字產生以前的漢語已經無從查考,古文字很少記錄口語,和早期漢語能否切合也難以論證。事實上,一百年來地下發掘了大量古文字,經過細密研究,從甲骨文到“隸變”千年間,漢字造字法的演變是,如上文所述,形符讓位給義符,為了表音,先是“假借”,因為造成同音,又找到形聲之路,便迅速擴展,形聲制度的形成和漢字的定型是同步完成的。漢字之所以能神奇地兼備語言的性質,就是因為經過這千年的磨合。用方塊形體的形聲字記錄上古漢語占大多數的單音詞,兩者是十分合拍的,這就是漢字和漢語的第一次和諧。

裘錫圭(2013:19)說:“有可能古漢字里本來是有念雙音節的字的,但是由于漢語里單音節語素占絕對優勢,絕大多數漢字都念單音節,這種念雙音節的字很早就遭到了淘汰。”最早的甲骨文只是占卜的記錄,當時的口語語料已經失傳了,后來的“不律為筆” “風曰孛覽”,以及《詩經》里大約占四分之一的疊音詞、聯綿詞,都是一個字標注一個音,聯綿詞在秦漢之后逐漸少了,先秦歌謠里的聯綿詞可能是早期多音詞的殘存。這也是得到上古漢語研究證實的結論。

除此之外,數十年來漢藏語的比較研究也取得了多方面的進展。許多結論也證明了從遠古漢語到先秦的上古漢語,確實發生過類型的演變。熟悉印歐語演變過程的高本漢(1931:26-27),在1923年出版的《中國語與中國文》一書中,談到漢語的“單音節”和“無形態”的“最重要特性”后寫道:“……并非亙古至今,都是這樣的。中國語里‘音調’上幾種特點還留下雙音綴語根語詞的遺跡,就是轉成作用的附添語(指形態變化的語綴——引者注)的殘痕……許多散文足以表示當時在人稱代名詞上,具有格位的形式變化。”他的結論是:“早先的學說把中國語分列為‘初等’的語言,以為他還未進到變形的階級,這種學說恰好和真理相反。事實上,中國語正和印度歐洲語言演化的軌跡相同,綜合語上的語尾漸漸亡失了,而直訴于聽受者(或誦讀者)純粹的論理分析力。現代的英語,在這方面,或者是印歐語系中最高等進化的語言;而中國語已經比他更為深進了。”1926年,高本漢(1934:13-17)在奧斯陸的一次演講中又進一步說明:“原始中國語也是富有雙音綴或多音綴的文字,有些學者亦承認中國最古的文字形式中,還有這類的痕跡可尋。……中國文字的剛瘠性,保守性,不容有形式上的變化,遂直接使古代造字者因勢利導,只用一簡單固定的形體,以代替一個完全的意義。”“……在紀元前的時代,中國語的形式與聲音,已經達到極單純的局勢;遂使其文字的結構,具有一種特別的性質,輾轉循環,又影響于后來語言的發展,至深且巨……”這是他在百年前就有的先見之明。

關于漢語的聲調,自段玉裁提出“古無去聲”之后,黃侃倡“古無上聲,唯有平上而已”,王力解釋為“舒促長短”之分,上古漢語聲調“由無到有”逐漸明確。對于四聲的形成,周祖謨(1966:113)指出:“……以四聲區分詞性及詞義,頗似印歐語言中構詞上之形態變化。”邢公畹(1996)在談到原始漢藏語分化于甲骨文出現以前時說:“……藏緬語分化出來的時間較早,而原始漢藏語是無字調的,所以原始藏緬語也無字調。……原始漢臺苗語在將近一千年的行用中,有三種舒聲特定韻尾(包括零特定韻尾)和一種入聲韻尾轉換為平上去入四種字調,所以分離之后的原始漢語、侗臺語、苗瑤語一開始就有相同的四個調類。”

后來,關于上古漢語語音和語法的形態變化,聯系漢藏語及南方方言的比較,又有許多新的發現。美國著名漢學家包擬古(2009:60)說:“有關系的詞組成詞族是上古漢語跟許多藏緬語的特征。詞族中的這些詞之間具有規則的音系關系,包括元音交替、聲調交替。聲母交替,如帶音與不帶音的對立,送氣與不送氣的對立。介音的有無。韻尾變化,如塞韻尾跟同部位鼻韻尾的交替,以及其他等等。形態詞綴——特別是前綴、后綴,但是中綴也有——在許多藏緬語中也是很常見的,而且一定也是原始語的顯著特征之一。……更重要的是形態上的相似性,對于確定語言的親屬關系是強有力的證據。”

鄭張尚芳以許多東南方言上聲字讀為短調為依據,推測上古漢語用緊喉的-?尾,表示小或少(少短淺省簡緊扁邇寡淡)或指親昵(祖考父母子女姊弟嫂舅);又通過中古音的“祭泰夬廢”來自-t、-d尾后來變為-i韻尾,藏文帶-s尾的詞多與漢語的去聲字對應,并引證俞敏“梵漢對音”中-s尾用去聲字對譯,證明了上聲來自-?尾、去聲來自-s尾的假設。鄭張尚芳(2003:218)說:“……古漢語最初大概也跟藏語類似而沒有聲調,后來由于緊喉的作用,伴隨產生了一個高升調,是為上聲,即《元和韻譜》所謂‘上聲厲而舉’……又由于清擦音尾的作用,伴隨產生了一個長降調,所謂‘去聲清而遠’……入聲字則因都是塞音尾,伴隨一個短調,所謂‘入聲直而促’……這一系統約于晉時形成,南北朝時才為文人所認知,依調型排序,被分稱為平、上、去、入四聲。”

法國漢藏語專家沙加爾研究的結論與此相當接近。他認為,上古漢語是“無聲調、不是嚴格的單音節、形態基本上是以前加綴為主兼有中加綴和后加綴的派生法。在上古漢語到中古漢語中間某個時期,不知何故,一系列變化導致漢語偏離了這種模式。加綴法開始凍結……一個趨向嚴格單音節化,聲母及韻尾復輔音豐富的新的形態規則宣告誕生。……音節僅限于帶響音尾或塞音尾,導致聲調的產生”(沙加爾,2004:17)。此外,金理新(2006)關于上古漢語的形態還有更多的研究和分析。應該說,沙加爾說的“單音節化”和聲調的產生要前推到先秦,他說的“不知何故”,則應該是上文所說的,漢字定型并作為漢語的書寫符號、作為語素,造成了漢語的類型變化。

改革開放四十年來,國內外漢語研究者和漢藏語研究者聯手合作,已經取得豐碩成果,漢藏語比較研究的深入發展,一定能為早期漢語的類型變化提供更多的論證。

承認漢語在采用漢字作為書面記錄符號的前后,確實發生過類型轉變,以此來理解漢字何以能獲得雙重性質,就順理成章了。

4.漢語漢字的互制和互動所演繹的漢語史

從“隸變”到現在的兩千年,正是漢字和漢語相結合、相制約和相推動的時期,演繹了一部漢語史。讓我們看看,漢語漢字的互制互動是如何論證已知的漢語發展的歷史過程的。

就語音系統說,為了適應方塊漢字一個形體表示一個音節和一個意義的機制,不但原有的多音節詞(聯綿詞)不能再生,就是帶有復合輔音的語詞也受到限制;然而由于音節數有限、語詞的發展無窮,單音詞的增長很快就受到音節總量的局限。雖然增加了四個調類使音節數增加了不少,但在春秋戰國文化繁榮、語言迅猛發展的形勢之下,還是不能滿足詞匯擴展的需求,于是秦漢之后聲類韻類也大量增長。先秦的聲母,黃侃定為19聲,現代閩語是公認比較接近上古音的,至今都只有“十五音”,加上丟失的全濁聲母,不就是19聲嗎?而到了隋唐的中古漢語,聲母就有“36母”。對于上古韻部數量,各家分歧不多,大體都是29個,可是到了《廣韻》系統的206韻,扣除聲調差異還有50個左右。漢唐之后,雙音詞大量發展,音節的局限不存在了; 近代漢語之后,入聲消失、全濁清化,聲類韻類就又從增走向減了。這就是漢語音類自古至今的“橄欖形”演變。

除了音類的增加,上古音還有大量的包括聲韻調在內的異讀別義。王力先生晚年用四年時間精心分析,搜集了3000個音義皆近、音近義同、義近音同的同源字,編成《同源字典》。這些字,從韻類說有“對轉”(背/負、迎/逆、倫/類、寬/闊),“旁轉”(饑/饉、柔 /弱、回 /還),“通轉”(存 /在、境 /界、強 /健、巖 /岸);從聲類說有各種雙聲(冷/涼、辨/別、趨/走、命/令);從調類說有異調別義(買/賣、陰/蔭、坐/座、奉/俸);從詞性說有異類兼用(魚/漁、臭/嗅、禽/擒、亭/停、甘/柑、平/評)。王力(1982:3,12)指出:“同源字,常常是以某一概念為中心,而以讀音的細微差別(或同音),表示相近或相關的幾個概念。”“同源字的形成,絕大多數是上古時代的事了。”為什么上古之后這種近音派生詞不再時興了?因為漢代之后雙音詞興起了,音節局限和同音字太多的壓力大大緩解了。

到了近代漢語,雙音詞、多音結構大量增加之后,有些字義的相加和詞義有了差異(如東西、大人、笑話我、愛人兒),于是作為多音詞語的語音結構就不宜拿單字音簡單相加。為了適應音步、韻律和節奏的需要,各種輕重音、輕聲、兒化以及變聲、變韻、變調等連讀音變便產生了。這些音變,在不同的方言中進度不一、規律各異,有的剛冒頭,還沒定型,有的尚未發生。這是語言結構促使字音發生的新一輪系統變化。

就詞匯方面說,語言要發展,要適應表達思想、溝通社會生活的需求,就必須不斷擴充詞匯。上古漢語的單音詞顯然不夠用了,同音太多、異讀太多也不便交際,于是上古后期(春秋戰國)就開始出現了聯合式和偏正式的雙音詞,后來又從句法借用了其他造詞法。漢字對漢語的最大貢獻是它的表意功能。原有的單音詞往往是多義項、多詞性的,兩個單音詞(或語素)按照不同的方式進行“語義合成”,就能造出無窮無盡的詞語(生:先生、學生、新生、考生、寄生、終生、回生、來生、人生、畜生、卵生、活生生、研究生,生命、生人、生日、生病、生怕、生吃、生性、生活、生火、生產力、生生不息)。漢唐之后的多音合成的康莊大道,使漢語詞匯形成了“以單音詞為核心、雙音詞為基礎”的系統,加上后來把多音詞語壓縮減為雙音的“縮略法”,又使這個系統富有彈性。現代漢語大約有70%的雙音合成詞,又有大約70%合成詞的詞義就是字義相加或相關,掌握了幾百個常用字,就不難理解大量的合成詞。這種漢語特有的詞語生成方式,有效地彌補了漢字繁難的缺陷。

在語法方面,首先應該指出的是形體孤立、標音不靈的方塊漢字難以標記字音的“屈折”,抑制先前有過的一些形態變化。上古漢語的“異調別義”(“圈破”)就是語音的屈折,即用聲調的變讀來區別不同的詞性,例如非去聲的名詞變讀去聲用作動詞:衣、冠、枕、王、間;非去聲的形容詞變讀去聲用作動詞:勞、遠、近、好、后;非去聲的動詞變讀去聲用作名詞:觀、傳、從、過、騎。直至漢代這種變讀還沒有消失,許多早期的字書還記錄了這類異讀,中古之后就不再能產了。

就構詞法說,先秦漢語已是單音詞占優勢,《詩經》的民歌中還有大約四分之一的聯綿詞,秦漢之后,聯綿詞受到抑制應該與方塊漢字的“孤立”性也有關系。

上古漢語的人稱代詞還保留了一些“格”的差異,如第一人稱“吾”用于主格,“我”用于賓格;“朕、乃、其”等也只用于領格。秦漢之后,變格逐漸消失。

此外,古代漢語語法的發展還有名詞詞尾“子、兒、頭”和動詞詞尾“著、了、過”的形成。用這些虛化成分表示語法意義,都是魏晉以后在言語使用過程中逐漸形成的,字形基本不變,字義虛化、字音弱化,這也是漢字形音義的互動發展,漢字與漢語的相適應。

以上各點可參閱王力(2015)第三章。

綜上所述,漢字定型之后,和漢語一路同行,相互適應,各自不斷改進自己的功能,達到新的和諧。上古漢語結束時,產生了聲調,詞匯中單音詞占了優勢,各種形態變化(異讀別義、人稱代詞分格、部分動賓倒置等)逐漸消失;進入中古漢語后,形成“四聲”的聲調格局,聲韻系統復雜化,形成單音詞為核心、雙音合成詞為基礎的詞匯系統和雙音節音步;近代漢語時期口頭語和書面的文言擴大差異,“子兒頭、著了過”等表示語法意義的后綴逐漸成熟,后期又產生了多音詞語的連讀音變。可見,仔細考察漢語和漢字的互動和諧,就不難看出漢語發展的歷史分期。

5.漢字獨具的特異社會功能

在中國,由于漢字兼備了語言的性質,自身的形音義又是獨具一格的:字形雖然特殊,“隸變”后卻長期穩定,且不斷有藝術的加工和創造;字音雖不能準確標記實際口音,卻因長期使用獲得了古今南北相對應的“音類”;字義不但可與字形和字音相聯系,做到望文生義和聽音知義,而且也可適應生活和認知的需求不斷擴展或收縮。正是這些特性,使它發揮了其他語言文字所不具備的以下多種社會功能。

(1)漢字的字音雖無法準確標示一時一地之音,但由于長期的使用卻獲得了超時空的能力。識字的人按字典所定的音去讀,不識字的人按本地語言傳承的音去說,古今的語音、通語和方言的語音在演變中總是存在一定的客觀對應,這就是未經“約定”卻是“俗成”的“音類”。認得了字形、了解了字義,不論讀音各異,都能有共同的理解。長期的實踐使漢語人都獲得折合音類對應的能力,這就是漢字能夠超時空通行的原因。高本漢(1931:45-46,50)說:“中國地方有許多種各異的方言俗語,可是全部人民有了一種書本上的言語,以舊式的文體當作書寫上的世界語……不但可以不顧方言上一切的紛歧,彼此仍能互相交接……而且可以和已往的古人親密的交接,這種情形在西洋人士是很難辦到的。……中國人對于本國古代的文化,具有極端的敬愛和認識,大都就是由于中國文言的特異性質所致。” “中國所以能保存政治上的統一,大部分也不得不歸功于這種文言的統一勢力。”唐蘭(1979:5,12)說:“中國人把文字統一了古今的殊語,也統一了東南西北無數的分歧的語言。”“它能代表古今南北無數的語言,這是拼音文字所做不到的。”可見,正是漢字的“表音不力、表意高超”的優劣互補,使它能夠時傳古今,地通南北。用漢字記錄的漢語文獻,從甲骨文到現代漢語,都能得到考釋。雖然浩瀚無邊,卻永具活力。中國能夠成為文獻大國,成為統一的文化古國,漢字的雙重性質及其與漢語的互動發展功不可沒。

(2)漢字雖然表音不力,卻有特強的表意能力。字義的分解,不論是同義、近義、反義,還是引申、虛化,都有廣闊空間,不識字的人可以用口語造詞,識字的人則可以用字義組合造出書面語詞。例如“長”,長短、長蟲、長工、長期、長壽、長久、長遠、長年累月、取長補短、家長里短、說長道短、長話短說、天長地久、細水長流、揚長避短,細長、專長、特長、狹長、延長、日久天長、一技之長,可能是平民大眾口語造的;長卷、長編、長途、長度、長策、長辭、長治久安、揚長而去、萬古長青、氣貫長虹、來日方長、源遠流長、發短心長,應該是文人學士書面造的。就像黃河和長江,書面語詞和口語詞匯各自滾滾向前,也各具情味,雅俗共賞,久而久之還能相互交流,彼此都得到充實;不僅如此,古代的言詞還可以提煉為成語,做典故引用,也可以翻新、變用。這就使得詞匯系統不斷擴充,得到多樣化的發展,為漢語全方位的應用、多姿多彩的表達提供廣闊的空間。

(3)漢字的形體雖然延續兩千多年沒有重大變化,卻有歷代的書家陸續創造了多樣的藝術手法,形成了獨特的漢字書法藝術。而且,表意的漢字,寫意的中國畫,按照漢語特有的音律和中國情境創作的詩歌,“詩書畫”融為一體,共同締造了數千年的中國式的藝術長廊。對此,高本漢(1931:84-85)也有很到位的說法:“中國文字是真正的一種中國精神創造力的產品……中國文字有了豐富悅目的形式,使人能發生無窮的想像……中國人在書法上能巧運其筆……書和畫有密切的關系,所以中國的藝術家常為書法家而兼繪畫家,在他們的畫作上,喜歡插入……古詩上短的節句……因之文學和書法又發生了密切的關系。這又是西洋人所不能理會的。”

6.漢字改革百年風云應有個歷史總結

現在來討論本文開頭提出的另一個問題。

在中華民族災難最為深重的時候,一批先知先覺的知識分子,為了“國之富強”,提倡“切音為字”“字話一律”“字畫簡易”(盧戇章,1956:3)。這就是晚清的“切音字運動”。之后,民國初年成立了讀音統一會,公布了注音符號。五四運動中知識分子倡導“文學革命”的同時提出“漢字革命”的口號:“漢字不革命,則教育決不能普及,國語決不能統一,國語的文學決不能充分的發展,全世界的人們公有的新道理、新學問、新知識決不能很便利、很自由的用國語寫出。”(錢玄同,1922)不久,學者們先后研究制定了“國語羅馬字”和“拉丁化新文字”,在艱難困苦的抗戰歲月中,各地紛紛成立新文字協會,上海的難民營和延安的夜校,都在教新文字,唱國語抗敵歌曲。幾年之間,群眾運動轟轟烈烈,學者研究認認真真。中華人民共和國成立后就設立了“中國文字改革協會(委員會)”,開展簡化漢字、推廣普通話和制定推行漢語拼音三項工程,十幾年間就取得豐碩成果。80年代,普通話已經大大普及,簡化字深入人心,漢語拼音方案被聯合國認定為拼寫漢語的規范在全世界通行。到了1986年,全國語言文字工作會議宣布停止漢字拼音化改革。至此,漢字改革畫下句號,百年風云塵埃落定。

從那時到現在,又過去三十多年了,現代化建設的新課題一個個接踵而至,信息革命、網絡化的浪潮滾滾向前,社會的轉型一直沒有止息。作為牽連全社會的語言文字生活也出現了許多新問題,有了種種不同的想法和做法。有關漢字和漢語的語文現代化建設,就有許多問題亟待回答。以下試談幾點想法向方家請教。

第一,為什么古老的漢字能夠長盛不衰,頂住世界的拼音潮流,保住自己的青春?

百年的“文改”之所以不能實現,其原因不是社會制度、思想認識和經濟能力這些外因,而是在于漢字的結構和功能的內因。它不單是文字符號(形體),還是音義組成的漢語的結構因子——語素。這種“一身二任”的雙重性質,使它具備了溝通古今漢語和南北方言的魔力,可以立于不敗之地。哪怕是不太常用的書面語,使用未多的新詞語、省略語,只要用漢字寫下來,就可以“望文生義”,使古今南北的人都能夠共同理解;如果改成拼音,用慣了的古語“三人行必有我師”“海內存知己,天涯若比鄰”,成語“刻舟求劍”“守株待兔”之類,可能今人還能聽懂;如果是不太常用的,哪怕只是雙音的書面語,如魯迅《阿長與山海經》中的“驚異、詰問、懼憚、疏懶、震悚、粗拙、渴慕、惶急”,或是朱自清《匆匆》中的“挪移、凝然、遮挽、蒸融、游絲”,即使是用漢字寫的,幾十年后恐怕也并不好懂,若改成拼音,雖然拼讀不難,卻無法聽懂。即使是報章時文,像“給力、首戰、獲刑、助攻、狂飲、暴跌、售武、課綱、猛增”等,不論是漢字還是拼音,都得多讀幾遍上下文才能理解。至于大量的文言詞、古語詞、方言詞、成語典故,乃至口語罕用的書面語,拼音化之后恐怕都得被淘汰,此外,同音詞勢必大大精簡,縮略語、新詞語也很難存活,作家別出心裁的修飾手段也會受到很大的限制。論說文、應用文里那些無法一口氣讀完的長句,還不知道怎么處理!把漢字改成拼音,確實不是換一件外衣,于語言無損;也不是刮一點孔毛、稍換個模樣,而是要傷皮肉、動筋骨的。

關于漢字為什么不宜改成拼音,周有光(1992:120)有過最簡潔的說法:“漢字適合漢語,所以3000年只有書體的外形變化,沒有結構的性質變化。”對此,高本漢(1931:50)在1923年也有發人深思的說法:“中國人果真不愿廢棄這種特別的文字,以采用西洋的字母,那決不是由于笨拙頑固的保守主義所致。中國的文字和中國的語言情形,非常適合,所以他是必不可少的;中國人一旦把這種文字廢棄了,就是把中國文化實行的基礎降伏于他人了。”

然而時至今日,還有人在繼續提倡漢字拼音化改革的研究,可見這還是一個需要討論解決的問題。

第二,現存的漢字還有必要進行改革嗎?

世界上的任何事物都是優缺點并存的,任何工具在使用過程中都得根據實際需要不斷加以改革,這也是普遍規律。漢字雖有長壽基因,自身固有的缺陷卻也依然存在并繼續在妨礙應用,這是不能不正視的客觀事實。

漢字最大的缺陷是什么?一是表音度差,二是字數太多。漢字走的是表意的路,要提高表音度就得更改整個形體系統,這是無法辦到的;字數太多可以留用高頻字、淘汰罕用字。其實,這兩點早就由日本人相當成功地解決了。他們確認“當用漢字”,加注“假名”都是聰明的辦法。晚年的周有光(2010:170)說:“現代通用漢字有7000個,其中半數3500個是常用字。按照‘漢字效用遞減率’,最高頻1000字的覆蓋率是90%,以后每增加1400字提高覆蓋率十分之一。利用常用字,淘汰罕用字,符合漢字規律。與其學多不能用,不如學少而能用。”當然,這兩點說是容易,做就難了。“猞猁、茱萸”是動植物名詞專用的低頻字,如果要淘汰,必用時怎么替代?同音替代,拼音替代?電視節目里有“漢字書寫大會”,還在表彰小學生認記生僻字呢。至于夾用拼音,經過一番爭議,“字母詞”終于獲得了現代漢語詞典的準入證了,如今應該有十億人學過漢語拼音,全國范圍內推廣普通話也有了長足的進步,電腦的拼音輸入早已打倒“五筆字型”而得到普及,應該說,擴大拼音的應用已經有了社會基礎,還有哪些語詞可以分期分批地替代漢字夾用于文本?首先可能的是,僅有表音作用的外國人地名、外來詞、擬聲詞、感嘆詞、語氣詞、助詞和無意義的“音綴”,如果給這些成分也發了準入證,可能是滿紙拉丁字母,甚至比日文里夾用假名還多。這樣做,洋人可能歡迎,國人就未必了。這都得立項研究,經過試驗,逐步推行。此外還有些不太合理的簡化字、同音替代字,要不要適當調整?擴大漢語拼音的應用也有許多事可做,這都是需要探討的系統工程。

第三,在語言教育中怎樣更好地發揮漢字的作用?

在母語教育中,電腦普及后,少年兒童“提筆忘字”的現象已經普遍顯現出來,如何用有效的方法切實解決這個問題,怕是比穿著長褂子、帶著瓜皮小帽、扎上腰帶,學跪拜、背三字經(所謂承繼國學傳統)更加重要。顯然,濫用兒童的記憶力,要求小學生認寫太多漢字是不宜的,但是對覆蓋率90%的1000個常用字卻不能放松要求。要讓初學者過硬地掌握常用字,也是個系列工程。教材要分階段合理地出現生字,恰當地選取和注解義項,在課文中有足夠的復現率。有關漢字的各種統計數據和資料,研究者都已經給備齊了,就是落實不到編教材和教學過程中去。這不是一件怪事嗎?在二語教育的教材和教學中,問題就更加嚴重了。覆蓋率90%和99%的常用字是1000個和2400個,常用詞則是13000個和18000個,用語料庫語言學的方法,把常用字和常用詞的義項及其種種屬性都整理出來,嚴格按照字頻、詞頻和字詞的義項頻度編好入門教材,應該是可以辦到的。可是時下的對外漢語教材凈是按照從國外引進的新理論,用“情景、功能、結構”的理念來編寫課文和練習冊,又是游覽“頤和園”“祈年殿”,又是“把字句”的幾種用法,難字多、復現少,課文枯燥乏味。難怪在華學生寧可上街去聽相聲、學口語,送到外國孔子學院的教材總是被堆放在墻角。

語言文字是開啟代代新人智力的鑰匙,是協調社會生活的潤滑劑,是溝通不同文化的橋梁。中國人要獲取智慧,謀求社會發展,走向世界,就應該對漢語漢字的教育有足夠的關注。