基于GIS的重慶市酸雨時空分布及變化特征研究

劉燦 李禮

摘要:利用重慶市46個酸雨監測站2011~2016年的酸雨監測數據,基于地理信息系統(GIS)技術,對重慶市2011~2016年的酸雨時空分布及變化特征進行了研究,旨在為環境管理和決策提供技術支持和科學依據。結果表明:重慶市酸雨區主要分布在西部、主城區、中部地區,非酸雨區主要分布在東北部和東南部;降水平均pH低值中心位于大足區、涪陵區,降水平均pH高值中心位于城口縣、石柱縣、武隆區、秀山縣;2011~2016年間,重慶市大部分地區酸雨強度明顯減弱,酸雨頻率明顯下降,可見重慶市酸雨污染明顯改善。

關鍵詞:重慶;酸雨區;時空分布;GIS

中圖分類號:X517

文獻標識碼:A

文章編號:1674-9944( 2019) 24-0110-05

1 引言

人類社會的迅速發展,導致大氣中的污染物含量急劇上升,改變大氣的理化性質,影響了大氣降水的酸堿度。酸雨是指pH值小于5.6的雨、雪、雹等形式的大氣降水[1]。其對生態環境具有極大的危害性,能污染水體、腐蝕金屬和建筑、危害植被等,嚴重破壞生態平衡[2]。

東亞是世界三大酸雨區之一,其中中國酸雨區降水酸度最強、面積最大,已形成華東、華中、華南和西南四大酸雨區。重慶尤為嚴重,已成為西南地區的酸雨中心地帶[3]。目前基于GIS技術開展的酸雨時空分布特征研究較多,趙艷霞研究了中國2005年的酸雨時空分布特征;王苗對湖北省2007~2014年的酸雨變化時空特征進行了分析;牟永銘基于GIS技術開展了浙江省酸雨區分布研究;唐信英分析了整個西南地區的酸雨時空分布特征;巴金基于降水監測數據分析了重慶市1997~2006年的酸雨時空分布和季節變化規律。本文利用重慶市生態環境監測的46個酸雨站點數據,探求重慶市的酸雨時空分布及變化趨勢,以期為環境管理和決策提供技術支持和科學依據。

2 數據資料與技術方法

2.1 數據資料

本文的數據資料以重慶市46個酸雨站點2011~2016年降水數據為基礎進行統計分析。年降水平均pH值為2011~2016年所有站點降水平均值;依照重慶的氣候特點劃分,春、夏、秋、冬四季降水平均pH值為所有站點3~5月份、6~8月份、9~11月份、12~次年1月份的數據計算得出;月降水pH值數據通過計算當月所有降水的pH數據計算獲得。

2.2 平均pH值、酸雨頻率

平均pH值的計算采用氫離子(H+)濃度一降水量加權法.即將每次降水的pH值換算成氫離子濃度,乘以相應的降水量求其平均,具體計算公式如下:

式(1)~(3)中:Ci( H+)為氫離子摩爾濃度,單位為mol/L; Vt為每次降雨量,單位為mm。酸雨頻率是一年(月)出現酸性降水樣品次數除以該年(月)降水樣品總次數的百分率[4]。

2.3GIS分析方法

地理信息技術是一種常用的空間數據分析技術,它具有強大的空間分析功能,能根據現有的酸雨資料和數據,按照酸雨分布機理,建立空間數值模擬模型計算出各地酸雨的分布情況,對空間信息數據進行圖形化輸出,形象直觀,為科學準確地確定酸雨分布范圍提供依據[5]。

在目前常用的GIS空間分析插值方法中[6-9],反距離權重插值法(IDW)是一種以數據點與網格點的距離R的平方倒數(1/R2)作為權值插值方法,其應用簡便,插值數據精度較高,是一種廣泛采用的插值方法,本文基于IDW法對降水平均pH值進行模擬來研究重慶市的酸雨時空分布及變化特征。

3 重慶市酸雨時空分布特征

3.1 重慶市酸雨強度時間分布特征

由重慶市2011~2016年月、季平均降水pH值圖(圖1),可以看出,重慶市降水的pH值較低,酸雨程度較為嚴重。從月份上看,降水平均pH值在4.50~5. 10之間,2月份最低,酸雨強度最強,8月份最高,酸雨強度最弱;從季節上看,四季降水平均pH值在4.63~5.07之間,pH值由高到低依次為夏季、春季、秋季、冬季,與月平均pH值年內變化規律一致。年內降水平均pH值變化主要分為兩個階段,3~8月份為pH上升階段,9月份至次年2月份為pH下降階段,即春季~夏季pH值升高,秋季一冬季pH值下降。

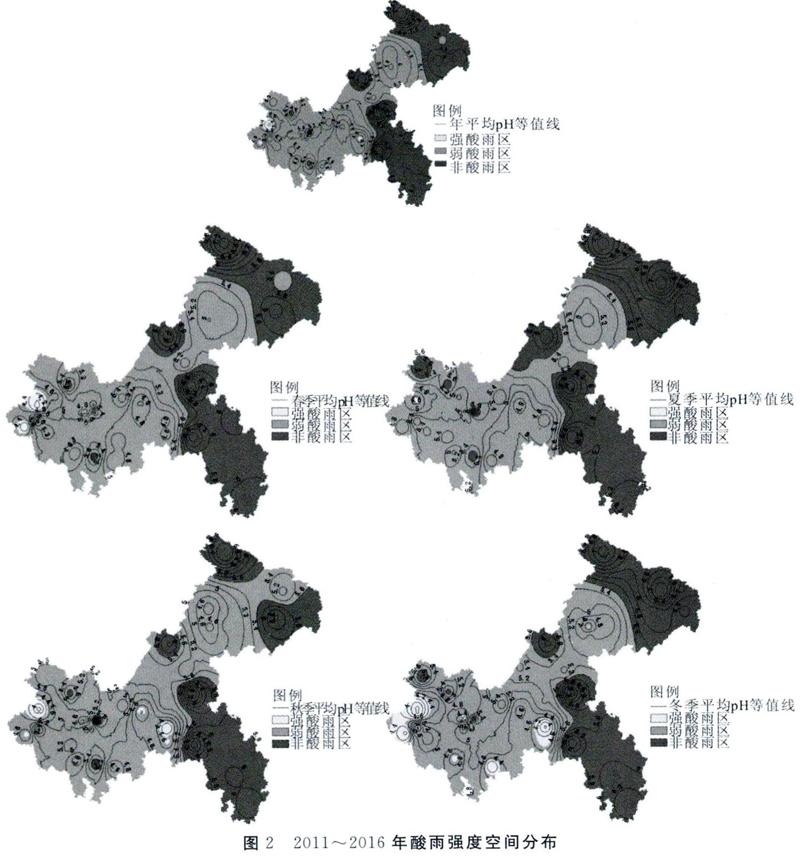

3.2 重慶市酸雨強度空間分布特征

重慶市年內降水pH值差異較大,市內各區域降水pH值差異也較明顯。由重慶市2011~2016年降水平均pH值及酸雨強度空間分布圖(圖2)可知重慶市酸雨分布面積較廣。渝西、主城區、西南部、東北部南部地區等為弱酸雨分布區[1O];西部的大足區、西南部的涪陵區為主要的強酸雨分布區,并形成了兩個pH低值中心;萬州區、云陽縣、開州區交界地區pH值也較低;非酸雨區主要分布在渝東南大部和渝東北北部地區,城口縣、石柱縣、武隆縣、秀山縣為降水pH值高值中心。

從季節上看,四季降水平均pH的空間分布規律與年降水平均pH值的空間分布規律基本一致,略有差異。

春季,酸雨低值中心位于大足區,涪陵區的酸雨低值中心消失,大足區的強酸雨區面積有所擴大,其他分布情況與年降水平均pH值的空間分布規律基本一致。

夏季,只有一個酸雨低值中心,位于大足區,分布面積極少,低值中心不明顯,潼南區形成一個非酸雨區,開州區的非酸雨區面積有所增加。

秋季,大足區、武隆區、涪陵區分別形成酸雨低值中心,巫溪縣、城口縣、巫山縣三個區縣的部分區域形成弱酸雨區。

冬季,大足區、武隆區、萬盛區分別形成酸雨低值中心,其他分布情況與年降水平均pH值的空間分布規律基本一致。

3.3 重慶市酸雨頻率時間分布特征

由重慶市2011~2016年年內月、季酸雨頻率圖(圖3)可以看出,重慶市酸雨頻率較高。從月份上看,酸雨頻率在32. 05%~63. 46%之間,2月份酸雨頻率最高,8月份酸雨頻率最低;從季節上看,四季酸雨頻率在36. 39%~43.04%之間,酸雨頻率由高到低依次為冬季、秋季、春季、夏季,與月酸雨頻率年內變化規律一致。年內酸雨頻率的變化主要分為兩個階段,3~8月份為酸雨頻率下降階段,9月份至次年2月份為酸雨頻率上升階段,即春季一夏季酸雨頻率下降,秋季一冬季酸雨頻率下降。

3.4 重慶市酸雨頻率空間分布特征

酸雨頻率是反映酸雨強度的一個重要指標,重慶市年、季酸雨頻率與酸雨強度的空間分布規律基本一致,即降水酸度強的區域,酸雨頻率較高,降水酸度弱的區域,酸雨頻率較低,見圖4。

4 重慶市酸雨變化時空分布特征

4.1 重慶市酸雨強度變化時間分布特征

由重慶市2011~2016年、季降水平均pH值圖(圖5)可知,2011- 2016年重慶市年降水平均pH值呈現明顯的上升趨勢,四季降水平均pH值也呈上升趨勢,各季變化趨勢略有差異,這表明重慶市酸雨強度有所下降。

4.2 重慶市酸雨強度變化空間分布特征

重慶市2011~2016年酸雨強度變化量在-1.35~2. 32之間,全市絕大部分地區酸雨強度有不同程度的減弱,極小部分區域酸雨強度有一定程度的增強,酸雨強度減弱最明顯的為開州區,酸雨強度增強最明顯的為永川區。酸雨強度減弱較明顯的區域為西部的榮昌區、大足區、銅梁區,主城的北碚區、沙坪壩區、渝北區、江北區、巴南,中部涪陵區、長壽區、墊江區、豐都縣,西南部的武隆區,渝東北的忠縣、萬州區、開州區及巫溪縣;酸雨強度增強的區域主要分布在永川區、綦江區、奉節縣、巫山縣,少部分區域分布在九龍坡區和大渡口區(圖6)。

4.3 重慶市酸雨頻率變化的時間分布特征

重慶市2011~2016年酸雨頻率在23. 15%~54.97%之間,2011年酸雨頻率最高,2016年酸雨頻率最低,酸雨頻率年均減少7%,酸雨頻率的變化趨勢可分為三個階段,第一階段為2011~2014年,酸雨頻率減少較為平緩;第二階段為2014~2015年,酸雨頻率明顯降低;第三階段為2015~2016年,酸雨頻率降低不明顯。從季節上看,重慶市酸雨頻率逐年降低,整體變化趨勢與年際變化趨勢一致,各季節間的變化趨勢略有差異,2016年各季節的酸雨頻率均較低(圖7)。

4.4 重慶市酸雨頻率變化的空間分布特征

重慶市2011~2016年酸雨頻率變化量在-97%~45%之間,全市絕大部分地區酸雨頻率有不同程度的下降,極小部分區域酸雨頻率有一定程度的上升,酸雨頻率下降最明顯的為豐度區縣,酸雨頻率上升最明顯的為永川區。酸雨頻率下降較明顯的區域為西部的銅梁區、大足區,主城的北碚區、沙坪壩區,中部長壽區、豐都縣、涪陵區,西南部的萬盛區,渝東北的開州區、忠縣、萬州區及云陽縣;酸雨強度增強的區域主要分布在永川區、綦江區,少部分區域分布在九龍坡區和江津區(圖8)。

5 結論與討論

5.1 結論

(1)酸雨強度時間分布及變化特征。2011~2016年年內降水平均pH值在4.50~5.10之間,2月份最低,8月份最高;從季節上看,四季降水平均pH值在4. 63~5. 07之間,四季降水平均pH值由低到高依次為冬季、秋季、春季、夏季;2011~2016年重慶市年降水平均pH值呈現明顯的上升趨勢,年降水平均pH值由4. 55上升至5.43,酸雨強度明顯減弱。

(2)酸雨強度空間分布及變化特征。渝西、主城區、西南部、東北部南部地區等為弱酸雨分布區;大足區、涪陵區為主要的強酸雨分布區,并形成了兩個pH低值中心,萬州區、云陽縣、開州區交界地區pH值也較低;非酸雨區主要分布在渝東南大部和渝東北北部地區,城口縣、石柱縣、武隆縣、秀山縣為降水平均pH值的高值中心;2011~2016年重慶市降水平均pH值的變化量在-1. 35~2. 32之間,絕大部分地區降水平均pH上升,極小部分區域降水平均pH值上下降,降水平均pH值上升最明顯的為開州區,降水平均pH值下降最明顯的為永川區。

(3)酸雨頻率時間分布及變化特征。2011~2016年酸雨頻率在54. 97%~23. 15%之間,2011年酸雨頻率最高,2016年酸雨頻率最低。2011~2016年重慶市酸雨頻率變化量在- 97%~45%之間,其中2011~2015年酸雨頻率明顯下降,2015~2016年酸雨頻率變化不明顯。

(4)酸雨頻率空間分布及變化特征。全市絕大部分地區酸雨頻率有不同程度的下降,極小部分區域酸雨頻率有一定程度的上升,酸雨頻率下降最明顯的為豐度區縣,酸雨頻率上升最明顯的為永川區。

5.2 討論

本文利用46個站點的降水pH值監測數據,對重慶市2011~2016年的酸雨分布、變化特征進行了分析,較好的揭示了近年來重慶市酸雨的分布情況及變化規律,但是未對酸雨中的離子組分變化進行分析與研究,無法揭示重慶市酸雨中離子組分的變化情況,難以分析出重慶市酸雨變化的成因,因此,在后續的研究中將開展酸雨離子組分的變化分析,以期能為環境管理決策提供科學技術支撐。

參考文獻:

[1]GB/T 19117 - 2003酸雨觀測規范[S].

[2]秦鵬,杜堯東,劉錦鑾,等.廣東省酸雨分布特征及其影響因素[J].熱帶氣象學報,2006,22(3):297~300.

[3]Fujishim A, Honda K.Elect ro chemical Photolysisof Wat erataSemicon doctor Elect rode [J]. Nature, 1972, 238( 5358): 37-38.

[4]董蕙青,黃海洪,高安寧,等.南寧市酸雨頻率特征分布[J].氣象科技,2003,31(2):101-104.

[5]朱求安,江洪,宋曉東.基于空間插值方法的中國南方酸雨時空分布格局模擬及分析[J].環境科學研究,2009,22( 11):1237-1244.

[6]馬軒龍,李春娥,陳全功.基于GIS的氣象要素空間插值方法研究[J].草業科學,2008·25 (11):13~18.

[7]李軍龍,張劍,張從,等.氣象要素空間插值方法的比較分析[J].草業科學,2006,23(8):6-11.

[8]范銀貴,空間插值方法在繪制降水量等值線中的應用[J].水利水電科技進展,2002 ,22(3):48-50.

[9]李娜.基于GIS的酸沉降對農作物損害的經濟損益分析研究[D].長春:吉林大學,2009.

[10]中國氣象局,酸雨觀測業務規范[M].北京:氣象出版社,2005.

收稿日期:2019-11-19

作者簡介:劉燦(1987-).男,碩士,工程師,主要從事生態環境遙感與地理信息技術方面的研究工作。

通訊作者:李禮(1983-).男,博士,正高級工程師,主要從事生態環境質量監測技術研究工作。