CT引導肝內消融術治療肝癌并發(fā)膽結石患者臨床效果觀察

李小花 劉剛 卓改 陳宇 馮昭 何慧

晚期肝癌患者常伴發(fā)肝性腦病、肝腎功能衰竭等,威脅患者生命[1]。現(xiàn)階段對肝癌的首選治療手段為手術治療,但多數(shù)患者在發(fā)現(xiàn)腫瘤時已不適于外科切除[2]。同時由于外科切除術后患者膽囊血流不足、膽囊排空障礙等原因,合并膽結石肝癌患者術后常會出現(xiàn)病情加重現(xiàn)象,影響患者預后[3]。CT引導下的肝內消融術是近些年新興肝癌治療手段,具有更高的安全性和適用性。本文作者通過研究發(fā)現(xiàn),CT引導肝內消融術在治療肝癌合并膽結石患者中具有較好的治療效果,同時術后患者恢復較快、并發(fā)癥發(fā)生率低。現(xiàn)報道如下。

對象與方法

一、一般資料

選取2014年1月至2017年1月于我院進行治療的64肝癌并發(fā)膽結石患者為研究對象,按照隨機數(shù)字表法將其均分為實驗組和對照組,每組各32例患者。對照組患者中男性18例,女性14例,年齡36~59歲,平均年齡(41.59±5.12)歲,原發(fā)性肝癌20例,繼發(fā)性肝癌12例。實驗組患者中男性17例,女性15例,年齡35~56歲,平均年齡(42.01±4.96)歲,原發(fā)性肝癌19例,繼發(fā)性肝癌13例。兩組患者具有可比性。

納入標準:(1)所有患者均經病例診斷確診為肝癌,且并發(fā)膽結石;(2)年齡位于35~65歲之間;(3)意識清晰能夠配合進行調研;(4)對本次調研過程、方法、原理清楚明白并簽署知情同意書。

排除標準:(1)合并精神疾患者;(2)合并器質性障礙如冠心病、高血壓等;(3)合并精神疾患者;(4)合并手術麻醉異常者;(5)合并急慢性感染者;(6)原發(fā)性凝血功能障礙者;(7)微波消融術禁忌者。

二、方法

兩組患者入院后均采取相同的護理措施,術前12 h禁食、6 h禁水,推入手術室后囑患者平躺5 min,建立靜脈通路,行全身麻醉。對照組患者實施常規(guī)切除術,在術前充分評估的基礎上進行切口,而后根據(jù)患者的病變部位游離肝周圍的韌帶,充分切除病變部位,縫合斷面,以大網(wǎng)膜覆蓋,留置引流管,術后常規(guī)抗菌治療;實驗組患者實施CT引導下的肝內消融術。具體方式如下:選擇南京億高微波系統(tǒng)工程有限公司生產的ECO-100AI8型一次性消融針實施手術,患者取平臥位,常規(guī)麻醉,使用美國CE公司生產的Discovery HD750 RT型CT掃描儀對患者病變部位進行監(jiān)測,選擇最佳進針點,計算角度與深度,避開重要臟器及血管豐富地區(qū),將射頻消融系統(tǒng)功率設置為50~58 W,根據(jù)瘤體的大小調整消融時間,對>2 cm的瘤體進行多次多點消融,2 cm以下的則可直接一次消融,術后常規(guī)抗菌治療。

三、觀察指標及評測標準

①治療有效率:對兩組術后12個月的治療效果進行評估,臨床效果按照Recist1.1版標準進行區(qū)分,具體分為如下幾種,臨床完全緩解:病灶完全消失;部分緩解:病灶長徑總和縮小≥30%;疾病穩(wěn)定:病灶長徑總和縮小<30或增大<20%;疾病進展:腫瘤體積增大≥20%或出現(xiàn)轉移病灶,治療有效率=(完全緩解+部分緩解)/總例數(shù)×100%。②手術指標:對兩組患者手術指標諸如手術時間、術中出血量、住院時間進行統(tǒng)計,并做對比分析。③血清因子水平:兩組患者均于治療前及治療后采集空腹靜脈血5 mL,使用離心機進行離心后,留取上層清液,使用酶聯(lián)免疫吸附法(ELISA)對兩組患者AFP及CEA水平進行測量對比。④并發(fā)癥發(fā)生率:對兩組患者術后并發(fā)癥如感染、氣胸、消化道出血、黃疸加重等的發(fā)生率進行統(tǒng)計對比。

四、統(tǒng)計學方法

結果

一、治療有效率

經隨訪評估,實驗組患者術后出現(xiàn)完全緩解者 1例(3.13%),部分緩解者7例(21.88%),疾病穩(wěn)定者15例(46.88%),疾病進展者9例(28.13%),治療有效率為25.00%(8/32);對照組患者術后出現(xiàn)完全緩解者 1例(3.13%),部分緩解者3例(9.38%),疾病穩(wěn)定者22例(68.75%),疾病進展者6例(18.75%),治療有效率為12.50%(4/32);實驗組患者術后治療有效率高于對照組,對比差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

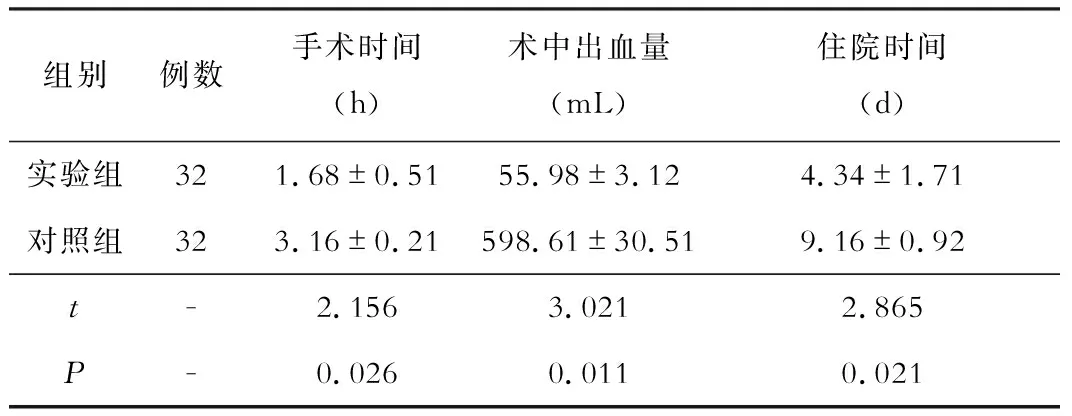

二、手術指標

經評估對比,實驗組患者手術時間、術中出血量、住院時間均短于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

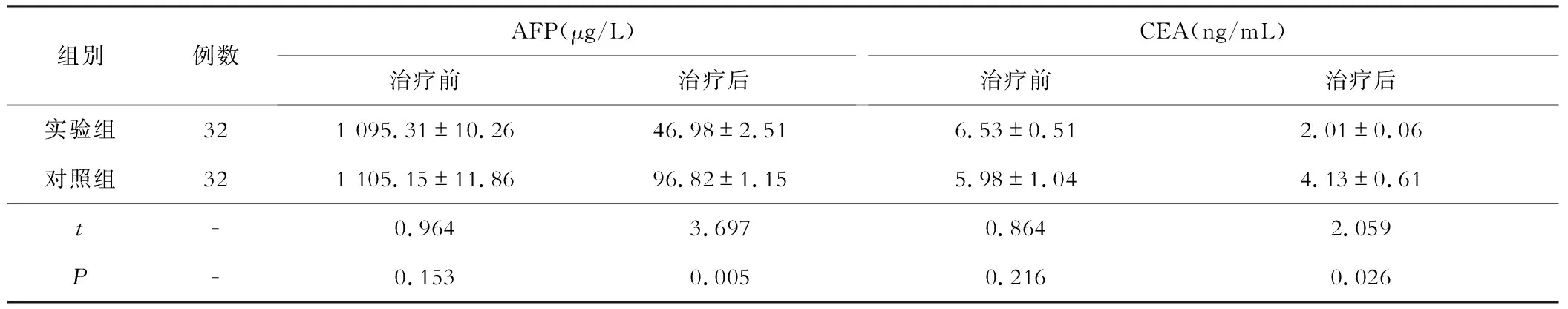

三、治療前后血清因子水平對比

經評估對比,治療前兩組患者血清AFP及CEA水平對比差異不具有統(tǒng)計學意義(P>0.05),治療后兩組患者AFP及CEA水平均出現(xiàn)下降,對比治療前差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),但實驗組水平低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后血清因子水平對比

表1 兩組患者手術指標對比

四、并發(fā)癥發(fā)生率

經評估對比,實驗組患者術后出現(xiàn)感染者 2例(6.25%),氣胸者1例(3.13%),黃疸加重者1例(3.13%),并發(fā)癥總發(fā)生率為12.50%(4/32);對照組患者術后出現(xiàn)感染者 3例(9.38%),氣胸者1例(3.13%),消化道出血者1例(3.13%),黃疸加重者6例(15.63%),并發(fā)癥總發(fā)生率為31.25%(10/32);實驗組患者術后并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

討論

肝癌外科手術治療肝癌雖然術后復發(fā)率低、治療效果好,但患者術后恢復時間長、易感染。而合并膽結石患者術后會出現(xiàn)癥狀加重、疼痛加劇現(xiàn)象,影響術后恢復;另一方面肝癌術前的禁食狀態(tài)會影響膽囊排空,會使膽鹽濃度升高,增加膽囊炎發(fā)生幾率,最后術中的牽拉、損傷等也會加重膽結石癥狀,因而對合并膽囊炎肝癌患者的治療手段,應慎重選擇[4]。

CT引導下肝內消融術通過聚焦熱能來對局部組織進行破壞,使其出現(xiàn)凝固型壞死,或稱其為消融,從而達到治療目的,該方式具有創(chuàng)傷小、恢復快等優(yōu)點,適用范圍較廣。賀長斌等[5]研究結果顯示,實施射頻消融治療的肝癌患者腫瘤壞死程度顯著高于單純栓塞治療患者,同時,射頻治療患者累及生存率>1年者顯著多于栓塞治療。楊琴等[6]的研究也顯示,實施CT引導下微波消融術的患者治療總有效率顯著高于栓塞治療組,且術后AFP水平更低、1~2年生存率更高、術后不良反應更少。

本研究通過設立實驗組與對照組的方式,就CT引導肝內消融術在治療肝癌并發(fā)膽結石中的效果進行了探究,結果顯示,采取CT引導肝內消融術的實驗組患者治療有效率高于常規(guī)外科手術的對照組患者,同時實驗組患者手術時間、術中出血量、住院時間、AFP、CEA水平、術后并發(fā)癥發(fā)生率均低于對照組患者。分析認為,相比于傳統(tǒng)的手術治療,一方面CT引導消融術具有精確度高、損傷范圍小的特點,因而術后患者恢復快,術中指標也較好,另一方面CT引導肝內消融術對患者肝臟損傷較小,且能夠較為精確的消融病變組織,免去了外科手術誤判、漏判的現(xiàn)象,因而治療有效率較高,最后CT引導消融術無需對肝門靜脈進行阻斷,手術對膽囊的刺激較小,因而術后患者膽囊炎癥狀加重較輕,并發(fā)癥發(fā)生率較低。

總而言之,CT引導肝內消融術在治療肝癌合并膽結石患者中具有較好的治療效果,同時術后患者恢復較快、并發(fā)癥發(fā)生率低,值得進行臨床推廣。