輕度認知功能障礙不同亞型與維生素D的關系研究

沈佳英 范佳佳

輕度認知功能障礙(MCI)是介于正常衰老和癡呆之間一種不穩定的過渡狀態,最早由Petersen等[1]提出,既可以穩定和好轉,也可能進一步惡化,并最終轉化為阿爾茨海默病(AD)。MCI對癡呆的早期診斷和預測具有非常重要的意義,根據病因和發病機制分為遺忘型MCI(a-MCI)、血管型 MCI(V-MCI)和帕金森病型 MCI(PD-MCI)[2-3]。目前MCI診斷主要依賴簡易智力狀態檢查量表(MMSE)及臨床癡呆評定量表(CDR)等。老年人MCI與維生素D的密切關系已成為時下熱點,筆者通過測定MCI不同亞型患者的維生素D水平,探討兩者之間的關系,現報道如下。

1 對象和方法

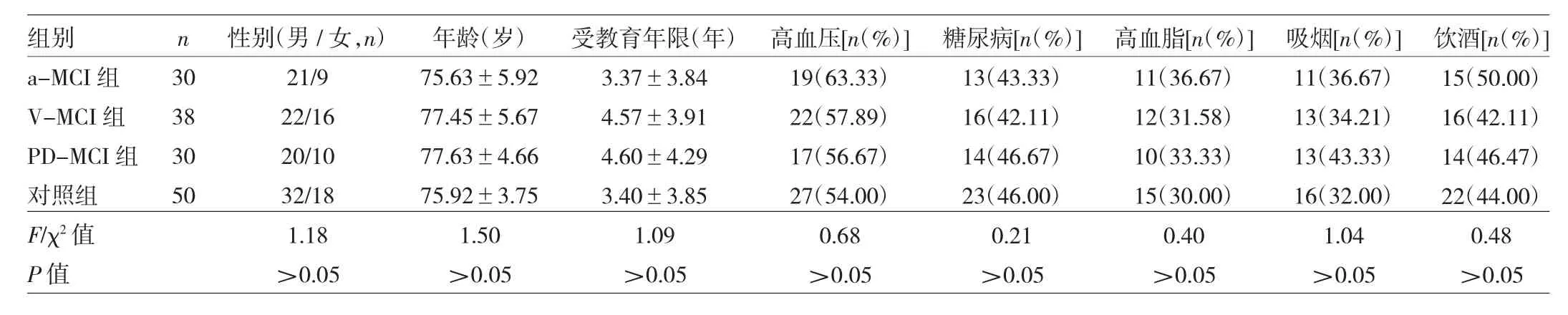

1.1 對象 選取2013年2月至2016年12月本院診斷的MCI患者98例(MCI組)以及同期參加體檢的其他老年病患者50例(對照組)。MCI組根據不同亞型分為3組,其中a-MCI組30例,V-MCI組38例,PD-MCI組30例。4組患者年齡、性別、受教育年限及高血壓、糖尿病、高血脂的患病率、吸煙和飲酒比例等一般資料比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

1.2 診斷與排除標準 a-MCI診斷標準:依據Petersen等[1]提出的MCI診斷標準,另需滿足以下條件:(1)年齡50~85歲;(2)有記憶力下降,并經其家屬或陪護證實;(3)MMSE 得分低:文盲 18~20分,小學 21~24分,中學及以上文化程度 25~27 分;(4)CDR 0.5 分;(5)日常生活能力基本保留,即日常生活評定量表(ADL)<26分;(6)不符合AD的診斷標準;(7)病程>6個月。V-MCI診斷標準:參考美國神經病學和卒中學會/加拿大卒中網絡(NIND-CSN)V-MCI診斷標準[4],并滿足以下條件:(1)年齡50~85歲;(2)主訴或知情者證實有認知損害;(3)客觀檢查證實有認知損害或認知功能較以往減退,且認知損害呈波動性進展;(4)總體認知分級輕度異常,CDR 0.5分;(5)不符合美國國立神經病和卒中研究院(NINDS)癡呆診斷標準;(6)認知損害與腦血管病有因果關系:存在血管危險因素、腦卒中病史,神經系統局灶癥狀和體征,影像學檢查有腦血管依據,Hachinski缺血量表(HIS)評分>7分[4]。PD-MCI診斷標準:參考MCI標準[1,5],并修正如下:符合中華醫學會神經病學分會運動障礙及PD學組2006年PD的臨床診斷標準[6]。同時滿足以下條件:(1)有認知功能損害,并經知情者證實;(2)客觀檢查存在認知損害依據;(3)總體認知分級量表輕度異常,CDR 0.5 分;(4)不符合癡呆的診斷;(5)日常生活能力基本保持;(6)病程>3個月。排除標準:(1)藥物和毒素(酒精、抗精神病藥、安眠藥、抗驚厥藥、鎮痛藥等);(2)環境剝奪(視力和聽力差);(3)代謝和內分泌疾病(甲狀腺功能減退、高氨血癥、電解質紊亂如鈣鎂鈉異常);(4)抑郁癥、精神分裂癥、情感性精神障礙者;(5)腫瘤及創傷(如硬膜下血腫、正常顱壓腦積水、腦腫瘤);(6)感染(如人類免疫缺陷病毒、梅毒等);(7)合并有其他可能影響維生素D代謝的情況,如炎癥性腸病、慢性肝炎、肝硬化、腫瘤、甲狀腺功能亢進、類風濕性關節炎等。

表1 4組患者一般資料的比較

1.3 方法

1.3.1 維生素D的測定 4組患者分別于清晨抽取肘部靜脈血3ml(空腹8h以上)。25羥基維生素D[25(OH)D]采用美國Waters Xevo TQD儀器行液相色譜與質譜串聯分析法(LC-MS/MS)定量測定(試劑由上海復星長征學科科學有限公司提供),該檢測手段靈敏度和特異度強,是目前公認為最準確的檢測方法[7-8]。

1.3.2 認知功能評定 所有患者入組時行MMSE量表評估認知功能狀況,總分30分,包括地點定向(5分)、即刻記憶(3分)、近記憶檢測(3分)、時間定向(5分)、注意和計算(5分)、語言復述(1分)、語言理解(3分)、物體命名(2分)、閱讀理解(1分)、句子書寫(1分)、圖形描畫(1分)等,所有評估均有專門的操作人員實行。

1.4 統計學處理 采用SPSS 17.0統計軟件。正態分布的計量資料以表示,多組間比較采用方差分析,兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;MMSE量表評分與25(OH)D相關性分析采用 Pearson相關。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

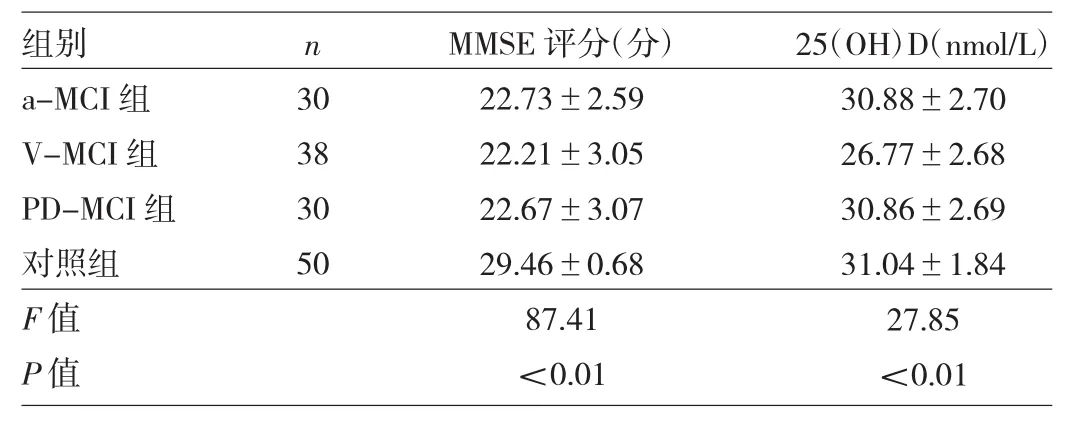

2.1 4組患者MMSE評分和25(OH)D水平的比較 4組患者的MMSE評分差異有統計學意義(P<0.05),其中對照組顯著高于MCI各亞組,3個亞組間兩兩比較均無統計學差異(均P>0.05)。4組患者的25(OH)D水平差異有統計學意義(P<0.05),其中對照組最高;對照組與a-MCI、PD-MCI組兩兩比較均無統計學差異(均P>0.05),與V-MCI組比較差異有統計學意義(P<0.05);V-MCI組的 25(OH)D 水平較另外兩個亞組低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 4組患者MMSE評分和25(OH)D水平比較

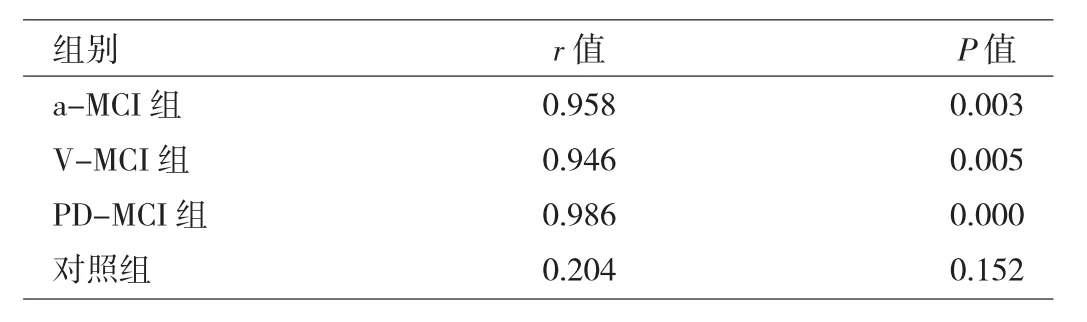

2.2 4組患者MMSE評分與維生素D水平相關性分析對照組及MCI各亞組的MMSE評分與25(OH)D水平相關性分析結果發現,各亞組MMSE評分和25(OH)D水平均呈正相關(均P<0.05),見表3。

表3 4組患者MMSE評分與維生素D水平的相關性分析

3 討論

當今,中國年齡≥60歲的社區人群MCI發病率已經達到20%[9]。對MCI患者的隨訪研究發現,約有10%~30%的患者在1年內、20%~66%在2~4年內進展為癡呆[10-11]。因此,MCI有可能是癡呆防治的最重要和最合適的階段,尋找MCI的危險因素尤為重要。

目前大部分研究提出了維生素D與MCI兩者存在相關性的結論[12-13],發現維生素D缺乏可影響認知功能。例如在美國的一項研究顯示,在不受社會人口因素如年齡、性別、種族、體重以及教育程度等影響下,維生素D缺乏者[25(OH)D<50nmol/L]患癡呆可能性是維生素D水平不足者[25(OH)D>50nmol/L]的2倍;嚴重缺乏者[25(OH)D<25nmol/L]出現MCI的風險明顯高于正常者[25(OH)D>75nmol/L]的 4 倍[14]。我國張榮偉等[15]對98例MCI患者進行研究,發現患者的維生素D水平明顯低于對照組,血漿25(OH)D水平與MMSE及蒙特利認知評估量表(MoCA)評分呈正相關,從而得出維生素D缺乏可能導致MCI的結論。但也有學者研究結果不一致。Slinin等[16]對1 604例年齡>65歲男性進行為期4.6年的隨訪,發現老年25(OH)D水平與MMSE評分無相關性。Lapid等[17]的回顧性研究未發現MMSE評分與25(OH)D有關系的證據。本研究結果顯示,與 a-MCI、V-MCI、PD-MCI組比較,對照組的 MMSE評分和25(OH)D水平最高,差異有統計學意義,各亞組MMSE評分與25(OH)D水平呈正相關。該結果提示MCI可能與維生素D缺乏有關。亞組間的25(OH)D水平比較,V-MCI組顯著低于其他兩組,差異有統計學意義,a-MCI組和PD-MCI組比較差異無統計學意義。由此可見V-MCI亞組維生素D缺乏最為嚴重,但V-MCI組的MMSE評分與另外兩個亞組無統計學差異,這可能與樣本量過小、研究對象采集血清樣本期間的日照時間不同、不同亞型MCI所占的比例不均等因素有關。

許多研究顯示,神經細胞及神經膠質細胞中均含有豐富的維生素D受體,也含有25(OH)D,從而對神經系統發育、神經遞質、神經免疫調控、神經細胞損傷保護等方面發揮重要的神經類固醇激素作用,但具體機制仍不明確,根據相關研究可能有以下幾方面:(1)調節多種神經營養因子的生成,包括神經生長因子、膠質細胞源性神經生長因子等。維生素D能夠提高膠質細胞源性神經營養因子的含量,并降低神經細胞毒性,且呈濃度依賴性[18]。(2)起免疫調節作用。維生素D是一種免疫抑制劑,可以抑制自身免疫反應對神經系統疾病的損傷,維生素D缺乏有可能導致某些神經系統的發病率增加,如多發性硬化、帕金森等[19]。(3)降低神經細胞毒性和氧化應激。維生素D在腦組織中發揮重要的解毒作用,主要是通過減少細胞內的鈣、抑制一氧化氮合成酶的合成、增加谷胱甘肽來保護神經細胞免受氧化應激作用的損害[20]。維生素D能夠促進吞噬細胞對淀粉樣蛋白斑塊的吞噬和清除,同時延緩細胞凋亡的過程[21]。Wang等[22]動物實驗發現:經維生素D3預處理后的SD大鼠,由6-羥多巴胺引起的運動障礙和神經細胞毒性得到了改善,證實維生素D3能夠減少神經元細胞凋亡數目。

目前維生素D缺乏與MCI的相關性研究國內相對較少,針對我國正快速進入老年化社會的現狀而言,國內進行大規模的流行病學和相關研究具有重大意義。糾正維生素D缺乏也許可以預防癡果的發生,尤其是在MCI階段進行早期干預,這將是一種簡單、經濟、安全、有效的方法。