電針足三里-環跳穴對不同狀態大鼠血清外泌體表達的影響*

李牧洋,王婷婷,2,陳 波△,李檸岑,卓雪茂,邢立瑩,陳澤林

1.天津中醫藥大學(天津301617);2.遼寧省大連市婦幼保健院(大連 116033)

外泌體(Exosomes)是一種由細胞內多囊泡體(Multivesicular body,MVB)與細胞膜融合后釋放到細胞外環境中的脂質雙分子膜包裹的小囊泡,最早發現于體外培養的綿陽紅細胞上清液中[1],隨后,在血液[2]、尿液[3]、乳汁[4]、羊水[5]中陸續被發現。外泌體可攜帶蛋白質、脂質、mRNA及microRNA等大量細胞內生物信息,是生物體細胞間通訊的重要方式,是神經、內分泌、免疫不同細胞及系統之間信息交互的重要載體[6]。 “信息傳遞新方式——細胞囊泡運輸”的發現2013年被授予諾貝爾生理學或醫學獎,使得囊泡研究成為醫學及生命科學研究的熱點。

最新研究表明,過往發現的與針刺鎮痛密切相關的內源性活性物質也存在Exosomes運輸形式。如Schuler等[7]人發現外泌體可作為阿片受體(MOR) siRNA的載體,透過血腦屏障治療嗎啡成癮。Arslan等[8]人發現間充質干細胞來源的Exosomes可以釋放ATP,減弱氧化應激,激活PI3K/Akt通路起到心肌保護作用。Clayton等[9]人發現外泌體所含酶的活性決定了細胞外腺苷的含量,外泌體是腺苷轉運的重要方式。以上實驗都提示,與針刺鎮痛密切相關的諸多活性物質可能存在共通的運輸載體——Exosomes。本實驗探討針刺對不同狀態(正常、佐劑性關節炎)大鼠血清中外泌體表達的影響。

材料與方法

1 材 料

1.1 實驗動物:實驗選用清潔級雄性健康Wistar大鼠60只,體重(220±10)g,購自中國人民解放軍軍事醫學科學院衛生學環境醫學研究所實驗動物中心[許可證號:SCXK(軍)2014-0001]。

1.2 主要儀器與試劑:全自動凝膠成像儀(美國BIORAD公司),化學發光酶標儀(美國Thermo Scientific公司),0.22μm一次性濾膜(PALL,美國),ExoQuick Precipitation試劑盒(美國SBI公司),BCA蛋白定量試劑盒(武漢博士德公司),鼠抗人CD63一抗(Abcam,英國),羊抗鼠二抗(Affinity,中國),CD63試劑盒(美國SBI公司)。

2 方 法

2.1 動物分組:針刺正常大鼠,將大鼠分為空白對照組(Control組)、正常+電針1 d組(EA1day)、正常+電針5 d組(EA5day),每組4只,共12只。

針刺模型大鼠,將大鼠分為鹽水組、模型、模型針刺組,每個時間點每組4只,共48只。

2.2 模型制備:將正常Wistar大鼠右后足足底注射完全弗式佐劑0.1 ml/只復制大鼠佐劑性關節炎動物模型。

2.3 干預方法:正常+電針組是在正常大鼠基礎上單純給予足三里-環跳穴電針刺激分別為1 d和5 d。給予模型針刺組1 d、5 d、10 d、20 d四個不同時間點的治療,鹽水組大鼠則于右后足同部位注射等量生理鹽水。

2.4 針刺操作:取雙側足三里穴(腓骨小頭前下5 mm處)、環跳穴(股骨大轉子和最后骶椎連線的外1/3處),采用華佗牌一次性不銹鋼針灸針(0.25×13 mm)。進針并后連接華佗牌SDZ-V型電子針療儀(上海寰熙醫療器械有限公司)刺激雙側穴位,足三里穴接正極,環跳穴接負極。參數為:疏密波,頻率2/10Hz,強度5/10/15(0.76/1.53/2.3 mA),各10 min,共30 min。

2.5 外泌體提取:正常+電針組于針刺后取腹主動脈血液,離心取血清(4℃,2000 g×10 min)。鹽水組、模型、模型針刺組在造模/鹽水注射后1 d、5 d、10 d、20 d分別取大鼠腹主動脈血,靜置2 h后置于離心機上,4℃,2000 g×10 min,提取上層血清約2 ml,分裝于EP管中,每管500 μl,于-80℃冰箱中保存備用。

從-80℃冰箱中取出血清500 μl,以3000×g,4℃,離心15 min,棄沉淀,保留上清;將上清液過0.22 μm一次性濾器,收集濾液,約300 μl。參照實驗說明書,加入沉淀劑(ExoQuick Precipitation),血清∶沉淀劑=4∶1,蓋緊管蓋,顛倒混勻3次。置于4℃冰箱過夜反應,至少12 h,將孵育好的樣品以1500×g,4℃,再次離心30 min,去除上清后留取沉淀,此時的沉淀即為Exosomes小顆粒(含有部分細胞碎片),將沉淀用100 μl 1×PBS重懸。

2.6 Western blot檢測外泌體特異性標志蛋白:SDS-PAGE凝膠電泳及圖像分析:將提取的外泌體加入1/4體積的RIPA蛋白裂解液,使用BCA法測定蛋白濃度。根據BCA蛋白定量結果調整蛋白濃度,加入5×loading buffer,97 ℃煮沸5 min,上樣。4%濃縮膠低電壓80V電泳30 min,隨后轉120V電壓,電泳80 min,室溫下以0.25%考馬斯亮藍染液染色2 h,烤染脫色液脫色2 h,Bio-Rad凝膠成像儀掃描并分析圖像。

Western blot檢測外泌體表面CD63:如前所述進行SDS-PAGE凝膠電泳,蛋白分離后將其轉移至PVDF膜。以5% BCA(1×TBST,含0.05%Tween-20)室溫封閉2 h。室溫避光加入一抗(孵育鼠抗人CD63抗體,1∶2500),4℃過夜。1×TBST洗膜后(5 min×6),室溫避光加入二抗(HRP標記的羊抗鼠IgG1∶5000),室溫孵育1 h,洗膜,滴加預混化學發光底物于PVDF膜,暗室曝光。

2.7 統計學方法:應用SPSS 16.0統計軟件進行實驗數據的統計學處理,多組(≥3)數據進行比較。使用LSD檢驗法,正態分布的各項統計指標均以均數±標準差表示,P<0.05為差異具有統計學意義。

結果

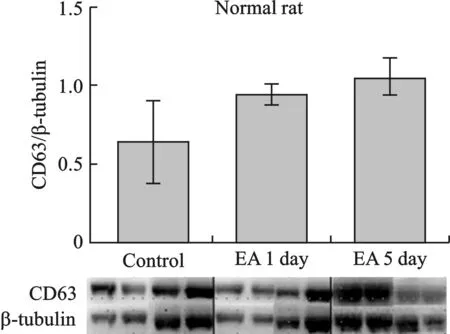

1 電針對正常大鼠血清外泌體表達水平的影響 對正常大鼠持續電針發現:針刺1 d后,血清中外泌體水平顯著升高。針刺5 d后,外泌體繼續升高,說明電針可能促進了正常大鼠血清外泌體釋放(圖1)。

圖1 電針正常大鼠足三里-環跳穴對血清exosome表達的影響

2 電針對CFA大鼠血清外泌體表達水平的影響 造模后(急性炎性狀態下),大鼠血清中外泌體較鹽水組升高,針刺1 d后,外泌體降低。針刺5 d后,模型組與電針組仍高于對照組,電針組略高于模型組。針刺10 d后,大鼠踝關節局部轉為慢性炎癥,模型組與電針組血清中外泌體較對照組降低,且二者比較無統計學差異。針刺20 d后,模型組與電針組仍低于對照組,但電針組明顯高于模型組,且接近于對照組。CFA致炎后,炎癥急性發展期,大鼠血清中與炎癥密切關聯的外泌體可能大量釋放,電針在此過程中可能抑制在炎癥初期與病理模型密切相關的外泌體的釋放。在炎癥后期,電針所致的良性炎癥反應可能釋放與電針抗炎相關的外泌體,以抑制模型炎癥過程(圖2)。

圖2 電針佐劑性關節炎大鼠足三里-環跳穴對血清外泌體表達的影響

討 論

類風濕關節炎(Rheumatoid arthritis,RA)是一種以侵蝕性關節炎為主要臨床表現的自身免疫病,基本病理表現為滑膜炎、血管翳形成,并逐漸出現關節軟骨和骨破壞,最終導致關節畸形和功能喪失,可并發肺部疾病、心血管疾病、惡性腫瘤及抑郁癥等[10-11]歷代文獻研究發現,類風濕性關節炎屬于中醫“骨痹”范疇,或成為“膝痹”,其致病之本為肝、脾、腎虧虛,加之外感風寒濕邪,氣血瘀滯,痰濕阻絡,不通則痛,發為本病。

本研究選取足三里穴和環跳穴予以相應治療,足三里為強身健體之要穴,具有調理脾胃、通經活絡、補中益氣、扶正祛邪的作用。針刺足三里補益氣血,可有效延緩膝關節炎的癥狀加重。《靈樞》:“著痹不去,久寒不已,卒取其三里骨為干。”強調足三里對著痹,即關節炎類疾病有獨特療效。《針灸甲乙經》:“脛痛不可屈伸,痹不仁,環跳主之。”《席弘賦》:“冷風冷痹疾難愈,環跳腰間針與燒。”說明針灸對痹癥所致的麻痹不仁、纏綿難愈具有一定作用[12]。

本研究以外泌體特有的標記蛋白 CD63為標志物進行檢測,發現電針可促進正常大鼠血清外泌體釋放,且在D1-D5范圍內,外泌體表達隨著針刺次數增加而升高;在佐劑性關節炎炎癥急性發展期,電針可抑制與炎癥密切相關的外泌體釋放,在炎癥后期,電針刺激可能釋放與電針抗炎有關的外泌體,起到抑制炎癥的作用[13-15]。

外泌體是所有細胞分泌的納米級微囊泡,細胞間通訊的重要方式,是神經-內分泌-免疫網絡調節的重要載體,過往發現的與針刺鎮痛密切相關的內源性活性分子也以外泌體方式傳遞信息。電針激活神經系統在健康或者是疼痛的情況下是各不相同的,并且可以同時減輕痛感覺和痛反應。在生理狀態下,持續電針大鼠發現:針刺1 d后,血清中外泌體水平升高顯著。針刺5 d后,外泌體繼續升高,說明電針能有促進正常大鼠血清外泌體釋放的趨勢。在此過程中,外泌體中攜帶的活性鎮痛物質(如阿片肽、ADO、5-HT、SP等)可能參與了大鼠足底熱輻射痛的鎮痛效應。在病理狀態下,造模后,大鼠血清中外泌體較鹽水組升高顯著,針刺1 d后,外泌體降低。針刺5 d后,電針組持續升高。針刺10 d后,大鼠踝關節局部轉為慢性炎癥,模型組與電針組血清中外泌體較對照組降低,且二者無顯著差異。針刺20 d后,電針組明顯高于模型組,且接近于鹽水組。由此猜測,CFA致炎后,炎癥急性發展期,大鼠血清中與炎癥密切關聯的外泌體可能大量釋放,電針在此過程中可能抑制在炎癥初期與病理模型密切相關的外泌體的釋放。在炎癥后期,電針所致的良性炎癥反應可能釋放與電針抗炎相關的外泌體,以抑制模型炎癥過程。

以往大量研究表明,電針的啟效機制是通過神經-內分泌-免疫網絡調節模式來達到鎮痛、抗炎效應,而外泌體是神經、內分泌、免疫系統細胞間通訊的重要方式,與炎癥相關的多種生物分子,如CGRP、NE、IL、TNF-α等化學物質,這些信號分子可以將針刺信息級聯放大, 激活人體神經-內分泌-免疫網絡系統發揮針刺網絡調節效應[16-17],故推測外泌體攜帶多種特定的信息進行體內長距離的運輸,其內含物質在針刺傳導的網絡調節中可能發揮重要作用[18-19]。外泌體內含物質作為供體和受體細胞生理調節物,參與神經系統發育和功能的許多方面,包括突觸溝通、調節突觸的強度、神經再生、神經退行性疾病、腦腫瘤進展等[20]。 同時, 外泌體還可以通過細胞間物質的運輸和交換進行內分泌及免疫反應的誘導、 擴增和/或調節[21], 如中性粒細胞衍生的胞外囊泡的定向運輸使血小板介導先天免疫反應等[22],針刺的網絡調節是復雜的,而這種復雜網絡之中相互關聯的關鍵物質啟效時間必然存在差異。我們前期研究發現相比于電針鎮痛效應,抗炎效應出現較晚且較為持久,這可能與外泌體攜帶的信息物質有關。為了維持機體內穩態平衡,抑制炎癥早期出現的疼痛反應,外泌體攜帶的信息以“鎮痛”為主要目標,隨著炎癥發展,鎮痛已不能滿足機體自身對于穩態失衡的調節,繼而以“抗炎”為主要任務。