“觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂”實驗的優化探究

孫玉芳

江蘇省蘇州市蘇州大學附屬中學,江蘇蘇州 215006

“觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂”的實驗不管在人教版、蘇教版、浙江版還是上海版中,都屬于一個非常重要的實驗。通過實驗的具體操作可以進一步提高學生的臨時裝片制作、染色技術以及高倍鏡觀察等動手操作技能;通過實驗現象的觀察和分裂簡圖的繪制可以加深對細胞周期各時期中染色體行為變化的理解;通過實驗結果的分析和交流可以提高學生分析問題和解決問題的能力。同時該實驗也是“種子植物花藥中發生的減數分裂”、“低溫誘導植物染色體數目的變化”等實驗的基礎。因此,有關有絲分裂的實驗不僅在高考中以選擇題和簡答題的形式多次出現,而且也曾是蘇州市和江蘇省教師基本功競賽實驗考查的內容。

然而,在具體實驗操作時,不論是學生還是教師的實驗成功率都偏低,很難達到預期的實驗目的。分析失敗的主要原因有:(1)由于解離、漂洗花費的時間較長,導致顯微鏡下查找分裂細胞的時間偏少;(2)染色效果差,視野中一片深藍色,很難區分細胞的各部分結構;(3)細胞分散不開,重疊成團,無法清晰看到細胞的內部結構,(4)處于分裂周期的細胞數目極少,看不全處于各分裂期的細胞。

為此,針對上述問題,在蘇州5 月的氣候條件下,我們通過一系列實驗對“觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂”實驗的優化進行了探究。

1 實驗材料的選擇與培養

1.1 培養材料的選擇

用于有絲分裂的實驗材料有很多,我們查閱了相關文獻,選擇了蘇州常見且易得的洋蔥、大蒜、吊蘭和紫鴨跖草四種材料進行實驗比較。

實驗條件:室溫(20℃-25℃)條件下清水正常培養,材料未進行特殊處理。

實驗結果:定期統計各組材料的生根數、根長及根型,并進行比較。結果見表:

?

在培養過程中,我們還分別對四種材料的根尖制作成臨時裝片進行比較,發現紫鴨跖草的根生長較快,但根的數目較少,不能滿足大量學生實驗的需求。吊蘭生根的數目與紫鴨跖草相近,但制片時根尖較硬,細胞不易分散。洋蔥相對于吊蘭和紫鴨跖草制片觀察效果較好。大蒜長根的速度和數量在四種材料中位于首位。

實驗結論:在室溫條件下用清水培養,大蒜容易生根且生根數目較多,洋蔥其次。

1.2 實驗材料的培養

鑒于現有版本的教材中大都以洋蔥作為實驗材料,我們對洋蔥和大蒜的生根培養進行了進一步探究。

實驗條件:室溫(20℃-25℃)條件下清水正常培養3 天

材料處理:將洋蔥隨機分成5 組,分別進行未處理室溫下培養、去皮后室溫下培養、根部縱切后室溫下培養、低溫冷藏2天后室溫下培養、低溫冷藏2 天后去皮室溫下培養。將購買的陳蒜和新蒜分別進行去皮后室溫下培養和未處理室溫下培養。

實驗結果:

?

實驗結論:洋蔥在低溫處理2 天后去皮培養的生根數最多;老蒜去皮后培養生根數最多而且所用時間最短。

綜合以上實驗探究,要在短時間內培養大量的根尖用于學生實驗,可選擇使用老蒜,去皮培養效果最好。

2 實驗試劑的選擇

2.1 鹽酸濃度的選擇

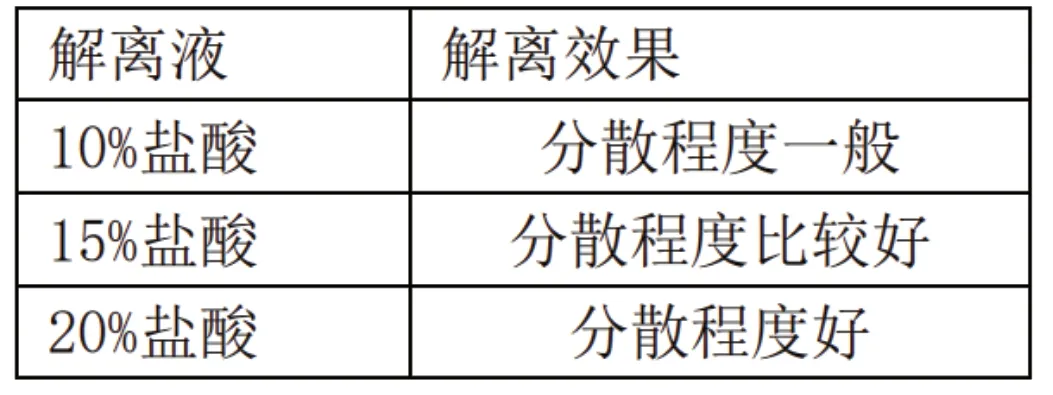

在有絲分裂實驗中,根尖細胞的分散程度對實驗的效果影響很大。在實驗中影響細胞分散的原因主要是解離和壓片,其中解離的效果會影響壓片的效果。為此我們針對解離液的配制進行了探究。

實驗過程:分別將質量分數為10%、15%和20%的鹽酸與體積分數為95%的酒精1:1 配制成解離液A、B、C,將長勢相同的洋蔥根尖分別用解離液A、B、C 進行解離3 分鐘,然后按照實驗要求制作臨時裝片并都用鑷子輕壓3 次在低倍顯微鏡下觀察并比較細胞的分散程度。

實驗結果:

?

10%鹽酸

15%鹽酸

20%鹽酸

根據實驗結果,我們認為利用20%的鹽酸和95%的酒精能在短時間內達到較好的解離效果。

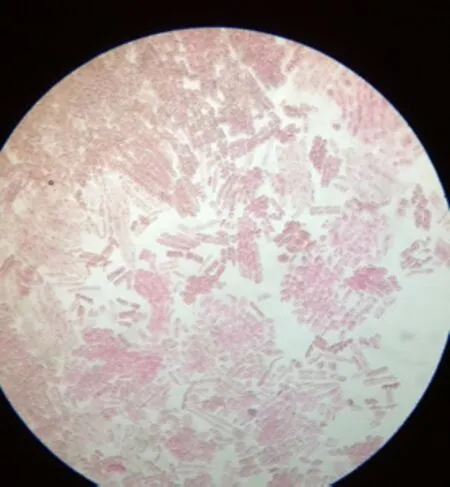

2.2 染色試劑的選擇

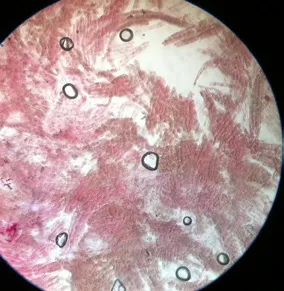

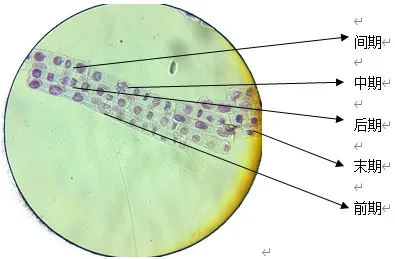

在教材中有絲分裂實驗常用龍膽紫溶液或醋酸洋紅進行染色觀察,實際學生實驗操作過程中常用按照教材中配制的龍膽紫溶液進行染色,在蘇州市的教師基本功競賽中也是提供了龍膽紫溶液。在實驗結果中常常只看到一片深藍色,導致看不清細胞的結構也不容易找到處于細胞分裂各個時期的細胞而實驗失敗。針對這一現象,我們結合多倍體誘導觀察實驗將苯酚品紅溶液、醋酸洋紅溶液、龍膽紫溶液按照教材中的濃度配制,利用長勢相同的洋蔥根尖染色5 分鐘并制片進行比較。實驗結果如圖表。

?

苯酚品紅

醋酸洋紅

龍膽紫溶液

根據實驗結果我們發現苯酚品紅溶液的染色效果最好,龍膽紫溶液染色效果其次。如用龍膽紫溶液進行染色需要將教材中的濃度進一步稀釋5 倍才會達到更好的染色效果(如圖)。

稀釋5 倍的龍膽紫溶液

3 取材時間的選取

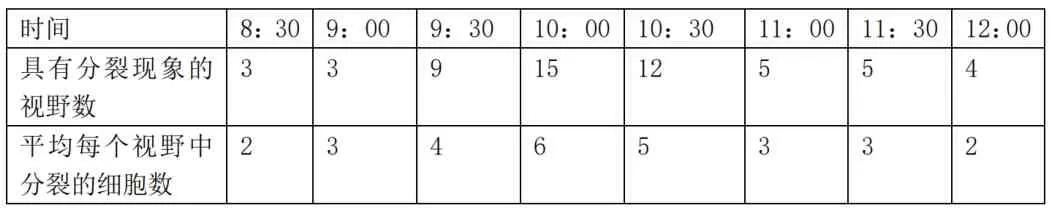

根尖細胞有絲分裂具有一定的周期性,在一天24 小時中,不同時間段處于分裂的細胞數目也有所不同。實驗過程中我們希望能觀察到分裂現象的視野個數要多,每個視野中處于分裂期的細胞要多,而且希望在一個視野中就能看到細胞周期的各個時期。為此我們從上午8 點半開始到中午12 點,每隔30 分鐘取材一次進行制片觀察,比較每次取材觀察到的效果。

實驗結果:見圖表

?

根據實驗結果我們發現在蘇州5 月的上午,最佳的取材時間為9:30 至10:30 之間。

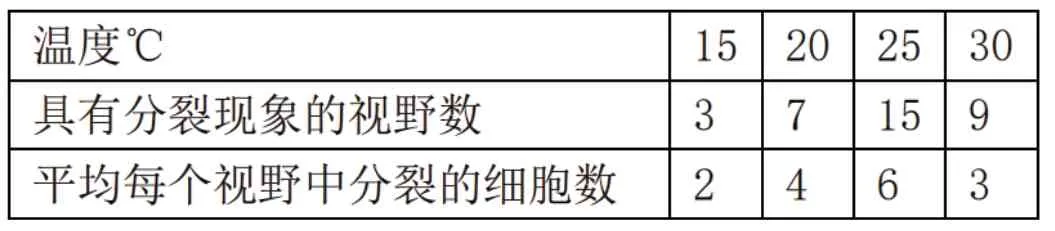

4 溫度對有絲分裂的影響

今年蘇州5 月的溫度并不是很穩定,在實驗過程中我們也發現在不同日期同一時間10:00 點取材的根尖制片觀察出現的結果相差較大。針對這一現象,我們對材料培養的溫度進行了探究。

實驗結果:見圖表

?

由此可見在25 度左右培養的材料,根尖處于分裂期的細胞數目最多。

5 實驗器材的選擇

在實驗材料培養過程中,我們利用試管對大蒜瓣進行培養不僅可以增加對大蒜的利用率而且更容易觀察到根的生長情況便于統計記錄。

實驗過程中為了節約藥品,我們將用于解離和染色的培養皿更換成表面皿,漂洗使用培養皿。

6 實驗操作方法的優化

解離后的根尖變得酥軟,加之體積又小,用鑷子夾取比較困難,且不易保持其完整性。因此,為了便于操作,可以切下完整的根進行解離、漂洗、染色,然后在制片時將根尖取出,放在載玻片中央, 用刀片切取長2 ~3mm 的尖端。

在壓片時,人教版教材上建議在臨時裝片上再加一塊載玻片,用拇指輕輕地壓片,由于學生缺乏熟練的技巧,往往出現細胞重疊,影響觀察效果。可以指導學生用鑷子的鈍端或帶橡皮的鉛筆輕輕敲擊蓋玻片,使根尖細胞均勻地分散成呈云霧狀的薄薄的一層。

7 有絲分裂實驗的優化方案

實驗材料培養:取老蒜去皮后室溫(25 度)培養。

實驗器材及試劑:光學顯微鏡、剪刀、鑷子、小燒杯、滴管、培養皿、表面皿、載玻片、蓋玻片、20%鹽酸、95%酒精、苯酚品紅溶液

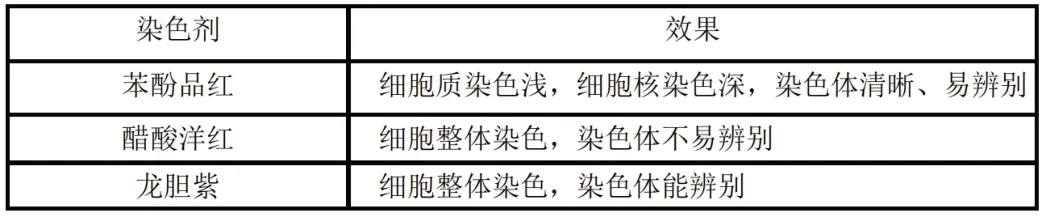

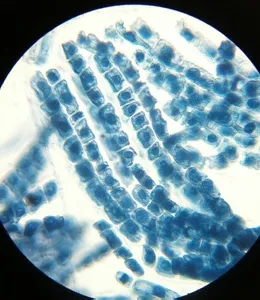

實驗過程:取材:在上午9 點半至10 點半之間將大蒜根從基部剪下,置于表面皿中。并將根尖置于表面皿中央;解離:向表面皿中央滴加20%鹽酸和95%酒精各4 滴,解離3 分鐘;漂洗:將根從解離液中取出置于清水中漂洗5 分鐘;染色:將根從清水中取出置于表面皿中,并將根尖置于表面皿中央。滴加苯酚品紅溶液4 滴,染色5 分鐘。再漂洗:將根置于清水中漂洗2 分鐘洗去浮色。制片:剪取根尖部分制成臨時裝片,并進行壓片處理使細胞分散開來。觀察:先在低倍鏡下尋找處于細胞分裂期的細胞,調節清楚后用高倍鏡觀察。可以利用像素較高的手機直接在顯微鏡上拍攝觀察到的視野用于實驗分析和計算。如下圖。

9:50 取材大蒜根尖放大400 倍