針灸對心脾兩虛型失眠的臨床療效及睡眠質量評分的影響*

闞麗娜,何希俊,范 敏,孫 曌,岳 雯,黃秀錦,沈 巍**

(1.廣州中醫藥大學附屬中山市中醫院 廣州 528400;2.海南醫學院中醫學院 海口 571101)

失眠是指常見病癥是入睡困難、睡眠質量下降和睡眠時間減少,伴隨記憶力、注意力下降等癥狀的出現,嚴重的患者會出現徹夜不眠的癥狀。據2012年中國睡眠研究會公布的最新睡眠調查結果顯示,中國成年人失眠發生率為38.2%[1]。近年來流行病學調查研究發現,因現代生活節奏緊張,各行業人員生活節奏加快,工作壓力加大以及諸多相關誘因使失眠患者日益增加,出現入睡時間延長,睡眠質量下降等功能障礙,同時這些現象呈現出年輕化的趨勢。長期的睡眠障礙會使患者情緒煩躁,部分可能出現精神癥狀,甚至會出現某些內科疾病[2,3]。如何找回被偷走的睡眠、踏踏實實一夜好眠,已成為世界范圍的一大難題。失眠的原因很多,包括生理、心理、環境的改變、生物節律的改變、精神疾病、軀體疾病以及在治療疾病的過程中所用的藥物等。失眠主要包括原發性失眠和繼發性失眠兩種,其中原發性失眠又可細分為:心理生理性失眠,中年女性最為常見,是指由于過分關注睡眠而引起的一種原發性失眠狀態,主要可以表現為持續相當長時間地對睡眠質量不滿意;特發性失眠,最早發現于嬰兒或兒童期,又稱起始于兒童期的失眠癥、終身性失眠癥;主觀失眠癥,患者堅信自己失眠,并能具體描述為入睡困難、睡眠不足,或者出現焦慮、抑郁癥狀,但醫院檢查顯示睡眠時間與睡眠結構正常。繼發性失眠指由其他原因引起的失眠,比如軀體疾病、濫用藥物、精神障礙、睡眠呼吸紊亂等。本文主要研究的是以原發性失眠為主的患者。同時失眠患者也影響著家人的生活,給家庭社會帶來沉重的負擔,也已經成為嚴重的社會問題,解決失眠問題具有重要的醫學意義和社會意義[4]。

中醫又叫失眠為“不寐”,是以經常不能獲得正常睡眠為特征的一類病證,主要表現為睡眠時間、深度的不足,輕者入睡困難,或寐而不酣,時寐時醒,或醒后不能再寐,重則徹夜不寐,認為是邪氣客于臟腑,衛氣行于陽,不能入陰所得。多因飲食不節、情志失常、勞逸失調、病候體虛等引起。辯證主要分為肝火擾心證、痰熱擾心證、心脾兩虛證、心腎不交證、心膽氣虛證[5]。心脾兩虛型是失眠的常見癥候之一,占失眠患者的21.9%-53.2%[6,7],與其他證型相比日間的疲倦癥狀明顯[8],主要以不易入睡,多夢易醒,心悸健忘,神疲食少,常伴頭暈目眩,四肢倦怠,腹脹便溏,面色少華,舌淡苔薄,脈細無力為特點。補益心脾,調理氣血,養血安神為臨床常用診療思路。西醫治療失眠主要是口服苯二氮卓安定類催眠藥物,但易產生依賴性且長期服用易耐藥,針灸治療失眠療效顯著而副作用小[9,10]。近年來本院采用針刺配合灸法治療心脾兩虛型失眠取得了一定的療效,現將資料總結如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本實驗研究對象為本院門診在2017年1月至2017年12月之間收治的70例原發性失眠患者,中醫辯證為心脾兩虛型,通過隨機數字表法將其分為針刺組與對照組,每組35各例,兩組均無脫落病例。其中針刺組男性患者16例,女性患者19例,年齡最大者65歲,年齡最小者38歲,平均年齡49.74±8.64歲,平均病程在166.42±27.48天;對照組男性患者17例,女性患者18例,年齡最大者65歲,年齡最小者38歲,平均年齡48.63±8.44歲,平均病程在171.38±36.42天。兩組病例基線資料在性別、年齡及病程上均無統計學差異(P>0.05),說明兩組具有可比性。

1.2 診斷標準

本實驗全部選取研究對象均符合《中國精神疾病分類方案與診斷標準》介定為失眠的診斷標準[10],以難以入睡或維持睡眠困難為主訴,發病至少1月;引起苦惱或社會、職業等方面的障礙;排除發作性睡病、與呼吸相關的睡眠障礙及生物節律睡眠障礙等;排除由重性抑郁癥、廣泛性焦慮等障礙所致的睡眠障礙;排除由各種軀體性疾病、乙醇或藥物作用所致的睡眠障礙。中醫診斷符合《中醫病證診斷療效標準》之心脾兩虛型之相關標準[11]:失眠多夢,頭暈目眩,神疲乏力,面黃色少華,舌淡苔薄,脈細弱。實驗開始前已服用鎮靜催眠藥物的患者,根據相應藥物半衰期,經過7-14天洗脫期者審批后開展。

1.3 納入標準

①符合上述原發性失眠癥的診斷標準;②符合中醫不寐的診斷標準;③符合中醫不寐癥型中的心脾兩虛證;④患者年齡為18-65歲之間,性別不限;⑤近1月未進行過其他藥物或治療。

1.4 排除標準

①精神科疾病及器質性疾病患者;②妊娠、哺乳期婦女;③排除凡全身性疾病如疼痛、發熱等,以及外界干擾因素引起者;④肝腎功能嚴重損傷或有重癥疾病的患者;⑤暈針或對試驗藥物過敏者;⑥繼往有酗酒史、吸毒史患者;⑦不愿配合研究的患者。

2 治療方法

2.1 針刺組(溫針灸)

取穴:百會穴、四神聰穴、心俞穴(雙)、脾俞穴(雙)、內關穴(雙)、三陰交穴(雙)、神門穴(雙)。操作:患者取俯臥位,局部皮膚常規消毒后,使用1.5寸一次性針灸針(華佗牌,規格:0.25 mm×40 mm)進行針刺,病人俯臥位,百會穴:針尖與皮膚呈30°角向前斜刺進針,深度約15-25 mm;心俞穴、脾俞穴:針尖與皮膚呈45°角向脊柱方向斜刺進針,針刺深度約為15-25 mm,余穴常規直刺。百會穴、內關穴、神門穴、三陰交穴、四神聰穴行提插補法,間隔10分鐘行針1次;心俞穴、脾俞穴進針捻轉得氣后配合溫針灸,即在針柄插入2 cm長的艾柱,點燃。每日治療1次,每次治療時間為30分鐘。

2.2 對照組

口服西藥艾司唑侖片(山西亨瑞達制藥有限公司,國藥準字H14021616,規格:1 mg/片,1-2 mg,每晚臨睡前半小時服用,如第4天睡眠仍沒有改善,改為每晚2 mg。

兩組治療均為每日一次,連續14天為一療程,3個療程后進行相應療效評定。

3 觀察指標

3.1 療效評價標準

兩組均于治療3療程后對其臨床療效進行評估。參照中華人民共和國衛生部《中藥新藥臨床研究指導原則》[12]制定的相關診斷標準。臨床上若觀察到睡眠時間恢復正常或夜間睡眠時間在6 h及以上,且睡眠深沉,醒后精神充沛為治愈;臨床上若觀察到睡眠明顯好轉,睡眠時間增加3 h以上,睡眠深度增加為顯效;若臨床癥狀減輕,睡眠時間較前增加不足3 h為有效;若臨床治療后失眠無明顯改善或反而加重則為無效。

3.2 觀察指標

對患者治療前后的睡眠質量及治療時出現的癥狀進行觀察,睡眠質量依據匹茲堡睡眠質量指數(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)進行評估[13],PSQI包括睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物使用和日間功能障礙。PSQI總分范圍為0-2l分,得分越高,表示睡眠質量越差。治療時由于服用精神藥物出現的不良癥狀通過副反應量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)進行評估[14],TESS包括行為毒性、神經系統、植物神經系統、心血管系統和其他,并對每項癥狀做三方面評定:嚴重度、癥狀和藥物的關系以及采取的措施,得分越高癥狀越嚴重。

4 統計學方法

使用SPSS20.0軟件進行數據統計分析,兩組計量資料的均數比較,用兩獨立樣本t檢驗;前后比較,用配對t檢驗;等級資料采用卡方檢驗或秩和檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

5 結果

5.1 兩組患者臨床療效比較

針刺組治愈4例,顯效7例,有效22例,無效2例,總有效率為94.3%;對照組治愈2例,顯效9例,有效16例,無效8例,總有效率為77.1%;針刺組治療后總有效率高于對照組,對比有統計學差異(P<0.05)(表1)。

5.2 兩組患者匹茲堡睡眠質量指數比較

治療前兩組患者匹茲堡睡眠質量指數評分未見明顯差異(P>0.05),說明具有可比性;治療后兩組患者的匹茲堡睡眠質量指數評分差值與治療前比較明顯降低,差異具有統計學意義(P <0.05)(表2)。

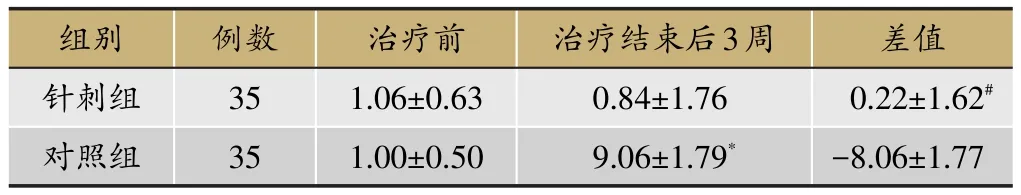

5.3 兩組患者副反應量表比較

由表3可知,治療前兩組患者副反應量表未見明顯差異(P>0.05),說明具有可比性;兩組患者治療前后副反應量表差值具有統計學意義(P<0.05)。可以認為在治療結束三周后針刺治療的副作用比口服艾司唑侖小,其安全性更高。

6 討論

失眠是一種常見的睡眠障礙型疾病,主要是指患者的睡眠時間不足或睡眠質量降低,使正常生活受到影響的一種主觀體驗。失眠患者的正常睡眠受到影響,同時出現不同程度的焦慮、抑郁癥狀,使患者的精神活動、社交、正常生活都受到了影響[15]。失眠對患者最大的影響是精神方面的損害,嚴重的會造成精神抑郁甚至精神分裂、植物神經紊亂以及其它各系統疾病,如消化系統、心腦血管系統疾病等[16,17]。

表1 兩組患者臨床療效比較

表2 兩組患者匹茲堡睡眠質量指數比較

表3 兩組患者副反應量表比較

現代醫學認為,長期過度緊張的腦力勞動、情緒波動、工作時間不固定、睡眠無規律等誘因下,可以使大腦皮層興奮與抑制相互失衡,導致大腦功能紊亂而致失眠。因此現代醫學認為失眠主要是神經原因造成的,抑制大腦神經的興奮便能使人安然入睡[18]。現代醫學選擇使用鎮靜安眠藥物來治療失眠。盡管相應藥物能夠很好的幫助失眠患者入睡,不過不能長期使用,會形成依賴性和耐藥性,同時會帶來較多的副作用[19]。

近年來研究發現,失眠的誘因很多,在祖國醫學角度來看,其主要誘因由情志異常、勞逸失度,飲食不節等;盡管失眠的病因很多,但其病位相對明確,主要與心、肝、腎、脾臟腑具有密切關系。《黃帝內經》中,提出“心藏神”、“肺藏魄”、“肝藏魂”、“脾藏意”“腎藏志”。睡眠的本質是神安于其所舍之臟,精氣足則神得以養,神思有養則人可得安臥。若臟腑精氣虧損,神失所養,或邪氣侵犯于臟腑,侵擾神明,則神思不能安于其所舍之臟而發為失眠。《續名醫類案》亦指出“人之安睡,神歸心,魄歸肺,魂歸肝,意歸脾,志藏腎,五臟各安其位而寢”。因此睡眠障礙的患者其病因多數與心腦相關,同時亦可出現不同程度的抑郁焦慮癥狀。現代中醫一般將失眠分為五型:肝郁化火、痰熱內擾、陰虛火旺、心脾兩虛、心虛膽怯等[20]。本研究選擇心脾兩虛型失眠,其主要病機為脾虛血虧,心神失養,神不安舍,中藥主要選擇歸脾湯加減治療。對于失眠的治療,在古代醫家的基礎上,臨床手段不斷多樣綜合,中醫針灸學認為,不寐的病機除了心神失養或心神被擾,心神不寧之外,或許還與陰蹺脈、陽蹺脈功能失衡,陽盛陰衰,陰陽失交有關。體針針刺用于臨床上治療失眠不寐,對其癥狀的緩解具有非常理想的效果。

本研究針刺選取督脈的百會穴,因督脈入絡腦,可以調神安神、清利頭目;經外奇穴四神聰穴可促進腦部氣血運行,賈瑩梅在針刺四神聰、百會穴對失眠患者血清氨基酸類神經遞質影響研究表明,針刺四神聰、百會等腧穴可促進腦部血液循環,調和營衛、平衡陰陽、疏理氣機、寧心安神,促進人體對氨基酸的吸收及合成,調節神經遞質的合成及釋放,對交神經興奮誘發的失眠具有良好的治療效果[21]。膀胱經背俞穴上的心俞穴、脾俞穴可調理心脾;是臨床中失眠的常用穴,同時也針對本研究的心脾兩虛癥型;內關穴鎮靜安神,內關穴是手厥陰心包經之絡穴,別走三焦經,又為八脈交會穴之一,通于陰維脈,一穴貫連三經與奇經八脈都有溢、蓄,是調節十二經脈之要穴,其功能之多。主治范圍之廣非一般穴位所及,治療失眠效果尤佳。有研究發現,針灸治療失眠常用腧穴使用頻次中。內關穴使用總頻次達到76%[22];三陰交為肝、脾、腎三經的交會穴,可滋陰潛陽,養血安神;三陰交為足太陰脾經之穴,有調肝、脾、腎三臟氣機,以奏養陰、涵木、健脾、補腎、疏肝調經、養心安神之功效,是治療失眠的經驗穴位。心之原穴神門穴可寧心安神,劉毅等在一種治療失眠焦慮的神門穴電刺激裝置的研制及應用中表明,神門穴位能夠使人寧心安神、靜心調氣,臨床上對睡眠障礙和焦慮抑郁情緒的針灸治療取穴中,選用頻率最高的就是神門穴,通過電刺激神門穴可以有效減輕焦慮程度、改善睡眠障礙[23]。以上諸穴均為治療失眠的經驗效穴。諸穴配合能補益心脾,調理氣血,養血安神。《黃帝內經》說“針所不為,灸之所宜。”艾灸療法實際是融合了藥物、物理因素及特殊穴位和經絡等多種因素的作用,產生一種“綜合效應”,起到溫經散寒、扶陽固脫、消瘀散結、防病保健的作用[24],對寒、虛型更為宜。本研究針刺組在針刺心俞穴、脾俞穴后進行溫針灸,是在針刺的基礎上借助艾灸的作用增加溫補氣血,調理心脾兩虛之功,更好的治療失眠患者的臨床癥狀,進一步改善心脾兩虛的臨床癥型,從而達到標本兼治改善失眠癥狀的目的。陳勤等在艾灸背俞穴對心脾兩虛失眠患者的影響中表明:艾灸背俞穴為主的針灸療法優勢主要體現在改善患者的入睡時間及改善患者日間功能紊亂及情緒方面,且安全性更高,不良反應更少[25]。

本次研究結果表明,針刺組總有效率達94.3%,而對照組總有效率僅為77.1%,說明針灸對心脾兩虛型失眠的臨床療效確切、理想。在針灸及藥物干預后兩組患者的匹茲堡睡眠質量指數評分均有一定程度的改善,同時治療后針刺組匹茲堡睡眠質量指數評分優于對照組。提示針灸治療能夠有效改善失眠患者的睡眠質量,減輕甚至解除失眠患者入睡困難的癥狀具有十分確切的療效。此外通過兩組患者的治療副反應量表比較發現,針灸與口服西藥艾司唑侖均能改善患者的臨床癥狀,療效確切,治療結束后針灸治療組比口服艾司唑侖組副作用小,安全性更高。

綜上所述,針灸治心脾兩虛型失眠療效明確,同時能夠改善患者的睡眠質量,且療效明確,副作用小。