基于學生數據分析的學歷網絡教育發展的思考

——以中山火炬職業技術學院繼續教育學院為例

尹喜艷,李八斤

(中山火炬職業技術學院繼續教育學院, 廣東 中山 528437)

0 引言

2010年教育部發布《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》(以下簡稱《綱要》),《綱要》指出,要加快發展繼續教育,更新繼續教育的觀念,大力發展非學歷繼續教育,穩步發展學歷繼續教育。十九大報告進一步明確,“辦好繼續教育,加快建設學習型社會,大力提高國民素質”。學歷網絡教育是繼續教育的組成部分,更是學歷繼續教育的重要組成部分,在穩步發展學歷繼續教育的整體政策指引下,各高校尤其是各高職院校如何順應學歷網絡教育發展的整體趨勢,做好未來學歷網絡教育工作,是值得當下繼續教育工作者們思考的問題。

1 學歷網絡教育發展的現狀

我國的學歷網絡教育較其他的學歷繼續教育起步稍晚,開始于上個世紀末,目前,全國批準開辦網絡教育的院校68所,這68所院校多為211、985重點院校。高職院校的學歷網絡教育則主要依托有資質開辦網絡教育的重點高校,以地方學習中心的形式開展辦學。中山火炬職業技術學院繼續教育學院2009年與華東理工大學合作并開展學歷網絡教育招生,2018年開始與四川電子科技大學合作招生。學歷網絡教育層次包括大專和本科兩個層次;為更好把握我院學歷網絡教育的發展情況,現從學生人數、學歷層次、專業分布以及學生年齡結構幾個方面對2013-2018年的學歷網絡教育學生信息進行分析。

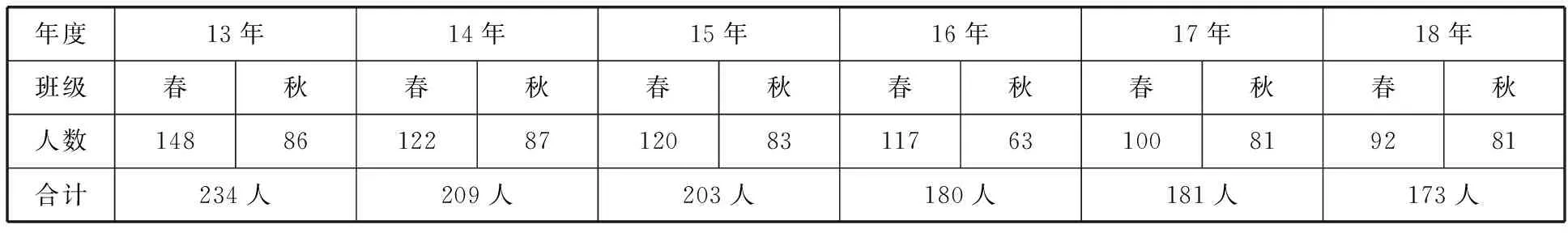

1.1 學生人數

表一 學歷網絡教育學生人數表

以上數據表明:2013-2018年,網絡教育年度學生人數呈現逐步減少的趨勢,年度春秋兩季學生總人數2013年有234人,到2014、2015年減少至200出頭, 2015年之后人數減少到200以下,2018年的招生人數為歷史最低點173人。與此同時,就同一年春秋兩季招生的情況來看,每年春季班的招生情況優于同年秋季班,呈現上半年人多,下半年人少的整體現象。

1.2 學歷層次

表二 學歷網絡教育學生學歷層次表

以上數據表明:2013-2018年專科生的人數高于本科生人數,這也是全國學歷繼續教育所呈現的共同的特點,2005-2016年,全國學歷網絡教育中專科生比例保持在54.1%-66.6%之間。[1]我院專科生的人數六年總和648人,占專本總人數(1180人)的55%,最高的一批是14春季班,專科生人數比例高達69%。我們也可以看到,這一現象到2018年秋季班有了重大變化,專科人數僅為13人,只占同批次總招生人數的16%,這一現象的出現與國家高等學歷繼續教育政策的調整相關。(后文將有進一步分析)

1.3 專業分布

我院學歷網絡教育各個專業報讀的人數存在較大差異,就報讀總人數而言,排在前三名的專業分別是工商管理、行政管理和會計專業,近六年的報讀人數總和分別人225人、224人和170人;計算機、市場營銷、安全管理等專業學生人數非常少,近六年的報讀人數總和不足15人;物流管理、工程管理、社會工作、國際貿易、藥學的學生人數居于中等水平,六年總和人數在50-110人之間。

就每個專業歷年的招生情況來看:工商管理和行政管理兩個專業的學生歷年都比較多,屬于熱門報讀專業;人數居于第三位的會計專業,近兩季學生人數減少較為明顯,18春、秋兩季學生人數僅6人;物流管理、社會工作、工程管理、藥學、國際貿易、藥學這幾個專業,雖不是招生熱門專業,但歷年的學生人數較為穩定。

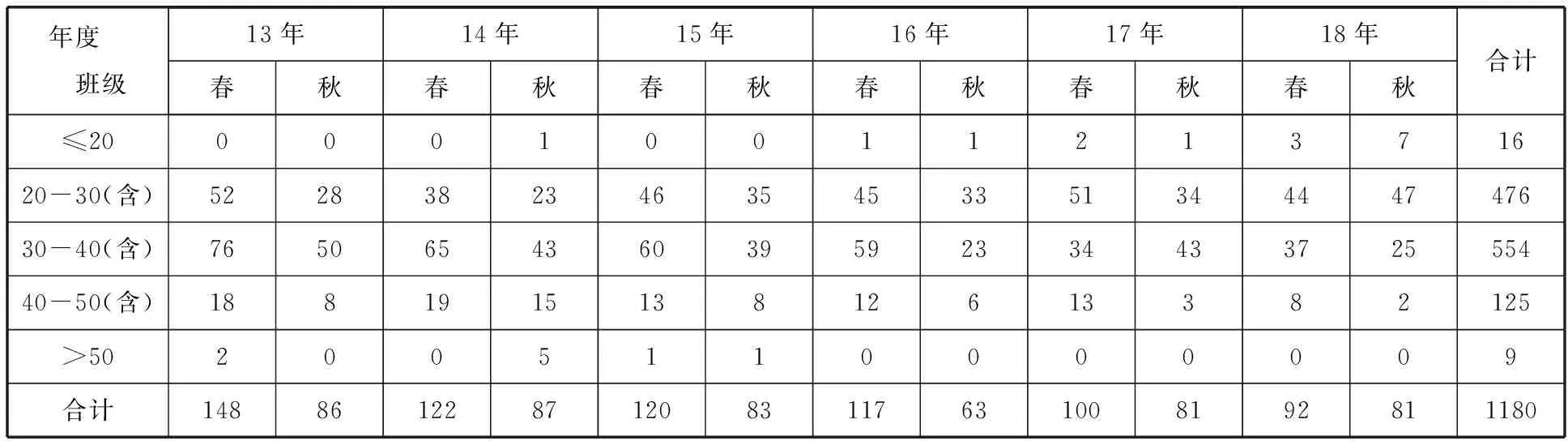

1.4 學生年齡

不同于全國普通高等教育的學生入學年齡以20歲以下為主體,學歷網絡教育學生的入學年齡小于20歲的只占很小比例。如上表所示,20歲以下和50歲以上的學生人數分別為9人、16人;網絡學歷教育的學生年齡主要集中在20-40之間,其中30-40年齡段的學生人數最多為554人,占總人數的47%;20-30年齡段人數為476人,占總人數的40%;40-50歲區間的學生人數為125人,占總人數的11%。20-50歲的年齡跨度大,也反映出學歷網絡教育學生身份的多樣性,既有各類單位的基層一線員工,也包括不少的中層干部和高層管理者。

表三 學歷網絡教育學生年齡分布表

(注:學生年齡為入學年齡)

2 學歷網絡教育發展面臨的問題

2.1 專科層次招生發展受到限制

2016年11月教育部發布《關于印發<高等學歷繼續教育專業設置管理辦法>的通知》(教職成[2016]7號,[2]以下簡稱《管理辦法》)規定,只有本科教育的高校不能再舉辦專科層次的學歷繼續教育,目前全國批準舉辦網絡教育的68所高校,大部分都不舉辦普通專科教育,這就意味著專科層次的網絡教育面臨重大招生限制。與我校合作十幾年的華東理工大學,學歷網絡教育中大部分的專科專業停止招生,僅有藥學和安全管理兩個專業保留招生。這也正是我院2018年學歷網絡教育學生招生總人數和專科招生人數降至近六年來最低點的重要原因,2018年秋季班專科生人數僅為13人,僅占同批次招生人數總和的16%。

2.2 各層次辦學專業設置面臨重大調整

在學歷網絡教育專科招生發展受限的同時,學歷網絡教育的專業設置也面臨重大調整。《管理辦法》第十一條明確規定: 普通本科高校、高等職業學校須在本校已開設的全日制教育本、專科專業范圍內設置高等學歷繼續教育本、專科專業。這也就意味著,在本校已開設的現有全日制本、專科專業范圍之外的專業將不再招生,各高校也在學歷繼續教育的具體專業設置上進行了大刀闊斧的調整。不難碰到,學歷繼續教育招生情況好、社會需求旺的專業,如果不在高校的現有的全日制本、專科專業范圍內的,只能停止招生;反之,高校現有的全日制本、專科專業,甚至是優勢特色專業,在學歷繼續教育的招生中如果遇冷,也只能被迫停招。未來,在各高校學歷網絡教育專業設置進行大調整之后,如何實現高校網絡教育專業設置與社會生報讀專業需求的匹配,最大限度地滿足學生實際的專業需求,這是未來網絡教育發展需要面對和解決的問題。

2.3 對學歷網絡教育“含金量”的質疑依然存在

對網絡教育的學歷“含金量”的質疑,伴隨網絡教育發展的整個過程,這不僅是學歷網絡教育要面臨的問題,也是其他學歷繼續教育形式(成人高考、自考、電大等)要面對的問題。雖然這些形式的學歷繼續教育所獲得的相應的學歷文憑都可在國家學信網上查詢認證,但很多學生因為不明白全國普通高等教育和高等學歷繼續教育的各自的性質和特點,主觀認定學歷網絡教育的“含金量”就是最低的,甚至錯誤地認為,網絡教育就是不用學習、不用考試也能拿文憑。另外,在就業、升學、考證、積分入戶等各個方面,網絡教育的學歷也常常因為社會整體的不了解而被歧視,導致報讀網絡教育的學生信心不足,自我要求不高,網絡教育教師也大多會降低學業要求,這些無疑成為影響學歷網絡教育持續穩步發展的制約因素。

3 發展學歷網絡教育的對策與建議

3.1 正確認識學歷網絡教育的地位與發展意義

學歷網絡教育起步稍晚,但是經過這幾十年的發展,已經成為可與傳統學歷繼續教育(成人高考、自考、電大等)比肩的重要學歷繼續教育的形式,2016年傳統的學歷繼續教育招生229.6萬人,學歷網絡教育的招生人數為211.2萬人。[1]可見,學歷網絡教育在整個學歷繼續教育中已經占據重要地位,與其他學歷繼續教育一道在實現我國高等教育的大眾化、普及化的過程中作出了巨大的貢獻。

雖然“含金量”飽受質疑,學歷網絡教育憑借自身的諸多優勢發展迅速,2016年211.2萬的在學人數,很好地說明了它本身在很大程度上滿足了社會求學人士的學歷提升需求。雖然2016年《管理辦法》發布,學歷網絡教育的發展面臨著前所未有的挑戰,但在當下我國“穩步發展學歷繼續教育”的整體教育發展背景下,學歷網絡教育在高等學歷繼續教育中的地位不會改變,仍然能夠在普及高等教育、提高國民素質、服務區域人才發展等方面繼續作出新的貢獻。

3.2 轉變發展觀念,穩步推進學歷網絡教育

學歷網絡教育的發展,不應只是盯住招生數量和辦學規模的發展,《管理辦法》的出臺,體現了國家對高等學歷繼續教育規范辦學和內涵發展的重視,學歷網絡教育的發展,要在穩步發展學歷繼續教育的國家政策的指引下,不斷提高辦學質量,努力實現內涵發展。

穩步推進學歷網絡教育。我院與華東理工大學合作辦學已逾十年,在招生辦學、教務及學生管理等多個方面已形成了良好的合作模式,在畢業生中也已形成了良好的口碑,不少在我院完成網絡教育專科的學生,又繼續在我院報讀了本科。對于學歷提升需求明確,且長期在中山生活居住的社會生,可以鼓勵他們報讀高中起點本科(五年制),這樣既充分發揮了我院和華理的合作辦學優勢,也避免了因專科專業不足帶來的發展限制。

3.3 創新發展思路,探索學歷網絡教育發展新路徑

一方面,要面向合作高校,嘗試增加新的合作辦學。在2016年《管理辦法》發布后,為更好地滿足社會生報讀學歷網絡教育的需求,我院在華東理工大學專科層次招生專業極大受限的情況下,于2018年春季開始嘗試與四川電子科技大學合作專科層次的網絡教育,有效地滿足了當季專科學生的入學需求。那么,在未來幾年,考慮結合學生報讀熱門的專業和報讀穩定的專業、尤其是在專科層次上,嘗試與新的重點高校開展合作,以補充華理專科招生專業的不足,從而更好地滿足社會生報讀專科不同專業的需求,這將是學歷網絡教育發展的新途徑。

另一方面,要面向當地企業單位。高職院校可以在主動為服務區域人才發展上有新作為,火炬職院繼續教育充分立足火炬開發區發展的實際,為服務地區經濟所需人才的發展作出了突出貢獻。十幾年來,繼續教育學院與多家公司企業合作開展了員工學歷提升定單班,如臺光電子材料有限公司的學歷定單班(44人),樂新電子有限公司中層干部學歷班(12人),壹加壹連鎖超市高管學歷班(17人),龍寧自動化設備有限公司高管學歷班(10人),格力小家電員工學歷班(17人)。目前,中山火炬開發區擁有包括國家健康科技產業基地、中國包裝印刷基地、中國電子(中山)基地等在內的九大國家級產業基地,全區擁有20多個國家和地區的工業企業達1000多家,世界500強企業18家。大量的公司企業在職人士渴望提升學歷、提高素質、增強技能,公司企業工作的員工報讀學歷網絡教育的年齡范圍涵蓋20歲-50歲的在職人士,中山火炬職業技術學院作為工業園區內唯一的一所高校,完全可以主動作為,在服務區域經濟發展、服務區域人才發展上有新的作為。

4 結語

當下,我國學歷繼續教育穩步發展成為總體趨勢,2016年《高等學歷繼續教育專業設置管理辦法》出臺,各高等學校應在新政策的指引下,分析當前學歷網絡教育發展的困境,思想走出困境的有效途徑,在探索推進高等學歷網絡教育的發展上形成自身的特色。