“素質能力”雙線融合全人格教學模式探索與實踐

史瓊艷,張江華

(常州機電職業技術學院,江蘇 常州 213164)

0 引言

在全球新一輪科技革命和產業變革中,世界各國紛紛將發展制造業作為搶占未來競爭制高點的重要戰略,把人才作為實施制造業發展戰略的重要支撐。實現制造強國的戰略目標,關鍵在人才。當前,我國經濟發展進入新常態,制造業發展面臨著資源環境約束不斷強化,人口紅利逐漸消失等多重因素的影響,人才是第一資源的重要性更加凸顯。

1 高職專業課程教學存在的主要問題

機電類高職院校肩負著培養制造業高素質技術技能人才的重大使命[1]。然而,在實際辦學過程中,不同程度存在著教育供給與滿足產業轉型升級要求、學生成長成才需求不充分不平衡的問題。具體到專業教學過程中,我們發現學生不同程度存在著基礎素質養成不足,共性技術、關鍵工藝掌握不夠,自主學習、合作學習質量不高,創新思維、創新能力不足,可持續發展、全面發展能力不強的問題[2]。

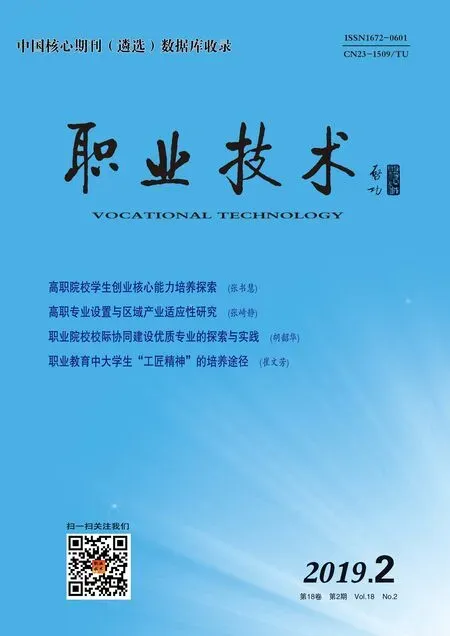

為此,常州機電職業技術學院(以下簡稱學院)全人格教學團隊(以下簡稱教學團隊)自2007年起,在專業教學過程中以全人格育人為理念,以素質能力融合培養為方向,以國家骨干高等職業院校建設(2010-2014)為契機,從“標準、實施、評價、保障”四個維度,積極探索并不斷完善符合中國國情的、順應未來發展方向的“素質+能力”雙線融合的全人格專業課程教學模式。

圖1 全人格專業課程教學模式

2 “素質+能力”雙線融合全人格專業課程教學模式的探索與研究

2.1 打造雙線融合的“能力素質集”,重構專業教學標準體系

在充分規劃學生成長發展的基礎上,經過深入的企業需求調研和生源學情分析,遵循高職教育規律和學生認知規律,打破原有專業教學課程中能力與素質培養相對分離、割裂的狀態,運用建構主義理論,以素質培養與能力提升有機融合和螺旋提升為主線[3],聯合區域行業企業專家對傳統課程所承載的素質與能力培養目標,進行分解、揉合,打造全新的“能力素質集”。由“團隊協作、誠實守信、持之以恒”等15項指標、130項觀測點組成的專業教學素質標準體系和由“工藝設計與應用、數控加工”等12項指標和99個模塊組成的專業教學能力標準體系融合構成,以此貫穿專業教學設計、實施、評價全過程,實現素質目標可測化和素質培養可操作。其中,素質標準體系遵照認知規律分不同年級側重培養,較易達成的指標如安全環保、親和友善、責任心等在一年級培養;較難達成的指標如審辨能力、精益求精、自主學習能力等,在一、二年級連續培養;難于達成的指標如創新、組織管理、持之以恒等,在三個年級反復夯實,最終實現15項素質目標的全部達成。

2.2 開發能力遞進的“作品化”學習項目,整合專業教學內容體系

以“能力素質集”為遵循,打破傳統課程體系,根據實踐知識建構原理,重新序化知識體系,按照遞進、融合原則,將必須掌握的知識和能力培養要素植入“作品化”學習項目,經反復論證不斷優化,校企共同開發了3個學習項目和23個子項目。以項目為載體重構學習內容,通過子項目教學設計和課堂教學設計,將能力培養的12項指標和素質培養的15項指標,根據學生各個階段的目標要求鑲嵌于不同子項目的制作中,融合于專業教育全過程,為真正實現“做中學、學中做”,為有效提升學生崗位適應能力和自我拓展能力奠定了扎實基礎。

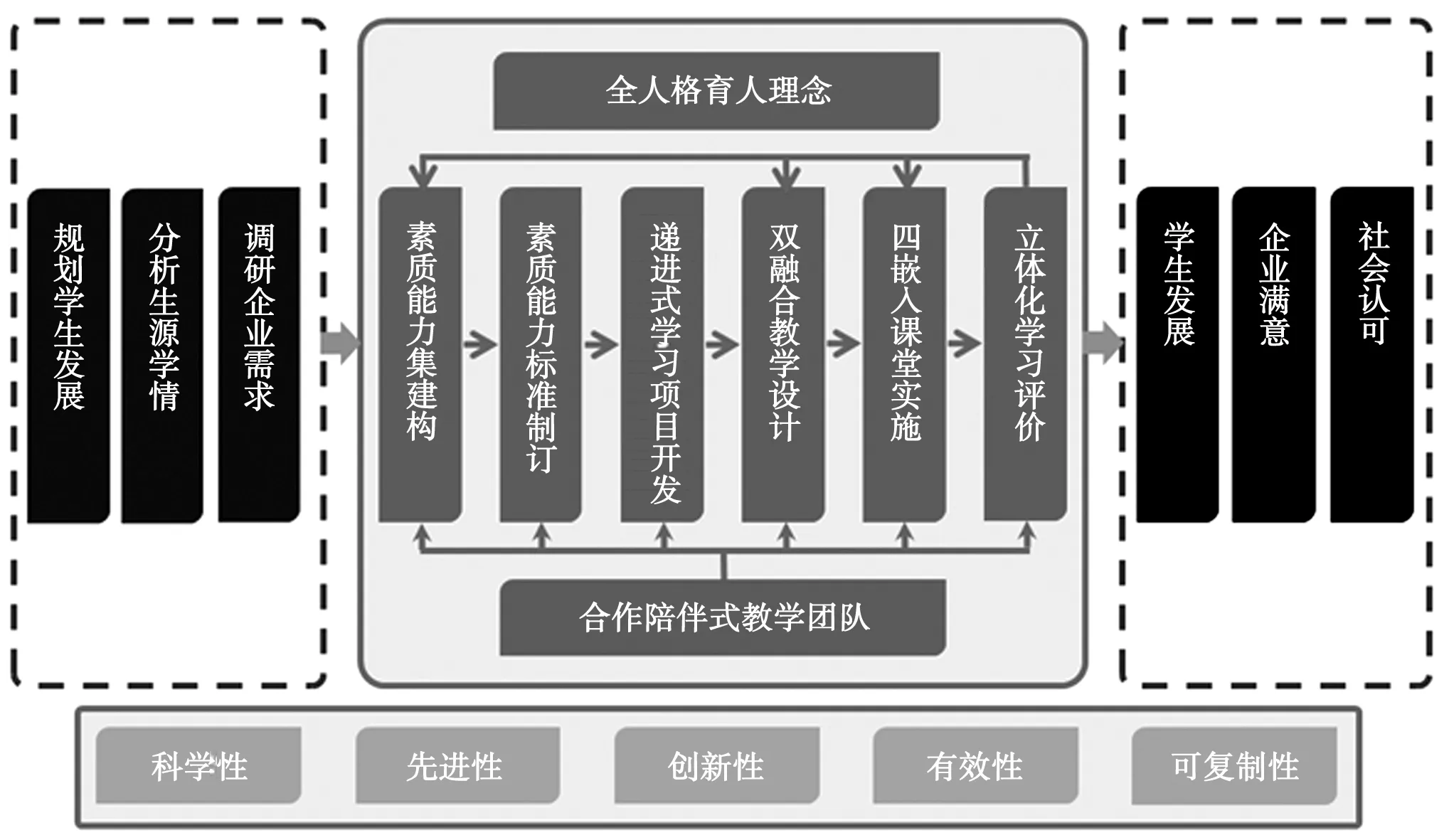

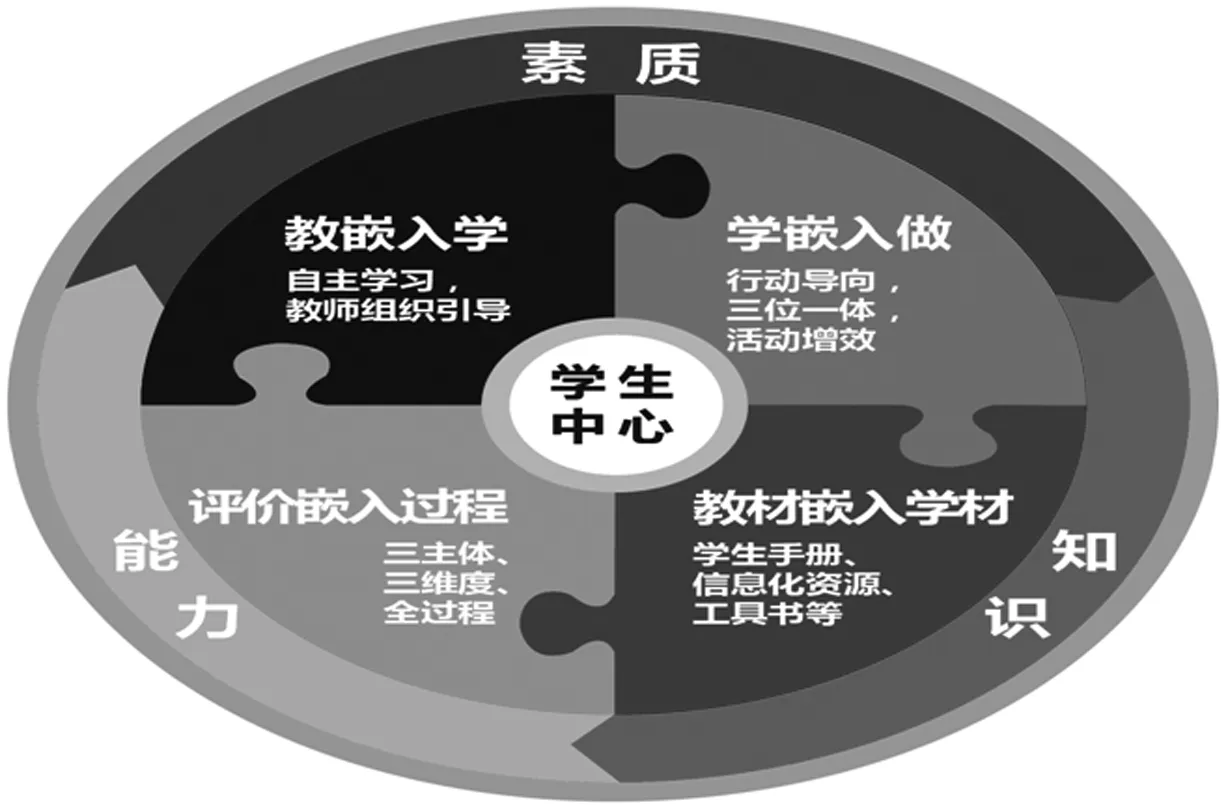

2.3 構建“四嵌入”的課堂教學范式,重塑學生中心課堂生態

教學團隊構建了“四嵌入”課堂教學范式,將“能力素質集”的相關要素全方位嵌入教學各環節,形成環環相扣的課堂教學鏈。①教嵌入學:學生始終是課堂的中心,教師將教學內容設計成由易到難的若干任務交由學生完成,把鼓勵學生提問、如何查閱資料、怎樣思考解決問題等作為課堂教學的主要任務,成為學生學習的組織者和引導者,實現授之以漁。②學嵌入做:課堂教學活動按照任務驅動、行動導向、成果展示的教學路線開展,學生不再是被動地接受知識技能的傳授,而是以個體或小組合作的方式將學習活動嵌入各項任務完成過程中,通過旋轉木馬、小組討論、棉花糖塔等系列化活動和承載素質能力的作品化學習項目的制作實現學生自主學習,做中學,學中做。③教材嵌入學材:教師依據“能力素質集”裁定學習內容,以“學生課堂工作頁”組織教學。工作頁圍繞學生自主高效學習進行設計,配以任務、問題和系列活動,教師提供閱讀材料、相關的信息化資源、專業工具書等形成學習材料,工作頁與學習材料取代了傳統教材。④評價嵌入過程:教師根據學生課堂任務完成情況,對學生可視化的作品、海報等完成能力進行評價的同時,時刻關注記錄每個學生在溝通表達、安全環保、持之以恒、責任心等方面的行為,作為素質培養相關指標的評價依據,并不斷發現且有針對性地強化學生素質目標達成中的弱項;學生填寫“課堂評價反饋表”對課堂效果進行反饋,促進教師適時改進課堂教學設計和實施。

圖2 “雙線融合”的學習項目開發路徑

小組合作學習為主的“四嵌入課堂”,變“師教生學”為“生學師導”,促進了學生學習走向自主;教師鼓勵學生提出問題,探究解決問題的方法,在生生間、生師間互動討論中,激發了學生課堂學習興趣和求知探索的欲望,幫助學生在學會學習的過程中,不斷提升發現性學習效果。

圖3 “四嵌入”課堂

2.4 構建立體化的學習評價系統,形成融合促進評價機制

建立三主體、三維度、全過程的立體化學習評價系統。依據素質培養130個觀測點和能力培養99個模塊,針對素質知識能力三維目標達成度,以自評、他評、師評(包括教學團隊中企業兼職教師評價)為主體,通過日常關注、記錄和考核等形式,貫穿課堂學習、項目完成、畢業考核全過程,分階段形成個性化素質評價蛛網圖和知識能力評價結果,清晰測評不同學習階段學生素質能力培養相關指標的達成。每次測評結果運用于教學診斷與改進,教師發現結果與目標之間的偏差,動態調整教學方案,并對學生個體評價結果中的弱項進行針對性強化和改進;學生發現自評與互評、他評之間的偏差,可以充分認識自我,進而不斷修正提升,形成周期性的“評價→反饋→改進→提高”螺旋式提升機制,促進素質能力螺旋上升。

3 “素質+能力”雙線融合全人格專業課程教學模式的實踐與成效

3.1 開發了“素質+能力”雙線融合全人格專業課程教學新標準

克服了傳統專業教學素質目標不落地的不足,應用建構主義理論,堅持以全人格發展為目標,以素質與能力融合發展為手段,重構專業課程教學標準,實現了素質、知識、能力融合化、體系化、標準化,集成打造了27個指標,130個素質觀測點、99個能力模塊的“素質能力集”,提升了專業課程教學標準的科學性和可操作性,實現了專業課程教學標準的創新。

3.2 構建了“素質+能力”雙線融合全人格專業課程教學新模式

打破了傳統專業教學素質與能力培養相對分離和割裂狀態,解決了素質、能力培養成效低的問題。將素質與能力培養完全根植、滲透、融合于專業教學全過程,以“素質能力集”為引領,以重構項目化學習內容、變革課堂學習模式、開展立體化學習評價為路徑,以合作陪伴式教學團隊建設為保障,以培養全面發展的人為旨歸,形成了具有先進性、有效性、可復制性特征的一整套專業課程教學改革方法體系,創新了專業課程教學模式。

3.3 建立了“素質+能力”融合促進的立體化評價新體系

針對傳統專業教學素質評價不可測的問題,始終站在全人格發展的高度,將素質目標、能力目標評價貫穿于專業教學全過程。充分發揮評價體系的“聽診器、方向盤”作用,通過分階段、持續性觀察評價、結果反饋、發現偏差和針對性強化,促進學生團隊協作、誠實守信、持之以恒、自我學習等15項素質指標的逐步提升,進而實現學生的自我認知和自我提高,進一步激發學生專業學習的內驅力,促進12項能力指標的達成。最終將教育教學行為歸宿到學生學習自主性的激發與引導上,形成了素質、能力反復作用、螺旋提升的“融合促進”機制,創新了具有科學性和可測性特征的“三主體、三維度、全過程”立體化評價體系。

4 結語

到目前為止,學院共有8個專業實施了該模式,與傳統模式相比學生綜合素質高,專業能力強,精神風貌佳。調研數據顯示:本模式畢業生在“人生的樂觀態度”“積極努力、追求上進”方面得到明顯提升的人數占比達到85%,較全院學生整體高出7個百分點。同時,對實施該模式培養的學生調查發現:在校一年級學生中有97.8%的同學認為自己安全環保、親和友善、責任心等方面都有明顯改善;二年級學生中有98.1%的同學認為自己在審辨能力、精益求精、自主學習等方面有顯著提高;99.2%的三年級學生認為自己的創新、組織管理、持之以恒等方面都得到了鍛煉與培養。100%的畢業生認為他們的素質得到養成,培養了他們的學習能力、職業技能和創新意識,使他們成為一個明紀守規、敢于擔當的社會人。

黃河水利職業技術學院等3所高職院校已將此成果移植到機電一體化專業,山東職業學院等2所高職院校將此模式移植到機械制造專業,北京交通運輸職業學院等6所職業院校將此模式移植到汽車維修專業教學模式改革實踐中,省內外200余所高職院校來我校學習交流本模式的理念與做法。