高原環境柴油機起動過程燃燒形態分析

馬寧 李本正 周國印

摘 要:高原環境對柴油機起動過程產生重要影響,使得柴油機起動過程出現轉速波動幅度大、燃燒不穩定、甚至失火等問題。本文通過對柴油機起動過程燃燒形態分析發現,起動過程交替出現三種燃燒形態,分別為“Y”型、“W”型以及“V”型,其中“Y”型多出現于加速階段,“V”多出現于怠速階段;高原起動出現了更大比例“W”型燃燒,“W”型燃燒對應著火始點均在上止點之后,隨著滯燃期增大,第二峰值出現偏晚,對應峰值偏小,燃燒形態從“W-1”型過渡到“W-3”型,甚至“V”型。

關鍵詞:柴油機;起動過程;燃燒形態

1 引言

柴油機起動過程轉速變化規律與各循環對應的缸內做功情況相關,從柴油機起動過程燃燒形態可以分析起動過程中非穩態燃燒的內部特征[1-4]。在對柴油機起動過程燃燒形態進行描述的研究中,國外學者Akio[5]最先通過對一臺直噴式柴油機的起動測試發現燃燒出現大量雙峰形式的燃燒,Akio根據燃燒第一個峰值與第二個峰值的壓力差定義了A、B、C、D、E五種燃燒形態;而國內學者李德桃[6]通過對渦流室式柴油機的起動測試也發現了類似的燃燒形態,根據起動測試所得到的燃燒形態在倒看時的形態特點,將其總結并命名為“Y”、“W”和“V”三種典型燃燒形態。

2 高原環境柴油機起動過程燃燒形態分析

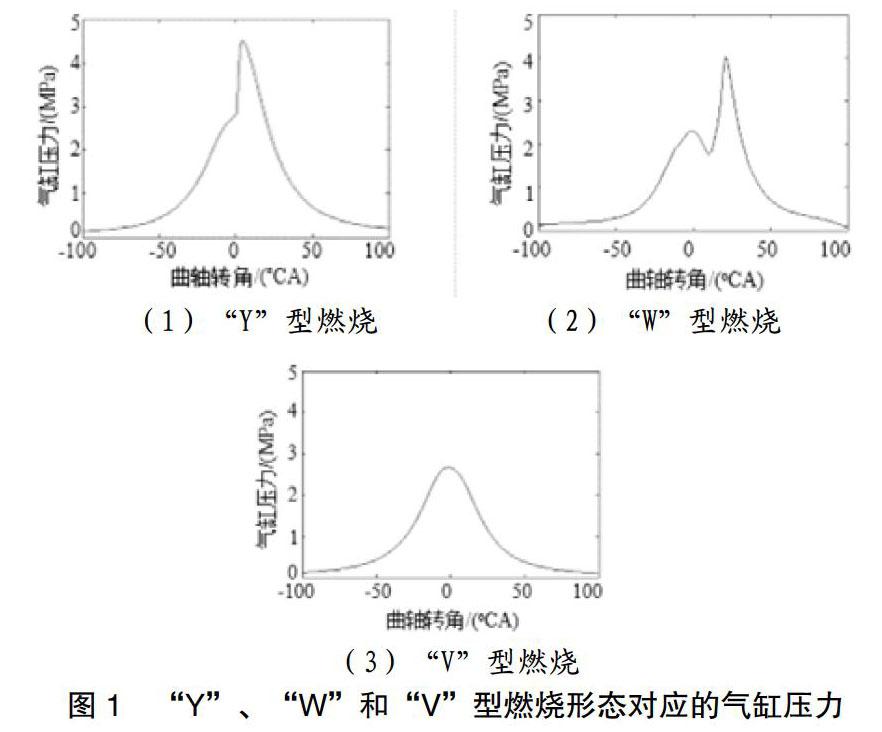

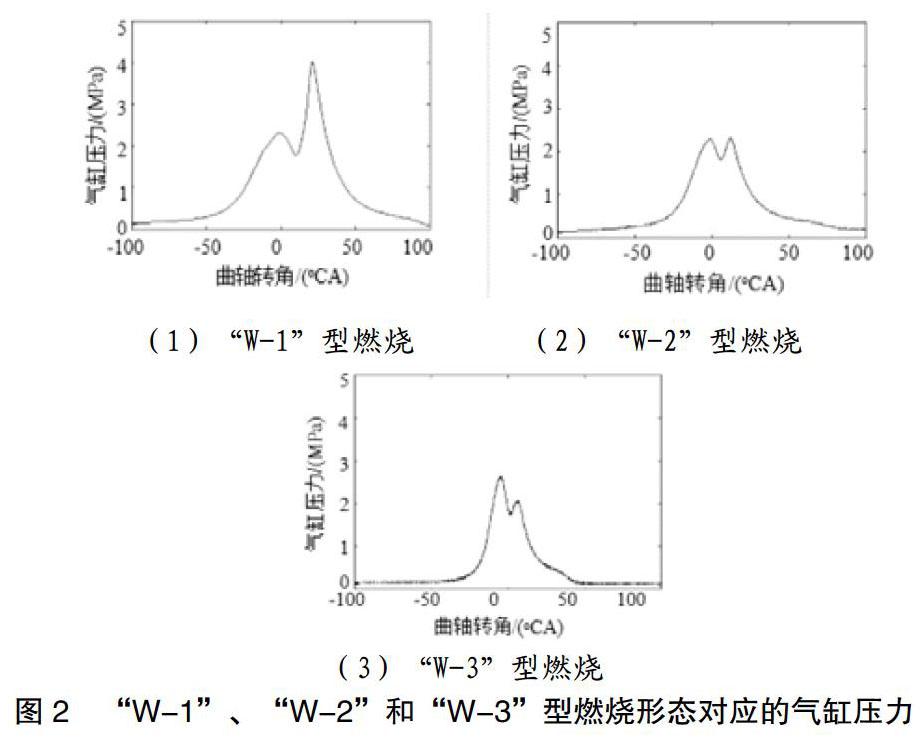

本文在Akio和李德桃研究基礎上,基于測試高原柴油機起動過程出現的燃燒形態[1],通過對起動過程逐循環歸納發現,起動過程既出現了“Y”、“W”和“V”等三種經典燃燒形態,如圖1所示,同時在“W”型燃燒形態基礎上,根據前后峰值的大小關系,又細分出三種不同形態,分別將其命名為“W-1”、 “W-2”和“W-3”型燃燒,如圖2所示。

“Y”型燃燒,其形狀相似于正常的燃燒形態,倒看時缸壓曲線形狀相似字母“Y”,缸內爆發壓力高,以曲軸轉角計的滯燃期較短,燃燒室內出現多個火核,著火發生之后火焰快速覆蓋全部燃燒室,做功能力良好;“V”型燃燒,其形狀相似于缸內純壓縮壓力曲線,倒看時曲線形狀相似字母“V”,缸內爆發壓力沒有明顯的升高,燃燒室內火焰形狀呈現纖維狀,做功能力非常弱;“W”型燃燒在壓力變化過程中出現兩次峰值,倒看時曲線形狀相似字母“W”,以曲軸轉角計的滯燃期偏大,著火時刻推遲到上止點之后,后燃現象嚴重,缸內最大爆發壓力低于“Y”型燃燒,做功能力偏弱。“W”型燃燒是“Y”型燃燒與“V”型燃燒之間的過渡形態,當滯燃期縮短,著火時刻提前,則“W”型轉化成“Y”型,當滯燃期延長,著火時刻推遲,則“W”型惡化成“V”型。

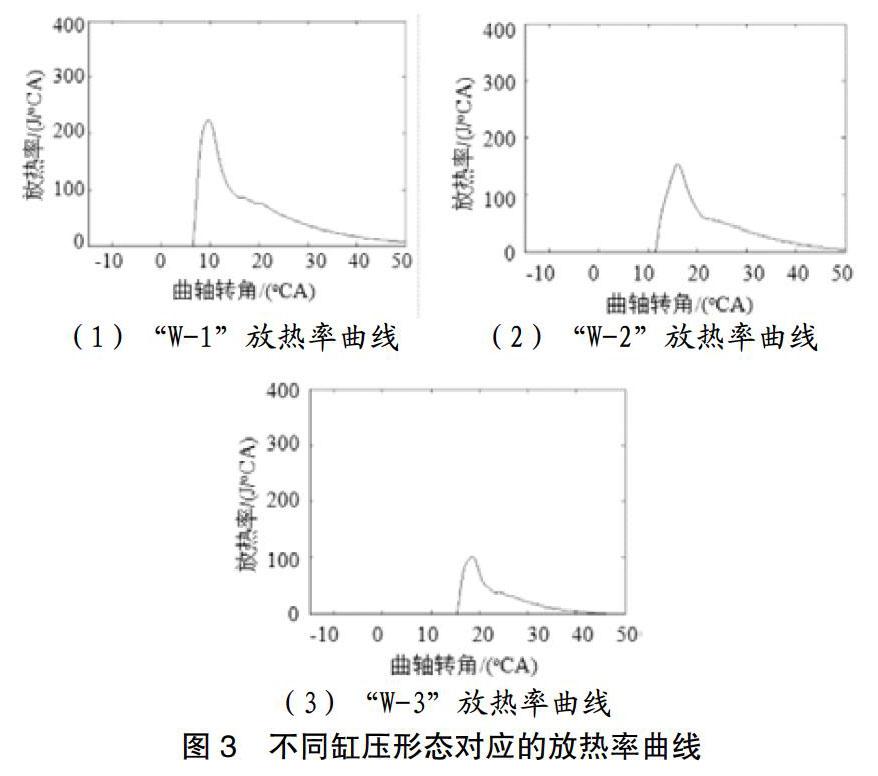

“W”型燃燒較為特殊,高原環境起動過程出現了更大比例的“W”型燃燒,圖3為“W-1”、“W-2”和“W-3”型燃燒形態對應的放熱率曲線,這三種燃燒形態對應的著火始點均在上止點之后,隨著著火滯燃期增大,著火始點進一步后移,第二個峰值出現時間越來越晚,峰值也越來越小,燃燒形態逐漸從“W-1”型過渡到“W-3”型,甚至“V”型。“W”型燃燒對相鄰前一循環的對應轉速異常敏感,一旦轉速上升幅度突然增大,以角度計的滯燃期相應延長,極易導致“W-1”型向“W-2”、“W-3”甚至“V”型惡化,造成循環失火。

3 結語

通過對高原環境柴油機起動過程燃燒形態分析發現,起動過程交替出現三種燃燒形態,分別為“Y”型、“W”型以及“V”型,高原環境起動過程出現了更多“W”型燃燒,隨著著火滯燃期增大,燃燒形態逐漸從“W-1”型過渡到“W-3”型,甚至“V”型,尤其在加速以及過渡階段,這說明高原環境起動過程滯燃期嚴重偏長,使得柴油機缸內著火多發生在上止點后,燃燒劣化。

參考文獻:

[1]馬寧,李若亭,趙文柱等.高原環境條件下的柴油機起動過程試驗研究[J].兵工學報,2016,15(08):52-58.

[2]Sever Alexandru Haba,Gheorghe Oancea.Studies on thermal contraction of crankshaft bearing under extreme low temperatures[J].Journal of thermal science,2015,24(05):496-501.

[3]游維華.滯燃期對柴油機性能影響的試驗研究[J].柴油機, 2014,36(06):6-8.

[4]樓狄明,闞澤超,曹志義等.重型柴油機高原低溫起動升速穩定性試驗[J].長安大學學報,2017,37(01):120-126.

[5]Akio Kobayashi,Akira Kurashima,Shin Endo.Analysis of cold start combustion in a direct injection diesel engine[C].SAE Paper.1984,840106.

[6]李德桃,何曉陽.渦流室式柴油機在冷起動條件下非穩態燃燒過程研究[J].內燃機學報,1987,5(03):193-204.