收入結構、城鄉差異與居民幸福感

——基于中國家庭金融調查數據的實證檢驗

萬佳樂,李超偉

(天津工業大學 經濟與管理學院,天津 300387)

一、引言

新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。化解社會主要矛盾,讓人民擁有更多獲得感和幸福感,已經成為經濟社會發展的根本宗旨和奮斗目標。值得注意的是,不論是政府、社會還是個人,都在提升居民幸福感的道路上從未止步。政府為了提高國民幸福感,不斷地優化公共政策以及提升社會福利水平;社會為了提升居民幸福感,不斷地提高公共服務和設施的質量;居民為了提升家庭幸福感,不斷地創造財富來實現美好生活。遺憾的是,長期以來人們在評價幸福時更多直白地選擇了收入水平的效用最大化。Easterlin悖論的出現,否定了收入總量對幸福感的影響(Easterlin,1974),使得學者對幸福經濟學產生了更為廣泛的討論與研究,學術界對此態度不一。但是這些研究成果大多忽視了居民收入結構在家庭幸福感中具有重要作用的事實。通常來講,不同類型的收入依其獨特的性質反饋著個體不同的情感層面,會為個體帶來不同的感受,其幸福感的效用也會大相徑庭。同時,收入結構中每種收入支出類型占比的不同也會影響到個體效用,進而影響到個體幸福感。因此,研究收入結構對居民幸福感的重要性不言而喻。那么,收入結構影響家庭幸福感的機制是怎樣的?與此同時,我國正處于深入推進新型城鎮化建設的關鍵時期,其在未來可以預見的一定時期內,城鎮化發展仍會是追趕與加速的過程(劉愛華和朱志勝,2017),這必將進一步帶動更多的農村居民進城務工。在這一過程中,城鄉之間的收入結構與幸福感是否具有差異性?其背后又隱藏了怎樣的現實因素?以上研究缺口將成為本文研究的重點。

二、文獻綜述

近20年,研究幸福感的文獻著作可謂汗牛充棟。無論是經濟學家還是社會學家,都從不同的角度對其進行詮釋。其中,不僅有對幸福感的定義和本質的研究與觀察(Easterlin,2010;等),影響幸福感因素的細致分析(羅楚亮,2006;等),而且還有對幸福感的測量(Ng,1996)以及提升家庭幸福感的有效路徑的探究(Kahneman & Stone,2004)。隨著經濟發展水平、貧富差距的持續加大以及人們對美好幸福生活的向往,分析幸福感的相關方面已然更多圍繞著收入方面而展開,關注收入的各類形式是怎樣影響家庭幸福感,其背后的作用呈現出怎樣的理論機制,包括:收入的增加可以降低家庭的流動性約束、減少未來的不確定性、減少家庭的預防性儲蓄(張秋惠和劉金星,2010)等。另外,從馬斯洛需求理論角度分析,收入的提升會使得家庭有更多的個人與家庭追求。若按此推理,似乎收入的提升會正向影響家庭的幸福感,但是現實真的如此嗎?

一方面,部分學者支持收入能夠提升家庭幸福感的觀點。Tella et al.,(2001)利用1975年到1992年的12個歐洲國家的微觀調查數據,發現收入對幸福的作用呈遞增趨勢;Lelkes(2006)利用匈牙利的數據研究發現,收入能夠促進幸福感的提升,其顯著性與其他發達國家相比較高;Sack et al.,(2013)利用蓋洛普數據研究全球25個國家的幸福收入數據發現,收入的增加依然能夠促進個人幸福感,同時也否定了相對收入的作用。以上支持收入與幸福感存在正相關的學者,其研究更多的是基于局部國家的數據而得到相似的結果。然而另一方面,一些學者認為收入與幸福感并無顯著相關性。Easterlin(1974)于收入與幸福感的研究中發現,收入與幸福感并沒有顯著的相關性,收入的增加未必能夠提升國民的幸福感,該發現被稱為“Easterlin悖論”,亦稱為“幸福收入悖論”。之后,該悖論存在兩類跟隨者,包括利用不同的數據得到同樣的結果,以及對幸福收入悖論的解釋。Kenny研究美國的數據,發現在一段時期,經濟增長并沒有伴隨著幸福感的增長,反而是不變或微小的變化。魯元平和楊燦明(2013)利用中國1990年中國部分城鎮的樣本數據進行分析,發現幸福悖論現象處處存在。

解釋幸福收入悖論的角度主要集中于三方面:攀比效應、習慣形成效應以及非物質因素。攀比效應實際上也包括了相對收入效應,他們認為個體的幸福感與自身收入水平呈正相關,但是卻與參照群體平均收入水平呈負相關,參照群體相對越富裕,在攀比效應發揮作用的情況下,導致個人的幸福感水平不變或下降。研究這些參照群體的具體指標有所不同,包括選取當下與過去的經濟情況作比較和收入預期滿足度(Andrews & Withey,2017)以及收入不平等(魯元平和王韜,2011)等指標。習慣形成效應認為,個體對與以往增加幅度相同的收入不敏感,增加的收入最初能增加部分幸福感,但是邊際效應呈遞減趨勢,因此要持續增加個體收入來維持幸福感的提高(Frey & Stutzer,2002)。同時,幸福感與消費水平有關,由于消費水平受到個人消費習慣的影響(Easterlin,2015),因而即使個人收入下降,消費水平也不會受太大的影響,幸福感水平也較為穩定。非物質因素包括性別、年齡、受教育程度(黃嘉文,2013)以及腐敗(陳剛和李樹,2013)等。

值得注意的是,相對于“收入幸福”之謎研究的加速推進,以家庭收入結構為核心的研究則顯得十分滯后。但是隨著國內對于幸福經濟學研究熱度的增加,已有部分學者對收入結構與幸福感之間的關系進行了初步探究,雖然僅從收入結構中的某一類收入數值入手,但仍然具有重要的參考價值,為我們的研究提供了一定的理論基礎。具體說來:蔡銳帆等(2016)利用CHFS數據研究了財產性收入對于居民幸福感的影響,研究發現風險性資產的增加會降低家庭的幸福感。王巖和楊沫(2015)通過轉移性收入的角度研究了社會保障與幸福感的關系,研究指出社會保障強度的增加可以顯著增強居民的幸福感。陽義南和章上峰(2016)研究的結論與之類似,他們利用CGSS的數據發現,社會保險可以增加家庭幸福感,即表明了轉移性收入能夠促進幸福感的提高。而張秋惠和劉金星(2010)則研究了工資性收入、轉移性收入、經營性收入以及財產性收入對于農戶消費水平與效用水平的影響,這為我們研究收入結構對于城鄉居民幸福感的異質性影響提供了一定的思路。

綜上所述,我們可以看到關于收入與幸福感之間存在復雜的影響機制,大多數學者已從收入數值水平可以增加居民幸福感這一命題逐漸轉移到“收入—幸福”悖論的研究,并涌現了大量的學術作品,這為本文提供了一定的研究鋪墊。遺憾的是,從目前來看,對于全局性研究收入結構對中國居民家庭幸福感影響的學術作品至今無緣得見。本文旨在彌補這一研究缺口,同時考慮城鄉之間收入結構與幸福感關系的差異性,并探討城鎮化進程中,因進城務工使得農戶的收入與幸福感之間的關系發生變化的可能性和具體情況,從而進一步拓展了本文的研究結論。

與已有學術研究相比,本文可能的邊際學術貢獻在于:一是研究視角新穎。彌補了目前僅從總量入手,忽視收入結構的研究缺口,收入與居民幸福感之間是否存在結構效應?與此同時分析了城鎮化加快的進程下,城鄉之間的收入結構與幸福感關系有何差異?并深入探討了農戶在拓展收入結構進城務工的過程中對幸福感的影響?二是本文對于收入結構的處理更為完整。已有學術文獻大多研究的是數值情形下的收入結構問題,而本文從收入結構的相對角度與絕對角度分別進行研究分析,從而實現了收入結構情形下整體與結構兩個層面的研究,其研究過程更加嚴謹;三是處理方法。一方面,我們使用邊際效應分析回歸結果,并通過加入收入結構的平方項來研究收入結構與幸福感之間的倒“U”型影響效應。另一方面,充分考慮了城鄉異質性前提下收入結構與居民幸福感之間的影響關系,從而使得研究結果更加飽滿;四是拓展了已有研究結論。我們發現:第一,從相對收入結構角度來講,轉移性收入對居民幸福感的作用更為顯著;第二,從城鄉差異角度來說,農村居民則更多需要從絕對收入結構層面來提升家庭幸福感;第三,研究發現收入結構與居民幸福感之間存在著倒“U”型關系。第四,農村居民的務工收入比重與幸福感存在著正“U”型效應。這是在戶籍管理制度下,進城務工人員無法獲得市民化身份認同的真實體現。

三、機制分析

經典的“收入—幸福”的研究大多將收入類型之間視為無差別來研究對于居民幸福感的影響。這雖然一定程度上為研究提供了鋪墊,但顯然與現實不符。原因在于,不同收入類型的來源、性質、穩定性、連續性、多元化程度均存在顯著差異性。與此同時,城鎮化浪潮下,農村居民的收入結構更加豐富化,同時該群體與城鎮居民的收入結構存在顯著的異質性。因此,僅從總量角度上來分析居民收入對幸福感的影響未免有主觀臆斷之嫌,其研究結論也將大打折扣。那么,收入結構對于幸福感的影響具有怎樣的傳導機制?城鄉差異背景下的收入結構又會如何影響家庭的幸福感?為此,我們將收入結構分為相對收入結構與絕對收入結構兩部分,對其進行簡要的機制梳理,具體如下。

(一)絕對收入結構與居民幸福感

人們對于幸福感的追求具有典型的欲望特征(晏小華等,2018)。即當絕對收入結構中的各成分數值不斷增加時,人們對于幸福的欲望也會不斷增強,倘若此時不能積極的優化收入結構,那么則可能出現收入結構中的絕對收入數量的增加,但是其居民的幸福感沒有顯著有效的提高。同時,不同收入成分的性質具有差異性,對于幸福感的影響自然也存在不同的影響。根據張秋惠和劉金星(2010)、韓海燕和何煉成(2010)、張邦科等(2011)學者的觀點,收入結構中工資性收入和經營性收入具有基礎性與持久性的特征,是其持久性收入的重要部分,它能夠為家庭帶來較為穩定的收入預期,從而降低了流動性約束,使得家庭能在較為安全的經濟狀態下進行生產和生活,使得無形之中提升了家庭的幸福感。反之,由于轉移性收入和財產性收入具有暫時性的特征,因此從絕對收入結構角度對于幸福感的影響可能較為微弱。轉移性收入則更多地體現了撫恤、社會保障性質,轉移性收入較高的家庭,其生活水平往往比較貧困,面臨著生活拘謹,消費不足的窘境,該收入更多的是用來作為預防性儲蓄,以應對未來隨時可能面臨的不確定性,這無疑會降低他們的流動性約束,使得他們當下的福利水平較低,幸福感不高。

盡管財產性收入具有暫時性的特點,但卻更加符合Thaler(1985)所提出的“心理賬戶”理論。心理賬戶理論認為人們會依據不同的財富來源和支出目標在心中劃分為不同的心理賬戶,這些賬戶單獨作用,彼此不會劃轉資金。通過勞動辛苦賺來的財富和短期內甚至是意外獲取的財富分屬于不同的賬戶,因而其支出也有所不同,那么支出帶來的效用也會有所差異。財產性收入在四種收入中的不穩定性最高,同時還兼具偶然性,容易引發個人較為隨意的支出。隨意的支出能夠帶來短暫的情緒上的滿足,改變個人負面情緒和緩解壓力,容易提升幸福感水平。因此更多的是短期內對幸福感產生促進作用,長期則可能呈現倒“U”型關系。

(二)相對收入結構與居民幸福感

從相對結構意義上來講,人們的幸福更多的是來自收入預期的波動情況及其收入類型的占比狀態。其中,占比的波動方向和幅度往往決定了收入對幸福感影響的大小。現實中工資性收入與經營性收入具有穩定性的特征(韓海燕和何煉成,2010),其收入占比的波動較低,因而收支方面能夠產生相應的穩定預期。與此同時,轉移性收入與財產性收入與之不同。這兩種收入往往處于波動狀態,對下一期的收入也無法產生較為穩定的預期,因而降低了消費效用,使個人心理容易產生焦慮和不安全感。財產性收入和轉移性收入由于不穩定性的關系,如果在總收入中占的比重較大,在面臨突如其來的收入風險時,其家庭的風險敞口較大,抵御風險的能力明顯不足。一旦惡化,將對個人幸福感產生較大的負面影響。因而,轉移性收入和財產性收入對幸福感影響更多的是短暫性的,長期則可能出于先上升后回落的狀態。具體情境下作用的發揮,將取決于預期波動情況和收入占比的實際情況。

(三)城鄉差異背景下的收入結構與居民幸福感

城鄉幸福感的收入結構效應的差異主要在于經營性收入與財產性收入。農民收入主要來源于經營性收入,少部分來源于地租等財產性收入,因此農村家庭經營性收入的增加可以顯著降低經濟活動的不確定性,從而優化他們的消費決策,增強消費水平,進而提升幸福感。而城市居民的主要收入既包括穩定的工資性收入,還包括了一定比例的財產性收入,后者包含房租、金融資產、住房等資產,并以金融資產為主。城鄉之間的收入結構存在很大差距,由此使得各自的收入結構對雙方的幸福感影響的具體方面和力度產生了較大的差異。其原因不僅在于農村生活所依存的農業收入的稀少和不穩定,而且與金融市場規模和發展的現狀密切相關。相較而言,農村家庭收入不高,缺少可以用于獲得財產性收入的本金,財產性收入的占比較低。加之農村普惠金融發展現狀不容樂觀,農戶面臨嚴重的信貸約束,他們很難通過自有資金去參與金融市場,獲得資本回報更是難于上青天,從而客觀上制約了他們增加財產性收入的渠道。主觀上,由于獲得財產性收入需要更高的金融知識水平,農村居民普遍缺乏必要的金融知識與金融信息,參與金融市場往往成為市場中貽笑大方的韭菜。在風險厭惡心理的作用下,他們對于財產性收入并不敏感,也很難保證其長期穩定地具有財產性收入。而城市居民則不同,他們可以享受更多的金融產品,金融服務,具有更加多樣化的投資方式,金融知識水平也相對較高,這很大程度上提升了他們獲得財產性收入或者增加財產性收入比重的可能性,其幸福感自然也得到提高。

值得注意的是,學者普遍認為收入與幸福之間的關系呈現曲線型(陽義南和章上峰,2016;張學志和才國偉,2011)。即當收入增大到一定水平時,收入的增加可能不會顯著提升幸福感水平,甚至使得影響效應減弱和降低,由此推測到該處可能存在飽和點。借鑒這種研究思路,我們認為不論是絕對收入結構效應還是相對收入結構效應,對于居民幸福感的影響可能也存在一種非線性的倒“U”型關系。因此,研究中我們加入了絕對收入結構與相對收入結構的平方項以此檢驗這種飽和關系。

綜上所述,不論是收入結構中的絕對收入結構,抑或相對收入結構,與幸福感之間均可能存在顯著的影響關系。已有研究始終關注著收入水平對于幸福感的影響,而忽視了收入結構對于家庭幸福感的影響,這顯然有失偏頗。那么,收入結構與幸福感之間是否像理論分析中預期的那樣?對此,我們將在下文通過CHFS數據進行實證檢驗。

四、實證設計

(一)數據來源

本文數據來自2013年中國家庭金融調查與研究中心(CHFS)。調查分為家庭和受訪者個人兩部分信息,涉及家庭成員基本信息與主觀態度、資產與負債、保險與保障以及支出與收入四塊內容,從而對本文進行收入結構與幸福研究提供了充足的信息。本文對數據進行了處理,并最終保留了13916個數據樣本。

(二)變量選取與說明

1. 收入結構

收入結構的界定。本文將收入結構劃分為工資性收入、轉移性收入、經營性收入以及財產性收入四塊內容,因此我們以此思路進行指標的歸納和整理。要說明的是,由于收入結構中的每一種都由不同的收入類組成,而不同的收入類所帶來的幸福感也不同,但每一種在收入四大類之一中所占據的份額較小,作用效果被家庭均攤化,被融入收入四大類之一的家庭中,因而可只需考慮這四大類收入即可。

收入結構的描述。從目前的研究著作來看,對于收入結構的描述有兩種基本的方式。一種是以絕對收入結構視角的分析(張秋惠和劉金星,2010),直接使用總量數據進行收入結構的刻畫。另一種是以相對收入結構視角的分析(張慧芳和朱雅玲,2017),這種處理方式往往使用四種收入與總收入的占比進行分析。兩種方式均具有各自的技術處理優勢。本文在目前學者的研究基礎之上,結合本文研究實際,決定同時使用兩種方法對其進行分析。從而實現了總量結構差異與比值結構差異的結合,實現了整體和結構兩個層面的融合,更有利于分析收入與幸福感之間的結構性效應。對于上述兩種描述方式對于幸福感的影響,我們將其分別稱之為絕對收入結構效應、相對收入結構效應。

農村居民進城務工收入。農村居民進城務工收入目前沒有規范的界定,我們參考黃乾和周興(2015)的界定,將戶籍為農村的勞動者在城鎮工作獲得的收入定義為農村居民進城務工收入,包括貨幣收入,津貼、實物獎勵等。鑒于務工人員的實物獎勵和津貼較少,占總務工收入比值較低,因此對于進城務工收入這一指標我們使用“農村家庭成員外出獲得的貨幣收入”作為其替代變量。相對收入結構效應方面,本文使用進城務工收入占比,計算方法采用進城務工收入與家庭總收入之比,其研究主體為農村居民。

數據的處理。由于收入可能為偏態分布,所以工資性收入、轉移性收入、經營性收入以及財產性收入均進行對數化處理。但是由于部分數值為0,所以若直接進行普通對數化處理會導致數據損失,因此這里采用ln(1+變量值)的形式。

2. 城鄉差異

本文依據戶籍來劃分城鎮與農村人口,原因在于:目前關于城鄉人口的劃分主要有常住人口與戶籍人口兩個方法,前者是指實際經常居住在某地區一定時間(半年以上,含半年)的人口;后者是指根據公民依《中華人民共和國戶口登記條例》已在其經常居住地的公安戶籍管理機關登記了常住戶口的人。一方面,從數據可得性上來說,CHFS問卷設計的相關內容對于常住人口統計的數據指標比較匱乏,因此無法直接使用這一指標進行城鄉人口的劃分。另一方面,對于城鄉差異背景下居民幸福感的研究更多采用戶籍身份來判定(于瀟和Peter Ho,2016;陳釗等,2012;羅楚亮,2006)。基于此,本文對于城鄉的人口的區分主要依據戶籍身份這一特征進行表示。

3. 居民幸福感

本文的研究主體為幸福感,使用Happiness表示。同時,將數據庫原本的“1=非常不幸福,2=不幸福,3=一般,4=幸福,5=非常幸福”劃分為兩個層次,1~3為不幸福,并以0來表示,4~5為幸福,以1來表示,幸福感由此轉化為0和1的二值變量。需要說明的是,收入結構是由一個整體家庭所有成員的收入組成,但是調查問卷中由戶主來回答幸福感,那么家庭的收入結構和個人的幸福度的可匹配性不禁產生疑問。Kingdon 和 Knight(2005)研究證明了戶主的幸福感能夠反映家庭整體的幸福感,由此使得該研究得以進行。

進城務工人員的幸福感。問卷中的幸福感水平調查結果能夠代表家庭整體以及進城務工人員的幸福感水平,原因主要如下:根據CHFS(2013)的數據,家庭受訪者中戶主占比70.13%,戶主配偶占比22.31%。而農村進城務工人員往往都是家庭的戶主或其配偶,因此,若是戶主的幸福感能夠反映家庭整體幸福感,那么作為戶主的進城務工人員同樣可反映家庭幸福感水平。若受訪者為戶主配偶,那么其配偶的幸福水平與戶主也存在較強的相關性,因此,受訪者們的幸福感與其農村家庭的幸福感息息相關。事實上,進城務工人員是家庭的核心成員,同時也是家庭的主要勞動力,他們很多時候在農忙時節在家務農,閑暇時間外出進城務工,因此,這些進城務工人員的幸福感水平往往是其家庭幸福感水平的一個真實縮影。所以用進城務工人員的主觀幸福感的測度水平來評價家庭的幸福感水平亦具有其合理性(李江一等,2015)。同時,農村居民外出進城務工的初衷也是為了提升家庭的幸福感與生活水平,甚至可以說家庭幸福是他們在外努力工作的精神動力與力量源泉。因此,利用被采訪者的幸福感的水平整體上可以近似代表進城務工農民自身的幸福感,也能代表整個農村家庭的幸福感水平。

4. 控制變量

本文參考之前有關研究幸福感的文獻,并結合所要研究的命題,從其中選取了一些重要的變量作為控制變量。該控制變量分為兩組,一組主要是體現個人特征的變量,包括性別(0=男,1=女)、年齡、年齡平方、學歷(0=沒上過學,6=小學,9=初中,12=高中、中專和職高,15=大專,16=本科,19=碩士研究生,22=博士研究生)、政治面貌(0=非黨員,1=黨員)、戶籍(0=農業,1=非農業)以及工作年數;另一組主要是反映了該家庭的相關變量,其包括房屋產權(0=沒有,1=有)、有無自有車(0=沒有,1=有)以及戶主的婚姻狀況(0=未婚,1=已婚)。

為了降低由于多重共線性對模型導致的偏誤,我們對指標進行相關性系數檢驗。結果發現系數的絕對值最大僅為0.33,遠小于0.6臨界值,說明不存在多重共線性問題,從而降低了模型偏誤。

(三)模型設定

目前研究收入與幸福感關系的文獻中,對于收入這個變量的設定有不同的處理方式,大部分學者是直接進行全樣本下的回歸分析,然后加入收入平方項,來探討中國家庭是否真的存在Easterlin悖論,借此驗證是否存在倒U型關系。本文對于收入結構與幸福感之間的影響關系同樣采用該方法。

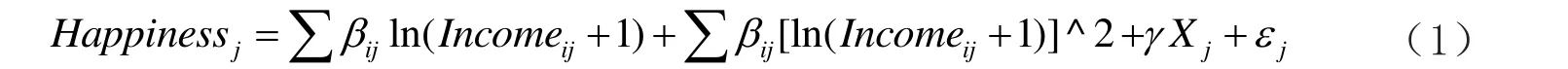

鑒于本文的被解釋變量為幸福感,其數值為0和1二值變量,1代表具有良好的幸福感。因此,我們采用probit模型,并假設實證模型為:

模型(1)中,被解釋變量Happinessj表示第j個受訪者的主觀幸福感(即第j個樣本家庭的主觀幸福感)。Incomeij為核心解釋變量,分別代表第j個家庭的收入結構中四種收入

中的第i種。Xi為影響居民幸福感的控制變量,表示第j個家庭的相關微觀變量,包括性別、年齡、年齡平方、學歷、政治面貌、戶籍、工作年數、婚姻狀況、房屋產權以及家庭有無自有車。εj為模型的隨機擾動項,βij以及γ為向量系數。

(四)描述性統計分析

通過描述性統計分析發現,家庭幸福感的均值為0.649,整體看來家庭幸福感較高。從收入結構上來看,工資性收入、經營性收入、轉移性收入以及財產性收入的比例分別是36.5%、27.9%、26.2%、9.4%,均值分別為9708.641元、7430.776元、6966.795元、2492.678元。其中,工資性收入和經營性收入水平較高,在國民中處于較為重要的地位,而財產性收入占比還不到10%,其均值水平很低,方差較大,說明其波動幅度較大,大部分的家庭對于獲取財產性收入的能力較為薄弱。另外,鑒于進城務工收入作為農村收入重要的一部分,其數據具有重要的現實意義,因此我們對該收入及其占比進行討論描述。農村居民的進城務工收入均值為4383.756元,占農戶總收入的比例為16.6%,水平并不高,因此進城務工收入仍有較大的上升空間,務工收入的增加對于提升農村居民的家庭收入具有重要的推動作用。

表1 描述性統計分析

年齡 49.017 13.804 16 99學歷 15.222 6.449 0 22政治面貌 0.131 0.338 0 1婚姻狀況 0.921 0.269 0 1工作年數 3.346 7.473 0 55房屋產權 0.924 0.264 0 1有無自有車 0.144 0.351 0 1是否農村 0.448 0.497 0 1

五、實證討論

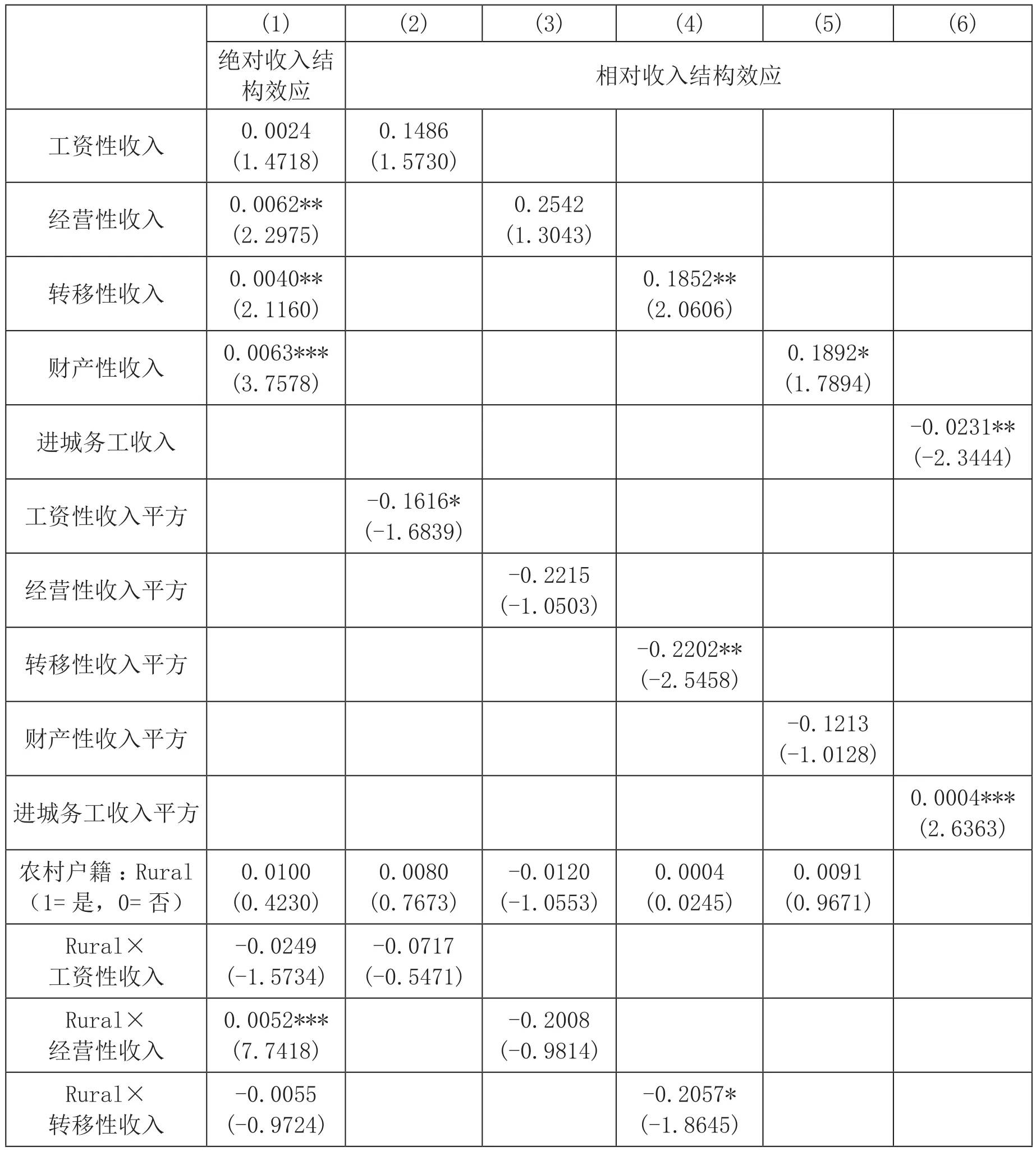

(一)收入結構與居民幸福感

表2中(1)為絕對收入結構情形下的回歸結果,(2)至(6)為使用收入占比得到的相對收入結構下的估計結果,其中(6)為進城務工收入對農村家庭幸福感影響的關系。絕對收入結構效應方面,只有財產性收入、經營性收入和轉移性收入具有顯著性,且關于幸福感的邊際效應發揮的重要性上依次遞減。財產性收入對幸福感呈現出1%顯著性水平的影響,其平均邊際效應為0.0063,表明了平均而言,財產性收入平均每增加1單位,居民幸福感的概率提升0.63%,說明財產性收入增加對幸福感具有促進作用。其原因可能在于,財產性收入具有滿足即時需求的功效,獲取的財產性收入更容易通過消費的方式在心理賬戶的作用下直接提升消費者的效用,從而在短時間內實現了個人物質方面的需求,進而提升個人幸福感。

經營性收入對幸福感的平均邊際效應為0.0062,且在5%水平上具有正向顯著性。這意味著,家庭經營性收入平均每增加1單位,其獲得幸福感的概率將提升0.62%。原因在于,對于那些經營性收入較高的家庭,收入整體穩定性較強,會更多提高家庭的發展型消費與享受型消費(張慧芳和朱雅玲,2017)。同時,經營性收入具有更多的靈活性和額外勞動報酬。因此,經營性收入高的家庭既能夠享受一定的收入穩定性,同時還能獲取額外勞動報酬,穩定和激勵機制使得整個家庭更容易獲得較高的幸福感,因而表現出正向顯著性。轉移性收入具有5%的顯著性且顯著為正,其平均邊際效應為0.0040,說明平均而言,每增加轉移性收入1單位,其獲得幸福感的概率將提升0.4%,說明家庭幸福感能夠隨著轉移性收入的增加而能得到提升。其原因是,轉移性收入具有保障的作用,其數值越大,越能夠保證家庭在突發事件的沖擊下抵消這種不確定性因素帶來的對家庭生活的損害,所以轉移性收入的增加,能夠為家庭帶來更好的保障和安全感,從而提升家庭成員的幸福感。

相對收入結構效應方面,工資性收入、轉移性收入以及財產性收入與幸福感都具有一定的顯著性,且都呈現出倒“U”型關系。工資性收入的10%顯著性和倒“U”型狀態,說明工資性收入的過度增加反而會負向作用于幸福感。其原因可能在于,工資性收入與閑暇之間存在著替代關系,收入的增加盡管能夠通過提高消費水平來提升幸福感,但會引起閑暇時間的減少。在工資性收入增加到一定程度時,由于邊際報酬遞減的作用,使得對工資性收入的需求有所減少,而對閑暇需求有所增加,進而又會降低幸福感水平,從而表現出倒“U”型的關系。轉移性收入的5%顯著性以及倒“U”型情況,說明轉移性收入對幸福感具有一定的提升作用,但是過度增加不利于幸福感水平的提升。其原因很大程度上可能歸結于轉移性收入與本身的保障功能,其包含了退休金、養老保險等具有減輕不確定性作用的收入類賬戶,能夠為個人提升生活上的安全感,保障生活的穩定性。然而保障類收入的過多增加意味著風險厭惡的過度反應,即在未來的好與壞情況的可能性選擇中,過多的傾向于壞的一方,而使得當下流動性約束增加,從而不利于當下幸福感水平提升。財產性收入的10%顯著性和倒“U”型,表明了財產性收入的過度增加會對幸福感造成反向作用,過多的風險性資產的投資會使得家庭抗風險能力有所削弱。財產性收入屬于暫時性收入,在心理賬戶的作用下,獲得財產性收入可以提高家庭的效用水平(周建等,2013),在短期內顯著的提升家庭的幸福感,長期則可能有所回落呈現倒“U”型關系。

(二)城鄉差異與居民幸福感

收入結構對幸福感的影響情況,因城鄉而可能存在差異性。中國廣大農村地區的農民有著循規蹈矩、追求穩定、安貧樂道,群體意識濃厚的特點(張琳,2012),而城市居民則更加追求獨立與自我實現,這使得城鄉居民之間存在著先天性追求的不同,幸福感水平可能會存在一定的差異。與此同時,生存環境和資源上的差異,使得他們賴以維系的收入類型也具有很大的不同。農民以農活為主,而城市就業機會的廣泛,令城市的收入類型多種多樣。伴隨著城鎮化進程的加快,農民開始進城務工,其收入來源更加多元化,進一步優化了收入結構。那么城鄉之間的收入結構與幸福感的關系是否存在顯著差異?并且在這一趨勢下,農民進城務工收入的顯著增加,是否為家庭帶來更高水平的幸福感,以促使城鄉之間不僅在收入差距上有所緩解,同時也減小其在生活感受上的體驗差距,從而實現城鄉二元體系的同步發展?

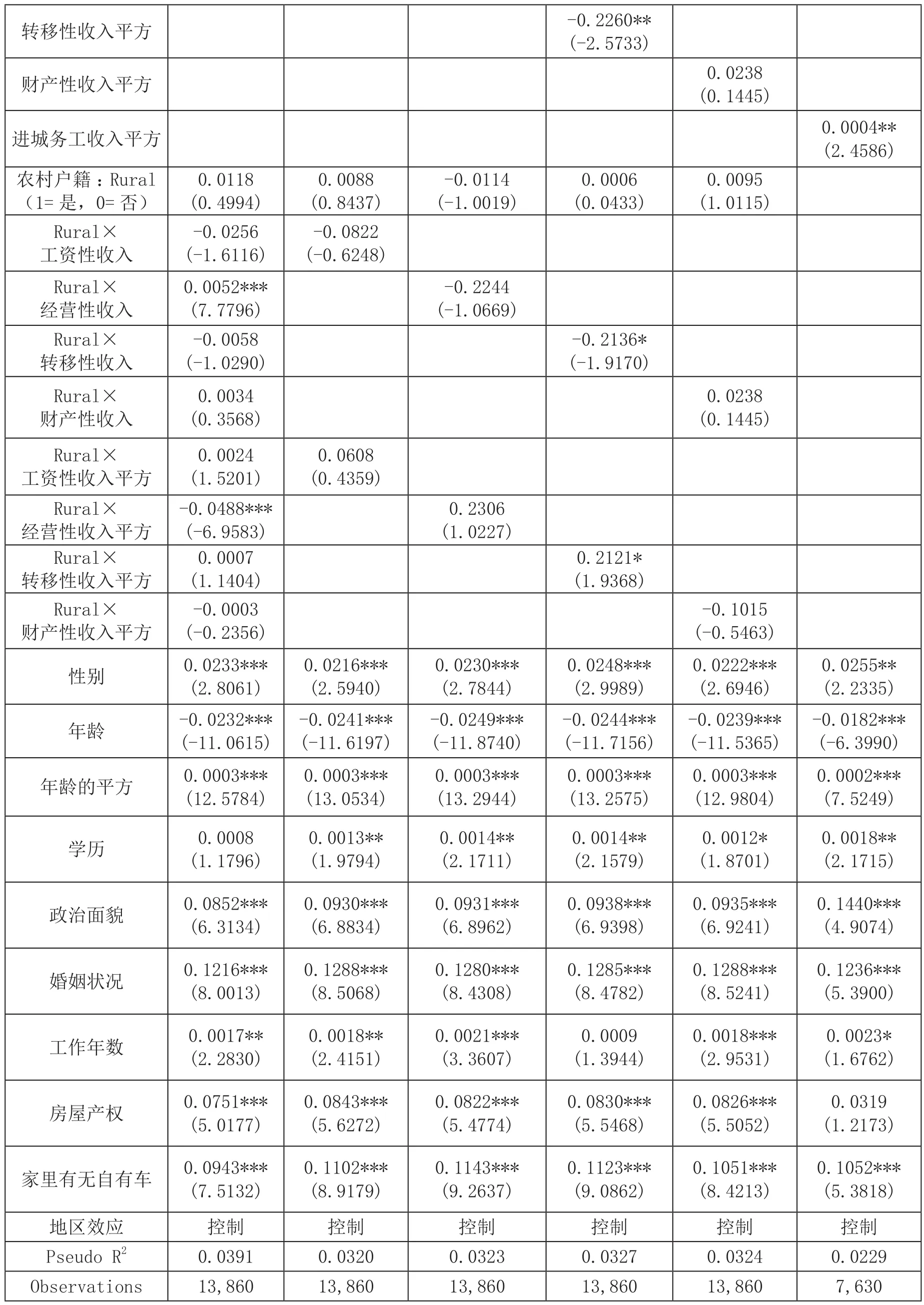

表2中我們利用交叉項來檢驗收入結構對于城鄉幸福感的差異性。從絕對收入結構來講,只有經營性收入具有顯著性,且為1%顯著性水平和倒“U”型的形狀。該實證結果可以理解,農民的農業類收入屬于經營性收入的一部分,且大部分農民群體收入來源較為單一,務農收入對于農民的重要性不言而喻。維系生活的務農收入的增加,能夠顯著降低流動性約束,使農村家庭的預防儲蓄性動機降低,擴大了農村消費水平,增加農戶的效用水平,提升農民家庭的幸福感。從相對收入結構來講,僅僅轉移性收入具有顯著性,其一次項為負,二次項為正,呈現出正“U”型關系,在10%水平上顯著影響家庭幸福感。該部分的正“U”型與一般情況下的轉移性收入的倒“U”型并不沖突。由于轉移性收入既包括了貧困家庭的撫恤性質的低保,同時也包括了較高收入家庭的保險性收入,而保險性收入的數額遠高于撫恤類收入,因此轉移性收入在一般情況下更容易體現出保險類收入的特性。農村范圍內的轉移性收入主要體現著撫恤和社會保障的性質,并處于較低水平,此時的低基數情況下的收入增長主要面對的是生存狀態較差的群體,該群體收入的增加意味著外界對其生存保障支持的增加,更體現其面臨著生活拘謹和消費不足的窘境,因此,幸福感會隨轉移性收入的增加呈現出下降的趨勢;只有當農村家庭生活水平發生本質改變,轉移性收入處于較高基數狀態時,包含這部分收入的群體更需要保險收入或退休金來抵抗生活中的暫時性風險沖擊,以保證較高的生活質量,因而這部分農村家庭會在該收入的增加情況下而逐步提升幸福感水平。

從控制變量上看,不論是絕對收入結構視角,還是相對收入結構視角,其控制變量的回歸結果大體保持穩定,因此這里可以進行簡要概括分析。不同性別對幸福感的影響有所不同,系數為正且顯著性為1%表明了女性的幸福感顯著高于男性的幸福感;年齡與幸福感之間呈現出正“U”型的關系,即隨著年齡的增加,幸福感水平先遞減后上升,說明了中年人的幸福感相對較低,這可能與中年人生活上的壓力有一定的關系,面臨著老幼帶來的生存壓力而降低個人幸福感水平;學歷越高其幸福感越強,大概是學歷高的個體更容易發揮其人力資本效應,能夠獲得較高的收入和社會地位,這無疑會顯著提升其幸福感;政治面貌是居民政治身份的體現,相對于那些普通群眾,黨員家庭往往可以獲得更多精神滿足,有利于增加其精神獲得感,從而顯著提升了幸福程度;婚姻狀況的正向顯著性體現出一定的婚姻本身能夠提升幸福感。與未婚相比,已婚更能讓人感受到歸宿和安全感;房屋產權以及自有車的擁有均在1%顯著水平上正向促進家庭幸福感。這個不難理解,在經濟高速發展的今天,擁有一套房子和一輛車子已經成為居民生活必要的一部分,它是人們對物質追求的集中體現,顯然擁有房產和自有汽車能夠顯著提升居民的幸福感。

表2 收入結構與居民幸福感

注:回歸時,絕對收入結構效應使用的是四種收入對數化后處理的數值結果,相對收入結構效應是使用各類收入與總收入占比進行回歸分析的結果。(1)為絕對收入結構情形下的回歸結果,(2)至(6)為使用收入占比得到的相對收入結構下的估計結果。其中,(6)為進城務工收入占比與幸福感的回歸結果。***、**、*分別為1%、5%以及10%的顯著性,表格內數字分別表示平均邊際效應與z值。下同。

表2的(6)是考慮了進城務工收入占比后與農村家庭幸福感的回歸結果。回歸結果中一次項為負,二次項為正,且在5%水平上具有顯著性,呈現其正“U”型,這一回歸結果讓我們驚訝,這說明農村居民進城務工最初并沒有顯著增加家庭的幸福感,反而降低了。一種可能性的解釋是:農村居民通過務工的方式獲得收入來補貼農村家庭的生活開支,一定程度上提升了家庭生活現狀。但不可否認的是,農村進城務工人員不論是在情感還是在職業選擇,抑或社會制度方面均遭遇很多現實的挑戰。他們背井離鄉,遠離親人,情感孤寂。在城市中從事以勞力為核心的低端工作,遭遇著就業歧視、被迫從事勞累和危險的工作的職業歧視、無法實現同工同酬以及拖欠工資的工資歧視、無法享受和當地居民一樣的失業和生病傷殘的社會保障歧視等(劉翠霄,2005)。不僅如此,戶籍身份和制度約束使得他們被當地人排斥和歧視,無法享受到平等的生活待遇、公共服務,也很難跨越制度的鴻溝,以此實現與當地居民一樣的待遇和尊重,亦沒有獲得市民化身份的認同。然而,低微的收入和不公的境地在短期來看很難被解決,使進城務工人員陷入提高收入的強烈意愿與城市排斥困局和陷阱中,其家庭的幸福感自然在無形中被嚴重削弱,難以實現本質提升。

進一步通過回歸系數計算其“U”型底部的門檻值為31.45%1。這意味著,大致應該在目前的進城務工收入比16.6%的基礎上增加1倍左右,才能發揮進城務工收入對于農村居民幸福感的促進作用,進而讓進城務工人員逃離幸福感的“U”型底部。在未來一段時間內,進城務工收入都很難真正意義上發揮促進家庭幸福的作用,更多的是提升家庭的收入水平,而非幸福感。由此看來,逃離“U”型曲線的底洞,大幅度增加務工收入水平,實現收入與幸福感的良性動態增長,戶籍制度和對農民工的社會保障措施的增加可能至關重要,單純較小比例地提高進城務工收入的比重無法真正意義上提升農村家庭的幸福感。這一實證結果也間接表明,在城市化過程中應該堅持以人為本,深化戶籍制度改革,加快進城務工人員市民化身份的進程,營造公平正義的社會環境。讓該群體融入城市環境,大幅度提升農村居民的進城務工收入水平,由此打破“U”型底洞。

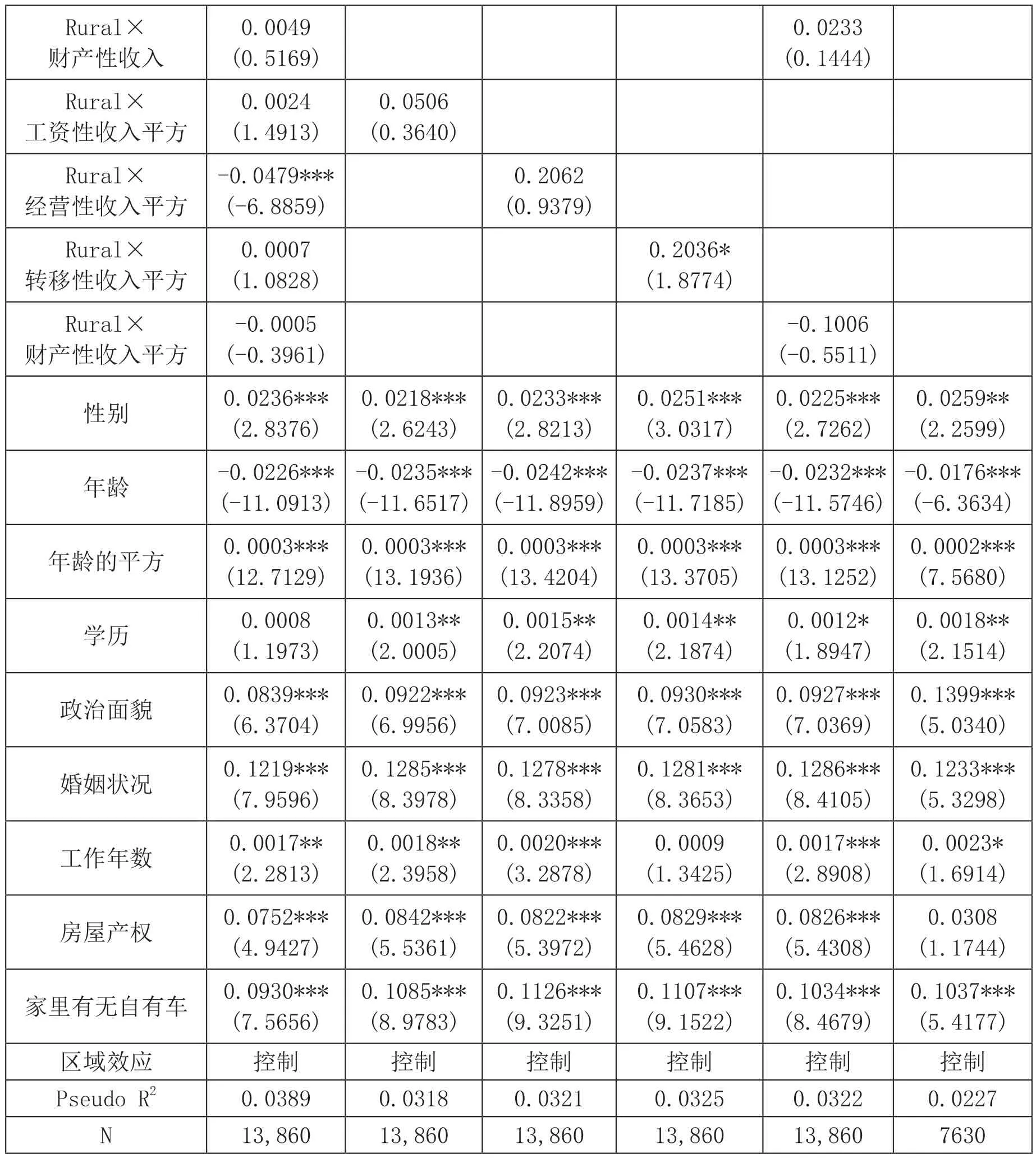

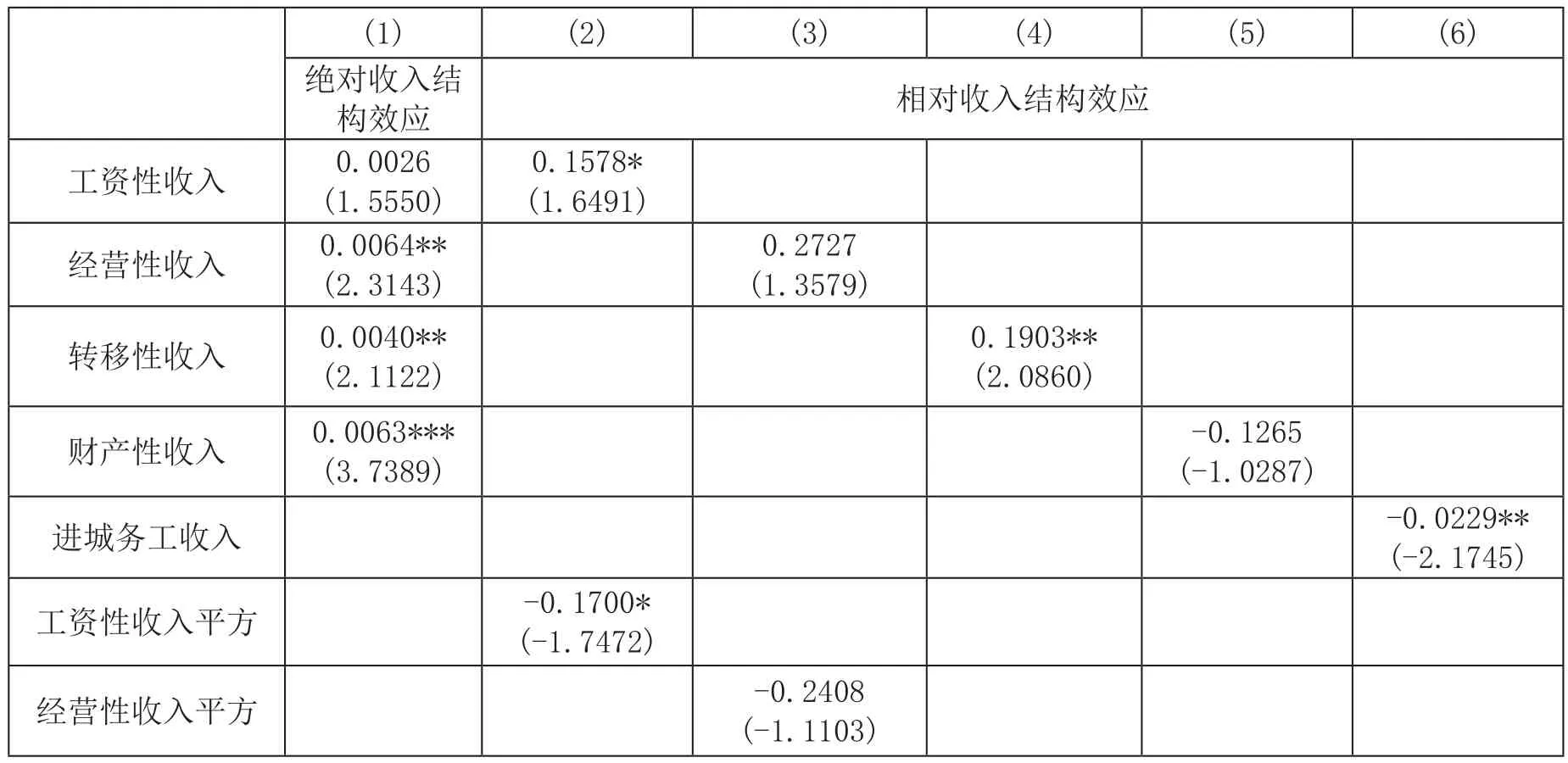

(三)穩健性檢驗

為了進一步檢驗模型的穩健性,我們使用去中心化的方法進行檢驗。首先對核心解釋變量和控制變量進行去中心化處理,通過這種方式的處理能夠在一定程度上降低模型的估計誤差;其次,改變模型的設定形式使用logit模型再次進行回歸分析,具體結果如下表所示。

使用二值變量的回歸結果中,只有工資性收入的相對收入結構效應顯著性有所上升,同時財產性收入的作用有所降低,其余核心變量沒有出現實質的轉變,原文核心的研究結論沒有發生實質變化。總的來說,本文的核心估計結果是穩健的。

表3 穩健性檢驗

轉移性收入平方-0.2260**(-2.5733)財產性收入平方0.0238(0.1445)進城務工收入平方0.0004**(2.4586)農村戶籍:Rural(1=是,0=否)0.0095(1.0115)Rural×工資性收入0.0118(0.4994)0.0088(0.8437)-0.0114(-1.0019)0.0006(0.0433)-0.0822(-0.6248)Rural×經營性收入-0.0256(-1.6116)-0.2244(-1.0669)Rural×轉移性收入0.0052***(7.7796)-0.0058(-1.0290)0.0238(0.1445)Rural×工資性收入平方-0.2136*(-1.9170)Rural×財產性收入0.0034(0.3568)0.0608(0.4359)Rural×經營性收入平方0.0024(1.5201)0.2306(1.0227)Rural×轉移性收入平方-0.0488***(-6.9583)0.2121*(1.9368)Rural×財產性收入平方0.0007(1.1404)-0.1015(-0.5463)性別 0.0233***(2.8061)-0.0003(-0.2356)0.0216***(2.5940)0.0230***(2.7844)0.0248***(2.9989)0.0222***(2.6946)0.0255**(2.2335)年齡 -0.0232***(-11.0615)-0.0241***(-11.6197)-0.0249***(-11.8740)-0.0244***(-11.7156)-0.0239***(-11.5365)-0.0182***(-6.3990)年齡的平方 0.0003***(12.5784)0.0003***(13.0534)0.0003***(13.2944)0.0003***(13.2575)0.0003***(12.9804)0.0002***(7.5249)學歷 0.0008(1.1796)0.0013**(1.9794)0.0014**(2.1711)0.0014**(2.1579)0.0012*(1.8701)0.0018**(2.1715)政治面貌 0.0852***(6.3134)0.1440***(4.9074)婚姻狀況 0.1216***(8.0013)0.0930***(6.8834)0.0931***(6.8962)0.0938***(6.9398)0.0935***(6.9241)0.1236***(5.3900)工作年數 0.0017**(2.2830)0.1288***(8.5068)0.1280***(8.4308)0.1285***(8.4782)0.1288***(8.5241)0.0018**(2.4151)0.0021***(3.3607)0.0009(1.3944)0.0018***(2.9531)0.0319(1.2173)家里有無自有車 0.0943***(7.5132)0.0023*(1.6762)房屋產權 0.0751***(5.0177)0.0843***(5.6272)0.0822***(5.4774)0.0830***(5.5468)0.0826***(5.5052)0.1052***(5.3818)地區效應 控制 控制 控制 控制 控制 控制Pseudo R2 0.0391 0.0320 0.0323 0.0327 0.0324 0.0229 Observations 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 7,630 0.1102***(8.9179)0.1143***(9.2637)0.1123***(9.0862)0.1051***(8.4213)

六、結論與政策建議

(一)研究結論

本文利用CHFS數據,對收入與居民幸福感的結構效應進行了研究,彌補了目前只關注收入水平效應而忽視收入結構效應的不足,一定程度上拓展和豐富了研究結論。通過機制分析與實證檢驗,我們發現:中國居民的幸福感不僅存在著顯著的相對收入效應與絕對收入結構效應,而且具有顯著的城鄉異質性,兩種效應存在著顯著不同。從絕對收入結構效應來講,起關鍵作用的是經營性收入、轉移性收入和財產性收入,三種收入的增加,可以顯著提升居民家庭的幸福感。其次,從相對收入角度來說,起著關鍵作用的主要是轉移性收入。從城鄉差異視角來看,絕對收入結構效應方面,經營性收入對農民的幸福感促進作用更明顯,相對收入結構效應方面,轉移性收入對農民的幸福感具有更為明顯的影響,且鑒于經營性收入占比較高,因此農民應更注重從絕對收入結構效應方面來提升家庭幸福感。在處理方式上,一方面,我們通過使用邊際效應的方式,并加入對數化的平方項以及比值后的二次項后發現存在著倒“U”型結構效應,另一方面,通過設置交叉項來檢驗城鄉的收入結構對幸福感影響的差異性。最后,我們考慮了城市化對于農村居民幸福感的影響,實證發現,進城務工收入與幸福感存在著正“U”型效應。以上主要研究結論在進行了穩健性檢驗后仍然成立,因而研究結果具有較好的穩健性。

(二)政策建議

總的來說,滿足人民日益增長的美好生活需要,緩解不平衡不充分的發展,提高人民的獲得感,必須重視收入與家庭幸福感之間的結構效應。應該從總量和結構兩個層面提升中國居民家庭的幸福感,化解收入結構不合理性對于幸福感的不利影響。通過全文的研究,有以下幾點政策啟示。

從居民家庭角度來說,首先,應增加收入來源類型,優化收入結構,以防止單一收入類型所帶來的較弱的抗風險能力,減小流動性約束,可以使家庭的消費決策更加優化,從而提高了家庭的消費效用,提高家庭的幸福感。其次,從絕對收入結構來說:應該提升經營性收入、轉移性收入以及財產性收入的水平,既可以提升家庭收入的持久性(周建等,2013),又可保障家庭的穩定性,增加即時性需求的滿足。再者,從相對收入角度來說,增加轉移性收入在家庭總收入中的比重,并適度提高工資性收入和財產性收入的比重,既有利于增加收入水平的穩定性,增加家庭風險抵抗能力,并在此基礎上實現財產性收入在家庭幸福感中的乘數效應。

從政府角度來說,一方面,以城鄉收入結構影響幸福感差異性為出發點,拓寬和增加農村家庭的工作崗位,積極探索人力資本有限數量的擴大化,通過增加單個家庭的收入來源類型,緩解家庭單一性收入來源的困境,既優化了收入結構,又縮小了收入差距。政府的這一戰略實施更需努力向農村中的弱勢家庭和窮人方面傾斜,以減小“馬太效應”。而城鎮居民由于具有更高的金融素養,具有更好的金融可得性,因此可以合理的發揮其技術優勢,通過資產配置的方式實現財產性收入的增值,從而進一步提升其家庭的幸福感。另一方面,隨著城鎮化的趨勢逐步擴張,農村的進城務工規模不斷增大,政府在這個大趨勢中應多關注這一群體的生存現狀,保障他們的社會地位和城市生活條件,努力完善該群體的醫療保障、傷殘保障以及養老金等,形成城鄉完整的社會保障體系,使該群體享受同工同酬,勞有所依,勞有所養,以及勞有所得。同時加快進城務工人員市民化身份的認可與尊重,讓他們生活的更有底氣,更有尊嚴,從而進一步提升家庭的幸福水平,打破幸福感的“U”型底洞。

總而言之,收入結構對于家庭幸福感的影響是顯而易見的。這啟示我們在經濟新常態的背景下提高幸福感和思考幸福經濟學的深刻含義時,政府、社會和個人不能僅從收入水平角度來提升家庭幸福感,還要從居民的收入結構入手,不僅有利于改善當前收入結構方面的群體差距對其幸福感造成一定的差距,同時有利于改善收入整體的不平等對國民幸福感造成的長期結構性扭曲,增強了家庭的獲得感與幸福感。