年代詞:未曾遠去的記憶

50年代

屬于糧票的 “票證時代”

50年代初,我國糧食短缺。中央政務院于1953年10月發布命令:全國實行糧食計劃供應,采取憑證定量售糧辦法,糧票應運而生。1961年,商品的票據已達到156種,油票、布票、肉票、棉絮票、雞蛋票、白糖票、肥皂票……各種票證占領了生活的方方面面。糧票的出現,標志著后來整整實行了40年的商品票證制度的開始。

中山裝與布拉吉

50年代,中山裝成為中國男人最莊重也最為普通的服裝。擁有一套毛料中山裝是令人羨慕的事情,而在中山裝的右上口袋插上一支甚至兩支鋼筆,則是有知識、有文化的象征。

新中國成立之初,中國大眾的視野多是蘇聯畫報、期刊和電影,蘇聯女性的日常服裝布拉吉則成了中國女性直接模仿的對象。當蘇聯女英雄卓婭穿著飄逸的“布拉吉”就義時,“布拉吉”成為了一種革命和進步的象征。

廣播體操與全民健身

50年代,大中城市中萬人齊做廣播操的場景,至今還是一代人共同的溫暖回憶。1951年12月1日,中央人民廣播電臺第一次播出了《廣播體操》的音樂。1952年6月,毛澤東發出號召:發展體育運動,增強人民體質。從此,在全民健身的口號下,廣播體操成為一代又一代人成長的背景音樂。

全民煉鋼

“千萬條道路趕筑起來了,條條通向礦山和熔爐。火車加快了運行的速度,船只乘風破浪地急駛,都在為鋼鐵奔忙。”1958年《人民日報》記者所寫《沸騰的日日夜夜》一文,真實地記錄了全民煉鋼的狂熱場面。

一切為“鋼鐵元帥升帳”讓路。一時間全國遍地都是煉鋼鐵的土高爐。工廠、部隊、公社、機關、學校都辦起了煉鋼爐、煉鐵廠。不管男女老少,所有人都成了鋼鐵工人。全民煉鋼,成為了那一代人難以抹滅的人生記憶。

60年代

“樣板戲”情結

凡是經歷過60年代的人,都能滔滔不絕地講述樣板戲的劇情,說起樣板戲里的臺詞,哼出些樣板戲唱段。《紅燈記》《智取威虎山》《沙家浜》《白毛女》……這些經典的樣板戲記錄著一段特殊的歷史,然而對個人來說,它們深深印刻在那一代人的生命中,交織著過往歲月的點滴,糅合成難忘的回憶。

屬于英雄的60年代

60年代,是英雄人物輩出的年代,他們作為榜樣的力量,一言一行都被灌輸到人們的日常生活中。雷鋒、焦裕祿、王杰、歐陽海……這些人,都被深深地打上了時代的鉻印:革命覺悟、艱苦樸素、集體主義。人的生命是有限的,為人民服務是無限的,他們賦予了6 0年代最壯烈的英雄色彩。

知青上山下鄉

一身軍綠色服裝,有軍帽但無帽徽和領章,胸前一朵鮮紅的大花,垂下的絹條上印著“光榮”兩個字,這是1968年的知青被歡送離開時的真實寫照。在國家最艱難的歲月,知青們同農村人民一起,滿懷豪情與激情,用勤勞和智慧,支撐起祖國的脊梁。

婚姻的革命色彩

60年代的愛情和婚姻,被賦予了許多革命的色彩。無論是農村還是城里,那時的婚禮除了向來賓敬禮、分發喜糖這些基本程序,還要唱《東方紅》、學習《毛澤東語錄》、向毛主席像三鞠躬。未婚夫妻的定情物也帶有革命色彩,雙方要互送毛主席像章和《毛主席語錄》(俗稱“紅寶書”)。

70年代

結婚“四大件”

手表、自行車、縫紉機和收音機,70年代的“結婚四大件”,伴隨著那一代人走過了一段能讓人開懷大笑,也能使人潸然淚下的歷史,讓人無比懷念——一塊手表曾經就是她的嫁妝,一輛嶄新的“飛鴿”或“永久”也許使他當上了新郎。

露天電影

支一塊幕布、擺一張桌子、放一臺機器,單位坪地、公園廣場、學校操場、村鎮空地就成為了露天電影的放映場。露天電影是中國百姓看電影的啟蒙,也留給人們太多美好的回憶。

筒子樓

70年代,一些企事業單位分配的住房,其前身大多是單位的辦公室或者單身職工宿舍。曾有無數人在這樣的筒子樓里結婚生子。上班是面對面的同事,下班是門對門的鄰居,吃飯時間樓道里油鹽飛濺、人聲鼎沸,晚飯后挨家挨戶串門閑聊,這樣的場景已經融入那一代人的生活方式。

小人書

70年代人的知識很多都來源于小人書:四大名著、歷史故事、詩詞歌賦等。在街邊書攤上,花1分錢就能租一本看上半天——對于娛樂方式相對缺乏的那個時代來說,用生動形象的圖畫講述故事的小人書老少皆宜,是人們休閑生活的必備選擇。

80年代

蛤蟆鏡與喇叭褲

80年代,改革開放拉開序幕。隨著影視、報刊、時裝節走入尋常百姓家,蛤蟆鏡、喇叭褲、海魂衫風靡一時,承載著無數人對改革開放之初最樸實、最真實的情感。

電視機走進百姓家

這是中國電視最瘋狂的年代,一臺12英寸黑白電視機可以轟動幾個村莊,人們潮水一樣擠在這個小方匣前面“圍觀”場面蔚為壯觀。每晚7時開播的《新聞聯播》則成為了中國老百姓必看的節目,全家人圍在一起,從這個小小的“窗口”里了解國內外大事。

國貨的黃金時代

中國的輕工業在改革開放之后取得長足發展,一大批國產日化品牌,如海鷗洗發膏、蜂花護發素、霞飛化妝品、郁美凈面霜、上海牌檀香皂、藥皂、大寶SOD蜜等廣受人們歡迎。與此同時,一些解放前的老牌國貨,如謝馥春的胭脂、鴨蛋粉等,也得到了復興,這是一個國貨的黃金時代。

卡式錄音機與鄧麗君

80年代初,卡式錄音機興起。馬路上常見留著長發、穿著喇叭褲、拎著錄音機的“新青年”,他們是當時的時尚先鋒,也是改革開放以后最早的“追星族”。到了80年代末,錄音機進入千家萬戶,擁有甜美歌喉的鄧麗君,成為一代人的青春集體記憶。

90年代

多元化的交通體系

相比起70、80年代全國各個城市的“自行車海洋”,進入90年代,摩托車、小汽車、公共汽車逐漸成為尋常百姓的出行選擇。飛機對于那時候的老百姓來說還是個稀罕物,如果有誰能坐上飛機去趟外地,肯定會吸引來無數羨慕的眼光。

“下海潮”

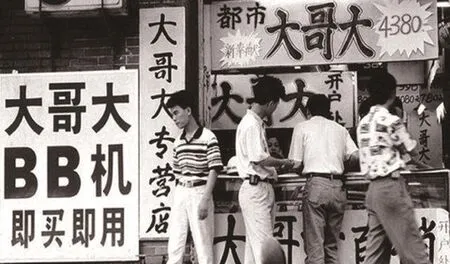

90年代,全國掀起了一股公務員辭職下海潮。當時社會剛由計劃經濟向市場經濟轉型。據人社部數據顯示,1992年有12萬公務員辭職下海,1000多萬公務員停薪留職。那一撥下海潮中,許多體制內的人都勇敢地下海創業了,許多大學生也把創業作為自己畢業后的夢想。創業成為那個時代的鮮明烙印,由此也推動了民營經濟的蓬勃發展,而“大哥大”與BP機也成為了下海人士的標配。

福利分房制度終結

90年代,全國很多城市經歷了福利分房向住房市場化的重大改革。到了1998年,中國房改正式進入實質性階段。這一年,福利分房時代終結,從此中國的住房分配,完全走上了商品化的道路。

新世紀00年代

電腦與互聯網

從辦公到娛樂,從社交到網購,電腦與互聯網的普及給人們帶來方方面面的方便和快捷,人們的情感理念、價值取向、道德標準、思維方式、行為習慣等,都在互聯網的普及和影響下發生了巨大而深刻的變化。

神舟五號與楊利偉

2003年10月15日9時的酒泉衛星發射中心,神舟五號載人飛船將航天員楊利偉及一面具有特殊意義的中國國旗送入太空,并于2003年10月16日6時23分返回。神舟五號飛船發射成功,是中國航天史上一座新的里程碑,是中國人民攀登世界科技高峰的又一偉大壯舉,它表明中國在航天技術方面已經走在了世界前列,中國民族探索的千年夢想終于實現。

北京奧運會

“我家大門常打開,開懷容納天地”,一首《北京歡迎你》紅遍大街小巷,奧運會第一次在中國舉辦,舉國歡慶。2008北京奧運會展示了中國在改革開放的成功之路上所取得的偉大成就,在世界歷史上抹下了隆重的一筆。

新世紀10年代

智能手機

與其說智能手機是當下人們不可或缺的通訊工具,不如說手機是人們必不可少的重要“器官”。借助智能手機,人們獲取信息更加迅速、購物出行更加便捷、游戲體驗更加豐富。在不經意間,智能手機已經將生活中的很多常用設備取而代之,逐漸改變人們的生活方式。

高鐵時代

從沒有一寸高速鐵路,到世界上高速鐵路運營里程最長、在建規模最大的國家,2010年之后,中國在極短的時間內創造了奇跡。

中國高鐵跑出了中國速度,讓更多旅客的出行方式和生活體驗發生著轉變。在建設交通強國的偉大進程中,中國必將引領世界走進“高鐵時代”。

結 語

歷史的長河緩緩流淌,70載不過是彈指一揮間。俱往矣,如今勤勞智慧的中國人民,正和他們的祖國一起崛起在世界的東方!

在新中國70周年華誕之際,你期待的即將到來。