基于智能蒸箱的饅頭發酵和蒸制時間的優化

王科瑜,王鳳麗,楊宏旭,陳東坡,李阿敏,王勇,周鵬,*

(1.江南大學食品科學與技術國家重點實驗室,江蘇無錫214122;2.杭州老板電器股份有限公司,浙江杭州311100)

饅頭(steamed bread)作為最具東方代表性的主食之一,也是中國民族飲食文化的象征。饅頭是以小麥粉為原料,加入適量的發酵劑和水,揉制成面團后,經成型、發酵醒發和蒸制等步驟制作完成。隨著人們生活水平的提高,大眾對饅頭品質的要求也越來越高[1],優質的饅頭應柔軟而有筋力、彈性好而不發黏、內部有層次呈均勻的微孔結構[2-3]。

在發酵過程中,一方面酵母進行有氧呼吸產生CO2,使面團膨脹,在醒發后內部呈蓬松的海綿狀,因此蒸制后有松軟的口感;另一方面,在發酵過程中,面團內產生一系列的化學變化,比如,酵母無氧呼吸產生的乙醇與有機酸結合生成酯類,改善饅頭風味[4-5]。在饅頭蒸制過程中,隨著蒸制時間的變化,饅頭的pH值、微生物、還原糖含量等都會變化,影響饅頭的質構和風味[6]。因此,饅頭的發酵時間和蒸制時間對饅頭的品質至關重要。

饅頭的評價指標主要有比容和質構等物理評價指標,以及感官評價指標[7]。饅頭的質構主要通過質構儀進行檢測,質構儀測試指標主要為硬度、彈性、咀嚼性和回復性等,質構儀壓縮張弛性可以較好地反映饅頭的適口性,能對饅頭品質進行客觀量化評價[8]。當饅頭外觀形狀較好、體積較大、感官評價品質較好時,質構儀測試的彈性和回復性越好,饅頭品質越好[9]。

隨著智能廚電行業的飛速發展,越來越多的智能廚電企業希望將模式菜單簡單化、集成化,從而實現消費者在交互界面前端的簡易操作,為消費者的家庭烹飪提供最大的便捷。智能蒸箱的出現,很好地將電煮鍋功能和明火烹飪等功能整合為一體,實現了家庭烹飪的簡約化和多樣化。由于智能蒸箱與傳統蒸煮鍋等電器的加熱環境不同,因此其相關烹飪工藝參數無法直接應用于智能蒸箱。目前,智能蒸箱行業亟待解決的主要問題是,各種食材加熱程序的確定和優化,從而為實現一鍵式智能烹飪提供數據支持。

本研究旨在通過測定饅頭的比容和質構等指標,同時結合感官評價指標,優化出饅頭前發酵、后發酵和蒸制時間,從而為家用智能蒸箱一鍵化烹飪方式的實現提供數據支撐。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 原料

家用小麥粉:河北金沙河集團;高活性干酵母:安琪酵母股份有限公司;優質白砂糖:中糧集團有限公司;速凍刀切饅頭:三全食品股份有限公司。

1.1.2 設備

ZQB400-S226型蒸汽爐:杭州老板電器股份有限公司;勝道SC236A和面機:佛山勝道電器;TA.XT Plus型質構儀:英國Stable Micro System;PL2002型電子天平:梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;UT322型熱電偶:優利德科技(中國)有限公司。

1.2 方法

1.2.1 饅頭蒸制

本試驗中,饅頭蒸制的發酵過程采用快速面團發酵法,參照GB/T 20571-2006《小麥儲存品質判定規則》中饅頭的制備方法,工藝流程為:原輔料混合→第一次和面→面團發酵→第二次和面→成型→醒發→蒸制[1]。

1.2.1.1 前發酵時間的確定

按照1.2.1步驟制作饅頭,參照文獻,將饅頭的前發酵時間分別設為 40、50、60、70 min,觀察饅頭品質的變化情況[10]。

1.2.1.2 后發酵時間的確定

在前發酵時間優化的基礎上,對饅頭的后發酵時間進行優化,在0~30 min內每隔5 min取點,觀察饅頭品質的變化情況。

1.2.1.3 饅頭蒸制時間的確定

在前、后發酵時間優化的基礎上,設定饅頭蒸制時間分別為 5、10、15、20 min,根據饅頭比容、質構和感官品質的變化,確定饅頭的最佳蒸制時間。

1.2.2 饅頭品質測定1.2.2.1 饅頭的比容

饅頭比容可用于判定一定質量饅頭的體積膨脹度,比容越大,表明饅頭發酵越好,膨脹性越佳。試驗中將蒸制完成的饅頭冷卻30 min,采用體積置換法進行測定,質量采用天平稱量[11]。比容計算公式為:λ=V/m,式中:λ 為比容,mL/g;V 為饅頭體積,mL;m 為饅頭質量,g。

1.2.2.2 饅頭升溫曲線的監測

在饅頭蒸制時,將熱電偶探頭插入饅頭中心部位,測定不同條件下蒸箱和饅頭中心升溫曲線。

1.2.2.3 饅頭質構的測定

饅頭蒸制結束后,立即進行質構的測定,以防冷卻后饅頭質構變化。試驗考察饅頭的質構指標包括硬度、彈性、咀嚼性和回復性,具體質構參數如表1所示。

表1 質構測定參數匯總Table 1 Texture measurement parameters

1.2.2.4 饅頭的感官評價

適口性是反映饅頭品質的重要指標,可通過感官評價測定。采用評分法對饅頭感官品質進行判定,具體評分標準如表2所示[12-13]。饅頭不同時間蒸制完成后,100℃統一回溫2 min,隨后進行感官評價。

表2 饅頭感官評分標準Table 2 Scores of sensory evaluation system for grains steamed bread

2 結果與分析

2.1 前發酵時間的優化

饅頭發酵工藝對其品質的影響非常大。面團經過一定時間的前發酵,酵母在過程中大量繁殖,產生更多的二氧化碳氣體,導致饅頭坯的體積膨脹,形成疏松多孔的海綿狀結構,使其內部的面筋網絡結構完全舒展,增加了面團的柔韌性[1,14]。另外,短時間的前發酵過程又不至于使面筋溶解或過度拉斷,面團的組織結構很好,蒸制出的饅頭光滑飽滿圓潤發亮。前發酵過程中,隨著酵母發酵產生二氧化碳氣體,饅頭的比容、質構和外觀會隨之變化。

2.1.1 饅頭比容隨前發酵時間的變化

饅頭不同前發酵時間下比容的變化見圖1,對照組為蒸制10 min的速凍刀切饅頭。

圖1 前發酵時間對饅頭比容的影響Fig.1 Effect of pre-fermentation time on the specific volume of steamed bread

隨著發酵時間的延長,酵母細胞繁殖增多,產氣量也不斷增加,面團內部網絡結構被氣體擠壓形成孔洞。隨著孔洞的增多和變大,面團體積也逐漸增大,最終蒸制出的饅頭體積也會相應變大,因此比容也逐漸增大[15]。當饅頭發酵超過40 min后,不同前發酵時間下饅頭的比容非常接近,基本在2.7 mL/g~2.8 mL/g,且與市售的刀切饅頭相似,相互間不存在顯著性差異(P>0.05),表明自制饅頭在一定質量下其膨脹度總體較好。當前發酵時間在50 min后,饅頭的比容基本趨于一致,變化較小,因此前發酵時間在50 min即可達到較好的膨脹度。

2.1.2 饅頭質構隨前發酵時間的變化

前發酵時間對饅頭質構的影響見圖2。

從饅頭硬度結果可以分析,對照組及40 min前發酵組的饅頭硬度值較大,顯著高于50 min~70 min前發酵組(P<0.05)。50 min~70 min前發酵組的饅頭硬度相對較小,可能是由于隨著發酵時間的延長,面團體積不斷地增大,內部面筋網絡被氣體充斥而呈蜂窩狀態,所以在面團通過蒸制后蛋白質高溫糊化而使饅頭內部形成固定的孔狀結構,饅頭的硬度值隨之減小。50 min~70 min前發酵時間其硬度值稍有波動,但相互之間無明顯差異(P>0.05),總體結構變得柔軟疏松。

圖2 前發酵時間對饅頭質構的影響Fig.2 Effect of pre-fermentation time on the texture of steamed bread

各試驗組在彈性方面總體較好,基本維持在0.98%左右,總體彈性較好,相互間無顯著差別(P>0.05)。咀嚼性的變化趨勢與硬度相似,當發酵時間較短時,饅頭內部結構緊密,不容易咀嚼,隨著前發酵時間的增加,酵母充分發酵面團增加了二氧化碳含量,使得內部結構更加膨松多孔。從回復性結果分析,市售刀切饅頭的回復性較好,數值達到0.38%。不同前發酵組饅頭的回復性基本在0.32%~0.33%之間,相比回復性稍差。綜合考慮前發酵時間對饅頭比容和質構的影響,50 min為最佳前發酵時間。

2.2 后發酵時間的優化

面團后發酵為饅頭制作過程的關鍵步驟,面團經一定時間的后發酵,成型的饅頭坯逐漸恢復柔韌性,其硬度降低而延展性增加,面筋網絡結構的擴展有利于蒸制過程中饅頭的膨脹。同時,酵母發酵面團后可產生更多的風味物質,在饅頭食用品質提高方面有明顯作用[10]。因此,本試驗對饅頭的后發酵時間進行了優化,在0~30 min內每隔5 min取點,觀察饅頭品質的變化情況。

2.2.1 面團塊硬度隨后發酵時間的變化

一定大小的面團塊經過蒸箱38℃后發酵不同時間后,立即采用質構儀測定其硬度的變化。硬度測定結果如圖3所示。

圖3 饅頭不同后發酵時間對面團塊硬度的變化Fig.3 Effect of secondary fermentation time on the hardness of dough pieces

隨著后發酵時間的延長,酵母進一步發酵產生二氧化碳氣體,使面團內部的結構變得越來越膨松,其硬度呈現逐漸降低趨勢,總體差異顯著(P<0.05)。0~10 min下降幅度較大,而15 min~30 min時,硬度呈逐漸緩慢下降趨勢。

2.2.2 饅頭比容隨后發酵時間的變化

一定大小白面團塊經過蒸箱38℃后發酵不同時間后,饅頭蒸制后冷卻30 min測定其質量、體積和尺寸,經計算得到饅頭的比容,圖4為0~30 min不同后發酵時間饅頭指標的變化。

圖4 后發酵時間對饅頭比容的影響Fig.4 Effect of secondary fermentation time on the specific volume of steamed bread

圖4中饅頭比容隨著后發酵時間的延長呈現出先上升后下降的趨勢,同時在15 min饅頭比容達到最大值,其中 10 min~25 min比容值接近且差異小(P>0.05),與市售刀切饅頭的比容更接近,0、5min和30min在一定質量下饅頭體積膨脹度較小。

2.2.3 饅頭質構隨后發酵時間的變化

饅頭質構指標隨后發酵時間的變化如圖5所示。

圖5 后發酵時間對饅頭質構的影響Fig.5 Effect of secondary fermentation time on the texture of steamed bread

從饅頭硬度的變化可以分析,隨著后發酵時間的延長,其硬度呈現先下降后上升的趨勢,相互間差異顯著(P<0.05),發酵時間為 10 min~25 min時饅頭的硬度與市售刀切饅頭相近。后發酵時間在0~5 min時饅頭總體膨脹度較小;而當后發酵時間為30 min時,饅頭整體結構塌陷嚴重,內部孔洞粗大且有些老化,下壓一定距離所表現出的力更大。彈性方面,未醒發的饅頭彈性稍差,而醒發后的饅頭彈性好且與市售饅頭接近,數值基本維持在0.97%~0.99%之間。咀嚼性的變化趨勢與硬度相似,后發酵時間短的饅頭由于內部較緊實,咀嚼時需要做的功更多,隨著饅頭體積的膨脹,其內部結構更為疏松。而后發酵時間過長易導致內部氣孔過大且網狀結構牢固,總體不易咀嚼。最后從回復性分析,饅頭變化趨勢為先上升后下降,內部網絡結構過于緊密和牢固不利于樣品外形的保持。因此,隨著后發酵時間超過15 min,饅頭的適口性降低。綜合考慮后發酵時間對饅頭比容和質構的影響,15 min為最佳后發酵時間。

2.3 蒸制時間的優化

根據前發酵時間和后發酵時間的優化結果,選取前發酵條件為38℃、50min,后發酵條件為38℃、15min,饅頭分別蒸制5、10、15 min和20 min,根據饅頭比容、質構和感官品質的變化,確定饅頭的最佳蒸制時間。

2.3.1 饅頭升溫曲線隨蒸制時間的變化

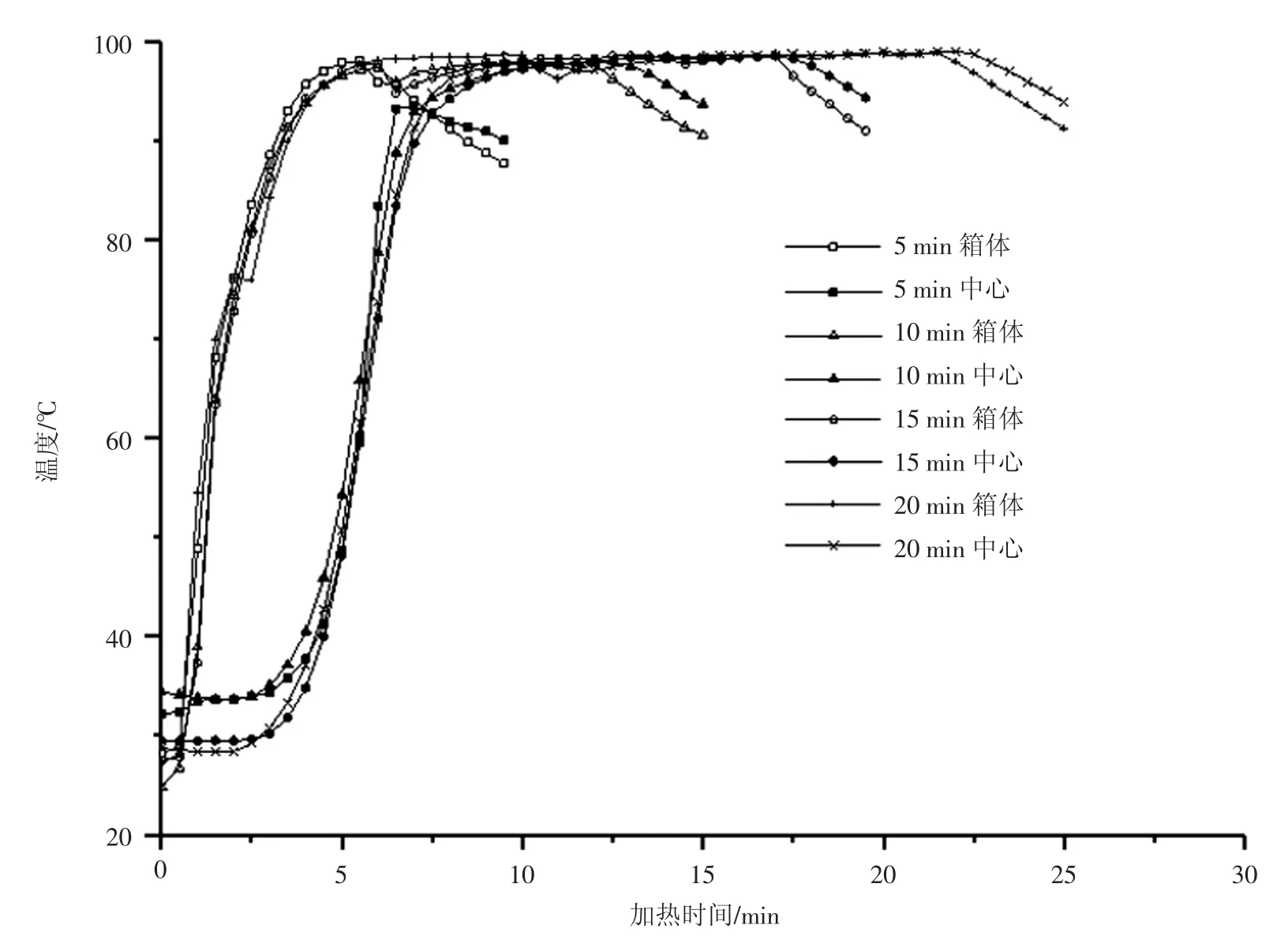

饅頭后發酵完成后,將熱電偶探頭插入饅頭中心部位,測定不同蒸制時間內箱體和饅頭中心升溫曲線的變化。試驗結果如圖6所示。

從升溫曲線來看,前5 min為箱體的升溫時間,該階段饅頭的溫度基本維持不變。而5 min~10 min內饅頭溫度迅速升高,其升溫速率平均可達9.4℃/min,為其主要的升溫階段。之后10 min~25 min范圍內饅頭溫度基本維持在97℃~98℃。同時,每一時間段的后3 min箱體和饅頭中心溫度有所下降。總體而言,饅頭升溫較快,且不同時間其中心升溫曲線的重合度較好。

2.3.2 饅頭比容隨蒸制時間的變化

不同蒸制時間對饅頭比容的影響見圖7。

饅頭蒸制不同時間后冷卻30 min,測定其質量、體積和尺寸,觀察其比容的變化。由饅頭的比容變化來看,隨著蒸制時間的增加饅頭比容呈先上升后下降趨勢,當蒸制時間為5 min時,饅頭總體積和質量均較小,說明饅頭未完全膨化;隨著蒸制時間延至10 min,樣品體積和質量均有所增加,相對比容較大,但加熱時間過長,饅頭比容降低,其中10 min與20 min之間比容存在顯著性差異(P<0.05)。

2.3.3 饅頭質構隨蒸制時間的變化

不同蒸制時間饅頭質構的變化如圖8所示。

圖6 饅頭升溫曲線隨蒸制時間的變化Fig.6 Changes in temperature curve of steamed bread with steaming time

圖7 蒸制時間對饅頭比容的影響Fig.7 Effect of steaming time on the specific volume of steamed bread

圖8 蒸制時間對饅頭質構的影響Fig.8 Effect of steaming time on the texture of steamed bread

相關質構指標隨蒸制時間的增加均有上升的趨勢,蒸制時間為5 min時,饅頭硬度和咀嚼性較小,樣品未完全成型時總體較柔軟,彈性和回復性相對較差。除彈性外,其硬度、咀嚼性和回復性與后三者均存在顯著性差異(P<0.05),可能是由于隨著蒸制時間的延長,饅頭的蛋白質高溫糊化,使饅頭硬度增加,咀嚼性較好。蒸制時間10 min和15 min得到的饅頭樣品的質構測定值較接近,15 min稍有升高但并無顯著區別(P>0.05)。而當蒸制時間達到20 min時,樣品的硬度和咀嚼性明顯增大,而彈性和回復性變化較小,此時饅頭結構發生較大變化。

2.3.4 饅頭感官品質隨蒸制時間的變化

感官分析結果見表3。

表3 饅頭感官評價分析結果Table 3 Sensory scores of steamed bread

從評分結果來看,饅頭蒸制5 min時其彈性和韌性稍差,樣品總體香味稍淡,內部組織結構有些緊實并且在咀嚼中稍許發黏,其相比于10 min在總分上差別顯著(P<0.05)。10 min~20 min總體感官品質較接近,蒸制20 min的饅頭樣品氣味和食味上稍有增加,樣品的彈性和韌性較好,但外觀上稍有塌陷,咀嚼時有些黏牙,相比而言,蒸制時間為10 min時饅頭樣品的外觀和口感適中,相對得分較高。

3 結論

通過對饅頭前發酵、后發酵及蒸制條件的優化,本試驗得出饅頭蒸制的最佳條件為前發酵38℃、50 min,后發酵38℃、15 min,及蒸制100℃、10 min,得到的饅頭樣品比容大、外形飽滿、氣孔細小均勻、口感柔軟有嚼勁。同時,對比不同條件下的試驗結果來看,后發酵時間的長短對樣品口感的影響較大,若發酵時間短,得到饅頭雖外形飽滿,但整體膨脹度小。若發酵時間過長,則饅頭外形塌陷嚴重,內部氣孔過大且結構粗糙。另外,后發酵時間需與蒸制時間相互配合,如若縮短后發酵時間,則可適當延長蒸制時間以得到品質較好的饅頭,反之亦然。