蘇州地區(qū)下呼吸道感染支原體感染的流行病學(xué)分析

孫靖周 湯奕雯 任思遠(yuǎn)

【關(guān)鍵詞】下呼吸道;支原體;流行病;感染

肺炎支原體(MP)是一種常見的非典型細(xì)菌性病原體,由它引起的支原體肺炎常見于兒童和青少年,占住院兒童社區(qū)獲得性肺炎的10%~20%,可引起支氣管擴(kuò)張、腦炎、Stevens-Johnson綜合征等嚴(yán)重的并發(fā)癥,在夏秋季節(jié)進(jìn)入患病高峰。因此是引起兒科醫(yī)生廣泛關(guān)注的問題。為了更全面的了解支原體肺炎以進(jìn)行預(yù)防和治療,我們對蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院從2016到2018年接收的呼吸科住院兒童進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析,了解其中支原體感染的流行病學(xué)和臨床特征,來了解蘇州地區(qū)兒童社區(qū)獲得性MP感染的情況。

方法

1.1對象選取2016年1月-2018年12月蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院呼吸科住院的患兒,所有人選患兒符合下呼吸道感染的診斷標(biāo)準(zhǔn),通過檢測痰MP-DNA,患兒分為MP感染組和非MP感染組,兩組分別為743例和5240例,平均年齡為26月。

1.2檢測方法

1.2.1多病原檢測人院24h內(nèi)吸取痰液。用一次性吸痰管送人患兒鼻腔5~10cm,利用負(fù)壓吸取痰液1~2ml,分為3部分:運(yùn)用直接免疫熒光法檢測呼吸道合胞病毒、流感病毒A和B、副流感病毒1-3、腺病毒;聚合酶鏈反應(yīng)(PCRs)檢測人類偏肺病毒和博卡病毒;痰培養(yǎng)檢測細(xì)菌。

1.2.2痰MP-DNA檢測取上述痰液標(biāo)本,經(jīng)震蕩、離心、去上清,加人裂解液提取DNA,再進(jìn)行PCR擴(kuò)增,引物及探針來自于廣州達(dá)安基因股份有限公司。探針結(jié)合序列位于上游引物與下游引物之間。在特異性雜交熒光探針的5端結(jié)合熒光發(fā)光基團(tuán)(FAM),在3端結(jié)合熒光吸收基團(tuán)(TAMRA)。將樣品(標(biāo)本和質(zhì)控品)上清液2μ1或直接加人陽性定量參考品于反應(yīng)管中,8 000 r/min,離心半徑9.5cm,離心數(shù)秒,放人儀器樣品槽。循環(huán)溫度設(shè)置:93℃2min,93℃45 s→55℃60 s→10個循環(huán),93℃30s→55℃45s→30個循環(huán)。熒光采集點(diǎn)設(shè)置55℃45 s。熒光定量PCR的結(jié)果以Ct值顯示,反應(yīng)結(jié)束電腦自動分析結(jié)果。根據(jù)質(zhì)控品所得數(shù)據(jù)分析并調(diào)節(jié)基線起始值和閾值,使標(biāo)準(zhǔn)曲線圖達(dá)到最佳,線性相關(guān)系數(shù)r>0.97。結(jié)果判定:①如果增長曲線不呈s型或Ct值=30,則判樣品的MP-DNA含量小于檢測極限,結(jié)果為陰性。②如果增長曲線星s型且ct值<30,結(jié)果為陽性。若樣品的C<5.00E+002,則痰液的DNA含量<2.5×10基因拷貝/ml,5.0×10≤C≤5.0×10,則痰液的DNA含量=5×l0;若樣品C>5.00E+008,則痰液的DNA含量>5×10。

1.2.4淋巴細(xì)胞亞群檢測取外周血1~2ml,肝素抗凝,每管100μ1全血中加人花青藻紅素-5(PE-CY5)標(biāo)記抗CD3+抗體、抗CD19+抗體,異硫氰酸熒光素(FITC)標(biāo)記CD4抗體、抗CD23+抗體、抗CD25+抗體,藻紅朊(PE)標(biāo)記抗CD8+抗體,輕輕混勻后暗室下孵育,然后加入溶血素(OptiLyse)裂解紅細(xì)胞,輕輕混勻后再次暗室下孵育,經(jīng)離心、洗滌后流式細(xì)胞儀上進(jìn)行分析。詳細(xì)步驟見試劑說明書。試劑盒由法國IMMUNOTECH公司提供,儀器為美國BECKMANCOULTER公司的流式細(xì)胞儀。

1.3統(tǒng)計學(xué)分析數(shù)據(jù)分析采用SPSS軟件包。計數(shù)資料以百分比或率表示,組間比較采用卡方檢驗,不滿足條件采用Fisher確切概率法。計量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(π±s)表示,經(jīng)正態(tài)性w檢驗和方差齊性檢驗,兩兩比較采用t檢驗或Wilcoxon秩和檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

結(jié)果

研究人群本次研究共錄5983名確診下呼吸道感染兒童,支原體感染患兒共為743(12.4%)例,支原體陽性患兒的年齡中位數(shù)為2(四分位距(IQR)1.0-5.0)歲。其中444(59.8%)例為男性患兒。與<1歲組(8.1%)相比,3-<5歲組(14.4%)和/>5歲組(28.8%)患兒支原體感染的陽性率更高(P均<0.01,見表1)。2016-2018年期間全年均可檢測到支原體感染,在夏季達(dá)到高峰(見圖1)。

臨床特點(diǎn)臨床癥狀方面,與非支原體感染的患兒相比,MP陽性患兒更易出現(xiàn)發(fā)熱癥狀(71.33%vs.51.56%,P<0.001),較少出現(xiàn)喘息(25.71%vs.41.74%,P<0.001)、流涕(25.3%vs.38.89%,P<0.001)、嘔吐/腹瀉(20.46%vs 24.39%,P=0.019)、聲音嘶啞(0.67%vs.1.95%,P=0.014)。體格檢查方面,與非支原體感染的患兒相比,MP陽性患兒更易出現(xiàn)呼吸音降低(9.42%vs.1.89%,P<0.001),較少出現(xiàn)呼吸困難(2.69%vs.4.92%,P=0.007)、氣促(5.79%vs.10.86%,P<0.001)、紫紺(1.35%vs.2.71%,P=0.027)(見表2)。

實驗室檢查與非支原體感染的患兒相比,MP陽性患兒中心粒細(xì)胞百分比(51.1±29.15vs.42.87±26.17,P<0.001)、c反應(yīng)蛋白(13.85±22.68vs.11.73±31.94,P=0.081)更高,白細(xì)胞百分比(9.27±4.34vs.10.51±5.33,P=0.011)、血小板百分比(335.52±123.81vs.366.13±139.62,P<0.001)、丙氨酸轉(zhuǎn)氨酶百分比(22.82±28.06vs.28.06±51.17,P=0 006)更低(見表2)

影像學(xué)檢查與非支原體感染的患兒相比,MP陽性患兒更易出現(xiàn)肺部積液(7.27%vs.1.39%,P<0.01)、單側(cè)大葉性肺炎(26.78%vs.3.72%,P<0.01),較少出現(xiàn)支氣管肺炎(42.93%vs 63.32%,P<0.01)(見表二)。

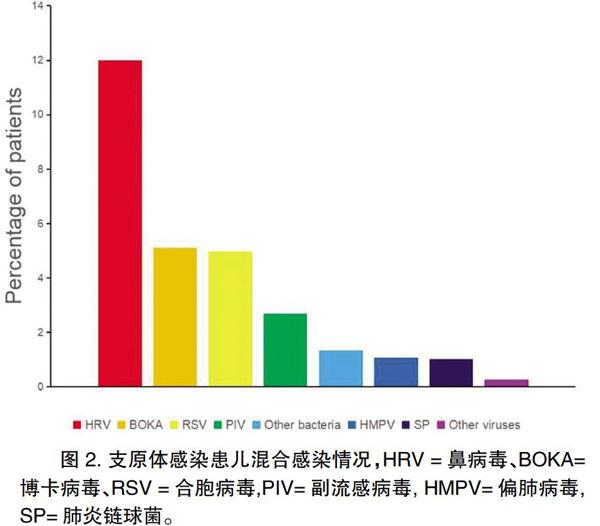

混合感染在743名MP陽性兒童中,295名(39.7%)患兒存在混合感染,在MP陽性兒童中,180例(24.2%)合并病毒感染,164例(22.1%)合并細(xì)菌感染,48例(6.5%)同時合并細(xì)菌和病毒感染。當(dāng)按年齡分層時,5歲以下兒童(34.4%vs.24%;P<0.05)更容易出現(xiàn)混合感染。(見圖2)

討論

支原體是1898年NOCARD等發(fā)現(xiàn)的一種大小介于細(xì)菌和病毒之間且缺乏細(xì)胞壁的原核微生物。直徑50~300nm,結(jié)構(gòu)簡單,能通過細(xì)菌濾器,是可以在無生命的人工培養(yǎng)基上生長繁殖的最小微生物。引起兒童社區(qū)獲得性肺炎的支原體主要是肺炎支原體,通過飛沫或氣溶膠傳播。肺炎支原體感染人體后潛伏2~3周,兒童一般以發(fā)熱,干咳起病,10%~15%病例發(fā)生少量胸腔積液。由于早期沒有明顯的體征往往容易被家長忽視而得不到及時治療,且肺炎支原體除引起兒童原發(fā)性非典型肺炎外,還可以引起一系列嚴(yán)重的肺外疾病,比如神經(jīng)系統(tǒng),血液系統(tǒng),消化系統(tǒng)等癥狀。所以肺炎支原體的早期,及時的診斷在臨床尤其重要。本研究通過聚合酶鏈反應(yīng)PCR技術(shù)測定痰液中的MP-DNA,并對檢測結(jié)果分析,分析如下:

本研究共收集蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院2016年至2018年三年期間5983例下呼吸道感染住院患兒,并對這些患兒進(jìn)行支原體感染的相關(guān)檢測。結(jié)果如下:MP陽性率為12.4%,年齡中位數(shù)為2歲左右,且夏季為發(fā)病高峰。既往認(rèn)為MP感染好發(fā)與5歲以上兒童,但隨著近來檢測手段的提高,眾多研究發(fā)現(xiàn)5歲以下(特別是兩歲左右)兒童MP感染也比較多見,與本研究結(jié)果一致5-6。其原因可能是幼兒免疫功能低下,家庭中若有成員感染支原體就容易傳染給幼兒:另外夏季高溫,在室內(nèi)人員密集場所,尤其是有空調(diào)的場所易引起支原體交叉感染。因此建議兩歲左右的幼兒在夏季盡量少去公共場所,防止交叉感染。必要時可以佩戴防護(hù)口罩。若家庭成員中有人感冒,也應(yīng)戴口罩并且多洗手,盡量與幼兒減少接觸。

一般肺炎患兒都會有相應(yīng)的臨床表現(xiàn),如發(fā)熱,咳嗽,流鼻涕,肺部可以聞及干濕啰音。而支原體感染的患兒臨床表現(xiàn)不典型,還可以引起一系列嚴(yán)重的肺外疾病,如以皰疹、斑丘疹、結(jié)節(jié)性紅斑為主的皮膚損害;以嘔吐、腹瀉和肝功損害為主的胃腸道系統(tǒng)紊亂;心肌炎及心包炎為主的心血管系統(tǒng)病變;以溶血性貧血為主的血液系統(tǒng)損害;以多發(fā)性神經(jīng)根炎、腦膜腦炎及小腦損傷為主的中樞神經(jīng)系統(tǒng)損害等。本研究發(fā)現(xiàn)支原體感染患兒與非支原體感染患兒的臨床癥狀有明顯不同。MP陽性患兒更易出現(xiàn)發(fā)熱癥狀(P<0.001有統(tǒng)計學(xué)意義)說明發(fā)熱是—個較常見的癥狀,某些重癥支原體感染會引起長期發(fā)熱,因此長期原因不明的發(fā)熱患兒也應(yīng)該考慮到支原體感染。本研究中MP陽性的肺炎患兒較少出現(xiàn)喘息(P<0.001)、流涕(P<0.001)、嘔吐/腹瀉(P=0.019)、聲音嘶啞(P=0.014)等癥狀,與非MP感染肺炎患兒相比之下P均小于0.05,具有統(tǒng)計學(xué)意義。在體格檢查方面,與非MP感染的患兒相比,MP陽性患兒更易出現(xiàn)呼吸音降低(P<0.001)有統(tǒng)計學(xué)差異,說明MP感染之后常常會引起大葉性肺炎,支氣管腔有塑形痰栓堵塞導(dǎo)致管腔通氣不暢從而引起呼吸音降低,因此在某些臨床肺炎患兒在肺部聽診時出現(xiàn)呼吸音降低也應(yīng)該考慮到MP感染的可能。本研究中發(fā)現(xiàn)MP肺炎患兒較少出現(xiàn)呼吸困難(P=0.007)、氣促(P<0.001)、紫紺(P=0.027)等現(xiàn)象,說明MP感染引起的肺炎大多數(shù)為輕度肺炎,較少引起呼吸衰竭等重癥肺炎的表現(xiàn)。

本研究發(fā)現(xiàn)在743名MP陽性兒童中,295名(39.7%)患兒存在混合感染,可能與MP的發(fā)病機(jī)制有關(guān)。MP感染引起肺炎的主要發(fā)病機(jī)制可能與MP直接侵入和自身免疫反應(yīng)有關(guān)7。MP感染后會引起肺炎患兒免疫功能紊亂甚至低下,因此MP肺炎患兒部分會存在混合感染。在MP陽性兒童中,180例(24.2%)合并病毒感染,164例(22.1%)合并細(xì)菌感染,48例(6.5%)同時合并細(xì)菌和病毒感染。說明這些情況除了與免疫功能紊亂有關(guān)外,還有可能與細(xì)菌病毒的特征和流行特點(diǎn)有關(guān)。當(dāng)按年齡分層時,5歲以下的MP陽性兒童比其他年齡段的MP陽性兒童更容易出現(xiàn)混合感染。這也與5歲以下兒童免疫功能未發(fā)育完善有關(guān)。

綜上所述,MP感染在下呼吸道感染患兒中比較常見。夏季是MP感染的高峰季節(jié),建議兒童少去公共場所,在必要時做好防范措施,防止交叉感染。在臨床治療中,如果單一的抗MP感染治療效果不理想,臨床醫(yī)生應(yīng)考慮混合感染的可能。