父子將軍彪青史

林曉文

一

澄溪是平和縣九峰古鎮轄下的一個行政村,位于大芹山南面一條狹長的山坳地帶,距九峰鎮區約5公里,經往大芹山風景區則有10公里路程。發源于大芹山麓的一條溪流蜿蜒流淌,在山坳間沖刷出一片片沃土,千百年來人們逐水而居,墾荒為田,依山靠水繁衍生息,漸漸形成一個個村民聚居點。就在澄溪村地段,沿著盤山公路旁的緩坡地左望,有個名為谷倉的小村社,人口不過兩三百,房屋不過數十間,周邊田園環抱,遠近群山對峙,顯得寧靜而安逸。近年來隨著鄉村經濟發展,村民賴以生息的傳統瓦房大多改建成了充滿現代氣息的鋼混樓房,唯獨村頭一座外觀古樸的舊式建筑,顯得端莊凝重,令過往者油然萌生前往探究之念。

那是一座具有閩南傳統“皇宮起”官式大厝風格的瓦房建筑,總體面寬約36米、縱深約45米,占地面積約1620平方米,呈東北、西南坐向,中間主屋加兩側雙護厝結構,主屋為三進兩天井,前兩進單層,后進原為三層七個開間。就整座建筑外觀而言,中間主屋及后落均有重建痕跡,尤其后進改建為九開間的三層樓房,僅兩側護厝及大門保留原貌。大門開在東南側,為馬鞍脊套燕尾脊的三川脊屋頂,飛檐斗拱,青磚墻面,花崗巖條石矩形門框,大門設有值守門房。走進大門,迎面是一個狹長的院子,靠近主屋中軸線處卵石地面飾有一直徑約1.2米、外圓內方的銅錢圖案。正對主屋前側是一堵圍墻,圍墻外有一口半月形水池,長約31米,寬約9.5米。站在池塘岸邊北望,整體建筑就在青山腳下,左側門樓外墻及右側護厝外墻各有一圓形窗口,中間圍墻相連,形成左右對稱的格局,可以想象昔時整座建筑的恢弘大氣。

九峰鎮位于平和縣西南片區,地勢上屬于韓江水系,境內地僻多山,尋常民居多以兩進式的土墻瓦房為主,具有結構簡單、施工快捷的特點。在地勢偏遠的澄溪村谷倉社,竟然隱藏著一座如此規模之深宅大院,雖然原貌早已不復存在,仍不免令人嘆為觀止。據引領我等前往踏訪的曾劍峰介紹,此宅院的昔日主人乃平和曾氏十二世“武功將軍”曾大猷及其子“督標副將”曾振。

曾大猷、曾振父子在平和歷史上有著“父子將軍”稱譽。

二

歷史前溯500年,平和縣在一代大儒王陽明的奏請下應運而生,其中當地宿老曾敦立功不可沒。平和曾氏自素庵公于元順帝年間由上杭至平和蘇洋拓基伊始,歷經數百載衍傳而人丁興旺,尤以曾敦立倡議添設平和縣之功成以來,平和曾氏族裔更是崇文尚武、蔚然成風,經歷明、清兩朝計有進士3名、舉人41人,將軍總兵9人,南京兵馬指揮使2人,其余通過各種方式出仕者不勝枚舉,可謂人才輩出、葉葉生芳。此“父子將軍”曾大猷、曾振,即為“將軍總兵9人”之二人。

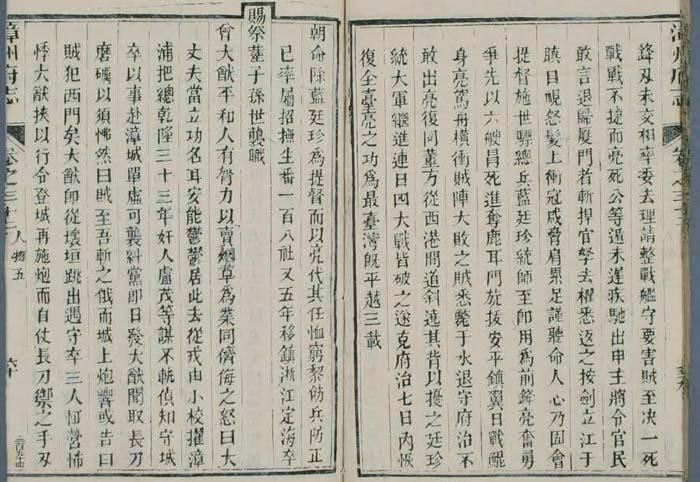

查閱清代道光黃許桂版《平和縣志》記載,“曾大猷(把總,防守漳浦。清乾隆三十三年,殺賊有功,欽授守備,賞給藍孔雀翎。隨征緬匪,卒于軍。有傳。)”另據平和縣曾氏淵源研究會重修的《武城曾氏族譜?第六卷》記述,曾大猷年輕時從事販賣煙草生意,因受同業排擠侮辱,憤而發誓:“大丈夫當立功名耳,安能郁郁居此!”于是離家從戎,因才智、體力出眾,很快擢升至漳浦把總。清乾隆三十三年,遇奸人盧茂等造反,曾大猷手持長刀拒敵,斬下賊首數枚,一時聲威大震。守城至翌日黎明,云霄守備蘇華國率兵來援;到了傍晚,又有提督海澄公黃仕簡增援,一舉掃清盧茂余黨。此役曾大猷立下首功,蒙乾隆皇帝在朝召見,親自詢問殺敵狀況,當廷賜予白金二百兩,并賞給守備職銜,賜戴藍孔雀翎。時逢云南邊陲緬匪作亂,保和殿大學士、經略大臣傅恒(乾隆帝小舅子、福康安之父)督師云南,奏請曾大猷隨師,深入緬甸剿匪。曾大猷在傅恒麾下出謀獻策、屢立奇功,深得傅恒信任。乾隆帝曾經賜宴五百軍士,曾大猷被安排的座位僅次于大學士傅恒,這是從未有過的殊榮。入緬征戰期間,傅恒對曾大猷有悉心栽培之意,考慮到曾大猷母親年老,不便就近提補云南額缺,曾奏請讓曾大猷“以福建守備缺出坐補”,獲得當朝恩準(《清實錄?乾隆朝實錄》卷之八百三十五:“諭:據經略大學士傅恒等奏,守備曾大猷,在軍營辦事,頗屬奮勉。但伊母年老,不便提補云南額缺。請即以福建守備缺出坐補等語,應如所請。著交崔應階,遇有該省守備員缺,即將曾大猷提補。所有應得廉俸,照例給伊家支領以資養贍。俟軍務告竣,再行回任。”)。

尤為可惜的是,深得傅恒信任、仕途正順的曾大猷因操勞過度,于清乾隆己丑年(1769)未及強仕之年便病故于軍中,僅遺下5歲兒子曾振。當朝對其眷屬恩恤有加,“旋聞伊在軍營病故,情殊可憫。曾傳諭崔應階,查伊有無子嗣具奏。今據奏稱,曾大猷母老家貧,止有一子曾振,年僅五歲等語。著加恩令該督酌給名糧一分,俾其家口足資養贍。俟曾振年及歲時,即行送部引見(語見《清實錄?乾隆實錄》卷之八百五十五)。”曾大猷逝后,被清廷“誥贈武義大夫、例封武功將軍”(見曾大猷墓碑刻),并特賜匾額“威震南疆”以示褒揚,其父、祖父亦有相應貤封。

曾大猷之生平事略,于嘉慶、光緒各版本之《漳州府志》另有載錄。更難得的是,《清實錄?乾隆朝實錄》卷八百三十五、八百五十二、八百五十五均有詳細記述,這在地方歷史人物中并不多見。

三

曾大猷遺下獨子曾振,字德之,號鳳山,生于清乾隆乙酉年(1765),卒于清道光癸未年(1823)。曾大猷病故之時,曾振正值童心未泯的垂髫之齡,在時任閩浙總督崔應階奉旨照拂下無憂成長。至18歲成年,適逢時任內閣大學士的葛山公蔡新告假回籍漳浦,遂隨蔡新進京赴部引見,因得父親蔭生,被發回本省以千總補用,次年補授漳州鎮左營千總,署右營守備,之后累升守備、都司、游擊、參將等。時有同安人蔡牽下海為寇,在臺海一帶出沒滋擾船只,并于臺灣發展隊伍2萬余人,自稱鎮海王,包圍臺灣府城。曾振率部隨同福建提督李長庚赴臺征剿,立下赫赫戰功,得以累次擢升官職。數十年軍旅生涯,曾振仕途遍及各地,歷任福建連江營、陸路提標前營、臺灣鎮標前營、本府鎮標中營、陸路提督標中營、廣東欽州鎮中營參將等職,可謂東西馳驅,不辭勞瘁。據《武城曾氏族譜?第二卷》記載,曾振“智、力、才過人,立志修名,故其服官供職,光祿至三世,榮及旁支”,曾祖父母、祖父母于清嘉慶十四年獲貤贈武翼都尉等銜;父母于清嘉慶二十四年獲貤贈武翼都尉、淑人銜;胞叔父母亦因對曾振有養育之恩而于清嘉慶四年獲封武德騎尉、宜人銜,這些誥封制命,于清道光黃許桂版《平和縣志》均有收錄。另據《武城曾氏族譜?第二卷》所錄之《十三世曾振公傳》記載,漳州城南圓山腳下蓮花埔曾有一座明代曾氏祖墳,因年代久遠,墳地曾被當地顏氏族人侵占,多次據理申告均無果,甚至在被后世譽為“廉政公”的曾萼登進士第后到漳州府衙提告,仍然久拖不決。時至曾振署理漳州鎮中營,“結之以恩、責之以理”,僅幾個月工夫便“渙然冰釋,爰定墳界”,可見曾振之智慧謀略遠勝于人,“此其有功于祖宗,俾益于闔族者”。

據《十三世曾振公傳》記載,曾振因功勛卓著,在欽州參將任上“由是提升協鎮,未到任,以疾終于欽州之官舍”。“協鎮”乃清代綠營副將之別稱,官階從二品;曾振之父曾大猷逝后例封“武功將軍”銜,官階亦為從二品,故此有了“父子將軍”之稱譽。其所建位于澄溪村谷倉的規模浩大之宅院,稱為“將軍府邸”亦不為過。

四

曾大猷、曾振父子系平和九峰曾氏二房(子仁公)后裔,下湖房系第十二、十三世,于何時遷居澄溪谷倉未見詳載。據其后人憶述,曾大猷系在下湖祖宅出生,年少家貧,后棄商從戎,長年在外征戰,年僅37歲便英年而歿,家里“母老家貧,只有一子曾振,年甫五歲”(《十二世曾母楊太君墓志銘》),眷屬蒙受清廷恩恤,家境方顯好轉。及至曾振輾轉各地為官,聲名日漸顯赫,方有條件在澄溪谷倉大興土木,修建頗具規模之將軍府邸,一來光宗耀祖,二來蔭庇子孫后裔,三則勉勵子孫勤勉自立、報效家國。

據當地曾氏族人描述,舊時谷倉之將軍府邸規模遠遠大于今貌,其大門前有專用馬廄,如今地下仍埋有下馬石和栓馬樁;后方則有占地數畝的后花園,花園圍墻基礎仍在。唯其可惜的是,偌大的將軍府邸僅門樓及左右護厝的數段青磚墻面可窺原貌,中間主屋卻與尋常民宅無異,僅地面基石、天井仍保持原狀。仍住于此的曾振后人回憶,將軍府邸主屋系毀于清朝“長毛反”時期。“長毛反”乃民間對太平天國運動的俗稱。太平軍進入平和當在清同治三年(1864)秋季,曾國潘率湘軍攻陷天京(南京)后,太平軍侍王李世賢部屬朱利王于九月十三日從大埔進入平和,以平和縣城(今九峰鎮)為根據地休整,構筑防御工事,準備伺機進攻漳廈。至同治四年春,左宗棠部由漳州進入平和圍剿,太平軍傷亡無數,于清同治四年四月二十七日悉數退出平和。相傳太平軍滯留平和期間,一來連遭潰敗后軍紀渙散,二來記恨曾國藩組建湘軍鎮壓太平天國而遷怒于曾氏,打聽到有為官之曾氏家族者,便對其族屋極盡燒殺搶掠之功,谷倉將軍府邸主屋即于此時被焚毀。對此,居于將軍府邸的曾氏后人有著祖輩相傳的模糊記憶:“聽說當年‘長毛賊來犯時,民眾離家四處避難,先祖怕‘長毛賊上樓搶奪財物,在避難之前將樓梯抽掉。‘長毛賊無法上樓奪寶,便放火燒樓,所有傳家財物,連同存放在三樓的36只祖媽奩箱被一并燒毀。”太平軍殘部退出平和后,曾氏后人受此重創元氣大傷,只能在原地基對主屋進行簡單的修繕鞏固,終究無力讓將軍府邸恢復原貌了。

五

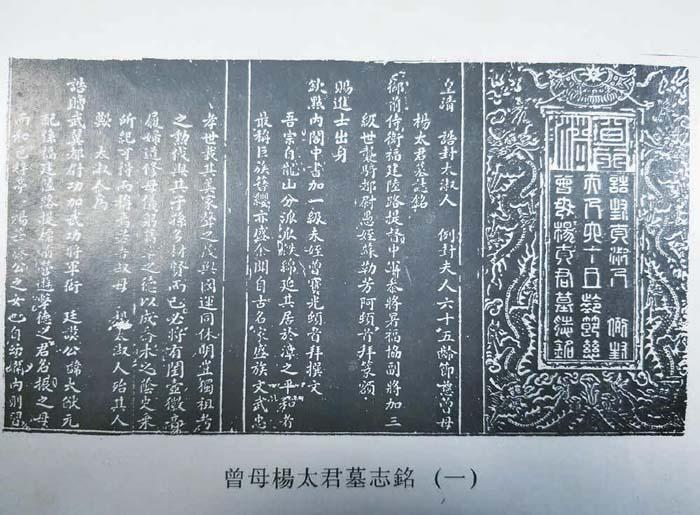

盤桓在澄溪谷倉的屋巷之間,不由得感嘆時光倏忽、滄海桑田,曾振修建將軍府邸迄今已逾二百載,爾后太平軍焚毀將軍府邸,亦已過去一個半世紀有余,今之將軍府邸半毀,盡顯滄桑與寂寥。在曾氏后人的帶引下,我順道踏訪了曾大猷、曾振之墓。據《武城曾氏族譜?第六卷》記載,當年曾大猷歿于云南軍中,“蒙上給驛馬16名送骸歸鄉……葬澄溪谷倉田中央”,該墓位于將軍府邸東側數百米外,墓頭綠草葳蕤,周遭皆為蜜柚園,碩大的柚子掛滿枝頭。墓頭碑石尚算完整,依稀可辨“誥贈武義大夫例封武功將軍”字樣。與尋堂墳塋不同的是,墓前豎著兩根高約3米、頂部雕有雄獅的六角形石望柱,使墓葬主人的武將身份與地位盡顯無遺。曾振之墓葬,則位于距將軍府邸近千米處之后山,周遭巨樹環擁,墓地形制較曾大猷略大,墓圍、左右砂手及祭臺均以三合土夯成,墓壁有各式浮雕圖案裝飾。墓前同樣有兩根3米高的圓形雄獅石望柱,可惜一根傾倒橫臥于墓前,另一根則斷成兩截,一截遺于墓前,另一截滾落谷底。按曾大猷、曾振父子官階而言,墓前似還應有石馬、石虎、石羊等雕像,如今獨存石望柱不見它物,是原本沒有抑或被盜佚失,惜因年代久遠已不得而知。值得慶幸的是,曾母太君原墓穴曾于1995年出土有《皇清誥封太淑人、例封夫人、六十五齡節慈曾母楊太君墓志銘》,碑文共2片4面,洋洋千余言,對曾母楊太君之懿德善行及曾大猷、曾振父子生平事略記述甚為詳盡。該墓志銘碑石原由曾振裔孫、當代著名畫家曾江濤珍藏,后捐獻給平和縣文保部門保管,另有碑文拓片置于平和曾氏家廟“雍睦堂”內供后世觀瞻研習,系不可多得之珍貴史料。

俗話說“一方水土養一方人”,澄溪的山巒依然蒼翠,流水依然潺湲,曾氏后人在澄溪谷倉這方土地上世代生息繁衍。“谷倉”之名,從字面上看或可理解為彼地土地肥沃,曾經稻谷滿倉,讓鄉人衣食無憂。而今鄉村產業結構改變,昔日稻田成了蜜柚果園,“谷倉”固然難以再見稻谷,人們的生活水平卻也顯著提高了,這無疑稱得上是一種時代的進步。承先祖蔭庇,自十二世曾大猷、十三世曾振以下,世居澄溪谷倉的曾氏后人業已衍傳至二十、二十一世抑或更多。他們或固守家園勤勞致富,或外出他鄉成就事業,在各行各業有了不同的發展。也許他們曾經對家鄉谷倉那座歷經滄桑、僅余部分殘垣的將軍府邸缺少過多關注,但在盛行弘揚傳統文化、傳承良好家風家訓,讓人們記住鄉愁的當下,已經有曾氏后人自發對先祖曾經創下的基業和立下的功勛進一步挖掘、梳理,并期待以其功業昭示后人,將其精神發揚光大。這無疑將成為美麗鄉村建設的一個重要組成部分,讓人們在注重環境保護、留住綠水青山的同時,也為鄉土文化注入了更為豐厚的歷史人文內涵,使其成為有根之木、有源之水,蔭及四方、潤澤后世。

(感謝曾劍峰先生提供翔實的史料。)