多維度團體干預老年病人孤獨感的實踐與評價

孤獨的概念最早是在1975年由美國學者韋斯提出[1],是指當個體感到缺乏令人滿意的人際關系,自己對交往的渴望與實際的交往水平產生差距時的一種主觀心理感受或體驗。我國老年人孤獨感水平隨時間的變遷呈上升趨勢[2]。研究顯示,超過 98.8%的老年受訪者存在不同程度的孤獨[3]。孤獨感可引起老年人群認知功能下降[4]、軀體功能減退[5]、心血管疾病增加[6]、意外急診住院率增加[7]等不良后果。有效的心理干預能減輕老年人的抑郁和孤獨感,增強幸福感[8]。團體輔導作為一種心理咨詢的方法,在改善人際關系、提高社會支持方面具有良好的作用[9]。目前國內關于老年人孤獨感的干預研究少,且干預方法較為單一[10]。本研究旨在探討多維度團體干預對改善老年慢性病病人孤獨感及主觀幸福感的效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象 經我院倫理委員會批準,選取2017年4~10月期間在我科住院的老年慢性病病人,對其進行訪談和查閱病例,并發放《UCLA孤獨感量表》第三版進行孤獨感體驗的測評。納入標準:(1)年齡≥60歲;(2)患有≥2種慢性疾病;(3)意識清楚,有閱讀能力,溝通無障礙;(4)同意參加本次研究并簽訂知情同意書;(5)UCLA孤獨感得分≥28分。排除標準:(1)癡呆、精神障礙、嚴重認知障礙、重癥和終末期疾病者;(2)存在明顯的視力、聽力障礙,使調查無法進行的病人;(3)不能配合研究者;(4)同時期或入組前4周內參加其他研究的。剔除因病情變化等原因中途退出的病例11例,最終納入80例研究對象,采用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組各40例。觀察組男22例,女18例,年齡71~88歲,平均(78.85±4.41)歲;對照組男23例,女17例,年齡70~85歲,平均(77.79±5.05)歲。2組病人性別、年齡、孤獨感得分差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 測量工具: (1)采用《UCLA孤獨感量表》第三版作為孤獨感狀況調查問卷,該量表用于老年人的Cronbach’α內部一致性信度系數為0.89。整個量表共20個條目,采用4級計分方法,“從不”、“很少”、“有時”、“一直”分別計為1分、2分、3分和4分。<28分:低度孤獨;28~33分:一般偏下;33~39分:中度孤獨;39~44分:一般偏上;>44分:高度孤獨。(2)紐芬蘭紀念大學幸福感量表(MUNSH),由24個條目組成,5個條目反映正性情感(PA),5個條目反映負性情感(NA),7個條目反映正性體驗(PE),7個條目反映負性體驗(NE),總的幸福度=PA-NA+PE-NE,得分范圍為-24~+24。為了便于計算,加上常數24,記分范圍為0~48分。得分高水平:≥36分;中等水平:12~36分;低水平:≤12分。(3)自行設計的《病人滿意度調查表》,采用Likert 5級評分,由“非常滿意”、“滿意”、“一般”、“不滿意”、“非常不滿意”分別賦值5 ~ 1分,滿分為100分,分數越高表示病人對護理服務滿意程度越高。

1.2.2 干預方法

1.2.2.1 組建團隊:團隊成員包含心理咨詢師3名,副主任護師1名,主管護師3名,護師4名,護士2名,心理咨詢專家1名,心理輔導志愿者25名。在實施干預前,心理咨詢專家對所有團隊成員進行理論和干預方法的統一培訓。

1.2.2.2 團體干預方案確定:廣泛參考國內外文獻及多項研究中所采用的孤獨感心理健康干預方案,結合本項目中病人特點,團隊成員多次探討后初步形成干預方案,并開展小范圍預試驗,過程中充分考慮可行性和研究對象的感受,及時對方案進行修訂和完善。最終確定形式多樣且每次主題不同的12次團體心理干預活動,每次干預時間為30~45 min,每次活動之后都有5~10 min的分享和討論。具體形式包括角色扮演、興趣療法、音樂療法、回憶療法、情感社會支持、心理健康知識宣傳等。最終確定12期主題方案分別是:相逢是首歌;回憶往事,唱響晚年;擊鼓傳花;書畫會友;說出你的故事;一起來做手指操;彩紙蛋糕齊分享;彩色橡皮泥;重陽茶話會;人老心不老;快樂小游戲;美好回憶錄。在團體干預活動中,通過發放小禮品等方式鼓勵老人積極參與,運用傾聽、真誠、尊重等心理支持手段,幫助他們建立信心,感受到集體的溫暖。

1.2.2.3 實施干預:(1)觀察組:除了每周開展1次多維度團體干預外,其他干預措施包括:① 護士每日動態關注老年病人的孤獨情緒狀態,及時發現問題并找出原因,采取正確的方式如心理談話輔導、家庭情感支持、一對一心理慰藉等對病人進行積極疏導,及時糾正不良應對方式;② 醫學生志愿者不定期陪伴病人,提供情感支持,通過講故事、讀報紙等方式排解老人的孤獨感;③ 鼓勵病人建立健康的興趣愛好,如打太極拳、練習書法或繪畫、栽培植物或飼養金魚類小動物等;④ 幫助老年病人參與人際交流,強化家庭支持,積極協調家庭糾紛;⑤ 教會老年病人使用微信互動功能,借助電子媒體等方式幫助老年病人建立社會支持。干預時間為3個月。(2)對照組:不參與每周1次的團體干預活動,僅由責任護士實施常規心理護理,包括心理疏導、心理健康宣教等。在本項目結束后,對照組同樣接受3個月的團體心理干預作為補償。

1.2.3 效果評價:分別在干預前和干預后對2組研究對象的UCLA孤獨感水平、主觀幸福感水平以及病人滿意度進行評估。

1.3 統計學處理 采用SPSS 17.0統計軟件包對數據進行分析,計量資料的組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用成組t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

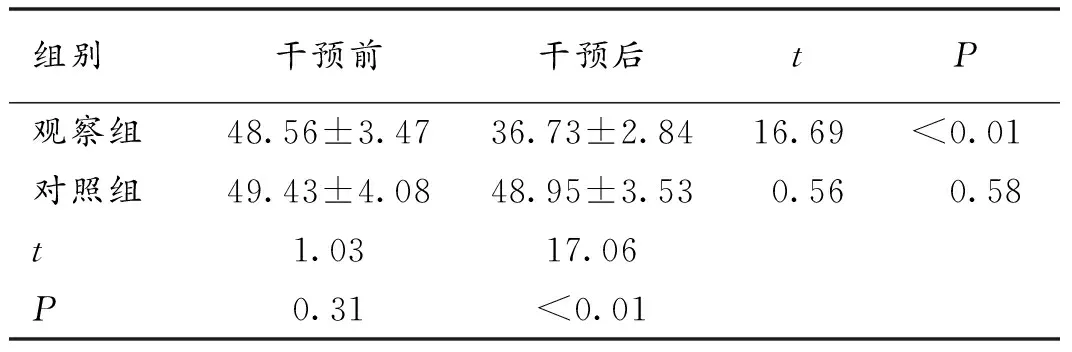

2.1 2組病人孤獨感得分比較 經過3個月干預后,觀察組UCLA得分較干預前降低(t=16.69,P<0.01),且顯著低于對照組(t=17.06,P<0.01),差異有統計學意義。見表1。

組別干預前干預后tP 觀察組48.56±3.4736.73±2.8416.69<0.01 對照組49.43±4.0848.95±3.530.560.58 t1.0317.06 P0.31<0.01

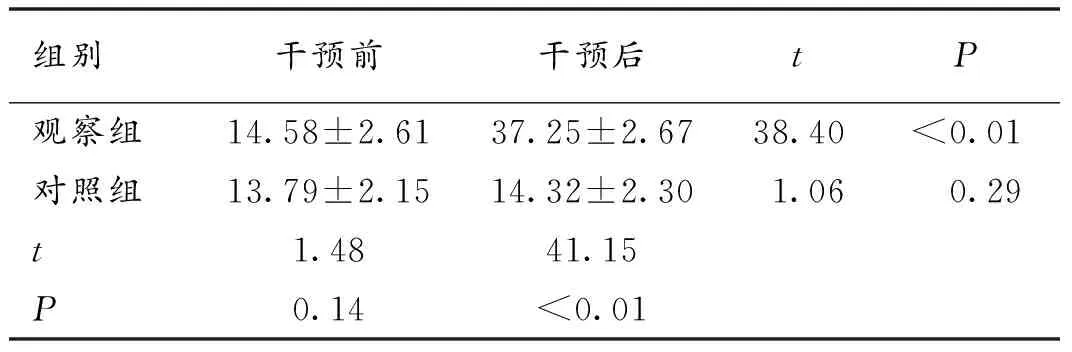

2.2 2組病人主觀幸福感得分比較 經過3個月干預后,觀察組MUNSH得分較干預前升高(t=38.40,P<0.01),且顯著高于對照組(t=41.15,P<0.01)。見表2。

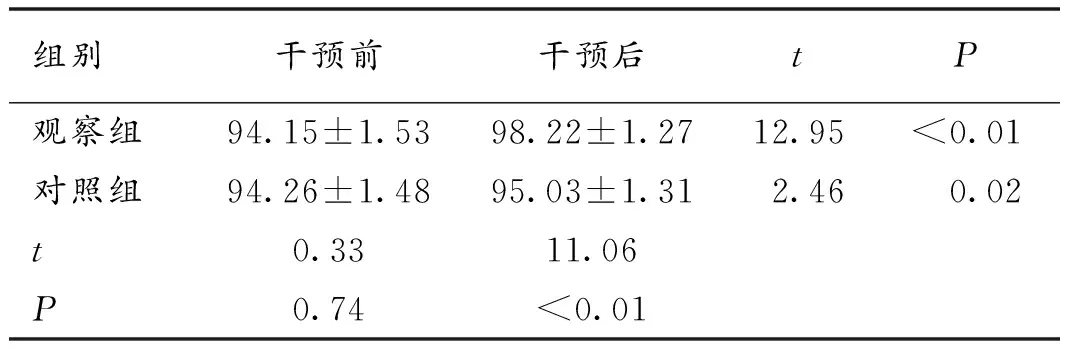

2.3 2組病人護理滿意度得分比較 干預后,2組病人對護理的滿意度顯著提升(P<0.05),且觀察組與對照組比較,差異有統計學意義(t=11.06,P<0.01)。見表3。

組別干預前干預后tP 觀察組14.58±2.6137.25±2.6738.40<0.01 對照組13.79±2.1514.32±2.301.060.29 t1.4841.15P0.14<0.01

組別干預前干預后tP 觀察組94.15±1.5398.22±1.2712.95<0.01 對照組94.26±1.4895.03±1.312.460.02 t0.3311.06 P0.74<0.01

3 討論

隨著人口老齡化的加劇,老年人群的心理問題日益突出。由于社會支持減少、社會整合退化等因素,老年人群孤獨感的發生率更高[11]。有研究表明,80.1%的老年受試對象有孤獨體驗[12]。另有研究顯示,有78.1%的老年人有中等到嚴重的孤獨感[13]。一項國外研究發現,有嚴重孤獨感的老年人雖然只占有一小部分(7%~9%),但是1/3的老年人可能在生活中具有某種程度的孤獨感[14]。老年人社會參與障礙與孤獨感高度相關,應幫助老人消除恐懼,建立信念和社會認同[15]。

團體心理康復干預的核心是具有相同興趣和愛好,或具有相似生活經歷的老年人共同參加活動,增加團結感,獲得社會支持,緩解孤獨[10]。Saito等[16]的隨機對照試驗表明,對于一個能共享經歷的人群合理運用團體資源,個性化地滿足個體的具體需求,可有效預防社會孤立。秦思等[17]通過懷舊療法對養老機構的老年人進行干預,有效降低了老年人群的孤獨感。國外許多老年人孤獨感的干預研究是在孤獨感相關理論基礎上開展的,這些研究表明,通過增加社會支持、使用小組干預、回憶療法、飼養寵物、網絡媒體、園藝種植、志愿者活動等途徑可以有效減輕老年人的孤獨感[18-20]。本項目結合懷舊療法、興趣療法、音樂療法等多維度團體干預模式,將擁有共同經歷、興趣和志向的老年人群聚集在一起,同時結合志愿者社會資源、互聯網媒體資源、家庭情感支持資源,鼓勵病人通過種花養魚、體育鍛煉等多種方式建立社交方式,改善老年孤獨感群體的不良情緒和思維行為模式。本項目研究結果表明,通過3個月多維度團體干預,該老年人群孤獨感水平得到顯著改善,與對照組相比,差異亦有統計學意義,與先前多項研究結果相似。

杭榮華等[8]研究認為,在集體心理干預中,病人彼此分享感受和經驗,學會管理情緒,增進了人際交往,成員間相互支持、理解,使病人的孤獨感明顯減輕,滿足了愛與歸屬的需要,進而對生活的滿意度提高。本研究通過對孤獨感老年人群實施3個月的多維度團體干預,結合個性化的社會情感支持、心理輔導等綜合措施,給予老人充分機會去重新評估自己,重新找回自尊與快樂感,正確看待人生,增強人際交往的能力,從而減少負性情緒,提高了老年孤獨感病人主觀幸福感水平以及滿意度水平。王平等[9]認為,有共同信仰的老人會形成一個比較穩定的團體,在這個團體中他們互相幫忙,互相傾訴煩惱,共同解決遇到的困難,他們愛和歸屬的需要得到了滿足,并且獲得了完善感、自豪感和幸福感。

4 小結

多維度團體干預對于改善老年病人孤獨感癥狀有較為顯著的效果,通過團隊活動,提高了老年孤獨感病人社會參與度,增加了病人歸屬感,提高了主觀幸福感,且病人對護理的滿意度較高,值得推廣和應用。由于本項目干預時間僅為3個月,不能預測長期干預對于該類人群孤獨感的影響。未來可進一步,通過大樣本的隨機對照試驗進行更進一步的驗證。同時,孤獨感的老年人群需要得到家庭、社區、志愿者、政府等多方面的充分關心,才能保證老年人群心理長期保持穩定、積極、健康的狀態。