基于語料庫的跨學科中外期刊論文詞塊的使用研究

李瑤 蘭明秀

【摘要】詞塊作為學術語篇構建的重要手段,多年來受到眾多研究者的關注。本文基于語料庫語言學的研究方法,自建語料庫對比分析中外學者兩個學科的四詞詞塊使用情況。研究發現跨學科、跨語言學術文本中存在核心詞塊。本研究有助于提高研究生學習者使用英語進行學術交流的能力,對大學學術英語寫作教學和教材的編寫具有一定的參考價值和啟示。

【關鍵詞】詞塊;學術論文;中外學者;跨學科

【作者簡介】李瑤(1972-),女,漢族,湖南雙峰人,中南大學外國語學院教授,研究方向:二語習得、語義學和語料庫;蘭明秀(1993.02-),女,苗族,貴州黔南人,中南大學外國語學院,16級在讀研究生,碩士學位,研究方向:外國語言學及應用語言學,研究方向:語料庫及二語習得。

一、引言

詞塊的掌握運用程度決定了語言產出的流利性。詞塊作為語篇構建的基本單位,在語言產出尤其學術寫作中承擔著重要的語篇功能。詞塊的研究近年來已成為應用語言學研究的核心話題。語料庫的研究引入了一種更為客觀的基于頻率的方法,因而開辟了一種新的研究詞塊使用方法。詞塊的使用研究在語料庫與語言學交叉領域已成為熱門話題。國內詞塊的研究大多集中于中外學習者產出文本的對比,從而揭示中國學習者對于詞塊的使用缺乏多樣化、準確性。本文基于自建的學術論文語料庫,包括工科(物理與電子學)和文科(語言學)兩個學科,中外學者兩個群體共四個語料庫。結合定量與定性分析,通過統計、對比中外學者學術論文中四字詞塊的使用頻數以及語言共選形式,探討學術文本中語篇的構建是否與不同母語背景、學科有關。

二、研究現狀

已有研究多集中對比學習者學位論文和習作與本族語學者研究論文間詞塊使用的差異,未考慮差異來源是文本體裁不同而或作者母語不同,且多囿于某一學科(如語言學),缺少跨學科的對比及對學科間詞塊使用差異的調查,缺乏中外學者研究論文詞塊使用情況的整體描述(衛乃興,2002;婁寶翠,2010;張樂 李晶潔2012;王立非 張巖,2006)。詞塊具有跨學科的差異,不同學科間的學術詞塊使用會呈現哪些特征,很值得進一步深入探究。國外詞塊的研究主要圍繞以下三方面:不同言語群體間詞塊的使用研究,相同教育層次的一語和二語學生學術詞塊的使用在頻數和語篇功能上存在諸多明顯的差異。而二語學習者過度或過少的使用詞塊;同一言語群體間不同語體、跨學科對比研究,發現學術語篇和口語語體在詞塊的分布頻率、形式結構及功能具有鮮明的語域特征。跨學科對比研究則發現詞塊區分不同學科間的重要方法,且詞塊在語篇構建過程中充當了重要作用(Hyland 2008a);同一言語群體間不同水平作者的文本詞塊分析學術新手與專家作者詞塊使用的發展性差異研究發現(Hyland 2008b)新手作者呈現出特有的語言使用特征。

三、研究設計

首先,使用AntConc 軟件的N-Grams功能分多次計算、提取語料庫的詞頻信息。其次,提取本研究詞塊數據。對于詞塊的界定標準,本研究采用Hyland的界定標準,即每百萬詞重復出現 20次以上,且在不少于10%的不同文本中出現的四詞詞塊。再次,提取不同學科、同一學科中國學者、本族語學者及中外學者共用詞塊,試圖回答學術文本中是否存在核心詞塊的問題。最后,使用 SPSS21.0統計軟件對四個語料庫的高頻詞塊進行聚類分析。聚類分析的結果可以幫助我們進一步了解學科差異與不同母語背景是否對詞塊的使用有影響。

四、研究結果分析

1.總體頻數與高頻詞塊。對四個語料庫的詞塊進行人工篩選并統計詞塊的頻數,總共得到569個四字詞塊,見圖1。其中物理學科的詞塊使用頻數要高于語言學學科,而中國學者詞塊的使用頻數和種類則顯著高于本族語學習者。兩個學科中四詞詞塊的文本覆蓋率,我們可以看到物理學科高于語言學學科。

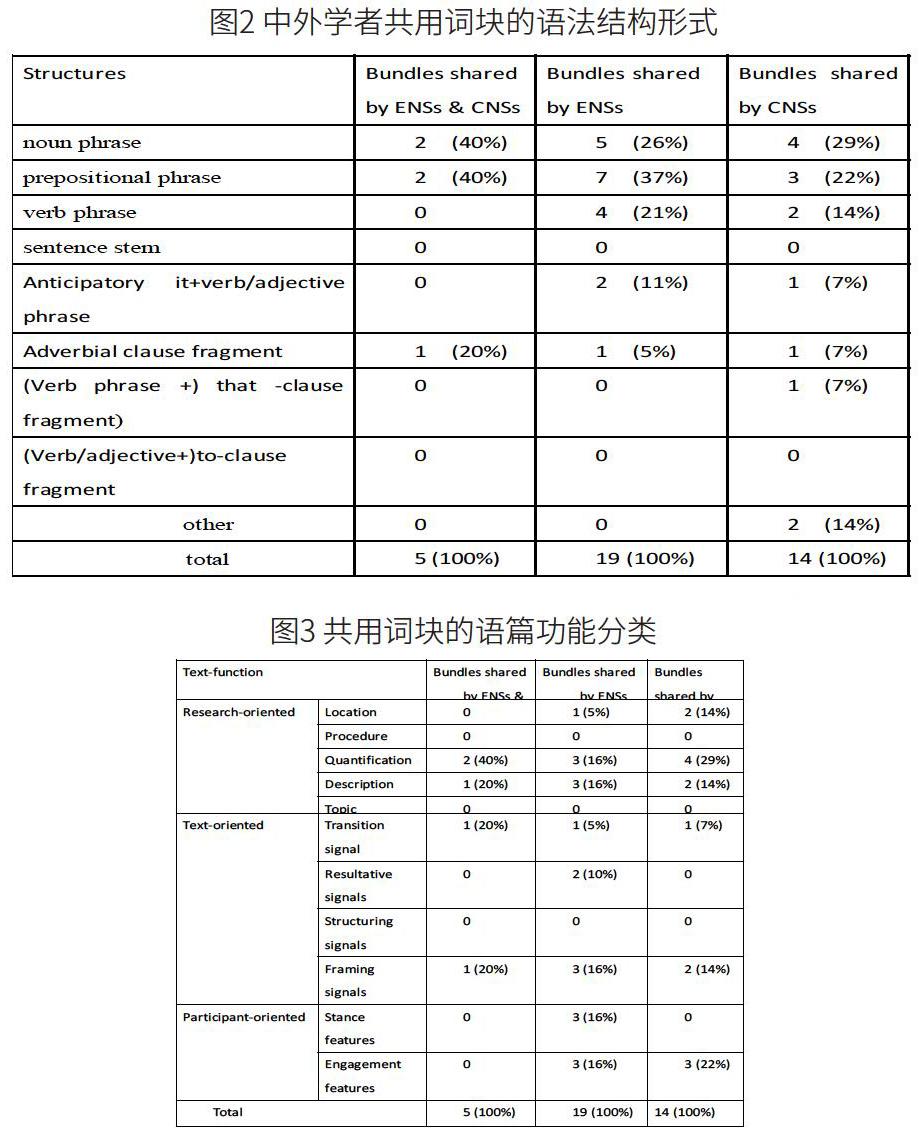

2.共用詞塊的語法結構形式。通過對四個語料庫的高頻詞塊統計發現物理學科中外學者共用詞塊46個,語言學學科為38個;中國學者共用詞塊14個,本族語學者共用詞塊19個。兩個學科中外學者共用詞塊共有5個:as well as the ,in the case of,a wide range of ,the fact that the ,on the other hand 。共用詞塊數量缺乏很可能是本研究所收集的語料還有待擴充。但共用詞塊在兩個學科中的使用比例達到11%到13%,在一定基礎上也說明了學術文本中存在核心詞塊。如圖2所示,中外學者共用詞塊在語法結構類型中介詞詞塊(40%)和名詞詞塊(40%)的使用比例相當。有研究(Hyland2008b)發現中國學習者論文文本中介詞詞塊(55%,58. 3%)使用高于名詞詞塊(37%、29.2%)。在本研究中,本族語學者較多使用介詞詞塊(37%),如as a function of,in the case of,而中國學者則是常使用名詞詞塊(29%),如the center of the,a wide range of,甚至名詞詞塊的使用超過了本族語學習者(26%),主要以“名詞短語+of短語片段”結構為主,如“a wide range of,the center of the”。這可能是前人的研究結果對教學工作者的教學過程起了正向反撥作用,使得中國學習者認識到名詞詞塊是學術寫作的基石,代表了學術寫作文體的特征,從而加強名詞詞塊的學習。

共用詞塊的語篇功能結構。參與導向型詞塊在中外學者和中國學者群體中的使用比例不是很高。如圖3所示,中外學者共用詞塊主要是研究導向型(60%):as well as the,a wide range of,中國學者詞塊使用同樣最高也是研究導向型(57%):the fact that the,higher than that of,其次就是語篇導向型。本族語學習者共用詞塊中研究導向(37%):at the same time,as a function of,the fact that the,語篇導向(31%):with respect to the,the end of the和參與導向(32%):in addition to the,in terms of the基本相差不大,語篇功能結構比較平衡。

國際論文文本特別是高影響力的期刊論文主要是以實證研究為主嚴謹客觀的以及規范的學術用語闡述研究結果。這剛好符合詞塊的語法結構分析結果,中國學者多用以描述、形容研究過程、量化特征及地點的名詞詞塊。中國學習者較本族語者較少使用語篇型和參與型詞塊。

3.聚類分析。聚類分析目的是識別不同學科潛在的詞塊用以促進EAP詞匯教學.為了了解不同學科不同語言背景的學者對四詞詞塊使用的異同。其中中國物理學者(CNSPE) 124個,本族語物理學者(ENSPE)100個,中國語言學學者(CNSAL)218個,本族語語言學學者(ENSAL)125個。聚類分析的結果如圖 4所示。

中國語言學學者和本族語物理學者的詞塊使用最為接近,說明學科之間還是存在核心詞塊。其次就是同一物理學科的學習者四詞詞塊使用較接近。中國學者較多的使用表定位的研究導向詞塊。而本族語學習者則較多的使用描述詞塊以及表量化的研究導向詞塊。參與型詞塊中,中國學者主要使用表提及介入詞塊,而外國學者則綜合使用立場詞塊來表達作者的態度。可以看出學術論文研究中,中國學者更多的使用較為定位準確的詞塊,外國學者則主要以描述和量化來作為研究手段。在強調立場態度上,中國學者使用強烈肯定的語氣,而外國學者更多的是不確定性表達可能的語氣。

五、結論

本文基于自建語料庫對跨學跨不同語言背景的學術論文詞塊的使用進行了統計對比分析,中外學者在兩個學科學術論文中的詞塊在使用頻數、語法形式結構和語篇功能等維度上呈現出明顯差異。中國學者較本族語者過度使用名詞詞塊,而本族語學者較多使用介詞詞塊。本族語學者更能夠均衡的運用各項語篇功能詞塊,中國學者對研究型詞塊的使用與本族語學者達到基本持平的情況。聚類分析發現同一學科共用詞塊較為接近,但跨學科、跨語言學術文本中存在核心詞塊。這些發現對于學術英語教學和學習者都有一定的啟發作用。既要要充分了解不同學科領域的共性詞塊,也要看到不同學科不同語言背景中的個性化詞塊。

參考文獻:

[1]徐昉.中國學習者英語學術詞塊的使用及發展特征研究[J].中國外語,2012(4):51-56.

[2]婁寶翠.學習者碩士學位論文中的詞串研究[J].當代外語研究, 2010(9):27-34.

[3]王立非,張巖.基于語料庫的大學生英語議論文中的語塊使用模式研究[J].外語電化教學,2006(4):110-116.

[4]衛乃興.詞語搭配的界定與研究體系[M].上海:上海交通大學出版社,2002:100.

[5]鄭紅紅.中國學者應用語言學英語論文中的詞塊研究[J].語料庫語言學,2014(1):47-57+111.

[6]張樂,李晶潔.學術語篇中的篇章性句干:型式、功能及雙語對等[J].山東外語教學,2012(6):45-52.