理解供給側結構性改革

張白平

(中央財經大學經濟學院,北京 100081)

中央將“供給側”作為新一輪深化改革的著力點,其前提條件是:當前我國經濟活動中,供給側出了問題,供給側已經嚴重不適應現階段經濟和社會的發展需要。那么,當前我國供給側是否真的出了問題?供給側問題有多嚴重?供給側結構性改革能否破解當前經濟發展的困境?

首先,我國GDP增速自2012年跌破8%以來一直持續放緩。雖然從更改的角度分析,我國經濟增速經歷了三十多年的調整增長后(平均增速在9%以上),必然會降速,這是事物發展的必然規律,但如果這種降速延續下去,會使我國經濟社會發展出現很大的問題,同時也說明了我國經濟發展出現了必需解決的問題。其次,我國經濟在經歷了三十多年的高速發展后,人民生活水平顯著改善,家庭消費能力和消費結構都發生了顯著變化,出現了國內大量產能過剩,而境外消費近幾年持續快速增長的現象。最后,國家長期的投資和寬松貨幣政策對經濟的刺激作用進一步弱化,甚至轉化成了經濟風險。現行的經濟增長動力已經失效,必須創造新的經濟增長動力。綜合分析我國當前的經濟發展矛盾,以供給側結構性改革為進一步全面深化改革的“著力點”是最優選擇。

一、文獻綜述

雖然“供給側”早已有之,但是自“供給側結構性改革”成為我國新一輪全面深化改革的核心目標,“供給側”即成為了全社會的“顯性”話語。以“供給側結構性改革”為關鍵詞,在“國家哲學社會科學文獻中心”網站共搜索到718條信息(2015年12月到2017年4月),在“中國知網”網站共搜索到期刊類信息10000余條、報紙類信息6000余條。學術界對供給側結構性改革的研究主要集中在兩個方面:一是對供給側結構性改革的內涵闡述,以規范分析為主;二是對供給側結構性改革的外延研究,以實證分析為主。

(一)供給側結構性改革的內涵研究綜述

學術界對“供給側結構性改革”的內涵闡述大致可以分為三大類:一類是從西方經濟學理論中找尋“供給側結構性改革”的源頭和基礎,認為我國的供給側結構性改革是西方供給學派理論的應用和改進。這類研究都回顧了西方供給黨派的演進過程、主要觀點及對西方經濟問題的治理“處方”,然后結合我國的現實問題,從供給側結構性改革的角度提出了改革的思路、手段等。李稻葵提出了三個方向的改革:公共產品供給、產業政策供給和科學技術供給[1]。胡希寧在比較系統地回顧和分析了西方供給學派的理論及實踐歷程后,卻比較簡單抽象地提出了我國供給側結構性改革與供給學派的區別,沒有深入分析和簡述我國的供給側結構性改革的關鍵內涵和改革思路、手段及目標[2]。馮志峰從供給側結構性改革的時代背景入手,梳理了供給側結構性改革的理論邏輯,提出了我國供給側結構性改革理論的實踐路徑,認為,所謂“供給側結構性改革”就是以供給側為改革突破口,在制度、機制和技術三個層面推進結構性改革,核心是放松管制、釋放活力、讓市場機制發揮決定性作用[3]。二類是從需求側管理與供給側管理對比入手,簡述供給側結構性改革的內涵、方向及政策措施。這類研究認為供給側結構性改革的邏輯起點是需求側管理的失效。劉偉厘清了需求管理與供給管理的內涵、二者的關系、管理工具及實施效果等,論證了我國新常態下加強供給側結構性改革的必要性、可行性,以及改革的路徑等[4]。沈坤榮經過對比分析需求側與供給側管理對經濟發展的影響和差異,認為供給側結構性改革是我國經濟治理思路的重大調整,提出供給側結構性改革首先要處理好供給側改革與需求管理的關系,第二是要推進產能過剩矛盾的化解,第三要推動市場化改革進程,第四要推進財稅改革,第五要開拓國際、國內新發展空間[5]。廈門大學宏觀經濟研究中心課題組從我國現階段供給與需求的基本矛盾出發,認定供給側結構性改革的邏輯起點是需求結構升級轉換,現有供給不能滿足越來越多樣化、高品質化的需求,造成一方面供給過剩,另一方面又需求不能實現的供需失衡狀態。該課題組提出以消費結構為導向,發揮市場作用,借助體制改革進行供給調整[6]。金碚從總需求調控與供給側改革之間的關系,以及市場失靈的供給與需求管理差異方面入手,分析了供給側改革的意義、路徑、對策,并提出從需求側與供給側兩個方面同時發力,完善市場經濟體制、培育經濟增長新動力、轉變經濟增長方式[7]。在長期的社會經濟發展進程中總是使用短期手段來應對經濟問題,這本身就是一種錯誤,必然導致失敗和加劇經濟運行風險。第三類是從我國經濟、社會發展的現狀出發,簡述供給側結構性改革的內涵。廖清成和馮志峰從批判供給側結構性改革的認識誤區入手,提出了他們對供給側結構性改革的理解和改革重點,認為當前存在對供給側結構性改革的內涵誤讀、改革的方式誤用、改革邏輯誤解、改革重點的誤導和改革動力的誤判[8]。洪銀興將供給側結構性改革的理論淵源追溯到了馬克思的理論,并以馬克思理論為指導認識和理解供給側結構性改革,認為馬克思的生產力要素就是現在的供給側要素,強調結構性調整的重要性和“三去一降一補”的含義[9]。

這些理論闡述和政策主張簡單分拆供給側結構性改革,將供給側等同于供給主義,將結構性等同于結構主義,將改革等同于制度主義;或者先驗地假設需求管理失靈了。正確認識和理解中央提出并努力實施的供給側結構性改革必須跳出西方經濟學的束縛,立足于我國的國情和社會主義市場經濟理論,要超越簡單的市場與政府的分類,全面理解和把握“供給側結構性改革”這一時代命題[10]。

(二)供給側結構性改革的外延研究綜述

供給側結構性改革的外延研究主要集中于我國各種產業領域的供給失靈和改進措施分析。劉乃安、郭慶海、韓艷紅[11]、姜長云、杜志雄[12]、孟子琳、申鵬[13]、高強、徐雪高[14]等關注了“三農”領域的供給側結構性改革問題。這些文章分別從農業供給失靈、農業供給側結構性改革的意義、目標、方向,以及農民增收、農村土地制度改革方面進行了研究。劉玚、植率、王學龍[15]、錢愛民、付東[16]、羅超平[17]等從投融資、信貸等金融領域分析了金融改革對實體經濟的影響。其他有關供給側結構性改革的實證研究涉及現代服務業與供給側結構性改革問題[18]、能源供給側結構性改革問題[19]、旅游供給側結構性改革問題[20]等。

這些實證方面的供給側結構性改革研究有的比較簡單地認定了現有結構的非合理性,有的僅從技術角度提出了供給側改革的對策,而且現實價值存在疑問。

如今,無論是“供給創造需求”還是“需求創造供給”都不能刻畫供求關系,人類已經發展到“需求主導供給”的經濟生活狀態,供給必須適應需求。現在我國的“供給側結構性改革”比西方供給學派的內涵豐富得多,外延也更寬泛。現階段的“供給側結構性改革”是我國改革開放基本國策的新體現和新著力點,是解決發展中矛盾的新措施。

二、何為“供給側”

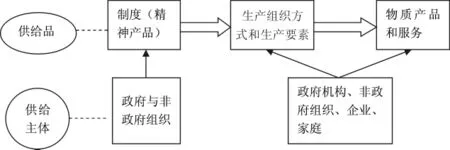

供給與需求是人類社會的基本矛盾。供給側與需求側是人類在生產生活活動中的兩種身份屬性,是人類自身的“一體兩面”。供給側是供給主體與供給品的集合,需求側是需求主體與需求品的集合。無論是供給品還是需求品都包括具有物理屬性的物質產品和具有思維屬性的精神產品。人類的社會關系既是一種物質關系也是一種制度關系,歸根結底是一種制度關系,物質關系是制度關系的體現。供給側的供給內容包括制度供給、組織形態和生產要素供給、產品供給,供給側邏輯關系如圖1所示:

圖1 供給側邏輯關系

制度供給是供給側結構性改革的源頭,制度的供給主體是執政黨、政府和非政府組織。社會主義市場經濟理論創新依靠中國共產黨的集體智慧和勇氣,國家的法制建設依靠國家權力組織,行業的嚴格自律依賴各行業非政府組織。生產組織方式和生產要素供給是供給側結構性改革的中間環節,是制度的具體實現。這些中間環節的供給主體包括政府機構、非政府組織、企業和家庭。我國社會主義公有制和家庭私有制的國家制度,決定了生產要素的所有制結構的復雜性和多樣,導致生產要素供給主體的多樣性。物質產品和服務供給是社會供給側的末端。由于社會生活的復雜性和多樣性,以及物質產品和服務的內在差異性——公共品屬性和私人品屬性,使得供給側末端的供給主體也呈現多樣性。

供給側結構性改革主要著力于制度改革、組織形式及要素配置方式改革。供給側末端結構優化是供給側源頭及中間環節結構優化的自然結果,簡單地追求供給側末端的結構優化是膚淺的,也是不可持續的。供給側結構性改革既是經濟領域的一場改革,更是國家政治領域的一場革命。中央的“供給側結構性改革”不僅僅是經濟領域的供給側結構性改革,必然包括政治領域的供給側結構性改革。

三、供給側結構性改革的內在邏輯

制度創新分為破壞性制度創新和改進性制度創新,前者是一種改革,甚至革命,后者是一種制度完善。我國的供給側結構性改革面臨著中國特色社會主義市場經濟這一獨特的制度背景,又處于從計劃經濟體制向市場經濟體制轉型時期。自中央做出《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》以來,中央就著力從理順和構建健康有序、規范高效的政府與市場的關系入手,先后出臺了一百多份文件,強化市場配置資源的力量,完善把政府權力關進籠子的制度,構建政府治理市場的新思維、新方法。

首先,制度供給表現為制度的創新,新制度往往具有顛覆性,會產生比較長的“制度紅利”。新制度的供給也是改革的重要節點,通常具體表現為改革憲法和法律制度。在堅持四項基本原則的條件下,對《中華人民共和國憲法》進行修訂,完成了頂層制度設計和供給;加大對部分行政法規的修改和廢止力度,取消大量行政審批事項,構建服務型政府;加強政府行政職責問責制,大力推進依法治國。1978年的真理標準大討論吹響了“改革開放、發展經濟”的時代號角,促成第四部《中華人民共和國憲法》的誕生,該部憲法以及其后的歷次憲法修正案為社會主義市場經濟建設提供了根本性的制度供給,解決了我國改革開放進程中的根本性的思想觀念、意識形態問題,不斷地推進我國經濟、政治、社會及文化等的全面發展和進步。

創新性的制度供給是供給側結構性改革的源頭和先導。我國改革開放的進程就是一部制度創新和供給史,全面深化改革開放更需要制度創新,供給側結構性改革的關鍵在引領未來發展的新制度供給。

其次,改革生產組織方式和生產要素供給。只要制度能夠實現“激勵相容”,人類的創造力是無窮的。比如,決定利用什么樣的市場和計劃機制組合來配置資源和產品;完善政府與市場關系的制度設計;國有企業的委托代理制度設計,國有企業混合所有制改革;制訂政府權力負面清單,明確政府在市場經濟活動中的權、責、利;改革戶籍制度,促進城市化健康發展;農村集體所有制改革,建立土地流轉制度、農村確權制度,改革生產要素供給方式和供給效率等。

最后,在制度這只“看得見的手”的保障下,在市場這只“看不見的手”的推動下,實現產品的有效供給和供需平衡。

結語

供給側與需求側是經濟主體的“一體兩面”。需求側管理對象單一、簡單易行、手段明確、短期效果顯著,而供給側結構性改革是一個復雜的系統工程,既包括政治領域,又包括經濟領域,如果只是一味地強調經濟領域的供給側結構性改革,就會嚴重削弱本輪改革的力度和效率,使本輪改革再次落入重經濟、輕政治的老套路。不論是學術界還是政治界,都應該以“廣義的供給側”視野,明確認識到中央提出的“供給側結構性改革”是既要在經濟領域改革現行的供給方式和供給類型,轉變經濟增長方式和實現有效供給,又要在政治領域改革現行的政府與市場的關系,厘清政府在市場經濟活動中的作用和身份,構建服務型政府,使上層建筑與經濟基礎相適應。本輪“供給側結構性改革”的邏輯是:以經濟治理為切入點,全面推進和深化政治治理;通過政治治理促進經濟、政治全面發展,實現社會轉型升級。

供給側結構性改革的目的仍然是“解放和發展生產力”;供給側結構性改革的頂端必然是制度改革,末端自然是滿足社會需求的各種產出品。社會需求總是在不斷地變化中,供給必須適應需求的不斷變化,才能使生產有意義,實現供給與需求相適應的經濟關系,保障經濟可持續增長和人類社會可持續發展。●