投融資視角下地方政府PPP模式應用分析

——以合肥市軌道交通項目為例

劉兆萍,田蘊祥

(武漢大學政治與公共管理學院,湖北 武漢 430072)

PPP(Public Private Partnership),即公私合作模式,是指在部分公共產品及公共服務供給領域,政府與社會資本雙方通過契約方式形成的風險共擔、利益共享、全程合作的伙伴關系。相比傳統融資方式,該模式優勢更為明顯。目前隨著我國社會經濟發展邁入新常態,地方政府債臺高筑,然而居民對于優質公共服務和基礎設施建設的需求卻在持續增加,地方財政收支矛盾日益凸顯,在此背景下,PPP模式無疑為地方政府融資提供有效渠道。但由于目前我國PPP項目推廣仍處在探索起步階段,地方政府PPP項目實踐仍存在諸多不足有待改進。

一、問題提出

20世紀70年代,在國際經濟蕭條背景下,英法美等國政府面臨嚴重財政負擔,紛紛開始嘗試實施PPP模式。其中,1992年英國發起的私人融資計劃(PFI),成為最先推廣PPP模式的典范。目前,英國、美國、澳大利亞等西方國家在PPP模式發展方面已占據世界領先地位。

相比而言,我國雖然在20世紀末已開展BOT試點工作,但真正全國性推廣PPP始于2013年底。2013年11月,黨的十八屆三中全會公報明確指出,“允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營”,我國PPP發展序幕由此正式拉開。2014年9月,財政部印發《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》,同年11月國務院發布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》,PPP頂層設計層面政策正式出臺。此后,中央各部開始細化各項PPP政策,為PPP項目推廣保駕護航。同時,PPP項目實踐也在各級地方當局蓬勃開展。據統計,截至2017年11月末,全國政府和社會資本合作綜合信息平臺項目庫的PPP項目(管理庫加儲備清單項目數)合計13907個,計劃投資額累計達17.5萬億元[1]。2018年3月,國務院辦公廳將《基礎設施和公共服務領域政府和社會資本合作條例》列入2018年立法計劃項目。

然而,在當前PPP模式發展黃金期逐漸到來背景下,各種問題紛紛涌現,如地方政府為追求政績盲目擴張PPP項目數量和規模[2],因此,必須以更謹慎理性的態度直面問題,警惕風險。本文以PPP項目推廣經驗較為成熟領域——軌道交通項目為例,對地方政府引入PPP模式的動因、實際效果及運作風險進行案例分析,以期為PPP經驗共享貢獻力量。

二、文獻回顧

基于本文研究內容,從PPP模式動因、效果、風險三方面進行文獻梳理。

(一)地方政府采用PPP模式動因

PPP模式動因方面,具體可歸納為宏觀、中觀、微觀三個層面。宏觀層面,投融資環境變遷:中國經濟發展步入新常態,基建投資壓力大;城鎮化進程不斷加快,基建投資需求大[3];放管服改革快速推進,促進政府職能轉變[4];中央政府支持推動地方政府PPP模式應用。中觀層面,地方投融資體制改革,依靠買地、貸款、發行債券為主的傳統投融資方式弊端明顯,地方政府財政資金緊缺,債臺高筑,難以滿足資金需求[5]。微觀層面,PPP模式優勢明顯,可借助社會資本在市場運營、管理等方面的優勢,突破資金限制,降低交易成本[6],分散風險,提高服務供給水平。

(二)地方政府采用PPP模式效果

運行效果方面,由于我國自2014年正式推廣PPP項目至今僅四年,而PPP模式一般運作周期時間長,所以目前極少有項目已移交政府,多數項目仍處于規劃建設期。基于此,現有項目運行效果研究包括預期成效及實際問題兩個維度,以問題分析居多。預期成效主要基于案例籠統分析PPP模式優勢,如黃新業(2016)將長沙磁浮工程PPP項目成效歸于減輕財政負擔、提高施工效率、平衡風險、帶動產業發展四方面[7];趙子豫(2015)則從提高經濟效益、提升服務效率兩方面分析某燃氣改造項目成效[8]。實際問題分析主要從不同主體視角切入,余逢伯(2015)從地方政府角度認為新常態下PPP模式推廣面臨著作用認識不到位、政府誠信基礎不牢、相關法律法規不完善、項目運行機制不健全、價格及收益分配制度不適應形勢等挑戰[9];張彥偉(2017)分析了政府與社會資本雙方的問題,其中政府行政存在直接管制社會資本方、違約及為獲取績效盲目擴張的問題,社會資本參與方面臨缺乏有效監管和風險防范機制、融資渠道受限且成本高企的問題。

(三)地方政府采用PPP模式風險

風險分析方面,側重風險識別、評價和分配三方面內容[10]。風險識別研究主要從特定領域、特定主體、特點風險三個向度展開,如Ameyaw等(2013)將加納政府供水服務PPP項目風險歸為八類共計40項[11],Yan等(2016)指出城市地鐵 PPP 項目風險識別清單包含六類[12],而吳守榮(2016)將城市軌道交通PPP項目運營期風險歸為五類[13];Akintoye等(1998)從政府、施工承包商、金融機構三方視角分別歸納風險;溫來成(2015)則專門對財政風險進行研究[14];Yuan(2018)等分析項目殘值風險(Residual Value Risks,RVR)[15]。風險評價主要是基于風險指標分析評價模型及其測算結果,如王舒、何壽奎(2012)將我國PPP項目風險評價模型歸為基于層次分析法的模型、基于模糊綜合評價的模型等六類[16];Xu等(2010)分析發現中國高速公路PPP項目整體風險水平介于中度和高度之間[17],Chen等(2017)測算發現北京地鐵4號線項目風險較低而印度達博霍爾電力項目風險偏高[18]。風險分擔方面的研究主要集中于公私部門風險偏好,如Ke等(2010)通過德爾菲法將37項風險劃分為政府完全承擔、政府大部分承擔、公私部門均等承擔和私部門大部分承擔四種風險偏好[19],Chou等(2015)認為PPP項目失敗的原因之一即為不恰當的風險分配,并對比印度尼西亞、臺灣、新加坡、中國大陸和英國五國,發現新加坡與印尼PPP項目在風險分擔偏好上最為相似[20]。

(四)小結

總體而言,現有研究在地方政府采用PPP項目的成因、效果及風險方面已積累一定成果,但仍待進一步深化。同時,針對軌道交通PPP項目的研究多以北京地鐵4號線為案例,如郝偉亞等(2012)[21]、尹貽林等(2013)[22]、賈麗麗等(2013)[23]、郭上(2014)[24]、陶思平(2015)[25]、吳守榮(2016)。但北京作為地方政府具有一定特殊性——首都、直轄市,所以本文選取一般性層面的地方政府軌道PPP項目為例,以期能更好總結相關經驗教訓。

三、PPP模式在合肥軌道交通2號線項目(B部分)中的應用分析

(一)合肥軌道交通2號線PPP項目(B部分)概況

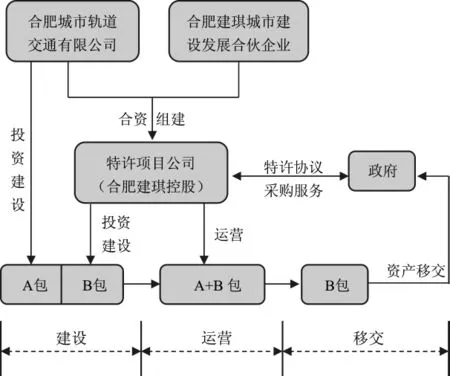

合肥軌道交通2號線東起瑤海區大眾路三十埠站,西止蜀山區方興大道南崗站,全長27.76km,總投入190億元,2012年開工建設,2014年底入選財政部首批PPP示范項目,也是合肥市軌道交通領域第一個PPP項目。依據項目PPP實施方案,該項目建設由A、B兩部分構成,其中A部分包括征地拆遷、土建工程等內容,由合肥城市軌道交通有限公司負責建設;B部分為車輛、機電設備等內容,由項目公司負責出資、建設。此次納入PPP模式合作范圍的是B部分投資、建設及2號線的整體運營、維護及移交,總投資約為45億元。具體運作模式見圖1:

圖1 合肥軌道交通2號線PPP項目模式[26]

通過單一來源采購方式,確定B部分特許經營公司為合肥二號線軌道交通有限公司,由合肥建琪城市建設發展合伙企業和合肥城市軌道交通有限公司按98:2的出資比例組建;項目采用BOT模式,即項目公司完成“建設—運營—移交”過程,合作期11年(其中10年為運營期)。目前,合肥軌道2號線已于2017年12月26日正式開通運營。

(二)地方政府采用PPP模式的動因分析

1.地方政府債臺高筑,中央政府強化地方債務管理。

早期地方政府通過土地財政、機構貸款、發行債券等方式融資,導致債臺高筑。據統計,截至2014年年末,地方政府性債務總計高達24萬億,其中64%的債務政府擔有償還責任,與上一年相比增長約41.3%[27]。為遏制債務猛漲之勢,中央迅速出臺政策加以管理。2014年8月,新預算法表決通過,規定地方政府只能通過發行地方政府債券方式在一定限額內舉債;2014年9月,國務院頒布政策規范地方政府性債務的管理;2016年11月底,財政部針對地方政府一般債券預算、專項債券預算分別出臺管理辦法,進一步規范地方債務預算管理。2018年2月,財政部就本年度地方政府債務管理工作發布通知,指出要加強債務風險監測和防范,進一步強化地方債務管理。

據合肥市財政局公開數據顯示,2017年底,全市一般政府債務余額394.29億元[28],全市專項政府債務余額428.49億元[29],較2016年略有增長。雖然該債務表中舉債余額規模低于批準限額,債務風險總體可控,但仍需規范地方債務管理,遏制隱性債務。同時,為使地方政府債務重壓得到緩解,解決城鄉基建投資的預算約束限制,地方政府積極采取PPP等其他融資方式,拓寬融資渠道。

2.地方政府軌道交通建設需求迫切與資金緊張矛盾突出。

一方面,隨著國內經濟發展“新常態”的到來,經濟增速放緩,為對抗經濟低迷、緩解就業壓力等問題,地方政府紛紛通過基礎設施建設拉動區域經濟適度增長。2017年,合肥基礎設施大建設計劃項目總投資達4625.86億元[30]。同時,伴隨城市化進程增速加快,人口大量由鄉村涌入城市,合肥城區交通擁堵現象嚴重,迫切需要加強軌道交通建設。根據預期規劃,合肥將在十三五期間完成軌道交通1—5號線的建設,并啟動建設6—8號線[31]。其中,2號線覆蓋的長江路是全市客流量最大的路段,常規地面公共交通已無法承擔。

另一方面,軌道項目成本高昂,合肥地方財政難以負擔。城市軌道交通雖具有高效率與大運量的優勢,但其前期以“億元/km”為單位的建設運營成本無法忽視,僅合肥地鐵二號線項目投資已達190億。如此高昂的建設成本,在地方政府債務擴張明顯受限背景下,合肥政府僅依靠財政收入難以同時負擔多條地鐵線建設。由此,通過PPP方式在軌道交通領域引入社會資本參與,成為合肥新建軌道交通的首選策略[32]。

3.PPP項目優勢明顯,國家政策層面大力倡導。

就該軌道項目而言,PPP模式優勢明顯:第一,與實力雄厚的社會資本方合作,前期可降低政府資金投入,提高工作效率,縮短建設工期;第二,后期運營維護期間,可以充分利用資源,控制支出,減少管理成本,為社會提供優質服務;第三,吸引優秀社會資本方,為合肥市帶來先進的軌道交通運營管理經驗,有利于打造和完善本地軌道交通運營管理專業隊伍,為提升其運營管理水平和實現合肥市軌道交通長遠發展奠定基礎。同時,國家層面也已出臺諸多政策鼓勵地方政府采用PPP模式,在此不贅述。

(三)地方政府采用PPP模式的實際效果分析

合肥軌道交通2號線(B部分)采取PPP模式,目前已在拓寬融資渠道、分散風險、提高效率、優化服務等方面已取得實際良好成效,但同時也暴露出社會資本競爭不足、項目合同不規范、監督機制不完善等一系列問題。

1.成效。

(1)社會資本大比重出資,降低政府融資成本。

該項目中,合肥建琪城市建設發展合伙企業需投入持股98%的44.1億元,帶來政府出資大幅減少,大大緩解合肥市政府當期財政壓力,并可將財政資金投入更多基建及民生領域。同時,根據該項目物有所值評價,PPP模式相比PSC模式可節省費用69382.18萬元,能有效降低項目全生命周期成本[33]。

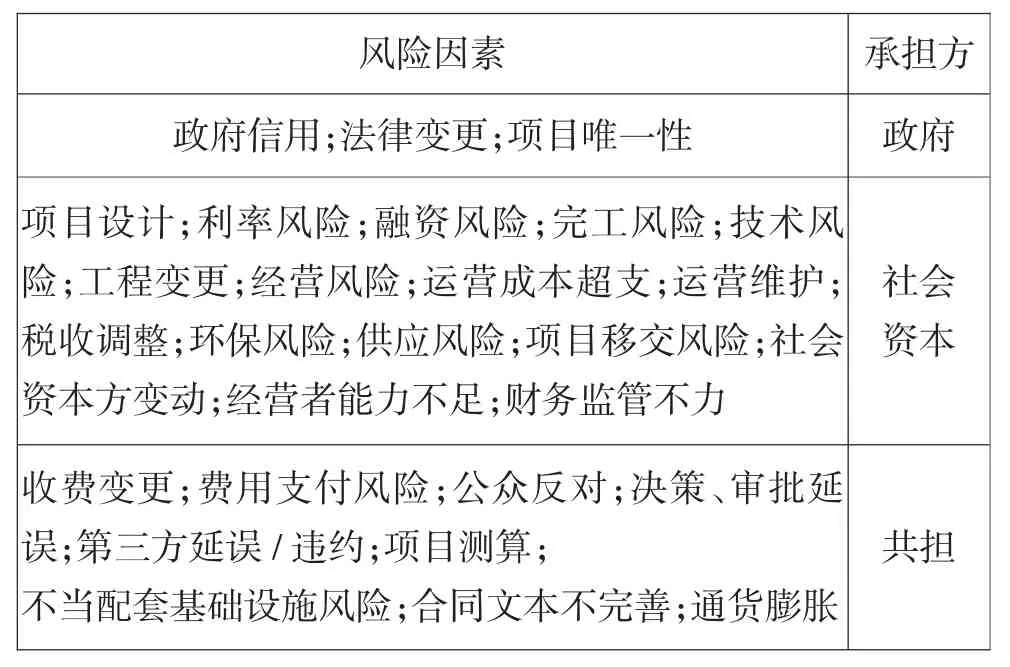

(2)建立合理風險分擔機制,分散政府風險。

根據項目實施方案,該項目風險分擔機制如表1所示。政府主要承擔法律、政策等風險,社會資本承擔設計、建設、運營、維護等商業性風險,而收費變更、違約、合同規范等風險則由雙方共同承擔。該風險分擔機制符合社會資本與政府雙方的資源稟賦優勢,有助于分化和降低風險,明確各方責權利的合理分配。

表1 合肥軌道交通2號線項目風險分擔機制[34]

(3)有效提升項目施工效率,設計效果更佳。

2016年12月20日,該項目簽訂PPP合同;2016年12月27日,建立項目公司;2017年6月8日,實現全線“電通”,并于兩周內正式啟動試運行;12月26日,地鐵2號線正式開通。通過引入PPP模式,該項目僅半年已建成試運營,并于一年內通車,有效減少了諸多政府項目中建設期限拖延等問題,建設施工效率明顯較高。同時,與未采用PPP模式的1號線相比,項目公司在施工設計等方面明顯改進。第一,運行速度提升。1號線開通初期是30.90km的平均時速,2號線提升至33.37km[35]。第二,站內設施設計環保人性化。站內照明采用LED燈設計、智能調光系統,節能環保;列車扶手由光滑改為磨砂設計,更為便民利民。

(4)提高軌道運營管理專業化水平,優化服務。

為確保2號線安全平穩有序投入運營,有效應對大客流、防范客傷、設備故障等突發問題,項目公司制定實施《2號線開通運營保障專項方案》,充分做好物資、人員、設施、后勤以及作業組織的安排。系統化軌道交通運營管理經驗的引入,為提升運營管理水平和實現合肥市軌道交通長遠發展奠定基礎。

2.問題。

(1)引入社會資本主體較少,缺乏適度競爭。

軌道交通PPP項目一般采取公開招標方式,但該項目兩次招標均只有1家社會資本方正式提交資格預審申請文件,故申請變更為單一來源采購。而在單一來源采購下,社會資本方掌握主動權,其出價決定了項目的成敗,因而難以發揮市場競爭機制的作用。此外,占項目公司出資98%的合肥建琪城市建設發展合伙企業為2016年注冊成立,其軌道交通建設及運營經驗尚有待積累。

(2)項目合同條款過于簡單籠統,易引發糾紛。

合同的細致程度直接影響到政府與社會資本方后期合作是否順暢,合肥軌道2號線項目簽訂的合同過于簡單。以政府補貼為例,類似項目《福州市軌道交通2號線機電設備PPP項目特許經營協議》第八章第36條中用8頁內容對政府補貼進行詳細規定,而合肥軌道2號線項目僅用一段話進行籠統概括;同時福州市軌道2號線項目合同共計102頁,而合肥2號線項目僅17頁[36]。由此,在合同缺乏明細規范下,雙方極易產生履約爭議問題。

(3)項目監督機制不完善,未明確各主體責任。

在該項目實施方案中,僅籠統規定了監管體系,包括法律法規監管、政府機構監管、公眾監管,其中政府機構監管僅簡單羅列監管部門,對各監管主體的監管內容、職責、追責方式等并未詳細規定,同時也未從項目全生命周期視角進行考慮,即政府監管應覆蓋項目的事前準入、事中執行和事后審核。由此,該項目監督機制漏洞可能導致后期監管不到位、監管部門推脫責任等問題,進而影響項目預期成效。

(四)地方政府采用PPP模式的風險分析

軌道交通PPP項目風險具有多種類型,地方政府與社會資本方分擔風險種類不同,且軌道交通領域項目“風險因素具有隱藏性、復雜多變性、相互影響性等特點”,本文僅從投融資視角分析地方政府承擔的風險。

1.基于項目不確定收益的巨額補貼風險。

由于軌道交通PPP項目投資規模大,而其建設運營成本通常無法完全被經營收入(票價、廣告等)所覆蓋,所以該類項目一般采用可行性缺口補助模式作為回報機制,即如果項目公司的投入成本和合理回報難以通過使用者付費得到滿足,將由政府以補助方式對使用者付費之外的缺口進行彌補,由此帶來補貼風險。具體而言,根據《合肥市軌道交通2號線PPP項目合同》,項目公司在特許經營期回收全部投資總額并取得約每年4.15%的平均投資收益,合肥市交通運輸局將會同財政部門按照政府審計及績效考核結果支付運營補貼款。然而軌道交通票價并非市場定價,前期客流量預測也具有不確定性,因而具體收益難以保證。北京地鐵4號線項目即是前車之鑒,該項目引入46億元的社會資本,但每年政府仍要承擔約7億元的補貼。但也要認識到,這種回報機制雖面臨巨額補貼風險,但其有助于防止社會資本虧損,也體現了消費者付費和政府補貼相結合的供給方式,因而合肥市政府必須辯證看待這一風險。

2.基于監管的安全風險和政府信用風險。

合肥市軌道交通2號線PPP項目監督機制不完善,帶來的最直接影響即為安全風險。安全風險是軌道交通項目運營期最易發生、影響最大的風險之一,具體包括人員、設備及環境三方面的安全風險。2017年3月,西安地鐵“問題電纜”事件遭到曝光,社會影響惡劣,極大損害政府形象和公信力。該事件與政府官員質量安全意識不強、監管機制不健全、工程建設不完善、反腐不力等密切相關。合肥軌道項目目前雖未出現安全問題,但政府不能掉以輕心,必須規范自律,強化對項目的質量監管,拒絕一切粗制濫造和惡意低價競標,樹立良好政府形象。

3.運營期過短導致的補貼及重置更新費用風險。

對于軌道交通BOT項目而言,特許經營期是其核心關鍵之一,直接影響到項目利益分配及風險分擔。施穎、劉佳(2015)對某地鐵PPP項目測算后指出,“公共部門和私營部門認為合理特許經營期的范圍為 20~30 年”[37];余逢伯(2015)指出國際標準通常為25~30年,而合肥軌道交通2號線項目特許經營期僅十年。李明陽(2016)指出,“通常,特許運營期越長,對政府越有利;特許經營期越短,對社會資本方越有利。”在特許期較短情況下,為保證企業的投資收益,政府補貼額可能會提高,從而加重政府財政負擔;同時,項目移交后重置更新費用轉移到政府方。

四、我國地方政府PPP融資的路徑優化

推動地方政府PPP項目開展,除中央層面不斷完善相關法律法規、出臺鼓勵政策予以支持外,地方政府亦需積極探索實踐。

(一)PPP與TOD結合,以土地增值收益反哺軌道交通項目

城市軌道交通項目可將PPP與TOD(Transit-oriented development)結合,即利用公共交通開發前后的土地差價,在PPP項目早期以較低價格征用土地,后期再將軌道交通開發帶來的周邊土地增值收益進行內部化,補貼到軌道交通建設開發及運營過程中,進而縮小PPP項目財務缺口,降低政府補貼風險。該措施可借鑒的典型案例就是香港地鐵的“R+P”(Rail+Property,軌道 + 物業)模式,項目公司參與到城市軌道交通及周邊土地開發的城市規劃中,實現軌道交通投資、建設、運營和沿線物業一體化發展。

(二)積極引入一線城市優秀軌道建設運營商

北上廣深等地由于軌道交通規劃較早,本地已擁有一批經驗豐富的軌道建設運營商。各二三線城市的地方政府應出臺鼓勵政策,積極引入高水平軌道建設運營商,并與當地運營商展開競爭,這樣不僅有助于借鑒外地軌道運營經驗、提升本土企業實力,而且能夠真正發揮市場競爭機制在PPP項目中降低成本、提高效率、優化服務方面的作用。這也需要地方政府在全過程中必須摒棄地方保護主義思想,不能出現諸如招投標過程中對外地企業不合理設限與排斥等行為。

(三)強化項目全生命周期的監管職責

地方政府對PPP項目的監管需覆蓋項目全生命周期的各個環節,大致可分為事前準入監管、事中執行監管和事后審核監管。其中事前主要監督項目立項(包括物有所值評價等)、特許經營者選擇,其核心是判斷該項目是否適合采用PPP項目;事中主要監管項目建設及運營過程,包括產品或服務質量、價格、財務等;事后主要進行績效評價和第三方審計等。

(四)完善軌道交通PPP項目合同管理

2014年12月,國家發改委和財政部分別就PPP項目合同出臺規定:《政府和社會資本合作項目通用合同指南(2014年版)》和《PPP項目合同指南(試行)》。兩份文件關于PPP項目合同的主要內容和核心條款基本相同,但在操作性強度、通用性等方面存在略微差異。地方政府應嚴格按照這兩份文件要求落實PPP項目合同細則,或根據文件精神編制軌道交通領域相關合同管理規定,從而規范該領域PPP合同管理。

(五)積極探索項目彈性特許經營期模式

目前我國大部分BOT項目都采取固定特許期,陳敬武等(2017)對比固定特許期和彈性特許期后指出,在吸引社會資本、公平分擔風險和保障公共利益方面,彈性特許期更具優勢[38]。地方政府可根據項目特征,探索嘗試對不確定性大、特許期長及難以確定特許期限的項目實施彈性特許期模式。當然,彈性特許經營期模式最好是建立在較為成熟的招投標機制基礎之上,地方政府首先必須規范PPP項目招投標流程與管理,保障項目的規范化和制度化。

結語

新常態背景下,地方基礎設施建設需求與當地政府債臺高筑無力負擔形成強烈沖突,亟需引入新的投融資渠道,PPP模式應時而出。但需要強調的是,PPP模式不能被泛化濫用,必須及時將條件不滿足、操作不規范的PPP項目清理出庫,否則極易出現部分地方政府借機變相舉債融資等問題。從2018年1月財政部發布的《關于完善政府和社會資本合作模式的調研報告》中亦可發現,我國地方政府PPP項目實踐雖取得一定成效,但總體上仍存在諸多問題,進一步發展推廣任重而道遠。●