基于典型錯例分析的教學改進實踐

——以小學一年級“排隊問題”為例

浙江省諸暨市暨陽街道濱江小學 王 嘉

時光荏苒,歲月如梭,我在教師的崗位上工作已經近一年的時間了。從剛開始的毫無頭緒,到現在的略微進步;從對自我的盲目自信,到現在的腳踏實地。這一年雖時有磕絆,但還是收獲頗豐。作為剛走上講臺的青年教師來講,我和一年級的小朋友一起學習,一起成長。在此過程中,我深深地體會到,教育是一門藝術,它值得我付出一生的時間去探索。

美國教育學家杜威指出:“真正思考的人從自己的錯誤中吸取知識比從自己成就中汲取的知識更多,錯誤與探索相聯姻、相交合,才能孕育出真理。”在短短一年的教學經歷中,我發現人教版教材一年級上冊“排隊問題”是學生發生錯誤的“重災區”之一。筆者收集了一年級中出現的有關“排隊問題”的典型錯例,將從教材、教師和學生三個角度進行分析,并提出一些有效的教學改進策略。

一、“排隊問題”現狀分析

數學來源于生活,又應用于生活。在生活中排隊現象隨處可見,比如:在柜臺前買東西,到銀行取款,上公交車,排隊打水的問題等。

一年級的學生生活經驗比較缺乏,而“排隊問題”又來源于現實生活。對于學生來講,“排隊問題”比較抽象,題意難以理解,從而導致了學生理不清題目中的數量關系。一年級學生是由形象動作思維主導的,在解題的過程中離不開動作、圖像、實物、語言等。因此,在教學過程中,我發現有些學生理不清題目的思路,更想不到借助示意圖來分析題意了。

二、典型錯例分析

“排隊問題”涉及到的知識層面雖然只是“左、右、前、后、幾個、第幾個及20以內的計數”,這些知識是完全沒有超出我們一年級學習內容的范圍的。但因其變化多樣,綜合性強,對思維能力層面的要求是很高的。

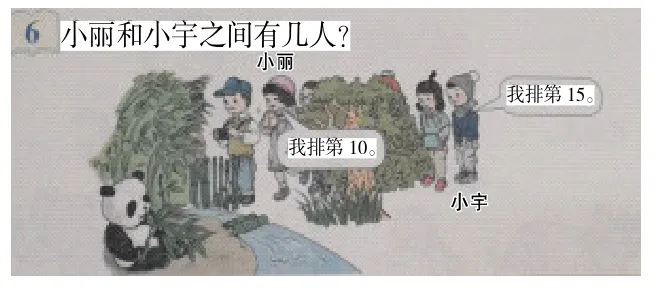

1.“兩人”之間

【學生錯解】

15-10=5(人) 15-10+1=6(人)

【分析】

(1)教材角度:在人教版一年級上冊第6單元的教材中安排了例6“排隊問題”,是為了讓學生綜合運用本單元所學的知識,同時在解決實際問題的過程中使學生深化對數的大小、數序的理解,加深對基數和序數含義的認識。

(2)學生角度:①由于小學生生活經驗的缺乏,接觸社會面較窄,獲取的信息少,從而對理解題意產生了困難。面對第一次遇到的排隊問題,許多學生由于理不清題目的數量關系,從而對該問題無從下手。②一年級小朋友剛接觸到“解決問題”這一題型,應該說對于剛學數學不久的孩子來說,有些數學中基本的模型和規則還沒有在大腦中建立。③部分學生能夠畫出符合題意的圖來,但有些學生畫出的圖和題意對不上,再就是即使和題意對上了還可能畫多了或畫少了。

(3)教師角度:有些數學老師認為,一年級內容簡單,沒有什么好講的,就很少在教學中結合實例向學生滲透和解釋這些數學規則。

2.重復一人

同學們排成一隊做操,從前邊數小軍站在第8個,從后邊數小軍站在第7個,你知道這列同學一共有多少人嗎?

【分析】

(1)學生角度:①一年級學生常常會機械地運用先前學過的知識經驗思考新問題,當遇到不同或相似結構的題目時,他們不管條件的變化,仍按照原來的結構解答。因此,他們利用已有知識判斷很容易列出算式:8+7=15(人)。②當題目中出現多個信息的時候,學生注意力有限,一般只能關注到其中的一個數學信息,同時要關注到多個信息對于他們來講有一定困難。也就是說,一年級學生的注意力往往只能集中在某一點上,因此在解題時很難全部兼顧,得出正確答案。

(2)教師角度:主要是沒有充分考慮到學生把題目中的文字信息轉化為圖形的具體困難。①有些學生認為這些同學不是排成一組,而是把他們畫成了兩組。②未對后半句進行重點指導。在畫“從前邊數小軍站在第8個,從后邊數小軍站在第7個”時,前半句學生基本上能畫對,但在畫后半句“從后邊數小軍站在第7個”時,他們按照自己已有的知識經驗,在小軍的后面一次畫了7個小同學。

三、教學對策

基于以上分析,我根據學生的思維發展特點,結合學情、教材特點,并結合自己日常的教學經歷,對這類“排隊問題”的教學提出了一些行之有效的教學改進策略。

1.培養學生的審題習慣。一年級學生由于識字量有限,對題意的理解能力較弱,題目中的數量關系難以分析是造成學生“排隊問題”錯誤的重要原因。小學數學教師要想讓學生的做題錯誤率有所降低,培養學生的審題能力是首要之舉。必須要求學生在審題時,“學會讀題,不讀破句,要讀出停頓,讀懂題意,搞清要求”。學生領會題意的前提是需要對題目進行正確、全面的觀察,但在觀察的信息比較多時,教師要引導學生有方向性,同時,可讓學生用手去指一指,用嘴說一說,也就是要注意讓學生做到“眼到,口到,手到”,為學好“排隊問題”這一部分內容做好鋪墊。

2.指導學生畫圖解決實際問題。出示“排隊問題”的信息后,教師要引導學生利用圖形表述題目中的文字信息,從而解決排隊問題。在學生自由作圖的過程中,教師要給予及時鼓勵,支持學生利用已學的知識自由發揮,讓他們感悟到成功的喜悅。其次,要規范學生的畫圖。學生能畫出部分草圖是解決“排隊問題”的起始階段。隨著課堂教學的不斷強化,學生逐漸明確利用畫圖來解決此類問題,教師應該及時規范學生畫圖,讓學生經歷“讀題—提取關鍵信息—畫示意圖—列式計算—檢查”五部曲。

3.提高學生作業改錯效率。一年級的學生年齡比較小,自制能力相對較弱,在很多情況下,訂正題目時敷衍了事,單純為了把答案寫正確,對題目錯誤的原因分析少之又少,缺乏良好的反思習慣。

“排隊問題”錯誤主要是由于學生沒有理解數學題目的文字信息,更缺乏將信息轉化成圖形。在學生訂正錯題的過程中,教師可以進行單獨指導,讓學生說一說應該如何排列,再讓學生獨立畫圖。

教師有效利用學生的錯題,提高改錯的效率,讓學生在錯誤中不斷進步,培養學生的反思能力和改錯習慣。

“數學要培養學生的抽象思維能力,把抽象的事物用形象直觀的圖形、符號表達出來。”小學一年級的“排隊問題”是學生第一次接觸到數學圖形,因此,教師要有意識地滲透這一思想,讓學生逐步學會把題目中抽象的文字信息利用簡單圖形呈現出來,使得數學和圖形有效結合,最終將問題簡單化、直觀化。

畫圖是解決排隊問題最有效的方式,在日常的教學過程中,教師利用圈一圈,畫一畫的方式幫助學生更好地理解題目意思。學生在長期的訓練中,養成認真讀題、理解題意,畫圖解決問題,檢查反思的良好習慣,讓解決問題成為學生成功的體驗。