外周血Th17細胞對大劑量地塞米松治療免疫性血小板減少癥長期療效的預測價值

李顥,姜海華,王新偉

免疫性血小板減少癥(immune thrombocytopenia,ITP)是臨床最為常見的出血性疾病,其主要發(fā)病機制是由于病人對自身抗原的免疫失耐受,導致免疫介導的血小板破壞增多和巨核細胞產血小板障礙[1]。阻止血小板過度破壞和促進血小板生成是治療ITP的兩個重要方面。糖皮質激素是治療ITP的主要藥物,由于長期服用潑尼松的不良反應發(fā)生率高,目前關于ITP的專家共識把短療程、大劑量地塞米松(dexamethasone,DXM)放在常規(guī)劑量潑尼松之前進行推薦[2]。盡管短療程、大劑量的DXM方案能取得更高的治療反應率及更短的達反應時間,但停止治療6個月后仍有約50%的治療反應者再次復發(fā)[3-4]。因此,篩選大劑量DXM遠期療效的預測指標有助于對潛在的復發(fā)病人進行早期干預。Th17細胞是分泌IL-17等細胞因子的CD4+T細胞亞群,多項研究表明ITP病人外周血Th17細胞比例增高,并與ITP的發(fā)病密切相關[5-7]。本研究通過檢測大劑量DXM治療前ITP病人外周血Th17細胞比例,探討Th17細胞在預測短療程、大劑量DXM長期療效中的價值。

1 資料與方法

1.1臨床資料2015年2月至2016年8月汝南縣人民醫(yī)院收治的原發(fā)初診ITP病人42例,診斷依據文獻[1],并排除其他繼發(fā)性疾病。男20例,女22例;中位年齡36歲(18~58)歲;中位血小板計數(PLT)12×109/L [(1~35)×109/L]。本研究得到汝南縣人民醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準,病人或其近親屬對研究方案簽署知情同意書。

1.2治療方案連續(xù)口服DXM 4 d,每天40 mg,不進行維持治療;如停止治療1周后PLT仍低于30×109/L,或仍有出血癥狀,再予DXM (40 mg/d),口服4 d。

1.3療效判斷標準完全反應(Complete response,CR)定義為治療后PLT ≥ 100×109/L且無出血癥狀;有效(Response,R)定義為治療后PLT ≥ 30×109/L且至少為基礎PLT的2倍,同時無出血癥狀;無效(No response,NR)定義為治療后PLT<30×109/L或PLT不到基礎值的2倍或仍有出血癥狀;持續(xù)反應(Sustained response,SR)定義為取得治療反應后6個月內PLT≥ 30×109/L且無出血癥狀。

1.4試劑與儀器胎牛血清、RPMI-1640培養(yǎng)基購自美國Hyclone公司;佛波酯、離子霉素購自美國Sigma公司,布雷菲德菌素A購自美國Alexis公司;PE-Cy7標記的抗人CD3抗體、FITC標記的抗人CD8抗體、PE標記的抗人IL-17A抗體、Cytofix/Cytoperm試劑盒均購自美國BD公司;FACSCanto Ⅱ 型流式細胞儀為美國BD公司產品。

1.5Th17細胞比例測定采集治療前的ITP病人空腹靜脈血5 mL,肝素抗凝,于無菌條件下采用密度梯度離心法提取單個核細胞,用含10%胎牛血清的RPMI-1640培養(yǎng)基調整單個核細胞密度為4×106/mL。取單個核細胞懸液1 mL加入24孔培養(yǎng)板,再依次加入佛波酯、離子霉素和布雷菲德菌素A,使其終濃度分別為50 ng/mL、1 μg/mL、3 μg/mL,將培養(yǎng)板置于37 ℃、5%二氧化碳培養(yǎng)箱中孵育4 h。收集細胞,加入PE-Cy7標記的CD3抗體和FITC標記的CD8抗體各10 μL,避光孵育15 min;然后按照Cytofix/Cytoperm試劑盒說明書固定、破膜,加入PE標記的IL-17A抗體孵育30 min,最后用PBS洗滌細胞2遍后上機檢測,計算CD3+CD8-IL-17A+細胞(Th17細胞)占CD3+CD8-T細胞的比例。

2 結果

2.1ITP病人的臨床療效42例初診ITP病人接受大劑量DXM治療后,CR 20例(47.6%),R 13例(31%),NR 9例(22.4%)。33例取得治療反應的病人(CR+R)中,SR 15例(45.45%),6個月內復發(fā)18例(54.55%)。

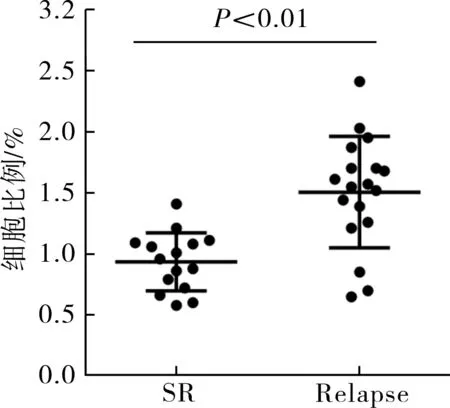

2.2ITP病人外周血Th17細胞比例與大劑量DXM長期療效的關系比較治療前外周血Th17細胞比例在SR組病人與復發(fā)組病人之間的差異,如圖1、圖2所示,復發(fā)組 (Relapse) Th17細胞比例顯著高于SR組[(1.50±0.46)% 比 (0.93±0.24)%,P<0.01]。

圖1 ITP病人外周血Th17細胞比例與大劑量DXM長期療效的關系

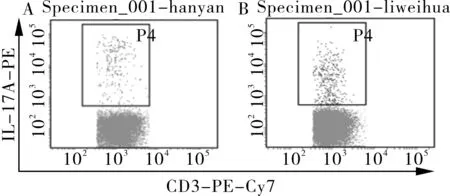

注:Th17細胞群(灰色)為CD3+CD8-IL-17A+,A為1例SR病人流式圖,B為另外1例SR病人流式圖

圖2代表性Th17細胞流式分析圖

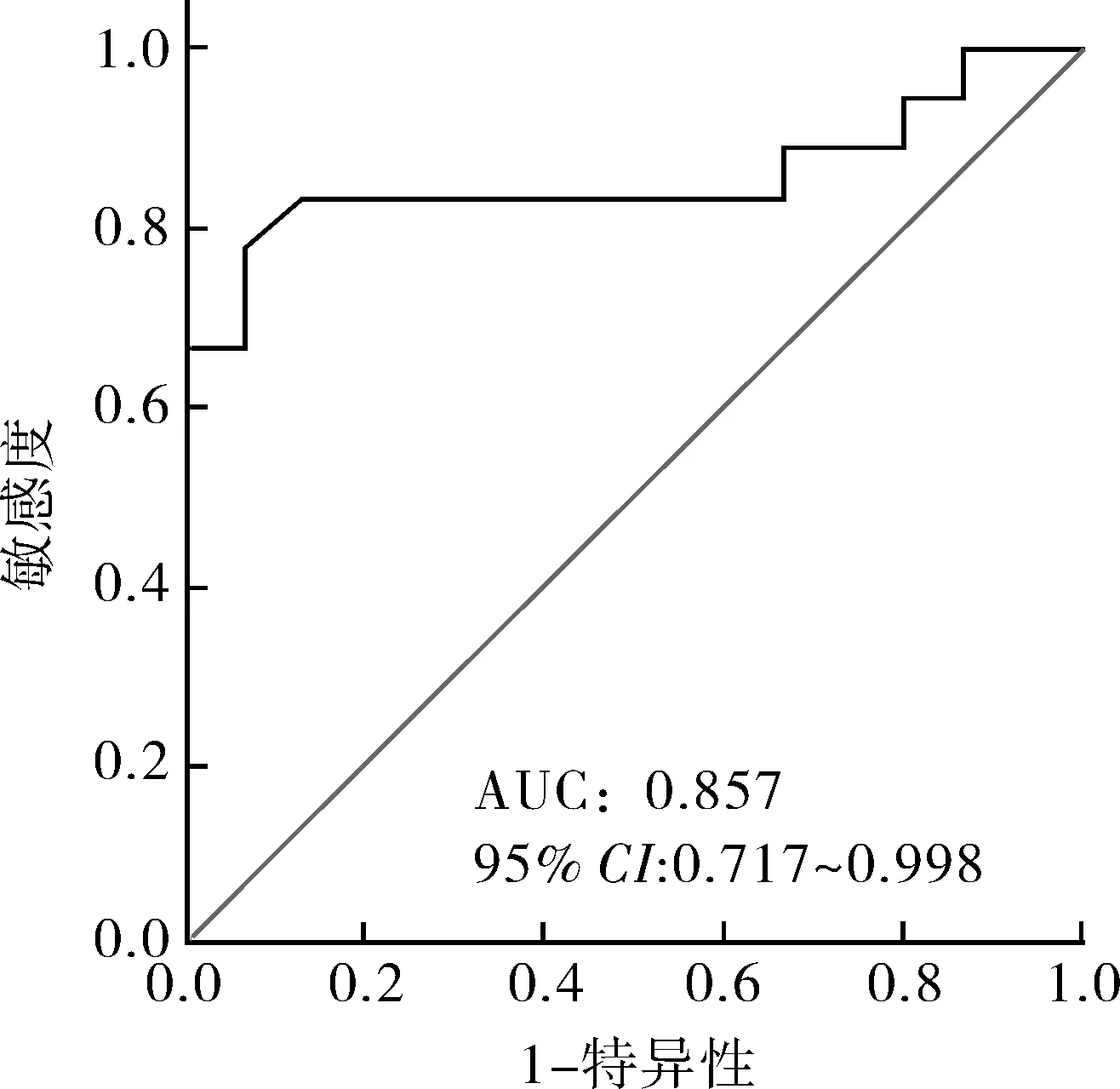

2.3ITP病人外周血Th17細胞比例對大劑量DXM長期療效的預測價值由于ITP病人初診時外周血Th17細胞比例與大劑量DXM的長期療效有關,進一步采用ROC評價Th17細胞比例是否有助于判斷大劑量DXM的長期療效。如圖3所示,初診時Th17細胞比例預測大劑量DXM長期療效的曲線下面積(AUC)為0.857(95%CI0.717~0.998,P<0.01),cut-off值為1.235%,此時敏感性為77.8%,特異性為93.3%。

圖3 外周血Th17細胞比例對大劑量DXM長期療效的預測價值

3 討論

傳統(tǒng)觀點認為,自身抗體介導的血小板破壞增多是ITP的主要致病機制。近年來,越來越多的研究表明失調的細胞免疫也參與ITP的發(fā)生發(fā)展,如ITP病人外周血存在Th1/Th2及Th17/Treg細胞比例失衡[8]。Th17細胞分泌特征性的促炎細胞因子IL-17,而在包括ITP在內的多種自身免疫性疾病病人外周血中Th17細胞及IL-17水平升高[7,9-10]。Yoh等[11]通過轉基因技術成功構建Th17細胞上調的小鼠模型,觀察到Th17細胞比例上調可促進抗血小板自身抗體產生。

糖皮質激素是初治ITP病人的一線治療方案,研究表明短療程、大劑量的DXM方案較長療程、常規(guī)劑量的潑尼松方案有更高的治療反應率,且感染、高血糖、高血壓等不良反應發(fā)生率低于強的松方案[4]。在本研究中,初治ITP病人對大劑量DXM的總體反應率(CR+R)為78.6% (33/42),6個月后仍有45.5%(15/33)的病人維持治療反應,與既往研究結果基本一致[3-4]。大劑量DXM可校正ITP病人外周血中失調的Th17/Treg細胞比例[12],提示下調Th17細胞是DXM治療ITP的途徑之一。筆者觀察到,對大劑量DXM持續(xù)反應的ITP病人初診時外周血Th17細胞比例低于取得治療反應但6個月內復發(fā)的ITP病人,表明治療前外周血Th17細胞比例與DXM的長期療效有關。采用ROC進一步評價Th17細胞比例對大劑量DXM長期療效的預測價值,結果顯示曲線下面積為0.87(P<0.01),表明初診時外周血Th17細胞比例有助于預測大劑量DXM的長期療效。

當然,本研究也存在一些局限性,一是納入的樣本量偏少,統(tǒng)計效率相對較低;二是多數ITP病人的隨訪時間截止到取得治療反應后的6個月,無法評價Th17細胞比例對大劑量DXM方案更長療效的預測價值。因此,尚需大樣本的病例研究和更長的隨訪時間予以證實。