51例基底細胞癌初診誤診分析

孫振燕 ,秦曉明 ,章婧 ,鄭建峰 ,周奧

基底細胞癌(Basal cell carcinoma ,BCC)是最常見的皮膚惡性腫瘤之一[1]。進展緩慢,臨床表現多樣,早期無自覺癥狀,極易誤診、漏診。筆者分析51例臨床與病理不符確診為BCC病人臨床資料,現報告分析如下。

1 臨床資料

2011年3月至2017年6月就診于宣城市人民醫院的臨床與病理不符確診為BCC病人51例,男24例,女27例,男女比例1∶1.13;年齡(67.49±14.3)歲,年齡范圍為35~91歲,其中35~49歲8例,50~59歲4例,60~69歲13例,70~79歲15例,80歲以上11例;病程4月至20年,平均2.1年;發病部位:面部36例,頭部7例,軀干部7例,足部1例;就診皮膚科15例,普外科22例,眼科6例,耳鼻喉科8例。

2 結果

2.1臨床特點49例皮損單發,2例為多發。皮損最小為0.4 cm×0.3 cm,最大6.5 cm×4.0 cm。直徑<1 cm者14 例,1.0~2.0 cm者19例,2.0~5.0 cm者17例,直徑>5.0 cm者1例。按皮膚損害分型:①結節潰瘍型37例(72.5%),病史4月至15年不等。其中結節型18例,直徑均<2.0 cm,表現為淡褐色或黑色的結節,部分皮損表面可見珍珠狀邊緣。結節合并潰瘍型10例,直徑1.0~6.0 cm不等,潰瘍底部呈顆粒狀或肉芽狀,表面覆有分泌物,部分可見向內卷起的珍珠狀邊緣。潰瘍型9例,直徑0.5~3.0 cm不等,潰瘍深約0.3~0.5 cm,表面伴黑褐色痂,邊緣無明顯炎癥。②色素型11例 (21.6%),病史2~20年不等。表現為黑色丘疹,表面顏色不均勻,其中有5例部分表面破潰結痂。③淺表型1例(2.0%),病史3年余,皮損位于顳部,約甲蓋大小,表現為邊緣不清的淡紅色斑片,表面覆少量鱗屑。④纖維上皮瘤型2例(3.9%),病史2年余,1例于鼻翼部,1例于肩部,在褐紅色斑中央見綠豆大小皮色凸起。

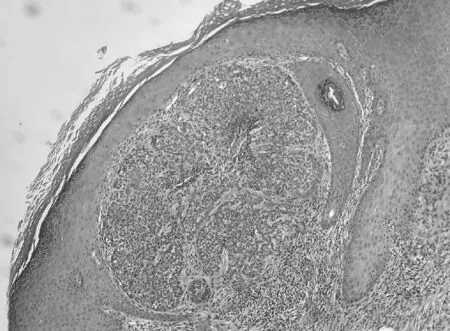

2.2組織病理特點根據McKee分型標準[2],實體型31例,色素型14例,淺表型1例,硬化型2例,囊樣型2例,腺樣型1例。組織學形態:鏡下均可見真皮內癌細胞組成的大小、形狀不一的團塊,癌細胞核大深染,胞質少,呈卵圓形或梭形,大小形態相對一致,浸潤性生長,部分可見核分裂象。瘤細胞在瘤團周邊排列成柵欄狀且有裂隙,中央排列紊亂,部分見少量淋巴細胞浸潤,一例大量漿細胞浸潤。絕大部分瘤細胞團與表皮連接,偶見瘤團與外毛根鞘接觸;14例可見多少不等黑色素細胞,瘤團周圍結締組織內有噬黑素細胞;1例結締組織增生、致密,瘤細胞呈條索狀;2例鏡下可見腺樣結構,排列呈條索狀,2例瘤小葉內見多個囊腔。

2.3免疫組化2例進一步行免疫組化試驗:一例“左眉”基底細胞癌,免疫組化標記腫瘤細胞AE1/AE3(+),CK20(-),CK5/6(+),HMB45(-),Ki67(約20%+),P53(約5%+),S100(-)。另一例頭部基底細胞癌,免疫組化標記腫瘤細胞示:CgA(-),CK20(-),CK5/6(+),CK8/18(+),Ki67(約30%+),P53(+),P63(+)。

3 誤診分析及對策

51例基底細胞癌初步診斷、臨床及病理分型見表1。

①癥狀性診斷34例,占66.7%。29例初步診斷包塊性質待查,5例診斷皮膚潰瘍,均為就診普外科、眼科、耳鼻喉科病人。包塊或包塊伴潰瘍,肉眼無法明確性質。3例診斷為BCC待查。這些與目前醫患關系緊張有關。在病理明確診斷之前,避免指向性診斷,以免初步診斷與出院診斷不符,引起醫患糾紛。

②誤診色素痣4例。1例79歲男性于腹部,3例為46歲、35歲女性和51歲男性均位于面部,病史較長。色素型BCC在臨床上很難與色素痣鑒別。尤其是病人年齡偏小,無明顯變化,更易誤診。皮膚鏡作為一種無創的檢查方法,可以顯著提高BCC診斷率[3]。Menzies等[4]在2000年通過分析色素型BCC得出診斷色素性BCC的經典診斷標準包括1個陰性標準:不含色素網絡及6個陽性指征:藍灰色卵圓形巢;多發性藍灰色小球(圖1)。

表1 51例基底細胞癌初步診斷、臨床及病理分型/例

注:臨床分型:⑴結節潰瘍型,⑵色素型,⑶淺表型,⑷纖維上皮瘤型。病理分型:①實體型,②色素型,③淺表型,④硬化型,⑤囊樣型,⑥腺樣型

圖1 BCC皮膚鏡:1示多發性藍灰色小球;2示潰瘍

葉狀結構;輪輻樣結構;潰瘍;分支狀血管。而色素型BCC有50%~70%發現藍灰色卵圓形巢[5]。李彥波等[3]對于71例BCC皮膚鏡研究顯示,這一比例更高達81.8%。而色素痣可見較均勻的結構模式[6],皮內痣一個獨特皮膚鏡表現可與BCC鑒別,當用皮膚鏡頭輕微按壓皮疹時,色痣會出現滾動[7]。病理分型3例色素型,表現為瘤團周圍結締組織內有較多噬黑素細胞及黑素顆粒。1例實體型見大量瘤細胞團,黑素細胞較少(圖2,3)。

而色素痣病理真皮見大量痣細胞可鑒別。Reeck等[8]報道臨床診斷為色素痣的送檢標本中,2.3%病理為惡性腫瘤,1.5%為BCC。因此色素痣盡量選擇手術切除并行病理檢查明確性質,避免誤診誤治。有2例誤診為惡性黑色素瘤,臨床及病理分型均為色素型,臨床表現為小的黑色丘疹,邊緣清,表面無破潰,周圍未見衛星色素灶,無自覺癥狀。肉眼很難與色素痣和BCC鑒別。惡性黑色素瘤與色素痣有許多相同或相似的皮膚鏡學結構。病理示皮內瘤細胞巢,有間變或異型性,易與BCC鑒別。如果鑒別困難可以進一步行免疫病理,1例“左眉”基底細胞癌行免疫病理,S-100,HMB-45均陰性進一步與惡性黑色素瘤鑒別。

圖2 實體型:瘤細胞在瘤團周邊排列成柵欄狀且有裂隙,中央排列紊亂(HE染色 ×40)

圖3 實體型:瘤細胞在瘤團周邊排列成柵欄狀且有裂隙,中央排列紊亂,見少量黑素細胞(HE染色 ×100)

③誤診為鱗狀細胞癌(SCC)3例,臨床表現均為潰瘍型,SCC多繼發于原有皮疹基礎上,表現為浸潤性硬斑、斑塊、結節或潰瘍。SCC潰瘍多呈火山口樣,邊緣高起,潰瘍底不平易出血,表面覆污穢痂或分泌物。BCC潰瘍則較為表淺,基底呈顆粒狀或肉芽狀,表面可有漿液性分泌物或血痂,周圍隆起向內卷曲的珍珠狀邊緣,緩慢擴大,一般不發生轉移。SCC易經淋巴轉移,病理表現癌組織突破基底膜侵入真皮。可見角化珠和角化不良細胞。此3例誤診為SCC1例病理分型為色素型,2例實體型,均為典型基底細胞樣團塊與SCC明顯不同。

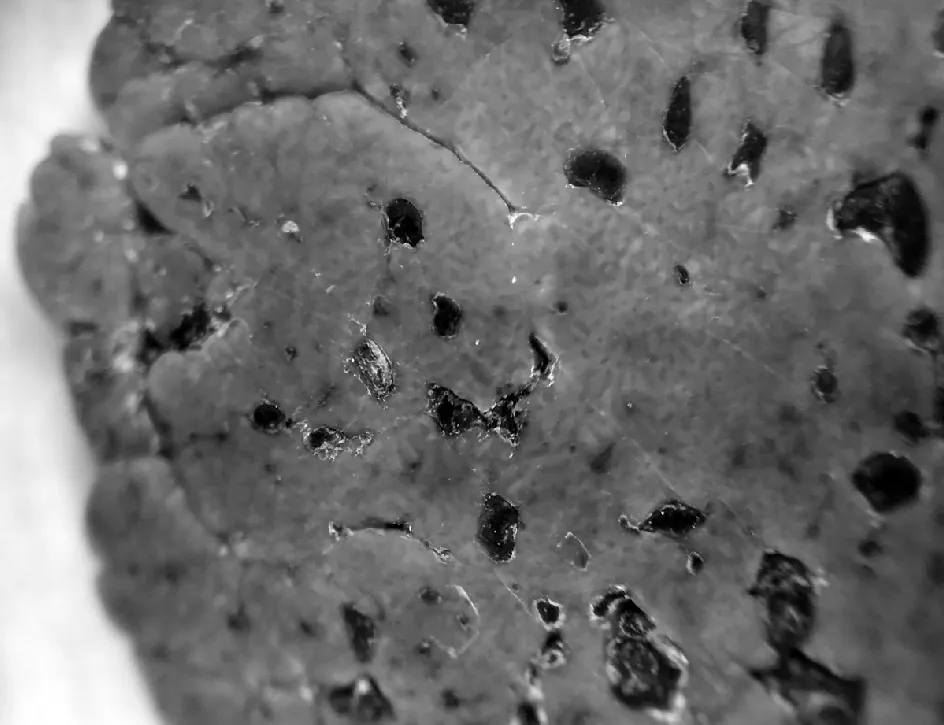

④其他:淺表型BCC較少見,好發于非暴露部位,此病人位于背部,表現為淡紅斑伴少量鱗屑,誤診為脂溢性角化癥。脂溢性角化癥特點:扁平斑片,表面光滑或乳頭瘤狀,淡黃褐色,可見毛囊角栓。而皮膚鏡下表現多發粟粒樣囊腫、粉刺樣開口、腦回樣結構(圖4),裂隙樣結構、鱗屑、發夾樣血管[9]。

圖4 脂溢性角化癥:皮膚鏡下見多發粟粒樣囊腫、粉刺樣開口、腦回樣結構

病理特點:表皮角化過度,棘層肥厚,乳頭瘤樣增生。此型還需要與銀屑病、脂溢性皮炎等紅斑鱗屑性疾病鑒別,要注意紅斑型BCC病理多灶,邊界不清,愈后復發率高。1例結節潰瘍型BCC誤診為脂溢性角化癥,而病理結果示硬化型。硬化型病理表現基底樣瘤細胞呈團狀或條索狀鑲嵌在增生的結締組織中,腫瘤邊界不清,浸潤深(圖5),腫瘤范圍往往大于臨床估計的范圍。國內權威學者建議此型擴大10~15 mm切除,術后密切隨訪[10]。

圖5 硬化型:結締組織增生、致密、瘤細胞呈條索狀(HE染色×100)

總結BCC誤診可能有以下幾個方面:①非專科醫生對于本病認識不足:本病多發生于面部,病人就診于多個科室,皮膚科、普外科、眼科、耳鼻喉科等。由于專科細化,跨專業就診,非皮膚科醫生更注重手術從而忽略初步診斷的準確性;②本病病史長,發展比較慢,疾病的早期缺乏典型的臨床表現;③形態多樣,每一種臨床類型均有相似疾病需要仔細鑒別,要求醫生要有豐富的臨床經驗;④缺乏必要的輔助檢查手段:僅憑皮疹臨床表現判斷較局限,如皮膚鏡與臨床結合能提高基底細胞癌診斷率;⑤仔細詢問病史,認真查體,細致觀察;⑥加強學習,提高臨床技能;⑦確診必須結合病理及免疫組化。

總之,基底細胞癌易誤診、漏診,需要仔細詢問病史,認真查體,特別是皮損特征,配合皮膚鏡檢查,病理及免疫組化檢查,綜合判斷,減少誤診的發生率,使病人及時診斷、盡早治療。