偉大的父親山

在秦嶺行走的那些日子,我不得不承認,在過去和現在,秦嶺負載了我們這個民族從童年到青年、壯年所有文化精神的重量與經歷。

如果說黃河、長江是一個民族的精神圖騰,那么秦嶺則是一個民族歷史情感、現實遭際堆積起來的山嶺。這是我深入秦嶺,經過漫長的行走后最深的感悟。

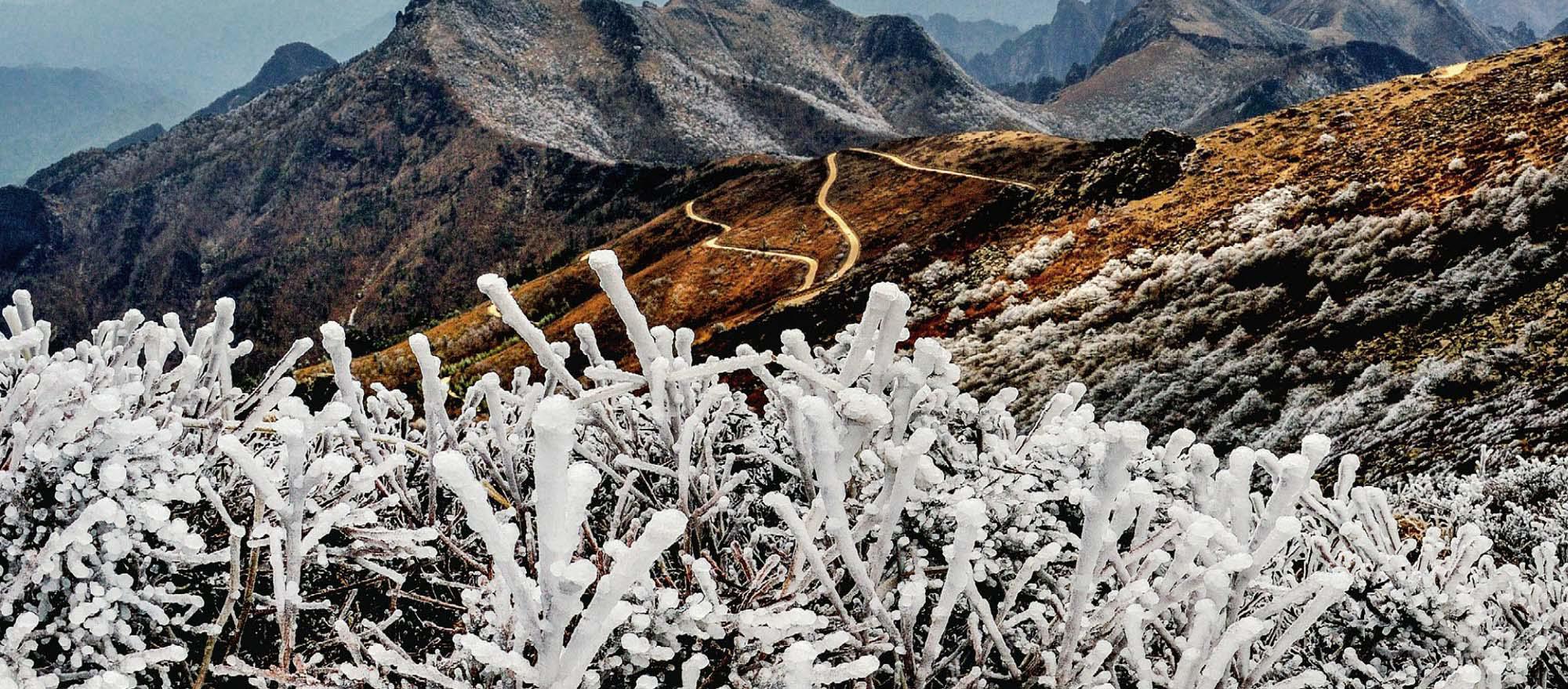

站立秦嶺,南望蒼莽,山巒綿延,草綠林翠,江河泉源奔涌而去,為長江助陣,向淮水增源,盆地相間,成為大半個中國的綠色泉源;面北而望,秦嶺直垂而下,河峪密布,沖積出了一片肥沃的關中平原,渭河中流,田壟相望,光照充沛。這高高的山嶺,擋住了西伯利亞南下的寒流與沙塵風暴,讓南國一片蔥蘢,江湖密布,溫潤宜人。向東則把江淮河洛、華東、華北變成了中國最大的糧倉。更重要的是,從古到今,中華文明孕育成長于此:在秦嶺懷抱里生存、壯大起來的秦人首次讓西方人知道了中國;在秦嶺護衛下誕生的漢朝,讓中國人擁有了一個名字——漢;以秦嶺為屏障的長安誕生了7 世紀世界文明的中心——盛唐文明……

所以,秦嶺可以當之無愧地堪稱華夏文明的精神高地,是一座偉大的父親山,也是一座被淡忘了很久,亟須我們重新認識并膜拜的山脈。

一個民族的背影最早的華夏部族形成于此

大約一萬多年前,一支扶老攜幼,趕著羊群的隊伍從甘青高原出發,朝著太陽升起的地方一路奔波遷徙。他們在荒原和密林里長途跋涉,歷盡艱辛,當來到渭河上游一帶的西秦嶺山地時,溫暖的陽光,和煦的春風,豐美的草場,讓疲憊不堪的遷徙者欣喜若狂。身披獸皮的老者突然跪倒在地,老淚縱橫地仰天長嘯:“家園!這就是神指示給我們的家園!”

于是,這支以牧羊為生的隊伍便在這里安下了家,他們就是華夏大地上一個最古老的民族——古羌戎人。

擁有了廣袤肥沃的土地,生活就可以重新開始。這支后來被稱作西戎或羌、氐的游牧部落,從此就在渭河和黃河上游一帶棲息繁衍,游牧漁獵。

這個時期,大抵相當于原始社會母系氏族晚期。長途跋涉的遷徙路上,在與其它民族和野獸的爭斗中,這支古羌戎人逐漸明白了一個道理:在平靜的環境中,女人可以溫暖生活,但當一個部族遭遇大動蕩時,真正能夠保護他們并讓他們獲得牧場和獵物的,還是具有強壯體魄的男人。因此當男人漸漸成為部族生活的主角以后,這支部族便分化形成了羌族和氐族,分別沿秦嶺北側的渭河和黃河漸序東進,并在與當地土著相互融合的過程中進入農耕社會,形成了最早的華夏諸部族。

由游牧轉為農耕之后,這支羌戎開始逐步建立男權社會,并在長期的征戰討伐中,成為了中原大地的主人和統治者。

在秦嶺沿線,至今能找到許多因為遷徙而留下的生活痕跡。在秦嶺南麓的徽縣、略陽,我喝過一種類似藏族奶茶的罐罐茶。這種以核桃仁為佐料的茶飲,極苦極腥,我喝不慣。略陽街頭擺罐罐茶攤的老人看我喝得直皺眉頭,就笑著說這種茶是羌族人的喝法,既能提神醒腦,又有滋補功效。略陽的土著,是來自天水甘谷一帶的羌人后裔。甘谷在秦嶺以北,當年從嶺北向中原發展的羌人進入西秦嶺北坡之后,很快就接受了當地土著的生活,所以罐罐茶的喝法也就看不出游牧民族的遺風了。而在南秦嶺,這種原汁原味的羌族茶飲,至今還保留了遙遠的甘青高原的味道。

那苦味,是漂泊無定的游牧、遷徙、艱苦生活熬出來的味道;那腥味,是牛羊身上的氣息,也是征戰殺戮的血腥味道。對于成長中的古羌族人來說,一個男人如果習慣了大碗大碗喝這種既苦且腥的罐罐茶,他也就長大了,成人了。從此以后,在無休止的遷徙和征戰中,他就得像一個真正的男人去吃苦、去拼殺。

所以,后來當我讀到《后漢書》里“羌人死,燔而揚其灰”的文字時,我才明白秦漢以前的中國歷史,為什么總是蕩漾著敢作敢為、敢生敢死的男子漢血性——那是因為在那個年代,羌氐民族的血液還在我們身體里奔騰狂涌。血濃似火,鮮血燃燒到了極致,一個民族的氣質也就在生與死的交鋒中凸現出來了。

從馬夫到帝王見證秦始皇一統中國

“秦嶺”一詞,最早出自司馬遷《史記》中的一句話:“蓋秦嶺天下之大阻也。”司馬遷之前,《詩經》《禹書》《山海經》一直把秦嶺稱為“南山”。這就是說,中國地理學上真正出現“秦嶺”這個名詞,是在秦始皇統一中國之后。

那么,“秦嶺”一名的來由,是否與秦人、秦國、秦始皇有關呢?答案是肯定的。

莽莽秦嶺西接昆侖,東臨江漢,至今都是中國版圖的中心。而在中國歷史上,第一次將東零西碎的中國版圖歸攏到一張圖紙上的顓頊后裔——嬴秦的故園,就在秦嶺西部余脈的隴南山地。

嬴秦是母系氏族時期一個以鳥為圖騰的部落,最早生活在山東一帶。從大海之濱的山東半島經過長途跋涉,他們來到西秦嶺北坡定居。最初在秦嶺山地立足未穩,秦人被周天子派到秦地為王室牧馬。所以論起秦人的出身,不過是周王室一介馬夫。那時的秦嶺西部山區和渭河谷地天闊地廣,牧草豐美,秦人在那里養出了一批又一批膘肥體健、能征善戰的良駒。秦地出產的良馬,在周王室稱霸春秋的戰場上屢建戰功,秦人也因此獲得了受邑封地。此后,秦人一邊繼續以牧馬為業,一邊開始腳踏實地暢想成就霸業的未來,并且慢慢強大起來,先是西周附庸,隨后成長為大夫,最后躋身諸侯。一只孱弱的小鳥,漸漸成長為一頭橫行四海的雄獅。

這一段秦人臥薪嘗膽的歷史,前后大概持續了300多年。直到公元前761年,秦文公率700兵東獵,在汧水和渭水交匯處選定新都邑,秦人才開始走向創造千秋霸業的新天地。當時,秦人從甘肅禮縣的西垂宮出發,經天水、麥積山、吳砦至甘、陜交壤的陜西鳳閣嶺、晁峪、甘峪、硤石,最后到達寶雞。可見,秦人最初扎根的地方是在秦嶺山區,在自西向東挺進時,也是緊依著北秦嶺漸漸東進的。

在宋代以前,中國政治、文化和經濟的中心設在秦嶺與黃河之間的中原地區,好像原本就是天經地義的。以長安為中心的關中地區,就像一本深藏玄奧的大書,其中的人間氣象,世事春秋,實在是太豐富了。

到秦穆公時代,秦人已將征戰的刀戈伸到了秦嶺東部余脈河南崤山一帶。至于秦嶺南坡的嘉陵江和漢水上游一帶,早在秦文公時代,就已并入出土于天水牧馬灘那幅秦人繪制的木板作戰地圖了。

從落魄到為周王室牧馬,到建國立業,再到縱橫天下,橫掃六合,秦人一直都是以秦嶺為軸心東拓西進的。是秦嶺給了秦人生存、生活、成長、壯大的溫暖家園;是秦嶺的高峻與博大,在秦人歷經十數代的成長過程中,賦予、培養了他們從馬夫到帝王的氣魄與雄心;是秦嶺為秦人后來的創業征戰提供了天然屏障,尤其是在完成霸業之后,其政權經濟的中心,仍然緊緊圍繞、依靠著秦嶺——秦嶺是秦人的歷史,是秦人的現實,也是秦人的夢想與宿命。

于是,人們就像將秦嶺之南、漢江南岸古代巴人活動中心的那座山叫做“巴山”一樣,無可爭議地把這座與秦人崛起、興盛息息相關的山嶺稱之為“秦嶺”了。

大漢之根孕育華夏帝國的溫床

再強大的帝國,也終究是要滅亡的。在始皇帝之后的秦二世手里,立國不足20年的秦朝,就不得不在揭竿而起的農民起義中煙消云散,而劉邦和項羽,便是那場農民戰爭最后的受益者。

公元前207年,劉邦搶在項羽之前攻下了秦的首都咸陽。然而,由于與項羽軍事力量懸殊,鴻門宴之后,劉邦還是被項羽封為漢王,發配到了有秦嶺相阻,在當時被認為是荒蠻之地的陜西漢中。

自夏朝以后到明朝滅亡,在秦嶺以北的關中大地上,曾經發生過四百余次改寫過中國歷史的大戰。這些戰爭最后的結局,就是一個帝國的滅亡,和另外一個帝國的誕生。

有秦嶺阻擋劉邦北上,作了西楚霸王的項羽,自然不會擔心漢王與自己再爭奪天下。但這其實對劉邦而言才是天時地利。加上張良、蕭和、韓信等一批謀臣輔佐,劉邦在漢中安下心來養精蓄銳,屯糧練兵,壯大實力,等待東山再起的機會。公元前206年,也就是來到漢中的第二年,劉邦揮戈北上,挺進關中。經過楚漢之爭,劉邦擊敗項羽,公元前202年,劉邦稱帝,建立西漢王朝,定都長安(今陜西西安)。

從秦嶺南側的漢中重新崛起的劉邦,在建立自己的政權后,將國號取名為“漢”,想必是出于對這塊成就他立國大業的根據地的感念之情吧。從此之后,人們便自豪地稱自己為大漢王朝的子民。但讓劉邦沒有想到的是,這個“漢”字會成為一個民族的代名詞,而由楚文化、秦文化融合而形成的漢文化,也從一棵弱小的幼苗繼而長成了參天大樹,成為流淌在一個民族血管里兩千多年卻亙古常新的血液。

其實,秦嶺不僅是大漢之根,也是孕育華夏帝國的溫床。

早些年讀柏楊先生的《資治通鑒本末》,這位精通古今的飽學之士,在列舉中國歷史上可以和彼得大帝、拿破侖相提并論的“大帝級”皇帝時說:從古至今,中國總共有560個帝王,但能稱為“大帝”的,不過5人而已,即秦始皇嬴政、漢高祖劉邦、前秦世祖苻堅、唐太宗李世民和康熙帝愛新覺羅·玄燁。

的確,中國歷史上能夠文治武略并興,創造出讓世人引項仰望的華夏帝國榮光的,不就是這幾個人嗎?神奇的是,這五個朝代中的秦、西漢、前秦和唐代的都城,都緊緊依靠著秦嶺懷抱的關中一帶。即便是后來,皇帝們在咸陽或長安實在呆不下去了,要另擇都城,請風水學家勘察龍脈地氣,再次被選中的地方,往往還是秦嶺東首,“處天下之中,挾崤澠之阻”的洛陽。

由此可見,橫貫中國東西的秦嶺,對一個王朝的興衰實在是太重要了。歷朝歷代,凡是選擇在長安或洛陽作為首都,其國都主要面臨的政治和軍事威脅就比較單一——那就是北方。于是,漢武帝劉邦沒有來自秦嶺以南的威脅,可以從容地對付匈奴,唐太宗李世民也有閑暇經營他的貞觀之治。

而《中國帝王龍脈探索》一書在談及秦人龍脈時說,緊依秦嶺的關中,之所以被歷代帝王選為都城,是因為關中一帶東臨函谷關,西連大散關,南有恰似蒼龍的秦嶺屏障,可攻可守,龍氣地脈,豐盈沖天,自然是誕生大王朝,孕育大氣象的天賜佳土。

無論龍脈一說是否可信,但秦嶺在中國歷史上的重要地位無可厚非。

如今,秦嶺腳下的千軍萬馬,長安古都的悲歡離合,都在漶漫的史書上沉默無言。然而在這片黃土上,歷經千百年風雨積淀的一個民族的魂魄、氣血和精神,卻永遠留在了那里。