公眾參與的行為選擇模型研究

摘 要:推動公眾參與是踐行黨的十九大提出的“打造共建共治共享社會治理格局”目標的重要舉措。在實踐中,地方政府對公眾參與有著不同的行為選擇。基于理論分析和實踐觀察,本文運用決策控制權的理論模型,通過多案例研究對這一理論模型進行了實證分析。分析發現,在某一公共議題中,地方政府的決策控制權受到來自社會壓力、科層規則和政府收益三個方面因素不同程度的影響,地方政府追求在上述約束條件下的決策控制權最大化,由此決定了對公眾參與有著或主動、或審慎、或被動的不同行為選擇。

關 鍵 詞:公眾參與;政府行為;決策控制權

中圖分類號:D621.5 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8207(2019)02-0001-09

收稿時間:2018-12-10

作者簡介:代凱(1988—),男,山東兗州人,廣東行政學院行政學教研部副教授,博士,研究方向為公共管理。

基金項目:本文系廣東省哲學社會科學“十三五”規劃學科共建項目“舊城改造中公眾參與的困境與對策研究”的階段性成果,項目編號:GD16XZZ02;中共廣東省委黨校(廣東行政學院)2018年度一般課題“共建共治共享視角下推進舊城改造工作研究”的階段性成果,項目編號:XYYB201809。

習近平總書記在黨的十九大報告中指出:“打造共建共治共享社會治理格局。加強社會治理制度建設,完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制,提高社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平”。[1]推動公眾參與是踐行黨的十九大提出的“打造共建共治共享社會治理格局”目標的重要舉措,也是推動政府公共決策科學化和民主化的重要方式。改革開放40年尤其是進入21世紀以來,我國各地政府開展了形式多樣的公眾參與活動,公眾參與實踐呈現出一片繁榮的景象。但值得注意的是,地方政府對公眾參與有著不同的行為選擇。具體而言,地方政府在某一公共議題中可能選擇讓公眾參與也可能選擇不讓公眾參與,可能選擇某種公眾參與機制也可能選擇其它公眾參與機制。那么,如何解釋地方政府對公眾參與的不同行為選擇?這些行為選擇背后蘊含著怎樣的邏輯?筆者認為,對上述問題的探討是公眾參與領域研究必須回答的基本問題和關鍵問題,不僅有助于理解我國諸多的公眾參與實踐,更有助于從政策完善的視角提供有針對性的建議。

一、公眾參與實踐的全景素描

近年來,公眾參與各種實踐活動在我國的發展可以說是日新月異。筆者從國家/政府與社會/公眾兩種角度來審視這種變化。從自上而下視角看,首先,中央政策文件為公眾參與的發展奠定了基調。自黨的十六大報告首次提出“擴大公民有序的政治參與”以來,黨的十七大、十八大和十九大報告均對此予以重申和強調,這就為公眾參與的發展提供了最堅實的政治基礎。其次,相關法律法規為公眾參與的發展提供了保障。在國家層面,《中華人民共和國環境影響評價法》《中華人民共和國城鄉規劃法》《國有土地上房屋征收與補償條例》《重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法》等法律法規、部門規章對相關領域公眾參與的原則和方式均作出了明確規定。在地方層面,包括《青島市規劃局公眾參與城市規劃管理試行辦法》《廣州市規章制定公眾參與辦法》《甘肅省公眾參與制定地方性法規辦法》等在內的一些地方性政府規章相繼出臺并進一步細化了公眾參與的程序和途徑。再次,地方政府創新為公眾參與的發展注入了動力。[2]在政府績效管理領域,沈陽、珠海、廣州、杭州、南京等城市相繼開展了市民評議政府活動;在公共預算領域,以浙江溫嶺為先導,“參與式”預算陸續在江蘇無錫、上海閔行、黑龍江哈爾濱等地施行。此外,不少地方政府還開創了一些具有中國特色的公眾參與形式,如溫嶺民主懇談、南京市民論壇和杭州開放式政府決策等。公眾參與已成為發展社會主義民主政治的重要手段和顯著特征。

從自下而上視角看,首先,社會主義市場經濟發展與單位制變革釋放了公眾的自主活動空間,激發并促進了公眾權益意識、法治意識和參與意識的增強。[3]與傳統方式不同,當前,公眾利益表達與維權行動呈現出明顯的理性化色彩。無論是農民、農民工等弱勢群體,還是新興的城市中產階級,這些群體越來越善于利用法律的武器,采取“依法”“以法”或打法律“擦邊球”等方式進行組織化的集體行動。[4]其次,不同社會群體的聲援和相關社會組織的介入增加了公眾參與的有效途徑。人大代表、政協委員、專家、學者、律師、社會公共知識分子等群體依靠自身的身份資源和專業知識,促成了很多的社會問題進入政策議程和實現政策轉化。[5]社會組織的發展壯大,一方面能夠使其自身成為一種新的力量參與到公共決策制定過程中,另一方面也有利于將分散化的個體利益協調并整合起來,從而使組織化的公眾參與行動成為可能。[6]再次,媒體的報道、傳播和監督擴大了公眾參與的社會影響,推動了公共事件從公眾議程向政府議程的轉變。媒體驅動是公眾參與的重要特征,媒體的持續關注使得某一地區性事件逐漸演變成全國性事件并最終使其進入政府議程變得可能。[7]隨著網絡論壇、微博、微信等新媒體和自媒體的興起與發展,公眾發表觀點意見、參與公共事件討論的渠道更為便捷,公共事件的傳播更為迅速。公眾參與日益成為公眾維護合法權益和介入公共事務管理的有效方式。

總之,政府的開放回應、公眾的自覺理性、制度的建立完善和社會的引領監督,為公眾參與的發展提供了生長點和動力源。公眾參與“在高層的合法性訴求與民間的充權訴求的雙向拉動下,呈現出需求全面高漲的局面”。[8]自上而下和自下而上力量的相互激蕩共同促進了我國“新公共管理運動”的興起與發展。然而,在繁榮的公眾參與實踐背后,一些現象值得我們深入思考:首先,公眾參與更多地發生在政府管理的某些領域或公共決策制定的某些議題中,例如公眾參與環境影響評價、政府績效評估等,而其它領域或議題的公眾參與實踐并不普遍和活躍;其次,在一些政府管理領域或公共決策制定程序中,有些地方政府允許公眾參與而有些地方政府則不允許,或者地方政府采用的公眾參與機制并不統一;再次,地方政府的一些決策由于公眾采取“集體行動”而中止或修改,政府被迫允許公眾參與決策制定,這一現象在近年來發生的一系列“鄰避沖突”事件中尤為常見。那么,地方政府為什么會對公眾參與有著不同的行為選擇?如何從理論上對這些現象給出一個系統完整的解釋?這是學術研究應當回答的問題,也是實務界需要解答的問題。

二、政府對公眾參與的行為選擇模型構建

政府決策是指“政府選擇做與選擇不做的事情……涉及調節個體行為、構建官僚體系、分配利益、征稅,或者同時完成這些事務”。[9]從狹義角度看,政府決策一般是指政府對某一具體政策議題或事項的決定,如某一地方政府決定實施某些政策禁令或開展某項市政工程建設。從廣義角度看,政府決策意味著政府在行使公共權力、履行行政職能中所作出的各種行為。西蒙認為,“所有行為都是從行動者及其可以施加影響和權威的人可能采取的所有行動方案中,有意無意地選擇特定行動的過程”。[10]在西蒙看來,行動者的行為選擇即意味著決策。基于此,筆者將政府對公眾參與的行為選擇視為一種廣義上的政府決策,并從政府決策的角度分析影響政府行為選擇的微觀基礎。

決策的因素包羅萬象,那么,有哪些因素影響了政府對公眾參與的行為選擇?不同研究者從不同視角對這一問題進行了研究。[11]有研究認為,影響政府對公眾參與行為選擇的因素包括多個方面。從政府內部的影響因素來看,這些因素主要包括:⑴機構規則設置。調查研究發現,缺乏組織授權使得官員沒有能力對公眾訴求進行回應,相應組織規則的缺失造成官員很難在決策制定過程中采納公眾參與方式。[12]⑵組織問題情境與任務要求。以溫嶺“參與式”預算試驗為例:有學者認為,財政危機是促使政府接受通過民主懇談實施“參與式”預算的主要原因;[13]在北京酒仙橋投票拆遷案例中,當地政府引入公眾參與的主要原因緣于上級政府布置了限時拆遷的任務,政府在保持社會穩定的前提下為完成這一任務不得不采用投票的形式[14]。從政府外部的影響因素來看,這些因素主要包括:⑴利益相關者及其行動。有研究認為,受政府決策直接影響的利益相關者采取的行動和施加的壓力是政府被迫允許公眾參與的重要原因。[15]⑵媒體與社會輿論。有研究發現,利益受損的公眾借用傳媒的力量,促成局部事件的公共化、議題化,形成本利益群體的支持結構網絡,進而迫使政府開放公眾參與渠道并影響決策結果。[16]如在廣州恩寧路改造過程中,當地居民借用媒體營造輿論氛圍,取得了較好效果,從歷史文化保護的視角贏得了社會網絡的支持,使得政府不得不開放公眾參與的渠道。[17]

基于以上分析,筆者將影響政府對公眾參與行為選擇的因素概括為以下幾個方面:(1)社會壓力。社會壓力是指利益相關者對政府管理和決策制定產生的影響力,主要包括直接利益相關者行動、間接利益相關者行動和社會關注程度。杜魯門提出,相關群體在多種因素的作用下會形成特殊的利益集團,“為了達到它們的目的和要求,政治利益集團尋求接近這些政府機構中重要的決策環節”。[18]更多情況下,政府管理和決策制定并非完全出自政府機構內部成員所為,而是不同利益群體之間博弈的產物。⑵科層規則。科層規則是指存在于政府機構內部并作用于地方政府行為選擇的一系列正式規定,主要包括有關公眾參與的法律、法規、規章、文件等。科層規則對政府的影響不言而喻,正如韋伯所指出的那樣,政府組織的顯著特征是其行為受到科層規則的嚴格約束;遵循等級制的原則,下級機構和人員要受到上級機構或人員的控制與監督;“以書面形式闡述和記錄下來的行政法令、決議和規則,即使在口頭討論時就已經是規則了,甚至已經有了強制性”。[19]⑶政府收益。政府收益是指地方政府或職能部門在特定情境下行為選擇的經濟社會收益,主要包括公眾參與的成本、公眾參與的收益和社會穩定的風險。尼斯坎南認為,政府機構并非完全按照公共意志或公共利益行使職權,官員自身有其個人層面的利益追求。[20]在開展公眾參與的過程中,政府定會考慮其行為選擇后的收益情況,作出利益最大化的選擇。

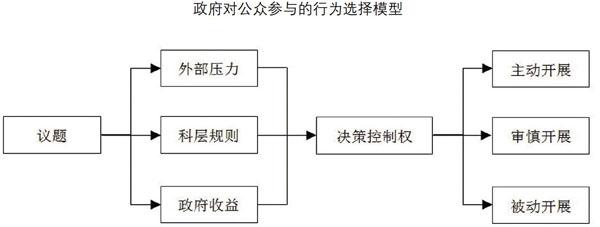

周雪光基于經濟學不完全契約和新產權理論,提出我國政府內部權威關系的控制權模型,用以分析各類政府治理模式和行為方式。[21]這一理論模型不僅適用于研究政府內部上下級之間的關系,而且適用于探討政府與公眾之間的關系。筆者從組織決策的視角將這一理論模型提煉為“決策控制權”。所謂“決策控制權”,是指地方政府在某一公共議題中所擁有的實際決策控制權力。正如政府追求約束條件下預算最大化的理論分析一樣,通常情況下,地方政府追求約束條件下的決策控制權最大化,而社會壓力、科層規則和政府收益三個變量的不同組合決定了政府決策控制權的大小,進而使得政府對公眾參與呈現出不同的行為選擇。政府對公眾參與的行為選擇模型見下圖所示。

在某一公共議題中,地方政府的“決策控制權”受到來自社會壓力、科層規則和政府收益三個方面因素不同程度的影響。通常情況下,地方政府會追求在上述約束條件下的“決策控制權”最大化,由此決定了對公眾參與有主動開展公眾參與、審慎開展公眾參與、被動開展公眾參與的三種不同行為選擇。

三、案例分析與比較

依據議題涉及的利益相關者數量及其利害相關程度,可以將政府管理和決策制定劃分為“大量——間接”利益相關者型、“少量——直接”利益相關者型以及“少量——直接”和“大量——間接”利益相關者結合型三類,其中每一類對應不同的公眾參與實踐。如在“大量——間接”利益相關者型中,主要涉及城市規劃、行政規章制定等議題,政府采用公示、征詢意見建議等方式開展公眾參與活動;在“少量——直接”利益相關者型中,主要涉及城市房屋拆遷、農村土地征用等議題,政府采用調查問卷、征詢意見建議、座談會等方式開展公眾參與活動;在“少量——直接”和“大量——間接”利益相關者結合型中,主要涉及垃圾焚燒廠、化工廠、核燃料加工廠建設等議題,政府采用公示、征詢意見建議、環境影響評價、社會穩定風險評估等方式開展公眾參與活動。根據上述劃分,結合本文構建的理論模型,將政府對公眾參與的行為選擇劃分為高度決策控制權——主動開展公眾參與、中度決策控制權——審慎開展公眾參與和低度決策控制權——被動開展公眾參與三種類型,并通過案例對不同模式進行分析。

(一)高度決策控制權——主動開展公眾參與

高度決策控制權——主動開展公眾參與類型是指在某一公共議題中,地方政府對公眾參與擁有較大的自由裁量權,可以自主選擇不同的公眾參與機制。高度決策控制權——主動開展公眾參與類型一般適用于涉及人口數量較大、沒有明顯的直接利益相關者的議題(如城市規劃、行政規章制定等),普通公眾對參與決策制定的動機不強、熱情不高,而地方政府對公眾參與通常持一種相對中立或積極的態度。在這一類型中,地方政府對議題的最終決策制定擁有很大的權力。

典型案例:廣州市白山村村莊規劃公眾參與案例。白山村是廣州市26個首批美麗鄉村試點創建村之一。2012年6月,當地政府對白山村美麗鄉村示范村莊進行規劃編制,與以往“墻上掛掛,領導畫畫”的規劃編制不同,在白山村美麗鄉村示范村莊規劃編制過程中,當地政府和規劃設計單位嚴格遵循土地利用總體規劃,積極回應村民合理意愿,通過問卷調查、訪談、公示、規劃宣講、投票表決等形式先后4次征求村民意見,得到了村民的高度認可。2012年11月,《白山村美麗鄉村示范村莊規劃》獲廣州市政府審批通過。

(二)中度決策控制權——審慎開展公眾參與

中度決策控制權——審慎開展公眾參與類型是指在某一公共議題中,地方政府設置某種公眾參與機制允許公眾參與,這一機制通常是政府在與公眾多次博弈后而理性選擇的結果。中度決策控制權——審慎開展公眾參與類型通常發生在涉及某一范圍內的特定人群、有顯著的直接利益相關者的議題(如城市房屋拆遷、農村土地征用等)中,受政府決策影響的直接利益相關者擁有強烈的參與動機和熱情,地方政府則對公眾參與持一種既積極又消極的矛盾態度。在這一類型中,地方政府對議題的最終決策制定權是不確定的,在很大程度上取決于同公眾協商的結果。

典型案例:廣州市源溪地塊舊城改造公眾參與案例。源溪地塊位于廣州市荔灣區南源街,地塊內危房多、建筑物年份較遠、街巷狹窄、市政設施落后、居民居住環境差,亟待改造。作為廣州市舊城改造首個試行“兩輪征詢制”的項目,2009年12月31日,當地政府開始對區域內居民就源溪項目開展首輪征詢,截至到2010年5月28日,共征詢1296戶居民,其中同意改造的有1172戶,占總戶數90.43%,順利邁過了首輪征詢“同意戶數須超九成”的門檻,在2010年6月下旬正式開始簽約工作,并在2010年11月底前完成了第二輪民意征詢。

(三)低度決策控制權——被動開展公眾參與

低度決策控制權——被動開展公眾參與類型是指在某一公共議題中,地方政府受制于來自科層組織外部的社會壓力,被迫允許公眾參與決策制定。低度決策控制權——被動開展公眾參與類型中所包含的議題(如垃圾焚燒廠、化工廠、核燃料加工廠建設等)雖然只涉及某一范圍內顯著的利益相關者,但由于其可能造成的環境污染或安全風險,往往會引起更大范圍內間接利益相關者的關注。公眾出于自身利益和安全的需要,對參與決策制定擁有強烈的動機和熱情,但地方政府出于經濟利益等多方面的考慮而希望盡可能減少公眾參與。在這一類型中,地方政府對議題的最終決策制定權可能因為公眾的“集體行動”而受到很大限制和影響。

典型案例:廣東省鶴山市核燃料加工廠建設公眾參與案例。2012年2月,中核集團決定在全國選址建核燃料廠,鶴山市擊敗40多個競爭對手后脫穎而出,雙方計劃在鶴山市址山鎮興建中國東南沿海第一座核燃料加工廠——龍灣工業園項目。2013年3月至4月,鶴山市發改局分別委托廣州國際工程咨詢公司和江門諾誠咨詢有限公司對核燃料加工廠建設項目進行社會穩定風險評估,兩家評估公司都出具了“低風險”的評估結論。鶴山市隸屬于江門市,2013年7月4日,江門市政府網站和《江門日報》上公布了《中核集團龍灣工業園項目社會穩定風險評估公示》,征求公眾意見,為期十天,然而卻引發了江門市以至周邊城市公眾的強烈反對,許多公眾從“線上”走向“線下”,到江門市政府門外“散步”。在強大的輿論壓力和大量的公眾反對面前,地方政府作出讓步,選擇了尊重民意。2013年7月13日,由江門市委、鶴山市委、中核集團、中廣核集團等多方面證實,當地政府決定對龍灣工業園區項目不予立項。

(四)案例比較

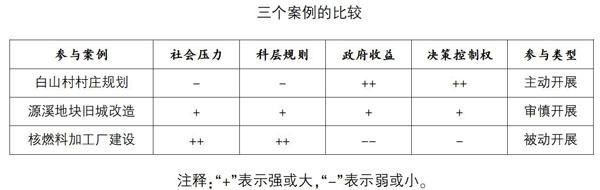

從以上三個案例可以發現,政府對公眾參與呈現出不同的行為選擇,形成了高度決策控制權——主動開展公眾參與、中度決策控制權——審慎開展公眾參與和低度決策控制權——被動開展公眾參與三種類型。為什么會產生不同的公眾參與類型?筆者從決策控制權的角度分析其中的因果關系,得出了三個案例的比較情況(見下表)。

在廣州市白山村村莊規劃公眾參與案例中,直接利益相關者行動一般、間接利益相關者行動很小、社會關注程度不高、政府面臨的社會壓力不大;《中華人民共和國城鄉規劃法》對公眾參與規劃編制進行了原則性的規定,政府面臨的科層規則不嚴;公眾參與的成本不高、公眾參與的收益較大、社會穩定的風險不大、政府收益較大。受上述因素影響,政府對公眾參與具有較大的決策控制權,因此,選擇了主動開展公眾參與類型。

在廣州市源溪地塊舊城改造公眾參與案例中,直接利益相關者行動較大、間接利益相關者行動較小、社會關注程度一般、政府面臨一定的社會壓力;《國有土地上房屋征收與補償條例》對城市房屋拆遷安置補償中的公眾參與作出了較為明確的規定,政府面臨的科層規則較嚴;公眾參與的成本較高、公眾參與的收益較小、存在社會穩定的風險、政府收益較小。受上述因素影響,政府對公眾參與具有一般的決策控制權,于是選擇了審慎開展公眾參與類型。

在鶴山市核燃料加工廠建設公眾參與案例中,直接利害相關者行動很大、間接利害相關者行動較大、社會關注程度很高、政府面臨的社會壓力很大;《重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法》對重大項目建設中公眾參與作出了明確規定,政府面臨的科層規則很嚴;公眾參與的成本很高、公眾參與的收益較小、社會穩定的風險很大、政府收益很小。受上述因素影響,政府對公眾參與具有較小的決策控制權,于是選擇了被動開展公眾參與類型。

四、研究結論與啟示

地方政府對公眾參與的行為選擇問題需要將政府行為選擇放在一個大的理論框架下來探討影響政府行為選擇的因素及其作用機制。通過上述案例,筆者分析了影響政府對公眾參與行為選擇的三種影響因素,即社會壓力、科層規則和政府收益,從決策控制權的解釋邏輯將政府對公眾參與的行為選擇歸納為三種類型,即高度決策控制權——主動開展公眾參與、中度決策控制權——審慎開展公眾參與和低度決策控制權——被動開展公眾參與。

公眾參與作為一個運用于實踐的研究議題,最核心的問題在于何時或如何使公眾參與發揮作用。[22]筆者從地方政府決策的視角構建了一個分析公眾參與的新模型。在“打造共建共治共享社會治理格局”的大背景下,推動公眾參與有序發展,需要各級政府從以下方面做出努力:

第一,強化對外部壓力的預見性。政府決策不能局限于通過內部的自上而下方式進行,而必須強化戰略意識、全局意識和預判意識,主動找尋決策可能涉及的利益群體和產生的社會影響,變被動為主動,實現政府與社會的良好互動。通過上述方面的制度建設,規范政府對公眾參與的行為選擇,改善公眾參與的效果。

第二,提升科層規則的明確性。當前,我國政府決策和管理中并非缺少有關公眾參與的規定,但問題在于這些規定的模糊性使其失去了對政府行為的約束力,政府及其官員可以通過相應的方式降低公眾參與的影響力。因此,提升科層規則的明確性即成為改善公眾參與的首要之策。在規則制定中,必須明確公眾參與的時機、主體、程序、方式等。

第三,調和政府部門與公眾利益的統一性。如果說完全消除政府部門的利己性并非現實,那么調和其與公眾之間利益的統一性則十分必要。在當前法治國家、法治政府和法治社會建設過程中,面對社會主要矛盾轉化為滿足人民群眾對日益增長的美好生活需要的現實情況,政府開展工作必須保障公眾的合法權益,維護社會公共利益,在此基礎上,才能實現公共利益和個人利益的雙贏。

【參考文獻】

[1]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利[M].人民出版社,2017.

[2]郭小聰,代凱. 近十年國內公民參與研究述評[J].學術研究,2013,(06).

[3]馮仕政.單位分割與集體抗爭[J]. 社會學研究, 2006, (03).

[4]蔡定劍.公眾參與:風險社會的制度建設[M]. 法律出版社, 2009.

[5]王錫鋅.公眾參與和行政過程——一個理念和制度分析的框架[M].中國民主法制出版社,2007.

[6]賈西津.中國公民參與:案例與模式[M]. 社會科學文獻出版社, 2008.

[7]李艷紅.大眾傳媒、社會表達與商議民主——兩個個案分析[J].開放時代,2006,(06).

[8]王錫鋅.公眾參與和中國新公共運動的興起[M].中國法制出版社,2008.

[9](美)托馬斯,R.戴伊.理解公共政策[M].謝明譯.中國人民大學出版社,2011.

[10](美)赫伯特.A.西蒙.管理行為[M].詹正茂譯.機械工業出版社,2013.

[11]代凱.政府對公民參與的行為選擇研究述評[J].廣東行政學院學報,2016,(05).

[12]Alkadry,M.G.,2003,Deliberative Discourse between Citizens and Administrators:If Citizens Talk,will Administrators Listen?[J].Administration & Society,Vol.35,No.2,pp.184-209.

[13]陳家剛,陳奕敏.地方治理中的參與式預算——關于浙江溫嶺市新河鎮改革的案例研究[J].公共管理學報,2007,(03).

[14]何軍.公眾參與:利益表達與利益整合的視角——基于北京市酒仙橋“投票拆遷”的分析[J].北京行政學院學報,2010,(06).

[15]Yang,K.& Callahan,K.,2007,Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness:Participatory Values,Stakeholder Pressures,and Administrative Practicality[J].Public Administration Review,Vol. 67,No.2,pp.249-264.

[16]管兵,岳經綸.立法過程中的公眾參與:基于《物權法》和《就業促進法》立法參與的研究[J].政治學研究,2014,(04).

[17黃冬婭.城市公共參與和社會問責——以廣州市恩寧路改造為例[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2013,(01).

[18](美)D.B.杜魯門. 政治過程——政治利益與公共輿論[M].陳堯譯.天津人民出版社,2005.

[19](德)馬克斯·韋伯.經濟與社會(第一卷)[M].閻克文譯.上海人民出版社,2010.

[20](美)威廉姆·A·尼斯坎南.官僚制與公共經濟學[M].王浦劬等譯.中國青年出版社,2004.

[21]周雪光,練宏.中國政府的治理模式:一個“控制權”理論[J].社會學研究,2012,(05).

[22]Yang,K.& Pandey,S. K.,2011,Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation:When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes?[J].Public Administration Review,Vol.71,No.6,pp.880-892.

(責任編輯:劉 鵬)

Abstract:Promoting public participation in government decision-making is an important measure to fulfill the goal of “building a pattern of co-construction,co-governance and sharing of social governance” put forward by the Nineteenth National Congress of the Communist Party of China.In the real world,local governments have different behavior choices for public participation in decision-making.Based on theoretical analysis and practical observation,this paper proposes an analytical framework for decision-making control rights,and makes an empirical analysis of this theoretical model through multiple case studies.The research shows that in a certain issue,the decision-making control power of local government is affected to varying degrees by three factors:social pressure,bureaucratic rules and government revenue.Local government pursues the maximization of decision-making control power under the above-mentioned constraints,which determines whether it has or has initiative for public participation in decision-making,or whether it has initiative or not.Prudential or passive choice of behavior.Understanding the logic behind the government's participation in different behavioral choices has important policy implications.

Key words:public participation;government behavior;decision control power