協同治理理論視域下“為官不為”治理初探

摘 要:“為官不為”的產生是多種因素共同作用的結果。為破解這一難題,應以協同治理的三維層次理論為指導,提高官員倫理道德修養和依法履責意識,持續推進體制機制創新,加快構建和完善相關制度體系。

關 鍵 詞:“為官不為”;責任框架;協同治理;“為官有為”

中圖分類號:D262.6 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8207(2019)02-0038-07

收稿時間:2018-12-03

作者簡介:管志利(1976—),男,湖南衡陽人,中共長沙市委黨校副教授,研究方向為政治社會學、基層治理。

基金項目:本文系2018年湖南省哲學社會科學規劃課題“新時代湖南社區治理中的協商民主機制研究”的階段性成果,項目編號:18YBA428。

“為官不為”,一般指官員未能正常履行或不履行職責,不能很好行使權力或者放棄使用權力,在本職崗位上無所作為的情形,其本質在于崗位履職的主體性缺位導致權力行使無法滿足群眾需求、無法適應社會治理的新變化。“為官不為”是一種歷史現象:唐朝時既有口若懸河但毫無建樹的“模棱宰相”蘇味道,也有清正廉潔卻無所作為的“伴食宰相”盧懷慎;北宋時既有不獻策略、惟上是從的“三旨宰相”王珪,也有放蕩享樂、不理政務的“浪子宰相”李邦彥;明憲宗時有混日子的“紙糊三閣老”和“泥塑六尚書”;鴉片戰爭時有迷信占卜的“六不將軍”葉銘琛;如此等等,不一而足。目前,“為官不為”者也大有人在且危害極大。對此,十八屆四中、五中全會提出“要堅決糾正、著力解決干部不作為、亂作為”。十八大以來,習近平總書記不斷告誡黨員干部應該對“為官不為”感到羞恥,要為官一任、造福一方,要敢想、敢做、敢當,要知曉為官做事的尺度,要克服本領恐慌。2016年1月,習近平總書記在省部級領導干部專題研討班上提到“為官不為”時特別強調“這個問題極為重要也十分緊迫”。

一、“為官不為”的多維認知

“為官不為”作為官僚體制的頑癥,既是政治問題,也是社會問題。如在扶貧領域,“為官不為”表現為對項目建設不履行監督管理責任、對扶貧政策和工作進展情況掌握不夠、對惠農政策宣傳不力、扶貧工作參與少、落實幫扶計劃和政策措施不到位等。目前,國內學界對于“為官不為”的研究呈“集中化發展”趨勢。有學者根據等報酬原理,從激勵行為報酬體系的改變、政府結構職位設置的不合理、考核監督主體的多元化等角度來理解“為官不為”現象;[1]有學者從行政責任理論視角認為造成“為官不為”的主因在于干部管理機制的缺陷、權責界定模糊不清、問責懲戒力度軟化、自身素質滑坡等,強調要進行內外控制;[2]有學者從獨立行政人格的新視角根據獨立行政人格“樂于作為、善于作為、勤于作為、勇于作為”四個方面的表現提出從加強個人修養、構建服務型政府、提供科學合理的制度、培育先進的行政文化方面加以構建;[3]有學者運用系統分析框架提出構建一個“五位一體”的長效治理機制,即“敢于作為的容錯機制、能于作為的培訓機制、甘于作為的保障機制、勇于作為的淘汰機制、樂于作為的道德機制”;[4]有學者認為“為官不為”的主要原因在于三個方面:一是執行政策態度不積極導致行動上觀望、內心抵觸,二是認識新問題不到位,導致行動上消極、信心不足、缺乏擔當,三是應對新問題的能力和方法欠缺導致行動上瞻前顧后、怕這怕那、敷衍塞責。[5]

習近平總書記將“為官不為”概括為三種表現類型:能力不足而“不能為”,動力不足而“不想為”,擔當不足而“不敢為”。學界對于“為官不為”的基本類型劃分,較有代表性的有三種:一是根據“為官不為”的性質狀態劃分。如有學者認為“假作為、亂作為、選擇性有所為有所不為”等形式雖然存在,但“為官不為”仍以“不會為的怠政、不肯為的懶政、不敢為的怕政”為主要表現形式。[6]二是根據“為官不為”者的行為表現劃分。因這種提法是基于“為官不為”者的行動,而行動具有多變性和組合性,故此種劃分一般傾向于多類型劃分。有學者將“為官不為”歸納為四種類型——避事型(不想為、不會為)、譴責型(不想為、不敢為)、避難型(不想為、不會為)、避險型(不想為、不敢為、不會為);[7]也有學者按行為特質將“為官不為”概括為“當為不為、慵懶以為、為而不夠、利我必為、為所欲為”五種類型,其中“為所欲為”為害最烈;[8]還有學者因“為官不為”者的行為表現最終將體現在行政行為上而從法律界定的角度把行政不作為分為“行政立法、行政執法、行政復議、行政應訴”當中的不作為。三是根據制度職責劃分。有學者從崗位職責視角將“為官不為”分為三個梯類:現行考核制度可以觸及的基本職責不作為、現行考核制度難以觸及的彈性職責不作為、現行考核制度無法觸及的奉獻職責不作為。而根據“為官不為”者的不同職務層次又可劃分出三種類型:黨政正職干部在“決策部署、全局把握、隊伍建設、聯系基層”等方面表現出來的“為官不為”,副職干部在“工作方法、參與決策、分管工作、目標定位”等方面表現出來的“為官不為”,中層以下干部在“承攬工作、正常履職、服務意識、責任意識”等方面表現出來的“為官不為”。[9]

二、“為官不為”的原因分析

(一)制度設置不完善

⒈行政法律制度體系不健全。十八屆四中全會《決定》提出要完善行政組織和行政程序法律制度,這需要通過科學立法來加以規范。然而,我國的行政問責法律規范仍有缺失,規范行政權力運行的《行政程序法》至今尚未出臺。

⒉與黨員干部利益密切相關的制度設置不科學不嚴密。馬克思說過,人們奮斗所爭取的一切,都與他們的利益有關。黨員干部既要講黨性,也要講物質利益;既要講道德感召,也要講現實激勵。工資福利增長制度是否合理、職務晉升制度是否有偏差、績效考核制度是否公正、崗位權責設置是否清晰和對等,都與黨員干部的現實利益密切相關。然而目前,與黨員干部利益密切相關的制度在設置上尚不完善,政商交往界限還不清晰,這極可能成為壓抑干部動力與活力的沉重羈絆。

⒊與黨員干部考核評價和升遷等緊密聯系的激勵機制缺乏科學性、可操作性及相關配套機制,嚴重影響了他們干事創業的積極性。如一些單位在年終考核時重結果輕過程、重主觀投票輕業績展示,在采取“民主考核制”形式進行評定時或優秀或良好或合格,不合格的幾乎沒有,甚至某些“為官不為”者因其“好人緣”而在考核提拔中勝出,這種“逆淘汰”現象使得本來想有所為的干部產生了“憤而不為”的行為反應。

(二)監督問責制度弱化

問責方式有同體問責和異體問責兩種。同體問責是系統內部對黨員干部的問責,目前來看在不同層次上都存在監督“遠、軟、難”問題,且問責主體不明確,重有錯追查,輕無為追責;異體問責主要是指人大監督、社會監督、黨際監督、輿論監督等,目前來看人大的問責職能尚未得到足夠重視,其他各種監督也多是對于顯性“為官不為”行為的監督,對于隱性“為官不為”行為的監督力度不足,被問責的官員時常“帶病復出”或“帶病提拔”。另外,那些“為官清廉”喜做“老好人”的黨員干部被問責的機率很低,被媒體稱為“非主流”,如黨的十八大后因“玩忽職守”被雙開的童名謙。

(三)少數黨員干部宗旨意識淡薄,黨性原則缺失、黨性修養不強

⒈有些黨員干部的宗旨意識、公仆意識和服務意識淡薄。黨員干部的宗旨就是造福于民,造福于民就要大公無私。而“為官不為”者通常為追求一己私利而不顧人民群眾利益,喜好短期投機以求快速升遷,沒有處理好“公私關系”,只知當官做老爺,心中無人民群眾、無責任。如前江蘇建設廳廳長徐其耀曾宣稱“要搞短期效益,要鼠目寸光”“要不知疲倦地攫取各種利益”,這就完全喪失了“民本意識”和“公仆意識”。

⒉有些黨員干部黨性原則缺失、黨性修養不強。黨性是黨員干部立身、立業、立言的基石。黨性標準涉及到很多方面,具有正確的世界觀是其中極其重要的一條。然而,“為官不為”者通常奉行“金錢至上”和“權力至上”的世界觀,這直接影響到其人生觀、價值觀、事業觀、政績觀的正確性和科學性,從而影響到其政治立場的堅定性、理想信念的崇高性、思想理論的科學性、為政用權的廉潔性、道德品行的高尚性,進而影響到其工作態度的客觀性,最終導致“為官不為”。

⒊少數黨員干部能力素質不高。隨著新技術、新業態、新模式的不斷產生,一些不注重學習的黨員干部的能力素質越來越不適應新形勢發展的要求,對很多新生事物不了解、不熟悉,也不想去了解熟悉,更談不上深入鉆研。一些黨員干部存在理論知識體系不健全、生活實踐經驗欠缺等多重軟肋,致使其在新形勢新問題面前束手無策,摸不清新規律、進不了新門檻、學不懂新知識、掌握不了新本領,只能用老辦法、老模式、老框框來敷衍應對,進而導致其做事縮手縮腳,凡事等待上級指示、觀看同級施策、推給下級執行,想方設法投機取巧,逃避責任,缺乏應有擔當。

⒋個別黨員干部奉行躲事躲責的“官場哲學”,不思進取。黨的十八大以來,全面從嚴治黨體現出“全覆蓋、全方位、全過程、全周期,制度要嚴、機制要嚴、紀律要嚴、執行要嚴,建黨與治病并重、治標與治本相結合”等特點,契合了習近平總書記提出的“不斷培厚良好政治生態的土壤”的目標。全面從嚴治黨使得關系學、厚黑學等庸俗的政治文化難以獲得生存空間,個別黨員干部由此倍感“官不聊生”,滋生了“和稀泥”式的工作惰性,明哲保身以求“安全著陸”,不求有功但求無過。

三、運用協同治理理論治理“為官不為”的對策建議

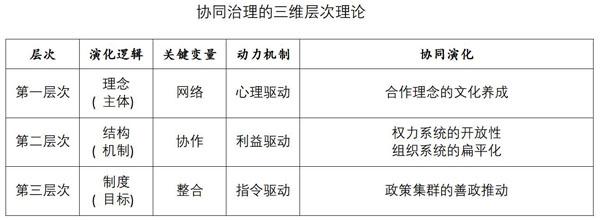

鑒于“為官不為”的危害性及其產生的復雜性,習近平總書記要求各級黨委要“不等不拖,辯證施策,盡快扭轉”,同時強調對黨員干部“加強精準化教育培訓,把嚴格管理和熱情關心結合起來,要求切實做到三個‘區分開來”。對此,筆者認為,要想有效治理“為官不為”,進而打造有為政府和鍛造有為干部,必須進行系統化綜合治理,而協同治理的三維層次理論為實現這個目標提供了很好的方向指引(見下表)。

(一)強化理念基礎

⒈提高黨員干部倫理道德修養。首先,教育是基礎。要通過分期分批、富有針對性地對黨員干部進行常態化、精準化的行政倫理培訓,使其形成行政責任道德意識和行政倫理觀,進而成為具有獨立行政人格的行政責任主體。其次,法治是保證。要重點加強行政道德立法和行政倫理制度建設,通過法律法規控制和黨紀黨規約束來遏制道德失范行為。再次,監督是關鍵。要加強和改進對黨員干部的行政責任監督,以黨內監督帶動黨外監督,打造一支勤勉履職、敢于擔當、勇于創新、積極有為的干部隊伍。

⒉增強黨員干部責任擔當意識。習近平總書記提出了好干部的五項標準——“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”。其中,“信念堅定”能夠夯實“為官有為”的心理驅動機制,“敢于擔當”能夠展現好干部的責任意識。為此,應通過理論教育、思想教育和行為調控,使黨員干部從心理上認同責任倫理,認識到“不作為”是一種貪腐、失德和恥辱,從而徹底扭轉對權力和責任關系的錯誤認知。

(二)優化治理結構

⒈強化法治保障機制。第一,完善規范權力運行的法治體系。一方面,完善與公務員相關的法律。加快行政立法、執法、司法領域的法治建設步伐,推動立法的民主化與科學化;另一方面,推進政務信息公開法治化,嚴格落實權力清單、負面清單、責任清單制度,規范工作流程、明確崗位職責和服務規范。第二,推進績效管理法治化。“為官不為”的實質就是權力異化,與腐敗問題屬于同質問題,對其進行治理的根本措施就是績效管理法治化。具體而言,應在法治化的軌道上從績效預算法定化、績效審計全覆蓋、第三方評估優化與完善、績效信息公開透明以及干部任用與考核獎懲掛鉤、公眾參與問責機制、激勵機制構建等七個方面采取綜合治理的方式來治理“為官不為”。第三,實現政商關系法治化。明確權責界限,同時明確政企關系的邊界,避免權責關系失衡,澄清工作中合法與非法的模糊區域,逐漸淡化黨員干部與企業家之間的人情關系,推動建立“親、清”新型政商關系,從而保障政商之間敢于交往且坦誠無憂,進而實現政商合作,避免失職瀆職行為。

⒉完善考核評價機制。一要調整考核導向,從主要考核“經濟GDP”的單一化考核向“民生GDP、生態GDP、法治GDP、黨建GDP”等綜合考核轉變,推動黨員干部追求“全面有為”。二要完善考核方法,從“唯票論”等“過于單一主觀、權力易于恣肆”的平面化考核方式向“群眾口碑、實績展示、領導評價、專家考評”等更為公正客觀的立體化考核方式轉變,實現“平時——專項——年終”考核相結合,促使考核更加科學合理。三要優化考核過程,實施差別化考核,把考核結果與考核對象的利益緊密掛鉤,以激發黨員干部的干事熱情。

⒊嚴格落實黨員干部問責機制。治理“為官不為”,要辯證施策、依法依規,實現懲罰與教育并舉、治標和治本有機結合,用好問責利劍,凈化黨內政治生態。一方面,要堅持問題導向,重點糾正和治理當前群眾反映強烈的“為官不為”問題,促進社會監督、輿論監督與問責過程相結合;另一方面,各級黨委、政府和紀檢監察機關要切實落實管黨治黨的主體責任和監督責任,從“為官不為”行為的“識別、認定、糾正、懲戒、通報”等環節入手,構建黨員干部多元問責長效機制。

⒋完善容錯糾錯機制。2015年10月13日,在中央全面深化改革領導小組第十七次會議上,習近平總書記談到完善考核評價和激勵機制時指出:“既鼓勵創新,表揚先進,也允許試錯、寬容失敗”。容錯糾錯機制是應對官員“不敢為”的重要制度設計,但其也面臨著實踐困境及與決策追責制之間的沖突。對此,應落實習近平總書記提出的“三個區分”原則,在“容錯邊界認定、容錯主體選擇”等方面構建更具操作性、更具實踐理性的容錯糾錯機制,著重解決容錯免責的“限度界定、程序生效、結果運用以及公信度釋放”等難題,通過“限度上合理劃定,程序上現實規制,結果運用上規范到位,建立‘問責——糾錯——容錯平衡制度”等有效路徑,構建有效的容錯糾錯免責機制。[10]

(三)加強制度保障

要有效治理“為官不為”,實現“為官有為”的善治目標,最緊要的是以良好的制度整合作保證。當前,創造良好的政治生態,尤其是理順各種政策和制度之間的矛盾沖突,是全面深化改革的關鍵,更是在政策和制度環境上保護那些敢于擔當的黨員干部的關鍵。

⒈改革人事薪酬和崗位責任制度。第一,實行干部職務和職級薪酬并行發展制度。基層職務數量的有限性和工作的繁重性極易使那些難以實現職務晉升的黨員干部產生倦怠心理,如果將職級與薪酬增長掛鉤,則能大大激發他們的積極性。第二,實行能上能下的干部人事制度。貫徹落實中共中央辦公廳印發的《推進領導干部能上能下若干規定(試行)》,加強對黨員干部的行政職業道德和行政人格的考察,堅持“德才兼備、以德為先”的干部選任原則,堅決反對“唯票、唯分、唯GDP、唯年齡”的取人偏向,在“領導看好、組織培養、空降用人”等垂直化、常規化的選人用人方式的基礎上,增加平級、下級和群眾舉薦的方式,任前公示增加“工作實績”內容。第三,完善崗位責任制度和輪崗掛職制度。建立主體職能明晰、責任劃分明確、工作量化精準的崗位責任制,為有效問責夯實基礎。實行單位內部輪崗、跨部門輪崗和掛職制度,提高“能力賬戶”余額,以激發黨員干部干事創業的動力。

⒉完善“為官不為”的問責監督制度。一是完善問責制度。出臺治理“為官不為”的實施辦法和實施細則,明確“為官不為”的概念內涵、適用對象范圍和治理方針,分類頒布可以認定為“為官不為”的適用情形、處理方式和調查處理程序等。對“不作為”現象進行重點監督,形成全方位監督格局,建立對“太平官”的點名通報機制。二是加大公眾參與監督的力度。公眾參與既能匯集民眾智慧、尋求決策認同,又能協調多元主體利益、監督行政權力不作為和亂作為,更能起到增強公眾的政治責任感和培育公民精神的作用。在2010年《國務院關于加強法治政府建設的意見》中,公眾參與被納入為重大行政決策必經程序的五要素,在2014年十八屆四中全會公報中公眾參與又被置于重大行政決策“法定程序”五要素之首。因此,有效治理“為官不為”,應完善和創新協商民主機制,搭建線上線下相結合的公眾參與監督平臺,尤其要加強對“拍腦袋決策”的監督。

⒊構建“為官不為”治理評價制度。為了使治理“為官不為”的相關立法和制度措施更加有效和更具操作性,可嘗試用五大理念做評價維度,即以創新性(治理體制的進步性和治理措施的創造性)、協調性(對各主體的激勵——保障作用)、綠色性(節約成本和政治生態的凈化)、開放性(與其他法律法規政策的銜接程度)、共享性(治理成果對全社會帶來的正效應)等來評價治理體系的客觀性和有效性,避免“為官不為”治理的盲目和低效。但解決“為官不為”的政策措施僅僅聚焦在政績考核上是遠遠不夠的,還應進一步推進全面深化改革,充分理順中央層面和地方層面的權責關系,構建權責對等的體制機制,實現政績考核的公平性和準確性,強化對“為官不為”者的監督和約束,加強對“為官有為”黨員干部的激勵和保障。

【參考文獻】

[1]劉重春.“為官不為”成因及治理:基于等報酬原理[J].中國行政管理,2016,(01):14.

[2]蘇忠林.基于行政責任理論視角的“為官不為”現象探析[J].中國行政管理,2016,(01):13-14.

[3]王丹,段鑫星.獨立行政人格構建——破解“為官不為”的新視角[J].領導科學,2016,(23):22-24.

[4][9]徐敏寧,王世誼.“為官不為,廉而不勤”的梯度分類剖析與長效治理機制[J].中國黨政干部論壇,2016,(04):40-42.

[5]燕繼榮.官員不作為的深層原因分析[J].人民論壇,2015,(15):22-25.

[6]金太軍,張健榮等.“為官不為”現象剖析及其規制[J].學習與探索,2016,(03):42-47.

[7]邊宇海.“為官不為”現象思想根源探析[J].毛澤東鄧小平理論研究,2015,(04):51-54+92.

[8]丁少華.“為官不為”者角色定位[J].中國青年社會科學,2017,(02):25-30.

[10]石學峰.容錯免責機制的功能定位與路徑建構——以規制“為官不為”問題為視角[J].中共天津市委黨校學報,2018,(05):8-13.

(責任編輯:劉 丹)

Abstract:Xi Jinping warned officials to be ashamed of “official Inaction”.Xi Jinping's series of speech should be examined in depth,It helps to dig out the theoretical source of Official Inaction.The formation mechanism of “official Inaction” is the result of a combination of factors.Gilbert's theory of responsibility framework provides a theoretical basis for analyzing its formation mechanism.The “three-dimensional theory of coordinating management” provides a theoretical source for solving the problem of “official Inaction”:Firstly,we must improve the ethical cultivation and legal responsibility of officials to strengthen conceptual basis;secondly,we must advance sustainably institutional mechanism innovation to strengthen governance structure.Thirdly,we must speed up building and improving the institutional system to strengthen Institutional guarantee.

Key words:“officials do not do anything”;the framework of responsibility;coordinating management;“official action”