居民用電消費回彈效應研究:基于人均收入和性別差異的視角

陳洪濤*,岳書敬,朱雨婷

(東南大學經濟管理學院,江蘇南京 211189)

引言

居民住戶是能源消費的重要主體。從全球來看,居民的能源消費達到全球的1/5[1]。從國內來看,我國的居民能源消費量在全國能源消費總量中同樣占據著重要地位。根據《中國統計年鑒》可知,2015年我國居民生活的直接能源消耗量達到全國的11.7%(間接能源消耗比重則更大)。因此,為實現能源消費和能源生產革命,積極發展綠色經濟,應盡量減少家庭部門中居民的能源消費[2]。

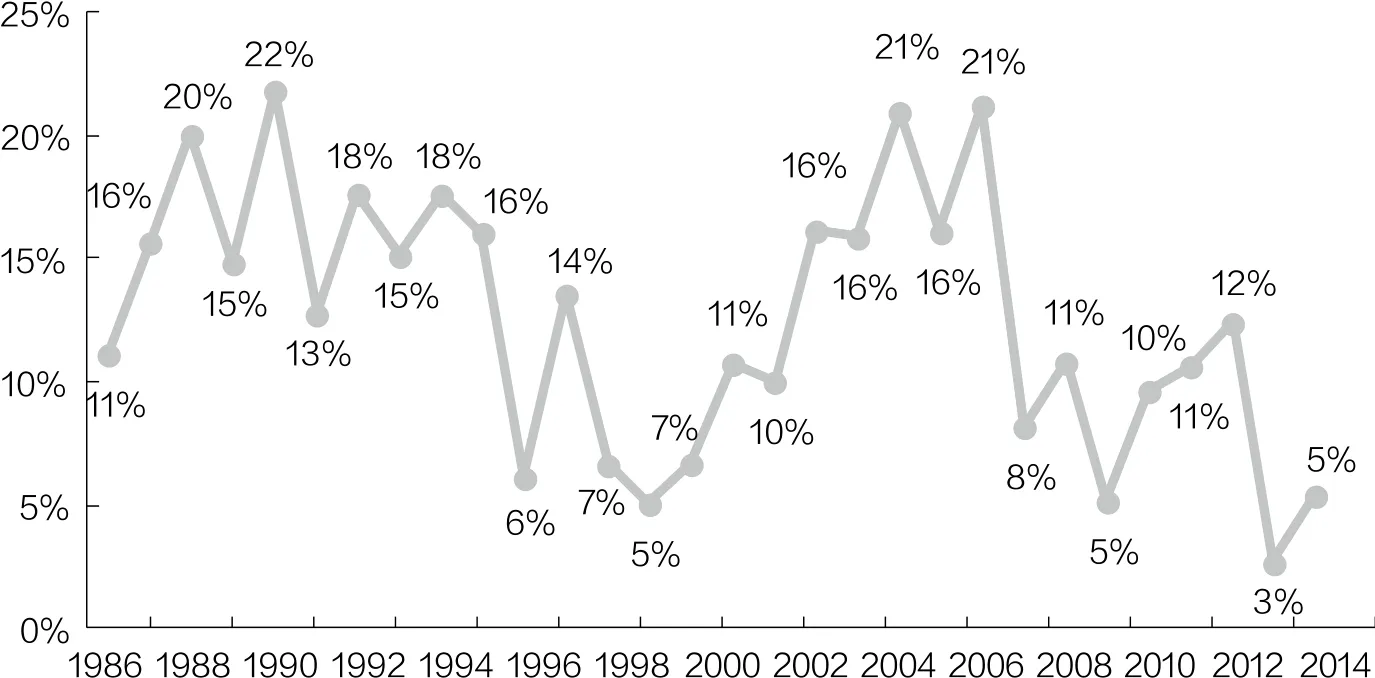

當前,電力消費已經取代煤炭成為我國居民能源消費的主要部分。隨著經濟的快速發展,居民生活水平和生活質量得到相應提高,居民的能源消費結構發生了巨大變化。圖1顯示,1983年—2015年煤炭消費比重直線下降,電力消費比重快速攀升,自2011年以來電力已取代煤炭成為居民能源消費中占比最大的能源。隨著城市化進程的快速發展,居民電力消費量的這種上升趨勢將不斷持續。

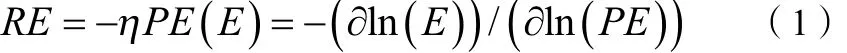

提高能源效率是減少能源消費的重要措施[3],政府通過立法、技術創新、財政政策以及政府規劃目標等一系列措施積極改善能源效率,以期減少電力消耗總量。然而,居民的電力消費并未得到有效控制,主要表現為居民電力消費增速回落較慢,以及居民家用電器增長率的持續攀升。《中國統計年鑒》顯示,1986年以來居民電力消費增長率在5%~15%持續波動,2014年出現歷史最低增長點,2015年又有所反彈(圖2)。此外,2016年居民平均每百戶洗衣機、電冰箱、空調的擁有量同比增長分別達到3.94%、5.06%、11.53%,均高于2014年的同比增長率。

可見能源效率的提高往往無法完全實現預期節能效果,會有部分節約的能源被新增能源消費所抵消。這是因為能源效率的提高降低了消費者的能源消費成本,進一步擴大了居民能源需求,導致新一輪的能源消費增長。這種削減節能效果的現象被廣泛稱為能源的“回彈效應”[4]。因此,減少居民能源消費不可忽視“回彈效應”的存在。

考慮到有效減少居民的能源消費量在全國乃至全球綠色發展進程中的凸顯作用,本文以我國居民住戶的用電消費為研究對象,考察其回彈效應規模以及回彈效應的影響因素。本文不僅有助于解釋當前能源消耗持續波動的現象,還有助于我國制定有針對性的能源政策以加強節能效果,對于當前節能政策的制定和完善,以及建設“綠水青山”的生態文明都具有重要的現實意義。

1 文獻綜述

回彈效應(Rebound Effect,RE)的研究始于19世紀英國經濟學家杰文斯在《The Coal Question》一書中提出的“杰文斯悖論”(Jevons Paradox)。20世紀以來,回彈效應受到了學術界的廣泛關注。Berkhout等[5]首次對回彈效應定義進行了系統的研究,并對回彈效應做了以下定義:技術進步帶來生產效率的提高,導致單位服務成本下降,從而增加額外的能源消耗,這一額外增加的部分就是回彈效應。

圖1 1983—2015年我國居民各類生活能源消耗變化情況

圖2 1986—2015年我國居民電力消費增長率

隨后,Saunders按照回彈效應的規模大小對其進行了詳細的分類與解釋:①當RE<0時,為超級節能效應。此時能源效率的提高使得實際能源節約量超出預期,對可持續發展具有積極作用。②當RE=0時,為零回彈效應。在這種情況下,實際能源節約量恰好為預期節約量,能源效率提高后無新增能源需求。③當0<RE<1時,為部分回彈效應。如果回彈效應為a%,表明能源效率提高后新增能源為預期節約量的a%,實際節能效果僅達到(1-a%)。④當RE=1時,為充分回彈效應。此時能源效率的提高恰好使得預期節約能源全部被新增的能源消耗抵消。⑤RE>1時,為“回火效應”(Back Fire),表明能源效率提高后新增能源消耗超過能源節約量,節能政策不僅沒有起到節約能源的作用,反而增加了能耗壓力,與政策目的相背離。

目前,國內外關于居民住戶電力消費的回彈效應研究成果較為豐富,學者們通過估算回彈效應的強度,以期引起政府對“回彈效應”的關注,并采取有效措施削弱回彈效應。然而由于研究方法和樣本數據的差異,各國家庭電量消費的回彈效應各不相同。總體來看,發達國家的回彈效應較小,而我國的居民電量消費的回彈效應則基本表現出“強回彈效應”現象,甚至出現“回火效應”。英、美兩國的居民用電回彈效應較小,如Chitnis和Sorrell[7]的估算結果為 41%, Miller和 Alberini[8]估 算得到的回彈效應在20%~80%。與之相比,我國居民的電量消費存在明顯的“強回彈效應”現象。整體來看,Zhang和Peng[9]、Wang等(2016)[10]通過不同計量方法的測算,一致認為我國居民用電回彈效應基本維持在70%,呈現出“強回彈效應”現象。具體到家用電器,Yu等[11]測算了北京家庭主要家用電器的回彈效應,發現空調、洗衣機和微波爐的直接回彈效應分別高達60.76%、106.81%、100.79%。不僅洗衣機和微波爐出現了“回火效應”,Lin和Liu[12]也發現了“回火效應”的存在,估計結果顯示,居民電價改革前后回彈效應程度分別達到165.22%和132.3%。

回彈效應對能源效率政策的沖擊使得一些學者逐漸開始研究影響回彈效應的因素。Zhang和Peng[9]采用門檻回歸模型估計省際面板數據,發現人均GDP對各省份居民電力消費的回彈效應有顯著的負向影響,而各省份的降溫度日以及降雨量的增長則會增加回彈效應。Lin和Liu[13]發現家庭私人交通的回彈效應隨居民收入的增加而減小。Galvin[3]發現了性別差異對德國科隆公共交通的回彈效應有顯著影響,主要表現為女性上班族的回彈效應高于男性。

綜上所述可知,學術界已對回彈效應的定義和種類達成共識,關于家庭部門電力消費的回彈效應的估算成果也較為豐富,但在居民用電回彈效應及回彈效應影響因素方面尚待深入研究,主要表現在:①現有文獻對回彈效應的測算主要從省際層面考慮,較少從居民住戶調查的視角對回彈效應進行分析;②多數文獻研究了回彈效應的規模,但估算回彈效應的規模僅僅是研究的起點,深入探討回彈效應影響因素的文獻較為少見。鑒于此,本文在已有研究的基礎上,進行以下兩方面的創新探索:①CGSS數據庫,從居民住戶調查的微觀視角估算居民電力消費的回彈效應規模;②在原有模型上加入人均收入與性別差異兩個分組變量,深入探討居民能源回彈效應的影響因素,以期為居民的節能政策制定提出更具針對性的政策建議。

2 數據來源和研究方法

2.1 數據來源

本研究使用由中國人民大學聯合全國各地的學術機構共同開展的中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)數據。CGSS數據庫自發布以來已成為學者進行微觀研究的重要參考數據庫。在社會保障滿意度[14]、公眾環境行為[15]、性別工資差距[16]、政治資本代際傳遞[17]、居民煤炭消費[18]等方面都得到了廣泛應用。

由于該項調查數據更新較快(目前已公開公布2015年的調查數據)、樣本數量多、指標全面(每年對全國各地1萬多戶家庭進行抽樣,共分為七大模塊)、抽樣科學(四級分層隨機抽樣)、各省份數據分布均勻,具有普遍性和可研究性,且能夠滿足本文社會人屬性與居民家庭電量消費相結合的研究主題,所以本文選取2015年度調查問卷(居民問卷)中A部分和E部分關于社會人口屬性和居民家庭電量消費的數據進行研究(這也是鄭新業等發布的中國家庭能源消費調查數據的一部分[19])。由于數據通過調查員入戶訪問獲得,關鍵變量“居民用電消費總量”與“平均電價”缺失值較多,基于數據的可得性與一致性原則,剔除含有變量缺失值的樣本,共獲得28個省份(不含西藏、新疆和海南)的1969個有效樣本。

2.2 能源回彈效應的估算方法

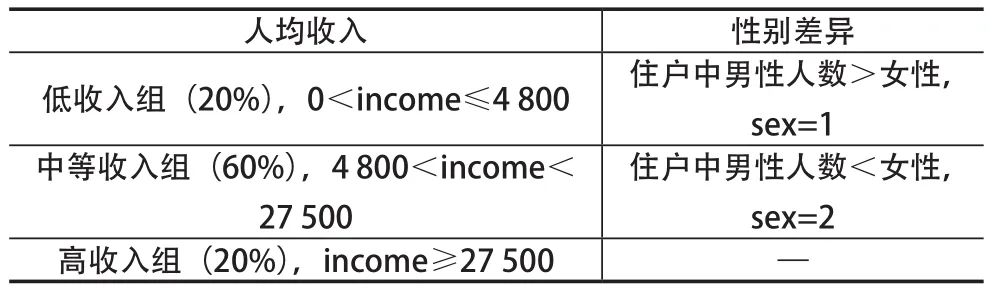

Berkhout等[5]認為,回彈效應可用能源服務和能源需求關于能源效率的兩個彈性來表示:一是能源服務(S)對能源效率(ε)的彈性,以ηε(S)表示;二是能源需求(E)對能源效率(ε)的彈性,以ηε(E)表示。他們將能源服務需求對能源效率的彈性(ηε(S))視為一種估算回彈效應值大小的方法。

然而大多數研究并沒有采用ηε(S)或者ηε(E)來衡量回彈效應,而是選擇另外三種價格彈性之一估算回彈效應:①能源服務(S )對能源服務成本(PS)的彈性,用ηPS( S)表示;②能源服務(S)對能源價格(PE)的彈性,用ηPE( S)表示;③能源需求(E )對能源價格(PE)的彈性,用ηPE( E)表示。其中能源服務、能源價格以及能源效率的關系可表示為PS=PE/ε。在外生性及對稱性的假設條件下(①能源效率不受能源價格變化的影響,ηPE(ε)=0 ;②消費者對能源價格下跌和能源效率提高的反應相同),ηPS( S)、ηPS( S)、ηPE( E)的負值均可以看作ηε(S)的近似值,用來衡量回彈效應。

直觀上看,能源回彈效應是指能源效率提高1%引起的額外能源服務需求的變化率。由于能源消耗(E)與能源價格(PE)的數據比能源服務(S )和能源效率(ε)的數據更易獲得且誤差較少,基于數據的可得性原則,彈性的測度較多選用能源消耗(E)與能源價格(PE)的數據,因此回彈效應大多采用-η PE( E )估算。這一思路也被國內學者廣泛采用,即使用能源價格彈性系數表征能源回彈效應,如王兆華和盧密林[20]、薛丹[21]、Wang 等[22],Zhang 等[10]、Wang等[11]等都采用了此研究思路。具體推導過程參見文獻[20]。本文也將采用上述方法測算我國居民電力消費的回彈效應(PE),具體公式如下:

2.3 能源回彈效應的基礎模型構建

本文基于Du等(2017)[23]的研究,構建如下雙對數模型作為基礎模型:

式(2)中,被解釋變量為ec,表示居民家庭電量消費(單位:度)。解釋變量為price,表示居民平均電價(單位: 元 /度),根據平均每月電費支出除以平均每月用電度數得到(剔除了電價高于1的異常值樣本)。式(2)中的其余變量為控制變量,area表示居民住房的套內建筑面積(單位:米2);cdd為一年內家庭采用空調制冷的總時長(單位:月);urbanization為城市化,其中農村家庭取值為1,城市家庭取值為2。α0為常數項; β0β1、 β2β3為待估參數,β0為電價的彈性系數,表示在控制住房面積、制冷天數以及城市化等因素的情況下,電價下降100%會引起居民電量消費相應地增加× 100%,即×100%可表示居民電量消費的回彈效應規模;ε)為隨機誤差項。

2.4 能源回彈效應影響因素模型

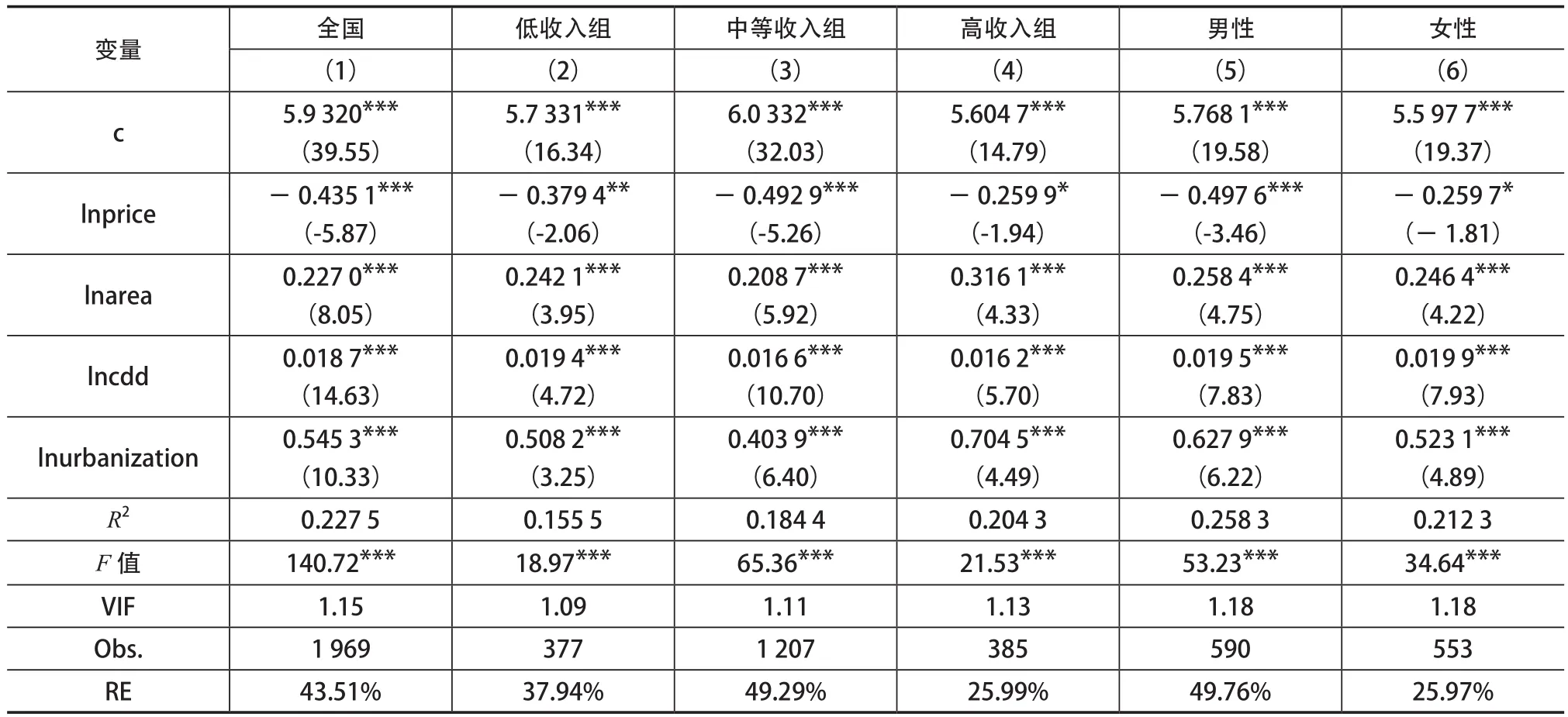

現有研究多以回彈效應的測算為主,研究回彈效應影響因素的文獻則相對缺乏。本文在模型(1)的基礎上,分析“人均收入”與“性別差異”對居民電力消費回彈效應的影響效果。考慮到“人均收入”與“性別差異”均為類別變量,自變量和因變量為連續變量,因此我們使用分組回歸的方法,探討“人均收入”與“性別差異”對居民住戶電力回彈效應的影響效果。“人均收入”與“性別差異”的分類標準見表1。

表1 “人均收入”與“性別差異”的分類

3 模型估計結果

3.1 我國居民能源消費回彈效應的測算

考慮到截面數據可能存在異方差,本文采用具有異方差穩健標準誤差的普通最小二乘(OLS)進行估計。首先采用該方法估算居民用電的回彈效應,詳細結果如表2第(1)列所示。

表2顯示,居民的用電消費存在部分回彈效應。電價彈性系數為-0.4351且在1%的顯著性水平上顯著,因此居民能源消費的回彈效應值為43.51%,表明當用電效率提高時,較低的用電成本刺激了居民新增用電需求的增長,導致預期節電量的43.51%被新增用電需求抵消,實際節電效果僅達56.49%。可見提高能源效率雖然有助于抑制能源消費的增長,但距預期的節能效果尚有一定距離,該現象需引起政策制定者的重視。

此外,控制變量中住房面積、制冷天數以及城市化均對居民電量消費有顯著的正向影響。其中,城市化對居民電量消費量的影響程度最大,住房面積的影響次之,制冷天數的影響最小。城市化對居民電量消費量的影響系數達到0.5453,在1%的顯著性水平上顯著,表明城市家庭電量消費高于農村家庭;住房面積對中國居民電量消費量的影響為0.2270,同樣在1%的顯著性水平上顯著,說明寬敞的住宅往往伴隨著較高程度的用電需求;制冷天數是控制變量中對居民電量消費量影響最小的變量,系數僅為0.0187,但在1%的顯著性水平上顯著,可見制冷時長對居民電量消費量有顯著的正向影響,但其程度遠不如城市化和住房面積。這可能是因為制冷時長影響家庭用電的途徑較少,調查數據中制冷時長僅通過空調一種家用電器影響居民用電量,而城市化和住房面積卻會影響家庭用電的方方面面(照明、各種家用電器等)。

3.2 人均收入對居民電力消費回彈效應的影響

不同收入群體對能源需求存在差異,導致不同收入群體可能會具有不同的能源回彈效應[24]。因此,本文將基于上文基礎模型檢驗 “人均收入”對居民用電回彈效應的影響作用。

表2第(2)至(4)列顯示,人均收入水平對居民能源消費回彈效應具有顯著的影響作用。具體表現為:①低收入組、中等收入組以及高收入組的家庭均存在顯著的部分回彈效應,家庭電價彈性系數分別為-0.3794、-0.4929以及-0.2599,在5%、1%和10%的顯著性水平上顯著。根據回彈效應定義與估算方法可知,低收入組、中等收入組、高收入組家庭用電回彈分別為37.94%、49.29%、25.99%。②人均收入對居民能源消費回彈效應的影響作用呈現出倒V型趨勢(圖3):隨著人均收入從低收入組向中等收入組遞增,回彈效應相應增加,當人均收入邁入高收入行列后,回彈效應又呈現出顯著的下降趨勢。

表2 模型回歸結果

圖3 人均收入對居民能源消費回彈效應的影響

雖然本文發現人均收入水平對回彈效應具有顯著影響,與Lin和Liu[12]的觀點較為一致,但收入對回彈效應的具體影響趨勢與上述學者的研究成果有所不同,上述學者認為回彈效應隨收入的增加而減少,而本文發現人均收入對居民用電消費回彈效應的調節作用呈現倒V型趨勢。回歸結果顯示,低收入家庭用電回彈效應較低,我們認為這主要是收入水平限制導致的。收入水平的提高是促進家電擁有量不斷增長的主要因素[25],受收入水平限制,低收入家庭的家電擁有量相對較少。CGSS調查數據顯示,低收入組家庭計算機、烘干機的擁有量均不到中等收入組的一半,洗衣機、電視機等日常家電擁有量也不及中等收入家庭,因此即使單位用電成本下降,較少的家電擁有量注定其能源消費量的增長空間有限,所以回彈效應較低。隨著經濟發展,居民人均收入持續增加,進入中等收入階段后居民逐漸擺脫收入限制,家電擁有量不斷增加,用電需求得到較大滿足,因此,在用電成本下降以及家庭內部耗電設備數量快速增長的雙重推動下,中等收入家庭的回彈效應快速攀升,達到49.29%。此外,回歸結果顯示,高收入家庭電量消費的回彈效應較小,一方面,高收入家庭家電數量趨于飽和且價格敏感度較低[26],日常電力消費趨于穩定;另一方面,因為高收入家庭有較高的時間機會成本,家庭照明、烹飪等方面的耗電量可能小于中、低收入組;還有一個原因便是高收入家庭受教育程度普遍較高[27],高水平的教育越高導致其環境認知水平越高、環境責任意識越強,從而實施更多低碳減排行為[28]。

3.3 性別差異對我國居民電力消費回彈效應的影響

計劃行為理論指出:性別是影響個人最終行為意向和行為的重要因素之一。在傳統性別差異社會化中,女性承擔著家庭照顧者的角色,具有更多的環境友好行為[29],如更加關注家庭用電情況等[30]。據此,本文進一步開展了性別差異對居民用電消費回彈效應的影響研究。

由表2第(5)、(6)列可知,性別差異對居民能源消費的回彈效應有顯著影響,男性能源消費回彈效應明顯高于女性。“男性較多家庭組”與“女性較多家庭組”的電價彈性系數分別為-0.4976和-0.2597,在1%和10%的顯著性水平上顯著,表明“男性較多家庭組”有49.76%的能源節約量被新增能源需求量所抵消,而“女性較多家庭組”的能源節約量僅25.97%被抵消,“女性較多家庭組”的能源節約效果較好。對此,本文認為主要存在以下兩方面原因:一是男性節能意識較為薄弱,在家庭能源消耗方面表現出較大的隨意性;二是女性愿意在家庭節能方面傾注更多的關注,她們不僅具有較高的節能意識,而且愿意在家庭能源管理方面花費更多的精力,這促使她們成為優秀的家庭能源管理者[31]。因此,在女性成員較多的家庭中,女性作為能源消費的主要決策者,其較高的節能意識使得整個家庭的能源消費控制在合理范圍內,用電成本下降并不會造成其家庭電力消耗的大幅增長。造成男性用電回彈效應高于女性的另一個原因是雙方在休閑活動方面的差異,男性休閑機會多于女性,且休閑活動類型容易增加家庭電力負擔。受家庭分工與角色的影響,女性在家務和照顧后代上花費的時間多于男性,導致其休閑機會和休閑時間較少;而對于休閑時間的支配,女性更樂于開展社交活動,男性則更傾向于進行體育鍛煉和上網活動[32]。CGSS調查數據顯示(表3),“男性較多家庭組”使用計算機、電視機以及洗衣機三種家用電器的時間均高于“女性較多家庭組”,尤其是使用計算機的時間(平均每天比“女性較多家庭組”多12.33分鐘),雖然作為新興的家用休閑電器,計算機的使用總時長不及電視機,但從性別差異來看可明顯發現男性對計算機使用的熱衷,這一行為增加了家庭電量消費。

表3 家用電器使用時間的男女性別差異 (單位:分鐘/天)

4 結論與建議

本文基于我國綜合社會調查數據,采用雙對數模型測算了居民用電的回彈效應,并通過分組回歸法分析了影響居民用電回彈效應的因素,得到以下結論:

第一,居民的用電消費存在部分回彈效應,用電效率提高時,預期節電量的43.51%被新增用電需求抵消,實際節電效果僅達56.49%。住房面積、制冷天數以及城市化均對居民電量消費有顯著的正向影響。其中,城市化對居民電量消費量的影響最大,住房面積的影響次之,制冷天數的影響最小。第二,收入水平對居民電力消費回彈效應具有顯著的影響作用。低收入組、中等收入組以及高收入組的家庭均存在回彈效應,人均收入對居民能源消費回彈效應的影響作用呈現倒V型趨勢。第三,性別差異對居民用電的回彈效應存在顯著影響。男性消費者的用電回彈效應明顯高于女性消費者。

根據上述研究結論,本文提出以下三點政策建議,以減少居民電力消費的回彈效應,強化節約能源的政策效果:

第一,重視回彈效應對能源效率政策效果的削弱作用。政府在制定能效政策時,不僅需要考慮提高能源效率對節約能源的積極作用,還要結合居民家庭特征的異質性,將回彈效應的削弱作用考慮在內,以免高估居民住戶的實際節能效果。

第二,在重視回彈效應的基礎上,充分考慮居民家庭收入水平的差異,減緩能源回彈對技術進步造成的節能效果的影響。中低收入家庭生活必需類電器使用頻率較高,故制定能源管理和經濟政策時,應考慮到社會福利最大化的因素。在保證中低收入家庭生活質量和日常電器消費的前提下,一方面應促進經濟持續增長、優化稅收結構、調整收入分配、完善社會保障機制,進一步提高居民可支配收入水平;另一方面應加強環境責任宣傳力度,提高環境認知水平,優化階梯電價體系,科學引導不同收入居民的環境意識。

第三,回彈效應存在男女性別差異,減少男性回彈效應可從家庭內部的影響及鼓勵戶外活動兩方面入手。我們發現由于家庭分工與角色的不同,女性對家庭能源消費的關注度更高,因此在開展節能減排教育時,可適當鼓勵女性主動影響并改善男性的家庭能源消費習慣。