資訊

珍妮·霍爾澤獲杰西·羅森伯格獎章

2019年5月21日,芝加哥大學宣布將杰西·羅森伯格獎章授予觀念藝術家珍妮·霍爾澤。霍爾澤,1950出生于美國俄亥俄州加利波利斯,現生活工作于紐約。1977年,霍爾澤帶著她的創作系列“常理”的“文本”和“字句”進入人們的視線。她的“文本”特殊之處在于:雖然作品以語言文字為表意內容,但其本質依然是視覺性的,文本載體不拘泥于紙張、書頁,而是創造性地運用任何媒介材料,并恰當地借用了流行文化的元素。她創造了一種極具張力的文本方式,字句短促,卻具有獨特的“穿透力”。

《致敬包豪斯女性藝術家》

為紀念包豪斯學院一百周年,德國科隆創辦的藝術書籍出版社TASCHEN近日出版了《致敬包豪斯女性藝術家》。《致敬包豪斯女性藝術家》將焦點放在八十七位未受到充分關注的“包豪斯女性藝術家”(Bauhausmadels)身上,首次公開她們創作的四百幅肖像與大量文獻資料,呈現出女性建筑師、平面設計師和藝術家的創作情況——包括織品布料試驗、攝影和金屬制造。“Bauhausmadels”一詞展現了人們對當時1919年年輕女性敢于突破傳統性別束縛,追求藝術與設計理想的敬佩之情。

貝聿銘去世

2019年5月16日,華裔建筑師貝聿銘于美國紐約曼哈頓去世,享年一百零二歲。在超過六十年的職業生涯中,貝聿銘設計了五十五座聞名遐邇的建筑,包括美國國家美術館東館、北京香山飯店、波士頓美術館、巴黎羅浮宮玻璃金字塔、香港中銀大廈、克利夫蘭搖滾音樂名人堂、蘇州博物館、伊斯蘭藝術博物館等。1983年,貝聿銘榮獲普利茲克建筑獎。評委會認為:“貝聿銘為這個世紀帶來了無與倫比的建筑外形和室內空間,他建筑的重要性還遠非如此,他尤其注重建筑與周圍環境的和諧共生。”

關根伸夫去世

2019年5月17日,日本觀念藝術家關根伸夫在美國洛杉磯去世,享年七十六歲。作為日本“物派”運動的代表人物,他以轉瞬即逝的場域特定裝置作品聞名于世。關根伸夫1942年出生于日本琦玉縣,他的作品《位相一大地》作為“物派”最著名的作品之一,最初在1968年神戶須磨離宮公園第一屆當代雕塑展上展出,直接促成了“物派”運動的形成,并對之后亞洲地區的大地、裝置、極簡藝術的發展有著深遠影響。1970年,他以作品《空相》代表日本參加了第三十五屆威尼斯雙年展。

呂克·圖伊曼斯:肌膚

呂克·圖伊曼斯的個展“肌膚”正在威尼斯格拉西宮舉行,展覽的標題“肌膚”取自意大利作家庫爾齊奧,馬拉帕爾特于1949年創作的小說。本次展覽包括了藝術家自1986年至今創作的逾八十件作品。圖伊曼斯標志性的人物肖像畫將來源于電影、電視、攝影題材轉化為對歷史和記憶的審視。同時,藝術家的繪畫作品取材,從日常物品到人物肖像、肢體,從室內環境到室外風景,從歷史題材到時事政治,其繪畫的獨特之處,在于它們直接觸及操縱等隱藏的問題。

特納獎入圍藝術家

英國泰特美術館宣布,勞倫斯·阿布·哈姆丹、海倫·卡莫克、奧斯卡·穆里略和泰·沙尼四位藝術家入圍2019年特納獎。除了哈姆丹現居黎巴嫩貝魯特外,其他位藝術家均長駐于倫敦。勞倫斯·阿布·哈姆丹的作品致力于重建進程、記憶和語言的復雜性。海倫·卡莫克的作品則通過電影、攝影、印刷、文本和表演來探索社會歷史。奧斯卡·穆里略的作品運用回收材料和碎片等信息,反映了全球資本主義體系下的人類勞動的命題。泰·沙尼的作品運用戲劇裝置、表演和電影創造了一個寓言城市。

瀨戶內國際藝術節

瀨戶內國際藝術節以“海洋復興”為主題,自2010年開始每隔三年舉行一屆。2019瀨戶內國際藝術節共有三個時間段:4月26日至5月26日(春之感觸)、7月19日至8月25日(夏之歡聚)、9月28日至11月4日(秋之拓展)。在全球化、高效化、統一化盛行的當下,瀨戶內海諸島人口減少、老齡化加劇、地區活力下降,島嶼的特性日漸流失。通過舉辦國際藝術節,使瀨戶內海諸島重現昔日美麗的自然與人類交相輝映的盛景,讓瀨戶內海成為全球的“希望之海”。

物之魅力:當代中國材質藝術

2019年6月2日,“物之魅力:當代中國材質藝術”在洛杉磯郡立藝術博物館開幕。展覽由巫鴻與歐莉安娜·卡基奧內策劃,集中呈現了過去四十年間的二十位中國當代藝術家的三十四件作品,從中可以看出藝術家們有意識地選擇創作材質已成為藝術表達創作理念的一部分。展覽的重點展品包括徐冰創作的“煙草計劃”:《清明上河圖》《煙葉書》、系列素描、一塊完全由香煙制作的令人震撼的虎皮地毯《FirstClass》;林天苗的《白日夢》;尹秀珍的作品《變化》;朱金石的《物的浪》等。

第六屆國際藝術評論獎征稿

2019年5月24日,第六屆國際藝術評論獎新聞發布會在上海民生現代美術館新館舉辦,面向全球發出邀請,征集中、英文藝術評論稿件。所投稿件須針對2018年9月15日至2019年9月15日期間在全世界任何地區舉辦的當代藝術展覽撰寫的評論,申請者年齡不限、身份和專業不限。其中,中文稿件字數為兩千五百字,英文字數一千五百字。征稿將于2019年9月15日截止。第六屆國際藝術評論獎的五位國際評審團包括阿米·巴拉克、朱麗安娜·恩伯格、巴特繆·馬力、邵亦楊和翁子健。

微軟小冰

2019年5月16日,微軟(亞洲)互聯網工程院于北京召開五月媒體溝通會。這次溝通會的特殊之處在于邀請了數十家藝術媒體參與,向外界介紹微軟人工智能——“微軟小冰”的最新進展,尤其是“微軟小冰”在繪畫方面的能力。歷時二十二個月,微軟小冰學習了四百年間的二百多位畫家的繪畫后,所生成的繪畫畫面呈現了較為細膩的技法,擁有一定的構圖與情感表現力。微軟小冰的繪畫已參加了中央美術學院2019屆研究生畢業展,畢業生“夏語冰”就是微軟小冰。

何鴻毅家族基金研究資助獎

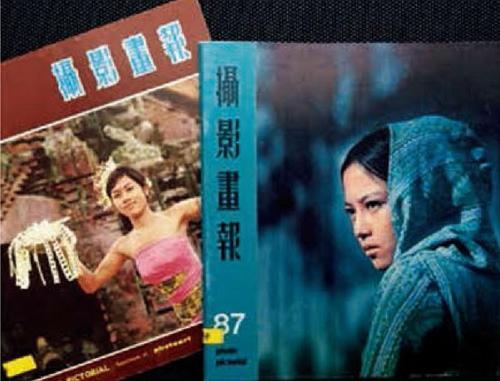

亞洲藝術文獻庫宣布,2018年度何鴻毅家族基金研究資助獎的三位獲獎者為曾群凱、莊吳斌、鄧麗雯。新加坡藝術家、策展人、作家莊吳斌獲得研究資助大獎一萬五千美元,他的研究關注1930年至1997年香港攝影與東南亞攝影的互動關系,探索攝影畫報中的“中國元素”。藝術家、批評家、策展人曾群凱和在讀博士鄧麗雯分獲二等獎,獎金五千美元。曾群凱關注1987年至2002年間的新疆藝術,研究該時期的藝術與當時主流文化之間的關系。鄧麗雯則考察以廣州為據點的南方藝術家沙龍。

保時捷“中國青年藝術家雙年評選”

2019年5月30日,2018年至2019年度保時捷“中國青年藝術家雙年評選”提名展亮相于第二屆JINGART藝覽北京。提名展以“是什么使今日生活如此不同?”為主題。二十位提名藝術家,作品創作形式從架上繪畫、雕塑、影像、裝置到人工智能、虛擬現實、現成品等多種媒介材質的廣泛使用,從不同視角反映當下廣泛關注的一系列議題:程式化的媒體機制質詢,全球化過程中的個體身份認知,人文思想在技術飛躍下的脆弱,智能化超大城市中的情感疏離。

“繪畫的邏輯線——當代繪畫的生成與意義”邀請展

2019年5月18日,“繪畫的邏輯線——當代繪畫的生成與意義”邀請展在蘇州金雞湖美術館開幕。二十四位參展藝術家展出了四十余幅作品,向觀眾呈現了何謂繪畫、繪畫的多種形態、繪畫的表意與語意功能、繪畫的個性與表達以及繪畫的語言發展。藝術家們汲取全球藝術的語言,融會貫通,生發出各自的語言系統,拓展了繪畫的領域和方式,繪畫不再是眼睛所見,而是藝術家的內心智慧的體現,更是藝術家所思所想的一種表達。繪畫的邏輯線由此展開,無遠弗界,一片隨心暢想的天地。

支架與表面藝術運動:一次解構繪畫的激越實驗

2019年5月21日,“支架與表面藝術運動:一次解構繪畫的激越實驗(1967—1974)”在清華大學藝術博物館舉行。本次展覽共展出“支架與表面”藝術運動十五位代表藝術家的七十六件作品。“支架與表面”是法國的藝術運動,它發端于20世紀60年代中后期。在那個藝術運動風起云涌的時代,“支架與表面”藝術運動的年輕藝術家們開始對藝術的未來,特別是繪畫和雕塑的未來提出疑問。他們抱著尋找藝術根基的愿望,試圖將繪畫和雕塑之所以能夠成立的實踐條件昭示于天下。

極限混合——2019廣州空港雙年展

“極限混合——2019廣州空港雙年展”于2019年6月1日在廣州市白云區人和鎮鳳和村廣州翼·空港文旅小鎮開幕。展覽由江寧和魯明軍共同擔任策展人,藝術家徐震、范勃擔任藝術顧問,共有八十一位(組)藝術家,展出逾一百件(組)作品,涵蓋了繪畫、裝置、雕塑、影像、表演等藝術形式,其中有超過四十件作品,是藝術家根據展覽所在地擁有的獨特人文風貌而創作完成。多件作品在展覽結束后會繼續保留在鳳和村中,助力當代藝術真正介入社區和村民的日常生活。

曹斐亮相蓬皮杜中心

2019年6月6日至8月26日,法國蓬皮杜中心推出中國青年藝術家曹斐的個展“HX”,展覽涵蓋藝術家最新創作的影像、攝影、裝置作品,呈現藝術家從工作室所在地——紅霞影院,探索其前世今生,并想象其未來,對酒仙橋地區,以至整個中國社會,甚至全球范圍的城市拆遷、城鎮化等問題提出反思,是她迄今最野心勃勃的創作計劃。此次中國藝術家個展也為將于今年11月啟動的上海蓬皮杜中心預熱。