道格·阿提肯的連接與割裂

嵇心

利奧塔在《邏格斯與技藝,或電傳遞》中寫道:“現在新科技侵入了公共的空間和共同的時間;在地球范圍內,被入侵、被煩擾的,無疑也被技術的現狀改變著的則是時一空這個最本原合題的最內在之處。”技術對人類主體的重塑,對人類生活的滲透已到了無以復加的地步。人們賴以感知世界的時空觀念在今天已被技術所刷新。正如丹尼爾·伯恩鮑姆所說:“時間和空間在這個世界中得到全新表達,概念都被飛快地重擬。”技術對時空的壓縮如神話般驚人,速度讓人們共享同一維度的平面。但是,技術不只帶來解放,同時也不可避免地會造成新的后果與創傷。今天觸目所及的技術,絕大多數是邏格斯中心主義的最高實現,是計算理性的集大成,通信工程是其中一個范例。

技術對人類的裹挾與卷入,對人類內在性的重寫,它造成的圖景,已成為人類行動的新背景。因此,對技術的審視與反思,亦時常成為這個技術過于強勢之時代的眾多藝術家關切的核心,美國藝術家道格·阿提肯(Doug?Aitken)是十分突出的一位,他擅長利用技術帶來審美景觀的新崇高,“以其人之道,還治其人之身”地去批判技術。

2019年3月22日,道格·阿提肯的中國首個個展于林冠藝術中心開幕。他為觀眾帶來三件新作,它們既相互獨立,又由一條反省人與技術的關系的邏輯貫穿,并在展覽空間中構成新連接,成為一個更大的藝術整體。

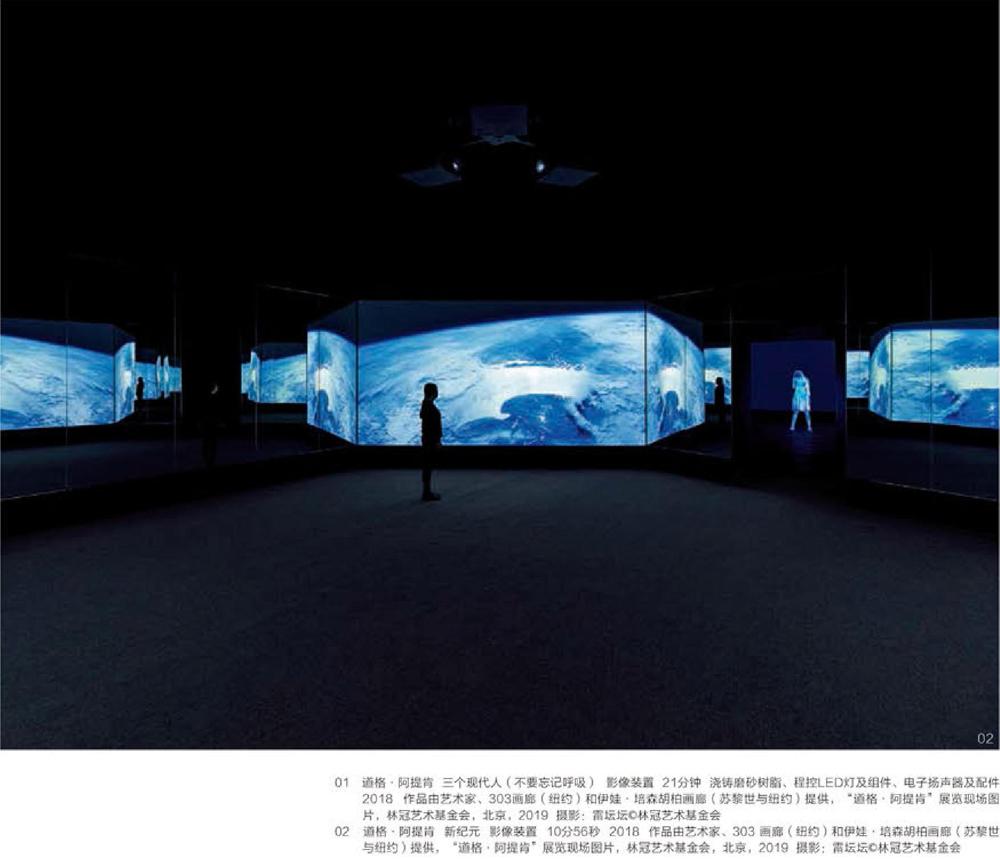

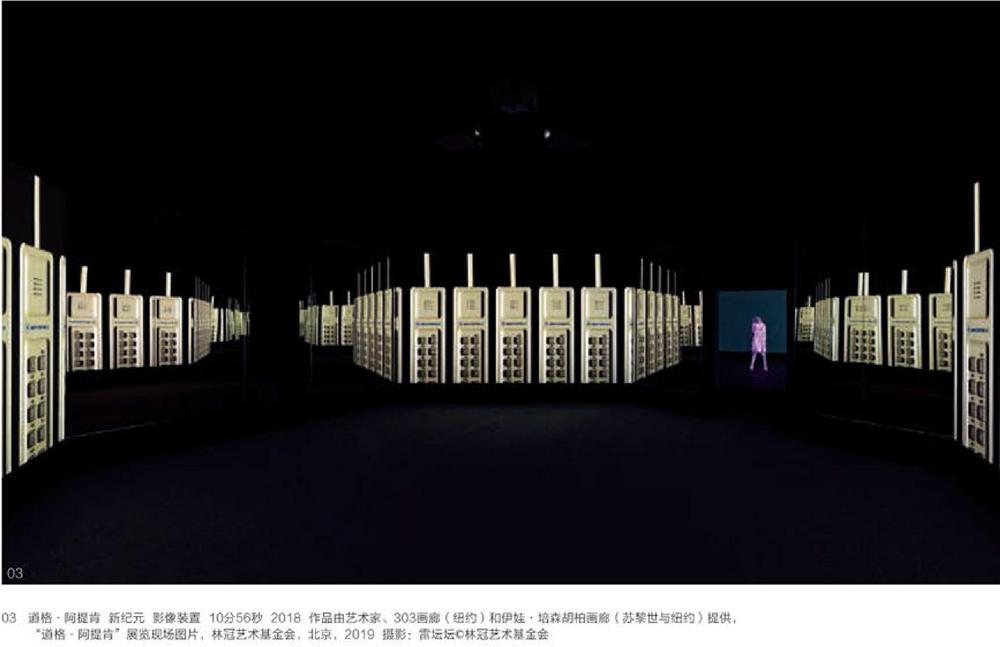

步入展廳,觀眾仿佛置身于黑暗的洞穴。第一件與觀眾迎面相遇的是影像裝置《新紀元》。《新紀元》由三個循環播放影像的顯示屏與三面鏡子組成,它們構成六邊形。在黑暗的空間中,人可以在不同角度觀看影像。鏡子映射出顯示屏里的影像,人被影像圍繞,伴隨著獨特的音響效果,有種難以言喻的感覺。阿提肯刻意抹去了影像的一切字幕,讓人不知何為開始、何為終結,它的循環播放頗有無始無終、永恒輪回的感覺。弗朗切斯科·博納米描述阿提肯的作品時曾說:“攝像機成了不動聲色地捕捉光和空間的默眼。這里聚焦于某種難以捉摸的令人驚詫的東西。裝置一旦投入運作,就會既無開端,亦無終結。”時長10分56秒的影像中唯一出現的人物是移動電話之父馬丁庫帕,他的話語在回憶與預言之間流動,他的聲音回蕩穿越了歷史與未來。在看似清晰的敘事里,又被各種切入的視角擾動,把人們帶向不可感知、不可縫合的圖像洪流里。

顯然,這一切是阿提肯有意為之,他不讓觀眾順遂直接地拈出線索解讀影像,而是讓影像自身敞開,向不同方位開放,任人剪輯解讀。“電影和錄像裝置構造我們的線性體驗,僅僅因為它們是感光帶和錄音帶上移動的影像。它們創造出故事,僅僅因為這個故事先天存在于觸媒以及蒙太奇結構之中。當然我們體驗時間的方式遠為復雜。對我來說,問題在于:如何沖破這種被反復灌輸的觀點?如何才能瓦解或者擴展時間,使之不再以單一的方式展現?”阿提肯曾如是說。由此可見,對線性敘事的搗亂與反叛,始終是他工作邏輯的重中之重。只有把影像從線性敘事中解放,引入更多的異質性時間,影像才能更具詩意。

白發蒼蒼的馬丁·庫帕從海崖中的洞穴緩步走出,逐漸走向光明之處,這是對柏拉圖洞穴隱喻的遙遠回應。但是觀眾稍后還會發現,藝術家對柏拉圖的間接回應,將貫穿著整個展覽的布置。人具有理性,就注定要從黑暗走向光明,柏拉圖的樂觀可見一斑。乍看之下,移動電話在某種意義上不就是理性的產物,它應該給,人們帶來更美好的前景?阿提肯的反思針對移動電話所象征的技術帶來人的連接與割裂。阿提肯的影像對此沒有直接的道德判斷與告誡,而是把一切想法埋藏在美麗的視覺奇觀中,讓觀眾被視覺奇觀震撼、驚愕、感動的同時深思自身的處境。

《新紀元》里延續了阿提肯以往突出技術與自然反差的創作思路。鏡頭時常在大海、沙漠、手機、太陽、燈光,巨大的信號接收器之間切換,近景與遠景也不時更換,尤其是那種從高空俯瞰大地的上帝視角,分外讓人震撼。升起的朝陽和落下的夕陽發出壯麗的光,瞬間信號塔上的燈光也開始閃爍,似乎是對太陽的呼應。觀眾看到廣袤沙漠中孤獨的金屬信號塔,接著又看到沙漠的特寫,那些沙粒涌動起來。最令人稱奇的畫面是第一代手機組合而成的圖像,無數手機及電路板互相連接成幾何形狀的圖形,逐漸疊加,最后混融成高度抽象又極其美麗的畫面。它們不斷運動著,也愈發抽象,最后變成無數亮點組成的星空。很快鏡頭又切換到美國夜晚的高速公路網,車流奔馳,一片燈光,立交橋與公路嵌合成奇特的景象。無論是無數手機的連接,還是高速公路網的連接,以及沙漠、太陽、信號塔等各種景觀的連接,都無法掩飾一種悲涼孤獨的感覺,在光怪陸離的景觀之下,是溫情脈脈的缺失,是主體被抹去的疏離。各種視角的游弋,迅速地轉換,造成景觀的巨大落差。圖像變成多維,而不是囚禁于人類主體視角的單線敘事中。《新紀元》的畫面時而美麗得無法抗拒,時而又顯示一種荒涼的末世感,觀眾面對這樣震撼的畫面目瞪口呆,“某種難以捉摸的令人驚詫的東西”持續地振蕩于視聽感官之中。人們會被《新紀元》透露出的詩意與殘酷折服,它帶來利奧塔所說的新崇高,它的視角時常超越人類的尺度,也正是這一點讓人驚愕、捉摸不透。

走出《新紀元》所在的展廳,觀眾又來到另一個黑暗的場所。《新紀元》與手機的發明有關,三個現代人(不要忘記呼吸)》則關注手機的使用。在一個開闊的空間里,三個樹脂人像雕塑分別站立、坐下、躺臥。它們的身體內部被不同的光貫穿,不時地發生變化。三人盡管姿勢不同,但都手持手機打著電話的樣子,臉上都呈現出空洞的失神表情。阿提肯的這件作品警示人們被手機奪走注意力的現實。技術時常帶來悖論,因為發明了手機,哪怕相隔萬里,人們也能瞬間聽到彼此的聲音,看到對方的面容;但也正因為有了手機,人們不再面對面,反而滿足于隔著屏幕的交流。阿提肯在提示觀眾,盡管有了先進的技術,人類卻仍然處在黑暗的洞穴中自我封閉,仿佛現代的琥珀一樣,自我囚禁在看似光明的技術監獄中。呼吸是最重要的,也最容易讓人忽略的事。“不要忘記呼吸”是阿提肯最簡單的提醒,他讓人們關切當下與身邊的狀態,而不是被技術裹挾,陷入假象的圍剿中。

最后的一件作品《越界》,位于相對光明的空間里,或許阿提肯對柏拉圖的回應也在此最終完成。人們穿越各種幻象叢生的洞穴,終于抵達了光明。這樣的觀展與布展思路不僅是隱喻層面的,也是物理意義上的。但是,觀眾會滿意阿提肯的解答,會信服他最終給出的光明出路嗎?

《越界》中的塑像是圣雄甘地的高大剪影。甘地接受過優質的西方教育,為了民族出路,他徹底放棄了西式現代文明生活,而始終過著近乎苦行僧的簡樸生活。他用艱苦的生活,來遠離權力對精神的戕害,他以不合作的方式拒絕了暴政。甘地這樣的人物在此處有多維度的象征意義。《越界》的人像下面是清澈的水流,水流聲音也在不斷地變化,愈來愈響,隨著水聲起伏,甘地手持的拐杖也會閃爍起來。水本是智慧的象征,水聲也會給嘈雜的心靈帶來寧靜。甘地對現代生活的拒絕,走向一種樸素的苦行,他通過苦行,直接與大地、人民相連,為內心注入不竭的力量。在今天看來,他愈發成為遙不可及的人物,他至多只是一種象征,一種遙遠的榜樣。阿提肯選擇甘地,自有其深意,但對技術的拒絕卻遠不是走出今日困境的一條出路。

技術是人的內在本質,是人的器官的延伸與體外化,人與技術一同進化,這絕非簡單的拒絕就可以實現自我解放。也正是在這一點上,阿提肯露出了他幼稚的一面。如此一來,連綴成整體的三件作品,事實上提供了阿提肯對技術困境的批判及解答。但也因為《三個現代人(不要忘記呼吸)》和《越界》相對柔和的力量,以至于無法匹配《新紀元》宏大富麗的開場。走向了某種寧靜的內省,是阿提肯給觀眾的答案。這種答案看似天經地義,卻力量微弱,它的拒絕也是一種逃避,也可以說是一種回撤。

道格·阿提肯無疑是位雄心勃勃與富有原創性的藝術家,他能在更宏闊的視野里思考技術問題,同時為觀眾制造炫目而深刻的審美景觀。但是所有對技術批判的藝術家,或許哲學家西蒙棟的話可以給予他們啟示:“技術和文化,人和機器之間的對立是不存在的,是無知與仇視的結果。”與技術的和解,多角度地審視技術,可以成為藝術家創作的新起點。今天的技術裝置,并非拒絕就能簡單地解決問題,倘若僅停留在拒斥的基礎上,這樣的觀念是僵化而陳舊的。