國家社科基金項目視角下的口述史研究*

鄧 備

(西南民族大學文學與新聞傳播學院,四川成都 610041)

2018年1月31日上午,當國家社科基金重大項目“抗日老戰士口述史資料搶救整理”課題組前來采訪的時候,95歲的老兵史澤華已經無法與課題組正常交流。[1]同樣的故事,也曾經發生在中國傳媒大學崔永元口述歷史研究中心。崔永元由此感慨,“做口述史就是在與時間賽跑。”

口述歷史(Oral history)是以錄音訪談的方式搜集口傳記憶以及具有歷史意義的個人觀點。[2]口述歷史可以改變歷史本身的焦點,開辟新的研究領域。在書寫歷史的過程中,它通過創造和親歷歷史的人們自己的語言,讓他們重歸中心地帶。[3]口述史能夠更加公平地重構過去,突破了傳統史學的局限,很快被廣泛地應用到了社會學、民族學、新聞學、文學、藝術等多學科領域。[4]在我國,口述史研究方興未艾。

現代意義上的口述史,誕生的標志是1948年內文斯創建哥倫比亞大學口述歷史研究室,距今已經有60年。如果以1978年《過去的聲音——口述歷史》的出版為現代口述史成熟的一個標志的話,時間剛好40年。此時對口述史的研究現狀進行回顧,具有特殊意義。始于1991年的國家社科基金項目是我國哲學社會科學與人文學科領域資助力度最大、級別最高的項目,代表了我國人文社科研究的水平,是衡量個人、機構、區域科研實力的一項重要指標。[5]此外,國家社科基金項目能夠在一定程度上反映出某一領域研究的現狀、特征及趨勢。[6]因此,本文以歷年國家社科基金立項的口述史項目為研究對象,以此角度管窺我國口述史研究的現狀,反思其成敗得失,并提出建議。

一、數據獲取與研究方法

口述史是一門學科,還是一種研究方法,抑或指的是史料?目前可謂眾說紛紜。[7]本文不對此進行專門探討,而是將標題中含有“口述”的國家社科基金項目,列入考察范圍。

本文的數據,來源于全國哲學社會科學規劃辦公室項目數據庫、全國教育科學規劃領導小組辦公室網站和全國藝術科學規劃領導小組辦公室網站。

在全國哲學社會科學規劃辦公室項目數據庫里,在項目名稱中輸入“口述”,不限制項目類別、學科分類和立項時間等附加條件進行檢索。全國藝術科學規劃領導小組辦公室的網站上,列出了從1983年到2017年的課題目錄。目錄中,包含國家社會科學基金藝術學重點項目、一般項目、青年項目、西部項目以及文化部文化藝術研究項目。本項研究排除了文化部文化藝術研究項目。全國教育科學規劃課題目錄中包括了從2001年度到2017年度的國家課題與教育部課題。本文排除了教育部課題。經過去重,共有97條記錄。數據獲取時間截至2018年9月22日。

將記錄導入Excel,從立項年度與數量、立項地區、立項學科以及研究內容等方面展開分析和研究。

二、國家社科基金口述史項目基本情況分析

(一)社科基金支持力度不斷加大,口述史立項數量逐漸增多

20世紀80年代中期開始,口述史在我國蓬勃發展,逐漸成為顯學。[8]國家社科基金在其前幾年里,并沒有出現口述史項目。首項口述史課題,是1996年的“二十世紀下半期中國農民的社會生活(口述)”。此后長達十年,口述史立項數量屈指可數。這一狀況,在近幾年有所改變。2011年,“中國木版年畫數據庫建設及口述史方法論再研究”獲批國家社科重大項目,實現了口述史項目在國家社科基金重大項目上零的突破。2012年,口述史在國家社科基金中的立項數量首次超過10項。2013年,立項數量為15項,達到歷史最高值。

從表1可見,國家社科基金支持力度不斷增大,口述史立項數量逐漸增多。不難想象,這對于我國口述史研究的發展會有極為重要的推動作用。

表1 國家社科基金歷年口述史研究課題

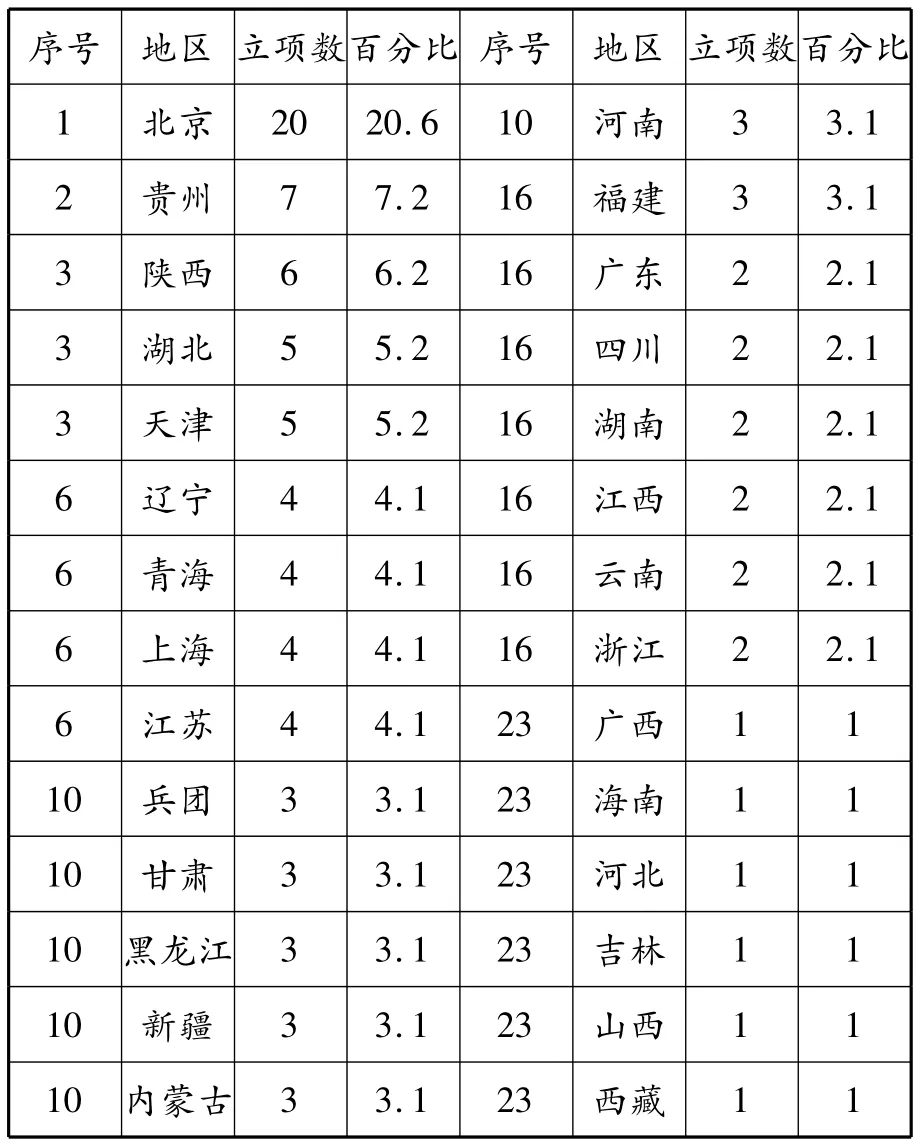

(二)地域覆蓋廣泛,分布差異較大

從地區分布上看,歷年來口述史研究獲得國家社科基金立項的省(自治區、直轄市)有27個,僅重慶、山東、安徽和寧夏(不含中國香港、中國澳門和中國臺灣)不在名單之列。

在覆蓋范圍廣泛的同時,口述史項目的立項也呈現出地域分布差異較大的特點。立項數量第一位的是北京市,立項比例占了總數的五分之一,遠遠超過其他省(自治區、直轄市),反映出在口述史研究方面,北京市的實力強勁。此前有學者提出,北京是我國大陸口述史研究實力最強、優勢最明顯的區域。[9]立項數量從一個側面對此予以了印證。緊隨其后的幾個省(自治區、直轄市),比如貴州、湖北、陜西、天津,也有多項口述史項目立項,表明這些區域的口述史研究也實力不俗。通常來看,經濟較為發達的地區,科研實力也較強。不過,從口述史研究的立項方面來看,似乎二者之間沒有直接的聯系。重慶、山東、安徽三地,沒有口述史項目就是例子。

表2 口述史立項項目地區分布

根據“四大板塊”,即東部(10省市)、西部(12省區市)、中部(6省)和東北(3省)的劃分,東部和西部獲得的立項數量占到了主導地位,兩地所獲項目占總量近80%。東部地區,科技教育實力強勁,立項數量第一,并不出人意料。而西部地區有眾多項目立項,顯然與國家社科基金專門設立了西部項目密切相關。在其35個項目當中,西部項目有16項,幾乎占到了一半。

表3 口述史立項項目地區分布

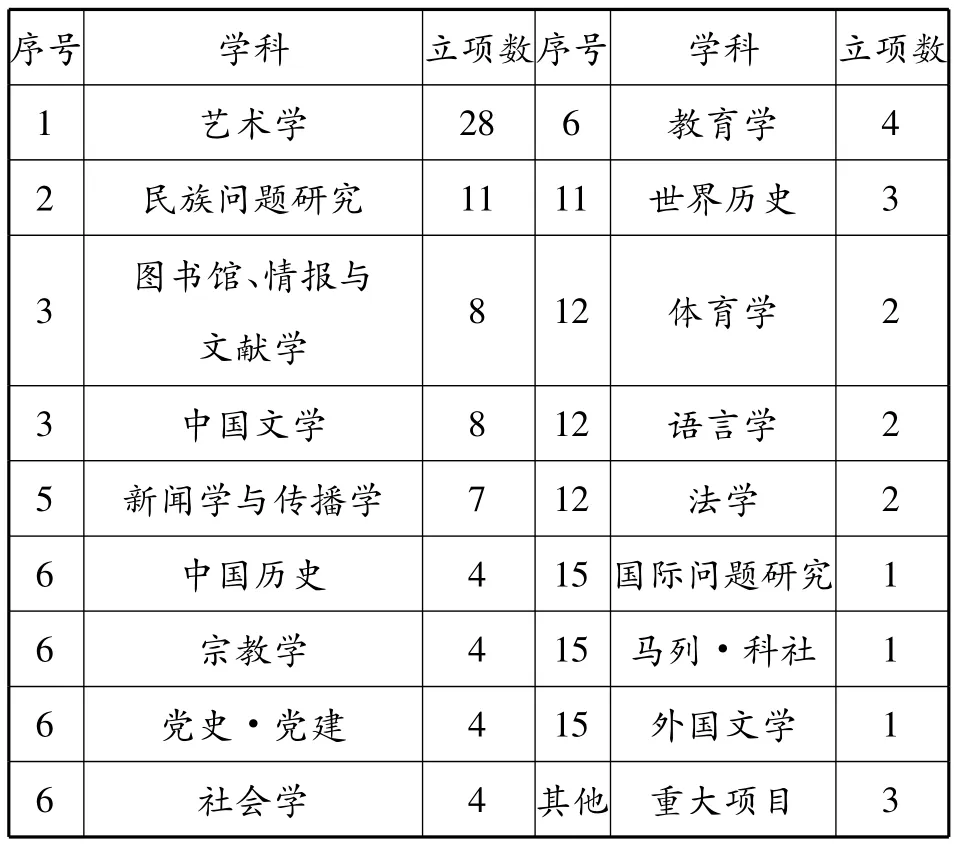

(三)學科覆蓋范圍較廣,學科之間分布不均

包括藝術學、教育學和軍事學在內,國家社科基金目前設置了26個學科類別。不算軍事學(數據無法獲得)在內,截至目前,已經有17個學科類別的口述史項目獲得立項,學科覆蓋范圍較廣,但還有30%的學科沒有口述史項目。

表4 口述史立項項目學科分布

學科之間項目分布嚴重失衡。藝術學立項數量28項,占了總量的29.8%,遙遙領先于其他學科。民族問題研究、圖書館、情報與文獻學、中國文學、新聞學與傳播學立項數量處于第二梯隊。教育學、中國歷史、宗教學、黨史·黨建和社會學也有一些項目立項。法學、國際問題研究等學科類別立項數量較少。此外,不包括軍事學在內,尚有8個學科沒有口述史項目立項。

統計顯示,口述史早已突破史學的范疇,成為眾多學科類別的研究領域或者采用的研究方法。

三、研究內容分析

這些項目,根據其研究重點的不同,可以分為專題(現象)型、人物型和事件型三種類別。專題(現象)型是指以某一類社會、經濟、文化等現象為主的口述史項目,比如“高能源社會背景下國家能源基地的煤炭采掘與環境災難的口述史研究”“陜西當代道教口述史料整理與研究”。有明確訪談對象的項目為人物型項目,比如“中國當代新聞界人物的口述史研究”“新中國民辦教師口述史研究”,等等。有明確事件的項目為事件型項目,比如“新疆兵團軍墾口述史搶救性發掘與整理”,等等。統計顯示,專題型項目55項,占據主導地位;人物型項目和事件型項目分別為36項和6項。

(一)文化教育、民族問題研究、藝術是專題(現象)型項目的重中之重

在專題型項目中,文化教育類16項,民族問題研究、藝術各有15項,三者幾乎并駕齊驅,是專題型項目的重中之重;口述史理論(3項)、馬列·科社與黨史·黨建(3項)和其他(3項)相對較少。需要說明的是,由于分類的排他性原則,每個項目只能列入一個類目,因此這里的分類,存在一定的主觀性。比如,“口述史視野下的裕固族文化變遷研究”既可以屬于民族問題研究,也可以歸為文化教育類,筆者在此將其歸為后者。

在文化教育類口述史項目中,屬于文化類的項目有13項,諸如“民族文化變遷研究”“少數民族體育非物質文化遺產研究”“道教口述史料整理與研究”“語言學口述歷史研究”,等等,占據主導地位;教育類項目3項,分別是“制度變遷與知識生產:以北京為中心的當代中國教育學口述史研究”“中國現代化進程中鄉村教育變遷的口述史(1976-2017)”“新中國西部高等教育口述史研究”。

在15項民族問題研究項目中,3項不涉及具體的少數民族,另外12個項目,涉及11個少數民族,其中土家族有2項,即“土家族口述史研究”“土家族瀕危口述史料的征編與研究”;此外,赫哲族、苗族、黎族、藏族、柯爾克孜族、彝族、京族、蒙古族、滿族、鄂倫春族、鄂溫克族各1項。

此前研究發現,國家社科基金項目中,主要關注幾大少數民族,對于人口較少民族鮮有涉及。[10]本研究表明,這些口述史項目的關注點與各民族的人口多少,并無直接聯系。同時,有40多個少數民族尚無相關口述史項目,值得重視。

藝術學門類下設一級學科5個,分別為:藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學和設計學。[11]本項研究發現,在藝術學基金立項的口述史項目中,同樣存在冷熱不均的現象:戲劇與影視學(6項)高居榜首,音樂與舞蹈學(5項)緊隨其后,美術(3項)位居第3,藝術學理論(1項)位居最末,設計學則沒有口述史項目。顯然,藝術學門類下各個學科之間,炎涼大不一樣。

3項口述史理論項目中,有兩項是對西方口述史學的研究介紹,分別為:“美國現代口述史學研究”、“‘希羅多德’與‘口述歷史研究’”。有學者認為,我國口述史理論薄弱,仍然處于引介西方口述史理論的階段。[12]從國家社科基金中的口述史項目來看,這個觀點在一定程度上得到了印證。

(二)訪談對象以文化精英為主,同時,也將視線轉向到普通大眾

內文斯及其同事一開始從事口述史活動時,把名人、要人作為其重點訪談對象。國家社科項目中的口述史課題,也呈現出這個特點。訪談對象以人物為主的這些口述史項目中,有14項是關于傳承人的研究,12項關于文化行業精英的研究,廣義上看,這26項研究都是針對文化精英的研究,占總量的72.2%。

14項傳承人的研究,其訪談對象為:貴州國家級非物質文化遺產傳承人、西藏傳統戲劇阿吉拉姆藝人、苗族史詩《亞魯王》傳承人東郎、中國海峽兩岸民間纏花藝術傳承人群、內蒙古民間剪紙高齡傳承人、青海民間傳統手工技藝傳承人、口述史詩《瑪納斯》傳承人、赫哲族伊瑪堪傳承人、中國民間工藝美術傳承人、武陵山土家族民間美術傳承人、西北地區傳統女紅類非物質文化遺產傳承人、贛閩粵邊區客家民間美術傳承人、浙江省戲曲傳承人、東北世居民族薩滿文化傳承人。

訪談對象為文化精英人物的項目有12項,分別是:武術家、當代杰出新聞學者、中國當代新聞界人物、中國出版人、百位文藝家、中國電影編劇、經典電視劇主創者、中國電影人、遼寧藝術名家、中國動畫電影人、新中國連環畫創作人和天津曲藝老藝人。

此外,關注普通人的口述史項目有10項,其訪談對象具體為:新中國民辦教師、援藏者、新中國新疆族際通婚家庭、20世紀下半期中國農民、新疆“9·25”起義現存留疆官兵及其親屬、中國抗日老戰士、抗戰14年日本老兵、遠征軍幸存老兵、流動族群中的婦女、“井岡兒女”。

顯然,已經立項的口述史項目,雖然也將視線轉向到普通大眾,但是總體上,在聽取底層的聲音方面還存在很大的提升空間。

(三)歷史事件口述史項目數量不多

歷史事件口述史項目,數量不多,涉及的事件有中國農業合作化運動、新疆兵團軍墾、唐山大地震、中國農民對逃亡途中日本“滿洲移民”的救濟和云貴高原農田水利建設。

四、結論與建議

總體上看,國家社科基金支持力度不斷加大,口述史立項數量逐漸增多,對于推動我國口述史研究的發展起到了極為重要的推動作用。在研究內容方面,文化教育、民族問題研究和藝術是專題型項目中的重中之重;訪談對象以文化精英為主,同時視線開始轉向到普通大眾。與此同時,還存在一些問題:支持力度有待加強,口述史項目在地域、學科和民族的分布上并不平衡,對普通人和重大歷史事件的關注不足以及口述史理論研究還很薄弱等。

建議一:國家社科基金繼續加強支持力度

口述歷史向民眾敞開了大門,并且在復原歷史方面有獨特價值。即便如此,2000年之前,在重點課題規劃與科研經費劃撥等方面,口述史沒有得到應有的重視。[13]資金對于任何研究領域來說都至關重要。對口述史項目來講,尤其如此。原因在于,口述史項目需要對訪談對象的口述進行影音記錄,高質量的攝錄和編輯設備必不可少。同時,訪談對象往往身處遙遠的城市、鄉村,前往訪談的差旅費用不菲。此外,將訪談對象的口述轉錄為文字,也是一項頗為耗費人力、財力的工作。因此,有口述史工作者感嘆,開展口述歷史項目,最大的問題是資金。中華口述史研究會常務副會長周新國為此呼吁,在國家和省、市社科基金項目中給予口述史研究項目更多立項。[14]

這些觀點,筆者深以為然。雖然近些年來,口述史項目得到國家社科基金立項的逐漸增多,但是考慮到一些關鍵性人物年事已高,如果再不抓緊時間記錄,就會面臨“人走憶失”的局面。筆者建議國家社科基金繼續加強對口述史項目的支持力度。

建議二:立項時注意地域、學科的平衡

上文所述,東部地區在立項數量上一枝獨秀,中部地區立項數量偏少,個別省市區至今尚無國家社科基金口述史項目,40%的學科也沒有口述史項目立項。

應該說,國家社科基金管理部門通過設置西部項目,有意識地對西部地區進行扶持,取得了明顯效果。建議在口述史項目的立項上,國家社科基金管理部門今后更加注意地域、學科的平衡。同時,各地尤其是立項數量偏少地區的社科基金管理部門、研究機構及研究人員,需要積極發掘自身優勢,跨區域、跨學科整合資源,盡量多申報口述史項目,并且不斷提高項目申報質量。

建議三:口述史項目立項時尤其要考慮那些沒有文字的少數民族

目前還有40多個少數民族沒有國家社科基金層面的口述史項目。我國很多少數民族沒有自己的文字,他們的文化精髓保留在人們的記憶與口口相傳之中。口述史學將是“還原”以及保護、傳承其文化精髓最好的方法。[15]筆者建議,今后口述史項目立項時尤其要考慮那些沒有文字的少數民族。

建議四:重點關注普通人

有學者認為,精英的回憶更有價值,[16]這或許是目前口述史項目以精英為重點關注對象的首要因素。此外,從事口述史項目研究的人員(訪談者)自身也是文化精英,訪談者與文化精英(訪談對象)更容易產生共鳴,這也是此前項目的訪談對象以文化精英為主的重要因素。

毋庸諱言,目前的項目在訪談對象的選擇面上過于狹窄。建議今后的項目,重點關注普通人。因為口述歷史與傳統史學一個重要的區別就在于其將關注焦點轉向了普通人,讓無聲者有聲,從而更加接近歷史真相,正如郭于華所說的:“口述歷史的任務在于以不同的立場,傾聽無聲的底層發出的聲音,記錄普通生命的苦難歷程,書寫從未被書寫過的生存與反抗的歷史。”[17]

建議五:關注重大歷史事件

我國發生的一次次政治運動、經濟改革,影響范圍之廣、程度之深,可謂世界獨有。[18]這些事件,諸如“土地改革”“抗美援朝”“三線建設”“恢復高考”“十一屆三中全會”,等等,目前的口述史項目還無一涉及。顯而易見,已經立項的口述史項目,對于我國眾多重大歷史事件的關注十分有限。口述史學者們對于我國眾多重大的歷史事件關注程度不足。

忘記歷史,對于一個民族、一種文化,都是巨大的災難。[19]口述史研究者應該承擔起代際文化傳承的重擔,抓緊時間,對這些事件的決策者、親歷者的口述記憶進行記錄,在重大歷史事件上,為我們的民族留下全面、豐富和生動的歷史記憶。

建議六:加強口述史的基礎理論研究

對于口述史的基礎概念、研究對象、研究方法等,學界莫衷一是。沒有扎實的理論為依托,導致口述史研究實踐中出現的各種問題層出不窮。國家社科基金管理部門可以考慮將此類選題直接列入選題指南,鼓勵研究者踴躍申報,從而推動我國口述史理論研究的創新與突破。