未成年人藥物濫用狀況及風險因素研究

——以Z省強制戒毒所為樣本

黃澤政,陳曉云

(福建警察學院,福建福州350007)

近年來,我國青少年人群中藥物濫用態勢不容樂觀,吸毒人員低齡化特征較為突出。《中國毒品形勢報告》表明,全國累計登記在冊的18歲以下吸毒人員中,2014年為2.9萬名,2015年為4.3萬名,2016年為2.2萬名,2017年為1.5萬名。[1-4]研究表明,我國隱性吸毒人員與登記在冊吸毒人員規模比大約是1∶3至1∶4之間。[5]未成年人藥物濫用問題值得高度重視。在這一背景下,針對未成年人藥物濫用的研究卻很有限,現有研究主要集中于青少年藥物濫用現狀及成因、[6-9]毒品預防教育效果及評價[10-11]等方面,而關于未成年人藥物濫用的現狀、原因、預防及干預的研究甚少,僅見高飛《淺談參與式中小學毒品預防教育模式》[12]、楊孟穎《個案工作介入脫毒未成年人社會功能恢復研究》[13]、馬就武《未成年人涉毒狀況及其治理》[14]的質性研究。相關文獻顯示,現有研究對象以12-35歲的青少年為主,但青年的身心發展、生活環境與未成年人有較大區別,[15]其研究結果難以推及到未成年人;多數干預成功的對象是吸毒小學生和初中生,而對年齡較大的吸毒高中生進行干預則鮮有效果,[16]這凸顯了對未成年人藥物濫用狀況和風險因素研究的意義。因此,本研究將對象聚焦在未成年人群體,為構建未成年人毒品預防教育方案提供切實的參考依據。

一、研究的基本情況

(一)研究對象

本研究選取的調查樣本為Z省強制戒毒所(以下簡稱“強戒所”)收治的未成年人(按其入所年齡未超過18歲納入樣本)。這些未成年人由Z省各地級市強戒所選送。

(二)研究工具

本研究采用自編問卷《未成年人藥物濫用調查問卷》。該問卷內容包括性別、學歷、家庭結構等人口學基本信息;吸煙、飲酒、性行為、吸毒等越軌行為;有關毒品危害、吸毒后果等毒品認知①狀況;同伴交往情況。自編問卷共約45道題,具體的題目及選項將在研究結果中呈現。

(三)調查程序

本研究由禁毒學專業教師擔任主試,對Z省強戒所收治的未成年人集體施測,統一指導語,并當場收回;對其說明本次調查目的是了解其生活狀況;調查過程不記名;調查結果不作為出所依據。本研究共發放110份問卷,回收110份。剔除無效問卷,②有效問卷96份,有效率為87.3%。

(四)統計方法

本研究采用SPSS21.0對數據進行錄入和分析。采用描述分析、交叉表分析、相關分析、獨立樣本t檢驗、配對樣本t檢驗等方法對數據進行處理,檢驗水準為雙側α=0.05。

二、研究結果

(一)人口學信息

1.性別與受照顧情況。受調查的96名未成年人中,男生(89.6%)、小初文化程度(88.6%)、與照顧者同住(72.9%)的居多。但是,這些被收治的未成年人與照顧者同住且照顧者是父母的僅占41.7%(見表1)。結果表明,未成年人藥物濫用者多為男生、小初文化程度,且約有一半不與父母同住。

表1Z省強戒所未成年人人口學特征(N=96)

2.父母情況。被收治的未成年人父母在婚狀態的占66.7%,非婚狀態的占33.3%。非婚狀態包含離婚、父母一方離世和其他共三種情況。父母親職業主要是個體經商、農民、其他和無業。結果表明,收治的未成年人父母職業層次較低,職業發展不穩定。

3.入所前每月可支配金額。被收治的未成年人每月可支配金額1000元以下的僅占14.7%,1000至2000元的占22.9%,2000至3000元的占29.2%,3000元以上的占32.3%。結果表明,這些未成年人每月可支配金額較為充裕。

(二)未成年人的越軌行為

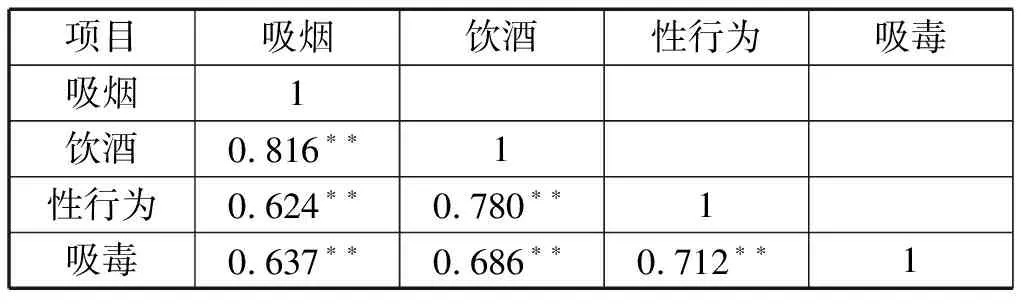

1.初次吸煙、飲酒、性行為、藥物濫用年齡。被收治的未成年人初次吸煙、飲酒、性行為、藥物濫用的平均年齡依次為13.6、14.7、15.1、15.5歲。該群體初次藥物濫用年齡集中在13-16歲之間,占到63.1%。相關分析表明,未成年人四種初次越軌行為與平均年齡之間均存在顯著正相關(p<0.01)(見表2)。結果表明,未成年人越軌行為存在風險偏好依次提升的特征。

表2Z省強戒所未成年人初次藥物濫用與年齡的相關分析(N=96)

注:**p<0.01

2.吸煙頻率。被收治的未成年人會吸煙的有90人,占93.7%。每天吸煙的占65.6%,常常吸煙占17.7%。兩者合并顯示,這些未成年人常吸煙的比例為83.3%。結果表明,未成年人藥物濫用群體吸煙的比例和頻率較高。

3.飲酒頻率。被收治的未成年人每天飲酒的占4.2%,常飲酒的占24.0%。兩者合并顯示,這些未成年人常飲酒的比例為28.2%,偶爾和基本不飲酒的占71.9%。結果表明,未成年人藥物濫用群體飲酒的比例和頻率較低。

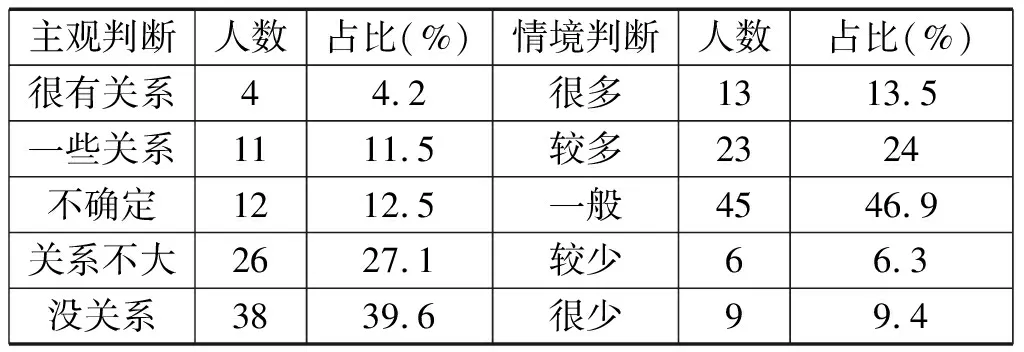

4.對吸煙與藥物濫用關系的認知。該項問卷題設計為:“你認為吸煙的行為與你接觸毒品、濫用毒品有沒有關系?”該題用以考察未成年人在缺失情境下的“主觀判斷”情況。調查顯示,認為兩者有中等程度以上關系的僅占15.7%,認為兩者關系不大或毫無關系的占66.7%(此項有5個缺失值)。

另一題目設計為:“你周圍吸煙的朋友中吸毒的人多嗎?”該題用以考察未成年人在生活中對兩者關系的“情境判斷”。調查顯示,被收治的未成年人報告為很多的占13.5%,報告為較多的占24.0%,報告為一般的占46.9%,即吸煙同伴有中等程度以上存在藥物濫用行為的占84.4%(見表3)。結果表明,未成年人對于吸煙與藥物濫用的關系存在認知判斷的偏差。

表3Z省強戒所未成年人對吸煙與藥物濫用關系的認識(N=96)

5.性行為。被收治的未成年人有過性行為的有92人,占95.8%。其中,初次性行為最小年齡為12歲,最大年齡為19歲;初次性行為年齡主要集中在14-15歲,均值為15.1歲。未成年性伴侶固定一人的占45.8%,固定多人的占11.5%,不固定對象的占28.1%,沒有和未作答的為14人。結果表明,未成年人初次性行為年齡較早,對待性行為的態度較為開放,安全意識不足。

被收治的未成年人性伴侶數量存在性別差異,女生性伴侶為固定一人的占80%,而男生性伴侶為固定一人的占43.9%。這些未成年人危險性行為(定義為未戴避孕套或同時與多人發生性行為)也表現出性別差異,男生約有50%報告曾有過危險性行為,女生僅有20%(見表4)。結果表明,從性伴侶數量和危險性行為來看,男生有更高的風險偏好。

表4Z省強戒所未成年人性行為及性伴侶分析(N=96)

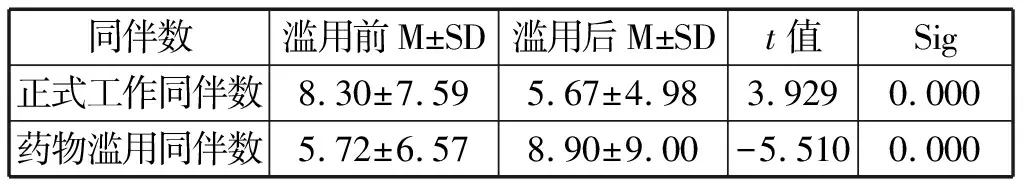

6.藥物濫用前后同伴的變化。被收治的未成年人藥物濫用前同伴(描述為常聯系)的均數為14.1人。藥物濫用前同伴中有正式工作(描述為合法且穩定)的均數為8.3人,濫用后均數降為5.6人。藥物濫用前有濫用史的同伴均數為5.7人,濫用后均數升為8.9人。通過配對樣本t檢驗表明,這些未成年人藥物濫用前后有正式工作同伴數、有濫用史同伴數存在顯著性差異(p<0.01)(見表5)。結果表明,未成年人藥物濫用前已有濫用史的同伴數約占到其熟人社交的一半;藥物濫用后呈現出有正式工作同伴數減少,藥物濫用同伴數增加的特征。

表5Z省強戒所未成年人藥物濫用前后同伴數分析(N=96)

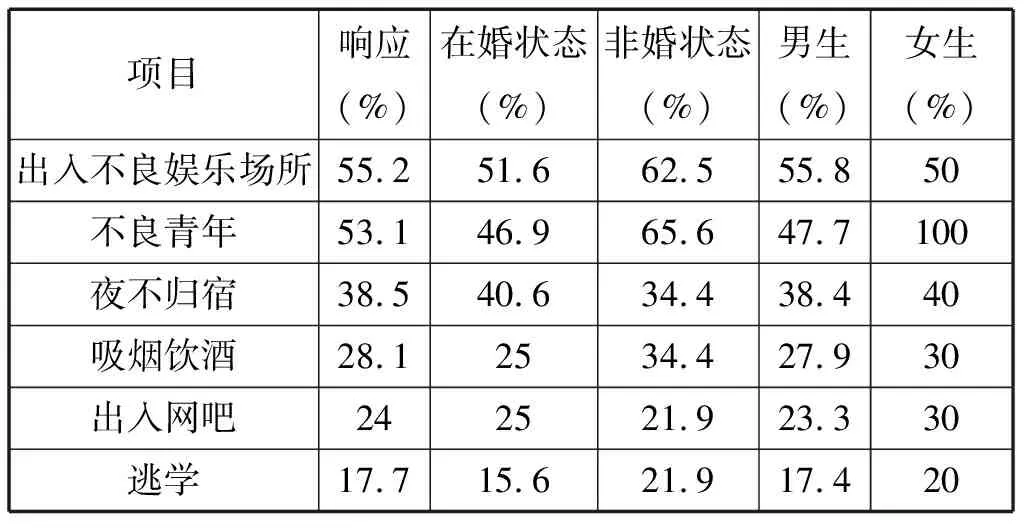

7.其他越軌行為。該項問卷題設計為:“你入所前,是否有過下列行為?”(多選題)調查顯示,被收治的未成年人越軌行為以出入不良娛樂場所、結交不良青年、夜不歸宿為主,響應比例均在30%以上。對父母婚姻狀態、性別與個人風險行為的交叉表分析表明,父母在非婚狀態下,這些未成年人出入不良娛樂場所、結交不良青年、吸煙飲酒、逃學四種行為比父母在婚狀態下高約10-20%;女生結交不良青年上的響應比例為100%(見表6)。結果表明,濫用毒品的未成年人有多種越軌行為;父母婚姻狀態影響未成年人越軌行為發生的偏好;結交不良青年是女生濫用毒品的重要風險因素。

表6Z省強戒所未成年人越軌行為分析(N=96)

(三)未成年人藥物濫用現狀

1.濫用毒品種類。該項問卷題設計為:“你第一次使用的毒品和曾經用過的毒品分別是?”(多選題)被收治的未成年人首次濫用毒品以冰毒為主,響應比例為79.2%,其余依次為K粉、搖頭丸、神仙水、大麻。未成年人曾濫用的毒品增加了神仙水(見表7)。結果表明,未成年人濫用毒品以冰毒和K粉為主,并呈現出濫用多種毒品的特征。

表7Z省強戒所未成年人濫用毒品種類(N=96)

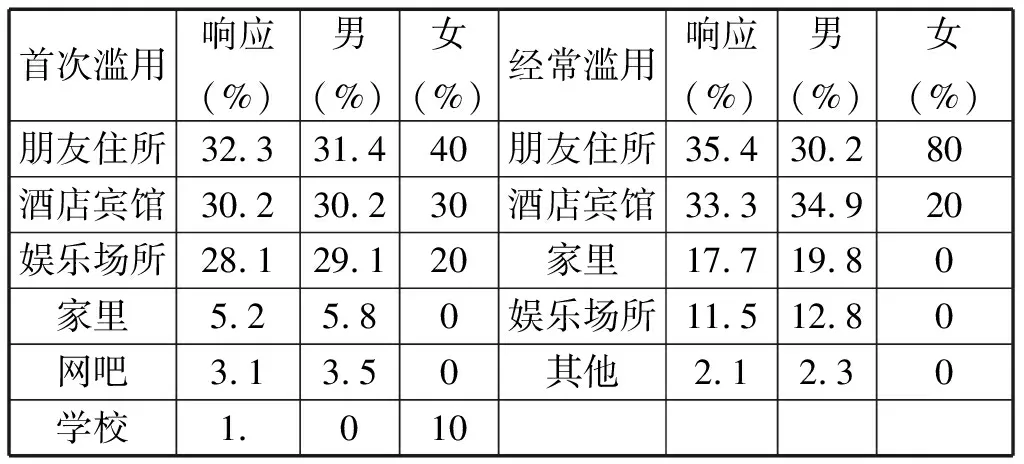

2.濫用毒品場所。該項問卷題設計為:“你首次和經常濫用毒品的場所分別是?”(多選題)未成年人首次和經常濫用毒品的場所主要是朋友住所、酒店、娛樂場所(見表8)。值得注意的是,“家里”是未成年人經常濫用的場所。

考察未成年人性別與濫用場所的差異,結果表明,不同性別的未成年人在經常濫用場所上存在一定差異(fisher精確檢驗p=0.06)。女生經常濫用毒品場所為“朋友住所”的比例高達80%,其常濫用毒品場所的選擇與同伴的關系密切。另有47.8%未成年人報告曾經參加“轟趴”(私人舉辦的家庭聚會)時濫用毒品。

表8Z省強戒所未成年人濫用毒品場所(N=96)

3.首次濫用毒品來源。被收治的未成年人首次濫用毒品的來源主要是同伴,占83.3%。其中,毒品由同伴免費提供的63人,占65.6%;自行購買的26人,占27.1%。結果表明,同伴是未成年人藥物濫用的主要提供者。

4.首次濫用毒品原因。未成年人首次濫用毒品的原因(多選題)主要是出于好奇心,響應比例為67.7%,其余依次為尋求刺激、不了解毒品危害、受到挫折、朋友義氣。有10%的女生報告受到欺騙(見表9)。結果表明,好奇、尋求刺激以及不了解毒品危害是未成年人藥物濫用的主要原因,女生可能存在因受到欺騙而濫用藥物。

表9Z省強戒所未成年人吸食毒品原因(N=96)

5.月均濫用毒品次數及費用。被收治的未成年人入所前每月濫用毒品的次數均值為14.6次,約每2天濫用一次。具體來看,這些未成年人每月購買毒品花費1000元以下的占61.1%,1000至2000元的占22.1%,2000至3000元的占7.3%,3000元以上的占9.5%。結果表明,未成年人每月濫用毒品頻率較高,濫用毒品花費多數在2000元以下。

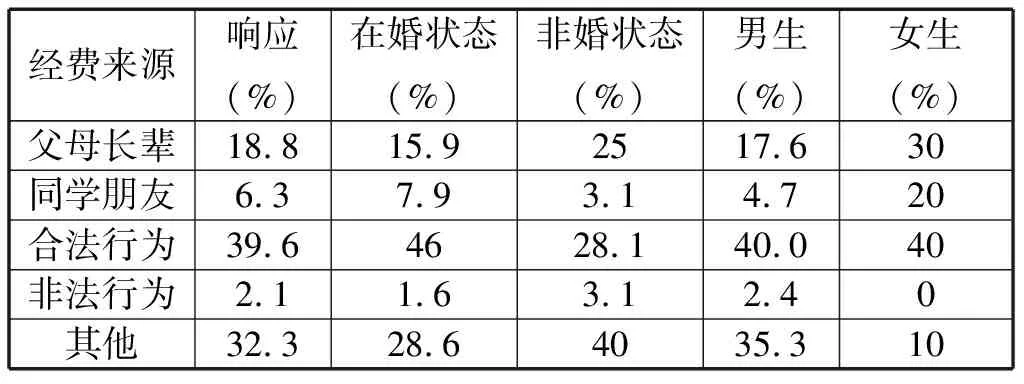

6.濫用毒品經費來源。未成年人濫用毒品經費來源主要依靠合法行為和其他行為。女生依賴于父母、朋友及合法行為獲得經費,男性未成年人更依賴于父母、合法行為及其他行為獲得經費,性別上不存在顯著性差異(fisher精確檢驗p=0.160>0.05)(見表10)。

表10Z省強戒所未成年人濫用經費來源(N=96)

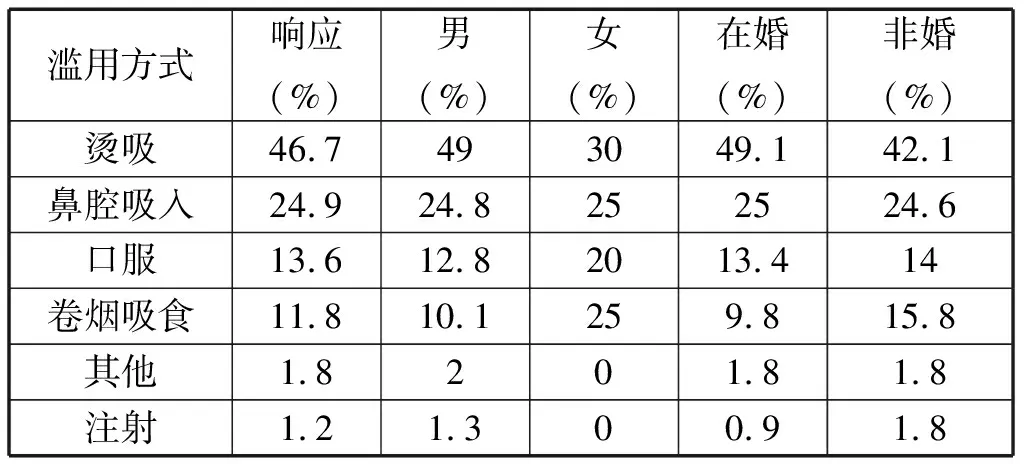

7.濫用毒品方式。被收治的未成年人濫用毒品方式(多選題)主要是燙吸(46.7%)和鼻腔吸入(24.9%),其余依次為口服、卷煙吸食、其他和注射。男生更多的采用燙吸和鼻腔吸入兩種方式,女生濫用方式選擇比較平均。父母不同婚姻狀態下未成年人濫用毒品方式幾無差別(見表11)。

表11Z省強戒所未成年人濫用方式(N=96)

(四)未成年人毒品認知現狀

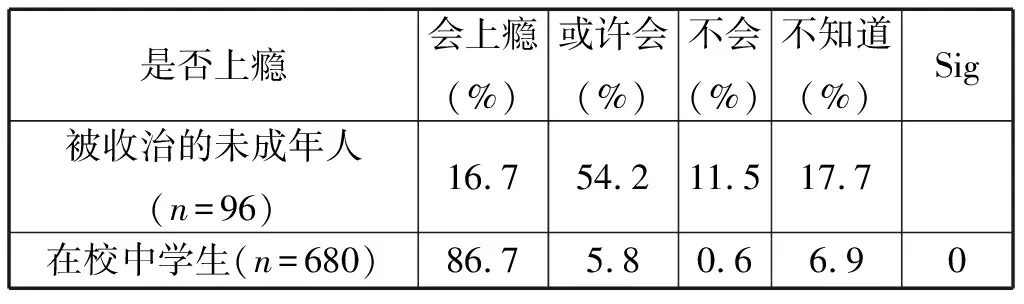

1.關于濫用毒品是否上癮的認知。入所前這些未成年人認為濫用毒品會上癮的占16.7%,認為或許會上癮的占54.2%,認為不會的占11.5%,不知道的占17.7%。結果表明,未成年人對于毒品是否上癮的認識有誤。筆者參與的另一項關于Z省在校中學生毒品認知的調查結果表明,③Z省在校中學生認為濫用毒品會上癮的占87.6%,表明在校中學生比被收治的未成年人對該問題有更好的認知(fisher精確檢驗p=0.00<0.01)(見表12)。

表12Z省強戒所未成年人與在校中學生對吸毒是否上癮認識差異分析

2.關于毒品種類的認知。未成年人入所前對毒品認識最多的是冰毒,其余依次為K粉、海洛因、大麻、神仙水、搖頭丸。被收治的未成年人對K粉和神仙水的認識率高于在校中學生約30-40%,在鴉片上的認識率低于在校中學生約40%(見表13)。結果表明,這兩個群體對于毒品種類的認識存在差異。

表13Z省強戒所未成年人與在校中學生對毒品種類認識比較

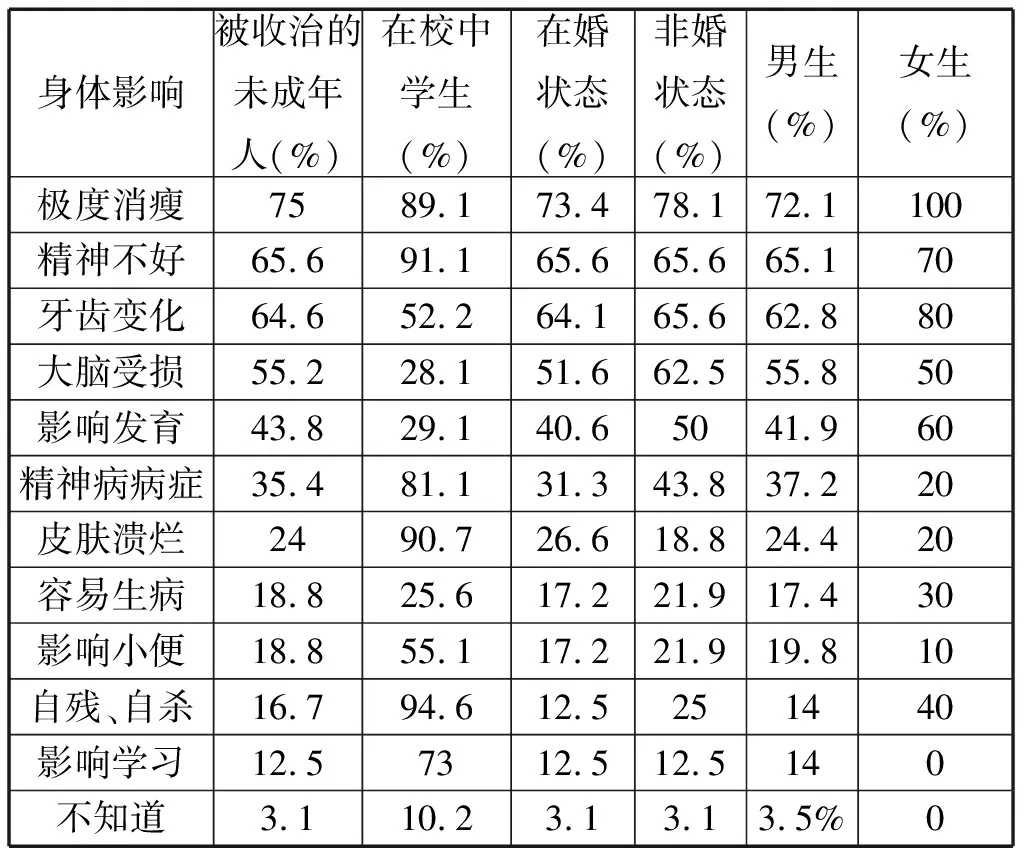

3.關于濫用毒品對身體危害的認識。被收治的未成年人認為濫用毒品(多選題)對本人身體危害主要是極度消瘦、精神不好、牙齒變化、大腦受損和影響發育五個因素,響應比例均在40%以上;在校中學生認為濫用毒品對本人危害響應比例在40%以上的因素有自殘自殺、精神不好、皮膚潰爛等八個。這兩個群體僅在極度消瘦和精神不好兩個因素上的認知有較高的一致性認識,其余因素相差較大。女性未成年人在吸毒對本人危害的大部分項目上響應比例較男生略高(見表14)。

表14Z省強戒所未成年人與在校中學生對毒品身體危害認識

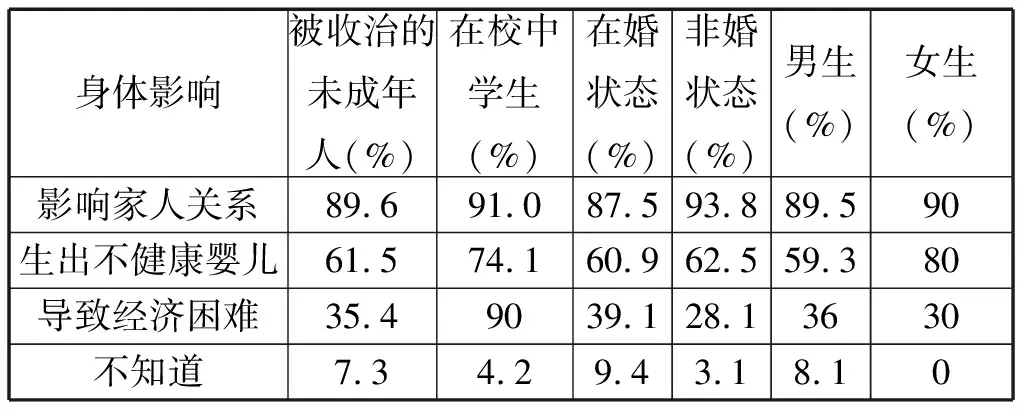

4.濫用毒品對家庭危害的認識。被收治的未成年人關于濫用毒品對家庭危害的認識率最高的是影響家人關系,其余依次是生不出健康嬰兒、導致家庭經濟困難。與在校中學生相比,被收治的未成年人在生出不健康嬰兒和導致家庭經濟困難兩個因素上的認識低于在校中學生。女性未成年人認為濫用毒品會生出不健康嬰兒的比例高出男生約20%(見表15)。

表15Z省強戒所未成年人與在校中學生對毒品家庭危害認識

(五)未成年人毒品教育現狀

1.接受學校毒品預防教育。被收治的未成年人中僅有30.2%報告接受過學校毒品預防教育。結果表明,大部分未成年人沒有較好地接受學校毒品預防教育。

2.接觸毒品預防宣傳。被收治的未成年人入所前除了接受學校毒品預防教育(30.2%)之外,還通過網絡和社區兩個場所接觸相關知識,響應比例分別為32.7%、30.6%;入所前接觸的宣傳形式以公共場所張貼的警示標語和網絡禁毒宣傳為主,響應比例分別為50.0%、39.1%;其次為禁毒影視節目、明星公益宣傳、講座,響應比例分別為26.1%、21.7%、15.2%。結果表明,未成年人接觸毒品預防宣傳教育較少。

(六)風險因素的logistic回歸分析

為了進一步明確未成年人藥物濫用的影響因素,以被收治的未成年人和在校中學生為樣本,以是否濫用毒品為因變量,以這兩個群體共有的一般人口學因素、對毒品的認知和接受毒品宣傳等為自變量,④按照納入標準α=0.05,排除標準β=0.10,將單因素logistic回歸分析(Enter法)有統計學意義的變量進一步做多因素logistic回歸分析(Forward:LR法,除連續性變量之外,其他分類變量采用啞變量)。結果表明,女性、認識毒品種類較多、關于毒品對本人影響的認識較好、接觸過多種毒品宣傳方式、接受過學校毒品預防教育、關于吸毒是否上癮有正確認識的未成年人藥物濫用的風險較低。男性、認識毒品種類較少、關于毒品對本人影響的認識較差、沒有接受過學校毒品預防教育、接觸毒品宣傳方式較少、關于吸毒是否上癮有錯誤認識的未成年人藥物濫用的風險較高(見表16)。模型的擬合優度良好(HL卡方=4.135,P=0.845)。

表16Z省未成年人藥物濫用二項logistic回歸分析

(因變量賦值:不吸毒=0,吸毒=1。某些變量OR值較大,原因在于個案對于該變量各維度的選擇較為一致。)

三、分析與討論

(一)藥物濫用的未成年人基本情況

1.男生、低學歷為特征。研究表明,未成年人吸毒以男生為主,多數只有小學、初中文化水平。從訪談可知,這些被收治的未成年人盡管拿到初中畢業證書,但經常逃學、成績較差,所以其文化素質多數并未真正達到初中水平。吸毒青少年在性別和學歷上也呈現類似的特征。[7]對于未成年人來說,家庭結構和功能是其幼年成長重要的保護性因素。大多數被收治的未成年人只具備小學、初中文化,則說明家庭結構和功能是缺位的。有研究表明,家庭結構不完整可能是引起青少年犯罪的風險因素之一。[17]關于吸毒未成年人的家庭結構和功能的狀況需要進一步研究,以更好地為毒品預防課程和戒毒矯治提供依據。

2.社會交往復雜。被收治的未成年人社會交往較為復雜。入所前他們與父母同住的只占到41.7%,其余分別與單親父母、親戚、朋友和其他人同住。缺少適宜的家庭教養和安全的親子關系影響未成年人的身心發育、人格發展、社會交往等多方面。研究表明,單親家庭或父母關系一般的15-16歲少年傾向于出現吸煙、飲酒和吸毒等問題。[18]這也與調查中未成年人有此類越軌行為相一致。訪談得知,“其他人”指合法工作和非法工作中的同事或朋友。調查中約有三分之一的未成年人入所前選擇從事合法工作,基本上是生產線裝配工人、私人作坊雜工、建筑工地工人、娛樂場所服務員或臨時工等;另有三分之一選擇的非法工作包括加入犯罪團伙、賭場等,從事衛生保潔、放風、盯梢、打手、傳遞毒品等工作;還有三分之一的工作類型不明確。社會學習理論指出,個體在特定環境中觀察、模仿某種行為,行為的結果又會強化個體的認知與行為。未成年人復雜的交往對象為其提供了學習越軌行為的環境。

(二)越軌行為

1.越軌行為存在順序效應。未成年人越軌行為并非彼此孤立,而是存在一個風險偏好提升的過程。未成年人初次吸煙、飲酒、性行為和濫用毒品的年齡逐漸提高且存在顯著正向相關。各種行為的強正相關表明,在該群體中如果習得某種低風險越軌行為,其他高風險越軌行為也可能逐漸學會,并且按照煙、酒、性、毒的順序發展。這與藥物濫用的門戶理論(Gateway Theory)一樣展現出了類似的順序效應。但是,我國未成年人藥物濫用的順序效應包含了性行為。這種順序效應提示了潛在的干預方向。[19]出于對性行為態度的跨文化差異的考慮,國外毒品預防教育或對濫用毒品行為的干預僅包含煙、酒、毒三種行為[20]。筆者認為,基于本土化的毒品預防教育和干預必須納入性行為的相關內容。

2.喪失學校的監護。離開學校的未成年人失去了學校這一“強制性”場所的監督與保護,也失去了該年齡段最重要的社會化場所。[21]小學畢業的未成年人大約是12歲左右,失去了學校的監護,使得其與不同社會群體發生接觸,故而在13-16歲便成為其初次濫用毒品的主要年齡段(占63.1%)。這也與已有研究基本一致。[14][21]該年齡段未成年人完成小學教育,離開學校進入社會,社會化過程較易偏離正常軌道。訪談可知,這些被收治的未成年人入所前多從事低回報、高強度的體力工作,或加入非法組織從事違法行為,結交不良社會青年并在群體中尋求依附感、歸屬感,脫離原有內在規則轉而認同某種觀念并付諸于行動。這與裴小茹所解釋的“青少年如何吸上第一口毒”的過程基本一致。[22]未成年人在非法組織中通常是地位較低的“馬仔”“打手”,更希望通過遵從組織中的行為來提升組織內的地位。[23]學校監護的結束是未成年人濫用毒品的風險因素。

3.13歲是藥物濫用的關鍵年齡。筆者認為,13歲是未成年人藥物濫用的關鍵年齡,且稱為“13歲效應”。一方面,未成年人初次吸煙的年齡均值為13.6歲,這是其越軌行為的第一步——與同樣有越軌行為的同伴親密接觸、群體認同、行為強化的開端;另一方面,數據顯示該群體初次濫用毒品的年齡從13歲開始大幅度增長,這亦是離開學校監護的第一年。以上因素促使未成年人濫用毒品在13歲開始爆發。當然,這一結論有待進一步驗證。

(三)未成年人藥物濫用狀況

1.以吸食冰毒為主,少有經濟困難。研究顯示,未成年人主要吸食冰毒,其次為K粉、神仙水,而海洛因的濫用較少。這與馬就武的研究基本一致,[14]與對一般青少年的研究結果有所不同。[24-25]訪談可知,原因在于未成年人認為吸食冰毒不會上癮,也比較容易戒除毒癮;而吸食海洛因難以戒除毒癮,對身體危害較大。這說明未成年人有一定的防范意識但缺少正確的引導。研究進一步顯示,被收治的未成年人每月藥物濫用花費2000元以下的占83.3%,而其每月可支配收入2000元以上的占到61.5%。因此,對于大部分未成年人而言,購買毒品及設備支出并不存在很大的經濟困難。

2.低水平的自制與充滿誘惑的獵奇心理。好奇心是未成年人初次吸毒的首要原因,本研究中約有70%的未成年人對毒品有較強的好奇心。這與青少年藥物濫用的首要原因研究結果基本一致。[26-27]訪談可知,該群體的好奇心表現為主動詢問同伴吸食毒品的感受,獲得的回答是“沒有對身體造成影響并且有十分舒爽的感覺”。對于沒有負面影響又有舒爽感覺自然是更加的好奇,基于此好奇心驅使行為發生的動機便容易形成。青少年具有較強的冒險、探索、尋求感覺刺激和社會互動等特征。[28]較強的好奇心容易脫離自制的范圍,而當好奇心由一般的好奇心理變成更強烈的獵奇心理時,毒品就成為獲取滿足獵奇心理的一種手段。[29]

3.自我同一性混亂與藥物濫用行為相互作用。自我同一性是埃里克森關于心理社會發展階段理論中的術語,建立自我同一性是青少年時期心理發展的任務。同一性發展失敗的特征會表現為缺乏自我認知、缺乏適應環境的能力、缺乏對社會價值的判斷。在本研究中約20%的未成年人報告其濫用毒品是為了尋求刺激。父母處在非婚狀態下這一報告上升到37%。訪談可知,父母為非婚狀態下的子女,更容易通過尋求刺激的方式來回避內心的焦慮感。這也是其缺乏適應性的表現。除此之外,被調查者描述其對未來的想法有“放棄自我成長,對未來沒有期望和規劃”“有時候迷茫,又覺得及時享樂算了”“覺得人生沒有意義”“不認為自己需要承擔什么責任”“也不認為自己有什么能力”,等等。這些描述符合同一性混亂的特征。

筆者認為,同一性混亂是未成年人在應對個體發展與社會化過程中缺少家庭和學校的支持與引導,并且藥物濫用影響其生理狀況的結果。一方面,處于成長中的青少年藥物濫用的行為會影響其大腦獎賞機制、判斷、學習、記憶和行為控制;[30]另一方面,缺少一個兼具安全和試錯的環境讓該群體建立自我同一性,而同一性混亂進一步誘發未成年人采取高風險的越軌行為,甚至濫用毒品。同一性混亂表現為未成年人在人生規劃、建立價值觀、自我評價等方面缺少積極合理的信念。為了應對這一狀態,未成年人選擇越軌行為;越軌行為產生的滿足感充當了強化物,不斷強化越軌行為的升級;越軌行為獲得群體贊賞,會使未成年人獲得群體歸屬感,這亦是強化物。強化物滿足了未成年人個體發展和社會歸屬的異態發展路徑,導致自我同一性難以發展完成。因此,同一性混亂是未成年人濫用毒品的風險因素。

(四)同伴因素

1.吸毒前已與吸毒同伴交往。同伴與未成年人濫用毒品行為之間的關系密切。研究顯示,未成年人濫用毒品之前,同伴中已吸毒的比例約占到其同伴數的40.5%;其濫用毒品后這一比例上升到63.1%;且約有83.3%的未成年人首次濫用的毒品是同伴提供,其中免費提供的占到65.6%;約有30%的未成年人濫用毒品的場所是同伴的住所。研究表明,在有同伴藥物濫用的環境里,青少年因同伴使用毒品和同伴要求其嘗試毒品的壓力更可能開始使用毒品。[31]

2.經常出入不良場所。未成年人報告其出入不良娛樂場所、夜不歸宿等越軌行為比例在30%-50%左右。訪談可知,該群體與同伴相聚——作為情感溝通、同伴壓力而發生,促使他們的社交與不良同伴牢牢捆綁。女性未成年人報告其濫用毒品均是結交不良同伴所致。青少年的同伴團體對其行為塑造有重要影響,這種影響體現在提升其對越軌行為的偏好[32],改變甚至同化青少年的攻擊模式以及情緒情感狀態[33]。在本研究中,不良同伴是濫用毒品的示范者,是毒品和濫用毒品場所的主要提供者,亦是情感與同伴壓力的需求對象。不良同伴是未成年人濫用毒品的重要風險因素。

(五)關于毒品相關知識的認知分析

1.錯誤的毒品認知。未成年人錯誤的毒品認知是其濫用毒品的另一風險因素。收治的未成年人在濫用毒品之前認為濫用毒品會上癮的僅為16.7%,大多數都認為只是有的毒品會上癮,甚至認為毒品都不會上癮等錯誤認知。一項同樣是Z省5345名在校中學生毒品認知的調查顯示,被調查的在校中學生認為濫用毒品就會上癮的占87.6%。[34]這兩類群體關于這一個關鍵性認識存在較大差異。訪談可知,部分被收治的未成年人自認為對濫用毒品的危害是了解的,但其同伴們表示濫用毒品“不會對身體產生很大的影響,只要不去嘗試難以戒除的海洛因等毒品,吸食其他毒品問題不大……不要聽那些宣傳的內容,你看我的身體不是挺好的”。他們更愿意相信同伴們的說法。這表明未成年人對毒品及危害認識存在缺失。

2.缺失學校毒品預防教育。缺失學校毒品預防教育是未成年人濫用毒品的風險因素。本研究顯示,約有70%的未成年人沒有接受過學校的毒品預防教育。未成年人離開校園較早,接受到的毒品預防教育就更少,對毒品的認識十分有限。訪談可知,即使部分收治的未成年人接受過學校的毒品預防教育,也表示“對預防教育的內容記不清楚,沒有什么印象”“對毒品預防教育的內容不會相信”。這凸顯了開展學校毒品預防教育的重要性和緊迫性,也對學校毒品預防教育效果提出要求。學校毒品預防課程體系的構建和完善是整個預防教育工作中的重要組成。

3.公共宣傳效果有限。在公共宣傳途徑方面,未成年人主要通過警示標語和網絡禁毒宣傳來獲取毒品知識,效果有限。訪談可知,收治的未成年人認為同伴的看法可能更為真實可信,社會的宣傳存在一些夸張和虛假。他們對公共宣傳的警示標語和網絡禁毒宣傳有一定印象,表示“看到過但不關注內容”。傳統公共宣傳的方式在不同群體中發揮的效用需要進行評估,公共宣傳要根據不同場所、群體構建有針對性的展現方式和內容,尤其要重視虛擬網絡空間和社交場景創新宣傳方式,提升宣傳的力度和效果。

四、不足與展望

(一)本研究的不足

本研究的不足主要在于研究樣本、方法和工具上。研究樣本數量較少且可能是有偏樣本,故需謹慎推論。本研究樣本數為96個,樣本的代表性相對不足;樣本并非遵循隨機抽樣原則予以確定,而是由Z省內各市級強戒所選送,最終可能形成了有偏樣本。

研究方法采用的是問卷調查法,研究結果有效性存在偏差。本研究以問卷調查法為主,雖然在施測過程中遵守調查程序,但是基于調查場所的特殊情境、被調查者的社會贊許傾向和不同的認知水平,問卷結果的誤差是較難控制的。提高樣本數量僅是覆蓋問卷結果隨機誤差的方式之一,研究方法需要多樣。

研究工具采用的是自編問卷,問卷內容標準化以及研究深度不足。研究者根據個人知識經驗及不同理論預設進行問卷編制,問卷維度及項目標準各不相同,其結果亦難以比較。另外,自編問卷作為研究工具僅能揭示一般性的風險因素,具體到某一因素的類型、狀態、規律則無法明確。研究工具若能結合標準化心理測評量表,效果會更理想。

(二)展望

要提高樣本的代表性,結合多樣化研究方法和工具開展相關研究,提高研究的科學性。樣本的同質性和代表性好,有利于提高測驗的效度。本研究的對象屬于同質性較好,代表性不確定。進一步研究需要擴大樣本范圍,或明確各市級強戒所選送樣本的標準,以提高樣本代表性。

結合多樣化研究方法和工具,揭示吸毒行為與風險因素的內在作用機制。結合實驗法及心理測評量表等工具,有利于提高研究結果的科學性。本研究將未成年人群體從青少年群體中剝離,從宏觀視角對其基本情況、越軌行為、藥物濫用狀況、同伴因素等方面予以調查分析。宏觀視角的研究結果能夠指明方向,但缺乏對具體問題的深入研究。藥物濫用個體的人格特質、認知風格等因素需要從微觀視角明確其內在機制。有研究者采用執行功能測驗范式(如數字轉換任務測驗、漢諾塔測驗等心理測評量表)、事件相關電位對冰毒依賴青少年的神經遞質進行研究,為青少年戒毒提供理論和實證依據。[35]有研究者通過理性情緒治療(Rational-Emotive Therapy,簡稱RET)方法干預未成年人對吸毒行為的認知偏差[36],或在理性情緒治療理論指導下開展有關社會工作介入青少年吸毒矯正的實務研究[37]。對認知偏差、戒毒動機進行深入研究,才能提出具有可操作性的方法。

揭示個體吸毒行為與風險因素的內在機制,有利于未成年人戒毒矯治與毒品預防方案的設計與實踐。余金聰等人對中職生毒品預防教育課程的開發及效果評估是較好的研究范例。[38]該研究梳理了中職生藥物濫用風險因素,并基于此設計預防教育內容,以干預前測、干預即刻監測和過程評價作為課程效果的評估依據。毒品預防課程的體系構建,需要基于循證的理念對以往研究予以回顧,結合教育學、心理學等相關理論和方法設計方案,并對其效果予以科學評估。

注釋:

①毒品認知概念的內涵尚未界定,現有研究多采用“毒品認知”來考察不同群體對毒品種類、特點、危害等方面的認識,本文沿用慣例。

②無效問卷的剔除標準:入所年齡超過18周歲;未回答題目數≥5;連續選擇相同項目數≥5;不同題目回答存在前后矛盾。

③筆者參與Z省在校中學生毒品認知的調查,其樣本來源于Z省十個地級市城區、農村的初中高生,與本研究中的樣本來源基本匹配。

④在校中學生調查問卷與強戒所未成年人使用的調查問卷內容略有差別,其共有的自變量為性別、年齡、與誰同住、父母親職業、是否識得濫用毒品同伴、毒品種類、濫用毒品是否會上癮、濫用毒品對本人危害、濫用毒品對家人危害、是否接受過學校毒品預防教育。