操作·碰撞·提升

劉娓

重疊問題是向學生介紹一種數學思想方法——“集合”,其實從學生剛開始學習數學時已接觸過這種思想方法,如把相同類型的圖形用圓圈圍起來。盡管如此,學生對今天所學的這種含有重復部分的集合圖,沒有建立系統的知識結構。因此,筆者精心設計教學環節,在點滴中發揮學生的主體性,使學生在操作中體會,在思維碰撞中探求真理,在一次次辯駁中提升認知。

一、腦筋急轉彎,巧問妙答,激發學習愿望

同學們,上課之前老師先來讓大家猜幾個腦筋急轉彎,看看同學們的思維水平怎樣。仔細聽好:①小明排隊買票,從前數起他第3,從后數起他第4,這隊共有多少人?

生1:7個人,3+4=7。

生2:不對,小明多數一次,要減掉一人應該是3+4-1=6人。

生3:我們數一下我們組的人就可以知道了(生數驗證)。

生4:還可以把他畫出來

師:回答正確,再來一題:②照片上有兩個媽媽和兩個女兒,可只有3個人,為什么?

生:因為這是外婆、媽媽和女兒,外婆是媽媽的媽媽,媽媽既是女兒的媽媽,又是外婆的女兒,所以有兩個媽媽和兩個女兒,其實只有3個人。

教學思考:

怎樣才能在開課時先聲奪人,一下子抓住學生的心,喚醒他們的知識經驗?用他們最喜歡的游戲和談話應該是最好的方法。熟悉孩子最感興趣的游戲和話題,才能讓他們跟隨老師的腳步。

二、用身邊熟悉的人作素材,激發學生的學習興趣

(一)談話引入

師:同學們,今天的“數學廣角”請來了兩位客人,看是誰呢?(課件出示姚明和劉翔的照片)你喜歡他們嗎?你喜歡誰呢?

學生回答有只喜歡姚明或劉翔的,也有既喜歡姚明又喜歡劉翔的。

根據回答師板書:只喜歡 ?既喜歡又喜歡

這種喜歡的情況在我們生活中很多,今天我們就來研究這樣的問題。

(二) 呈現材料

老師課前對咱們班部分同學也作了一個喜歡情況的調查。

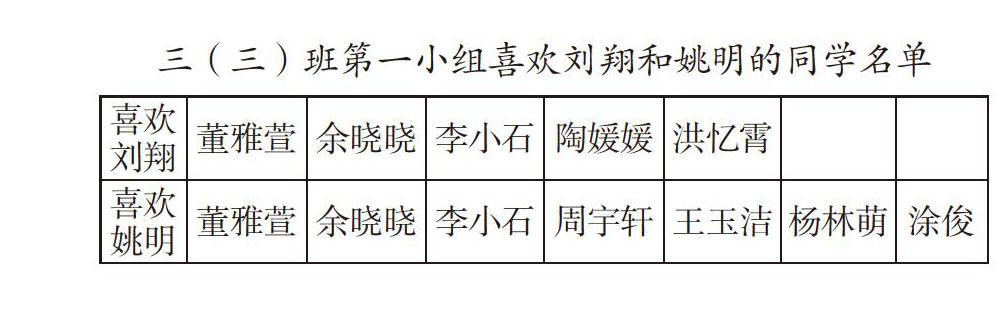

出示統計表:

從表格中你知道了哪些數學信息呢?

生1:我知道喜歡劉翔的有5位同學,喜歡姚明的有7位同學,比喜歡劉翔的多2人。

生2:我還知道有3位同學兩個都喜歡。(老師馬上請他找出是哪3位同學。)

(三)提出問題,產生矛盾

師:那你知道老師一共調查了幾位同學嗎?

生1:是12位同學,因為5+7=12人

生2:不對,是9人,因為有3人是重復的,應該去掉3人。

教學思考:

老師大膽地制造矛盾,引起學生的爭論,讓學生積極地參與到學習中來,才能呈現出學生思維碰撞的火花。

三、親自操作、經歷探究、體驗集合

(一)學生操作,體驗矛盾

師:同學們的結論都不同,怎么辦?

師:老師準備了兩個橡皮圈,你們想辦法研究。

生:我想到辦法了。我請喜歡劉翔的同學來這集合。生指著紅橡皮圈。我用紅橡皮圈把你們圈在一起。請喜歡姚明的同學到另一邊來集合。我用藍橡皮圈圍住他們。

師:(只有4個人)是這4個人嗎?

有學生喊:不對,董雅萱、余曉曉、李小石你們也是喜歡姚明的,快過去!

(被點名的3位同學疑惑地站到“喜歡姚明”的隊伍里,學生給他們套上綠橡皮圈)

師:喜歡姚明的就這幾個人嗎?(對!)那邊3位同學呢?

生:是喜歡劉翔的同學。

師:都包括進去了嗎?

生:還差董雅萱、余曉曉、李小石。

師:那這幾位同學應該是……

生:只喜歡劉翔的。

師:請董雅萱、余曉曉、李小石快過來。

董雅萱、余曉曉、李小石:我們兩個都喜歡。

師:那怎么辦呢?兩邊都離不開他們,他們又沒有分身術。

生1:把兩個橡皮圈拉得近一些,讓他們站在中間。

生2:把兩個橡皮圈交叉起來,讓他們站在交叉的部分。

(師請學生上來整理橡皮圈)

師:這位同學將紅橡皮圈和藍橡皮圈交叉在一起,讓既喜歡劉翔又喜歡姚明的三位同學站在交叉的小圈里。

教學思考:

真正放手讓學生操作,展示交流,思維碰撞,才能在交流碰撞中提升學生的思維品質。

(二)畫一畫,意外精彩

師:真了不起!同學們想了這么好的辦法,可這些同學(指圈)不能老站在這兒,你們能把它畫下來嗎?

①生試畫,興趣較濃,不一會兒就畫出來了各種各樣的作品,接近集合圖的最多。

②匯報展示:

孩子們畫出來的有分三部分的、圖畫的、符號表示的,其中也包括交集圖形式的,看來學生的創造力是無限的。

③對比作品,優化方法。

師:觀察這幾種設計你覺得哪一個設計最合理,為什么?(大多數學生認為是集合圖,覺得比較清楚完整)展示課件。

(三) 課件演示,深入理解

師:大家真棒!不約而同地畫出了集合圖。很多年前英國的邏輯學家韋恩,就用這樣的圖來分析這類問題(課件展示集合圖),后人就用他們的名字來命名這種圖叫“韋恩圖”,又叫“集合圖”。如果你比韋恩早出世,那它就將用你們的名字命名啦。

(四)理解韋恩圖各部分的含義

師:你們自己創造了集合圖,一定也明白集合圖各部分的含義吧!這幅圖中紅圈里有幾位同學表示什么?藍圈里有幾位同學表示什么呢?中間交叉部分有幾位同學表示什么呢?左邊月牙里有幾位同學表示什么呢?右邊月牙里有幾位同學表示什么呢?

教學思考:

抽象的集合圖在孩子眼中不再陌生難懂,因為孩子們經歷了整個形成過程,有了鮮活的認識,再次認識各部分的意義,使他們的認識從形象上升到了抽象,真正建構了對集合的認識,實現了一個思維上的跨越。

(五)對比前后表

師:我們把統計表變成了這種圖,你覺得怎樣?

(六)數形結合,列式計算

師:是啊!集合圖可以幫助我們更方便地分析和理解這類有重復現象的問題。現在你能借助集合圖用算式解決老師提出的問題嗎?

交流、匯報算法:

①5+7-3=9(人)(請學生解釋各個數字表示的含義)。

②2+3+4=9(人)。

③5+4=9(人)。

④2+7=9(人)。

教學思考:算法多樣化,不只是為了計算或發展學生的發散思維,其實更重要的是學生在計算中更深一步地理解了集合圖豐富的內涵。

(七)揭題

師:同學們太厲害了,其實今天我們研究的這種有重復現象的數學問題我們把它叫作“重疊問題”,我們可以通過畫韋恩圖來幫助理解,解決問題。

(八)小結

師:今天我們知道了重疊問題可以用集合圖來幫助理解,還學會計算重疊問題,并知道計算時要注意重疊的部分只能算一次,重復的部分要去掉。

四、利用生活中的數學問題提升學生運用知識的能力

師:你們現在敢挑戰自己,解決幾道重疊問題嗎?

①在集合圖中填會飛會游的動物。

請學生再次解釋集合圖中各部分的含義。

②統計喜歡吃香蕉和喜歡吃蘋果的同學。

列算式解答統計了幾位同學并解釋算式中各個數字的含義,體現算法多樣化。

③計算一個班有多少人。

④計算三年級有多少人既參加跳繩比賽又參加找籃球比賽?

五、總結教學經驗,進行教學反思

(一)在操作活動中體會集合思想

小學生的思維特點是從形象思維逐步過渡到抽象思維,在學生的成長過程中,形象與直觀是其認識事物的主要方式與方法。本課學生從爭論“老師到底調查了幾個人”開始,發現矛盾后,用不同的橡皮筋操作,用直觀的操作活動體會、理解抽象的集合圖,教會學生利用數形結合理解問題的思想。

(二)在碰撞中提升思維品質

《義務教育數學課程標準(2011年版)》強調要發展學生的思考能力,讓學生學會獨立思考,體會數學基本思想和思維方式,培養創新意識和實事求是的科學態度。本課在學生的探究過程中,發現矛盾時,老師不急于解答,只在旁提供協助與引導,把課堂還給學生,使學生在一次次的思考和調整中、在一次次操作中體會集合思想,掌握了含有重疊部分的集合圖的含義。