讓學生選擇喜歡的方法來探究

王俊琴

教材分析:“植樹問題”是人教版數學教材五年級上冊第八單元的內容。本單元主要目的是向學生滲透有關植樹問題的一些思想方法。教材將“植樹問題”分為兩端都栽、只栽一端、兩端都不栽、環形情況以及方陣問題等幾個層次,本節課主要是教學兩端都栽的植樹問題。教材以學生比較熟悉的植樹活動為線索,讓學生選擇喜歡的方法來探究栽樹的棵數和間隔數之間的關系,經歷猜想、試驗、推理等數學探索的過程,并啟發學生透過現象發現其中的規律,建立數學模型,再利用規律解決生活實際問題。

學情分析:從學生的思維特點看,五年級學生仍以形象思維為主,但抽象思維能力也有了初步的發展,具備了一定的分析綜合、抽象概括、歸類梳理的數學活動經驗。

教學目標:

1.通過分析、假設、操作等活動,使學生初步體會兩端都栽的植樹問題的規律,構建數學模型,解決生活中的有關問題。培養學生的數學應用意識和解決實際問題的能力。

2.培養學生的探究能力和研究意識,感悟一一對應、數形結合、變中不變、模型、化歸、抽象、推理等數學思想方法。

3.使學生經歷數學模型建立的過程,積累活動經驗,提高數學素養。

教學重點:發現并理解兩端都栽的植樹問題中間隔數與棵數之間的規律。

教學難點:建立植樹問題的數學模型,運用“植樹問題”的解題思想解決生活中的實際問題。

教學準備:課件、助學單、小樹和小路模型

教學過程:

一、創設情境,引入新課

左右手反應能力訓練。

師:經常活動手指可以使大腦更加靈活,而且一雙手上隱含著許多的數學問題,每兩個手指之間的空在數學中叫“間隔”,數一數你的手上有幾個間隔?間隔數是4,對吧?今天我們就一起研究和間隔有關的問題。(板書課題)

設計意圖:本環節以學生最熟悉的手引入,來理解“間隔”“間隔數”的含義,以此作為本節課學習語言的鋪墊,讓學生初步體會兩端都植樹,棵數比間隔數多1的問題。

【評析】利用一個人人自帶的免費“學具”:伸出一只手,展示“五指四空”,簡約形象而又不失典型性的數學模型,這樣的引課學生喜歡,久用不衰。

二、充分經歷、探究新知

1.出示校園圖及大隊部招聘廣告。

(1)讀一讀,說一說

師:你是如何理解這句話的?(借助小樹和小路的教具模型理解“一邊”“兩端都栽”的含義)

生:在馬路的一邊栽,兩端都栽。(學生上黑板拿老師準備好的馬路和小樹演示“在一邊栽”和“兩端都栽”的意思)

師:如果你是小設計員,你會考慮什么問題?

生1:總長是多少?

生2:每隔多長栽一棵?

生3:一共要栽多少棵樹?

引導學生變被動為主動,提出數學信息和數學問題,同時理解“總長”“間隔長”“間隔數”“棵數”等概念。

設計意圖:布魯納認為:“學習是主動的過程,對學生學習興趣的最好激發是讓其對所學材料感興趣,即主要來自學習活動本身的內在動機,就是直接推動學生主動學習的心理動機。”

我國著名數學家華羅庚也指出:“人們對數學早就產生了枯燥乏味、神秘、難懂的印象,原因之一就是脫離了生活實際。”

本課從學生最熟悉的校園生活引入,以大隊部招聘信息為素材激發學生學習興趣和探究欲望。引導學生站在設計師的角度上理解情境,提出數學信息及數學問題。開放的情境創設既激發了學生興趣、調動了學習的積極性,同時也培養了學生發現問題、提出問題的能力,培養了學生的創新意識。

【評析】借助現實情境讓學生充分感知“兩端都栽”的含義,同時理解間隔長和間隔數與總長之間的關系,體會數學來源于生活的理性精神。

2.借助操作,探究規律。

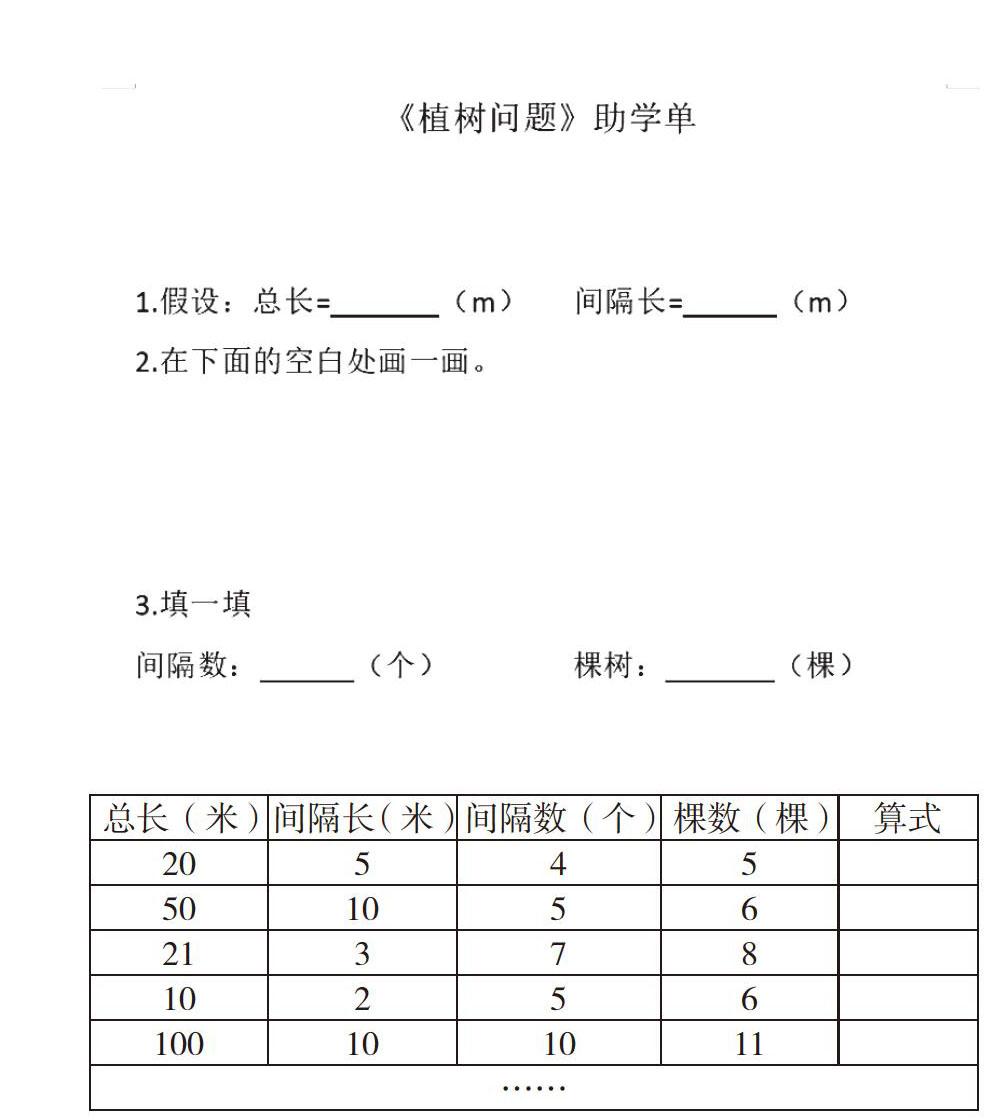

(1)假設

師:以小組為單位,自己假設一個總長和一個間隔長,并求出棵數。

(2)小組操作探究

①通過畫一畫的方法找到自己小組假設情況下的“間隔數”和“棵數”分別是多少。

②匯報填表(五組學生上臺填寫匯報)

第一組學生:我們組假設總長為20米,每隔5米栽一棵,這是我們組畫的圖,一共有4個間隔,5棵樹。

第二組:……

預設:a.學生選擇的“總長”可能會較大,“間隔長”較小,在操作的過程中親身感受研究的繁瑣,主動調整數據,體會化繁為簡思想。

b.學生選取的“總長”和“間隔長”不是倍數關系,這種情況下不能保證兩端都栽樹,培養學生的數感。

設計意圖:數學家弗賴登塔爾認為,數學學習唯一有效的方式是“再創造”。本環節充分放手,運用幾何直觀性,讓學生用畫圖的方法模擬植樹,描述和分析問題,借助幾何直觀性把較復雜的問題變得簡明、形象,讓學生經歷了知識形成的過程,感知植樹問題在兩端都栽的情況下,間隔數和棵樹之間的關系。同時,使學生在“做”的過程和“思考”的過程中積累數學活動經驗,提高數學素養。

【評析】學生自主選擇一個總長和一個間隔長并求出棵數,尊重學生的主體地位。同時通過小組操作探究,讓學生體會復雜問題簡單化的數學思想,也為后面發現規律做了很好的鋪墊。

(3)觀察發現規律

師:總長、間隔數、間隔長、棵數都在變化,但有一個規律是不變的,你發現了嗎?(體會變與不變思想)

生:棵樹總比間隔數多1。

師:棵數為什么總比間隔數多1呢?

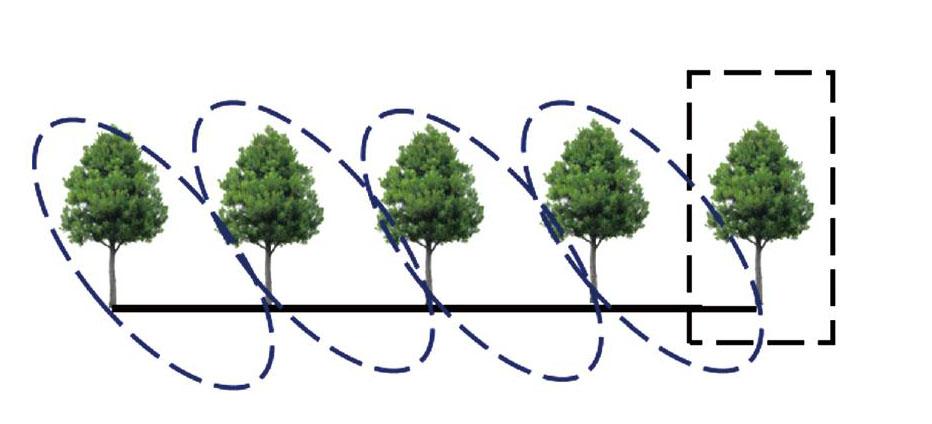

借助所畫圖理解一一對應思想。(討論、匯報)

生1:因為根據我們組畫的圖發現,第一棵樹后面有5米,又一棵樹又有5米,又一棵樹后面又有5米……最后還有一棵樹。

生2:因為一個間隔對應了一棵樹,最后還有一棵樹。

借助課件動畫演示理解一一對應思想。(演示見下圖)

設計意圖:古希臘哲學家蘇格拉底認為,雖然特殊的事件或事物在某些方面變化或消逝,但它們在某些方面是同一的,從不變化、從不消逝。小學數學學習的規律、性質等都是運用不完全歸納法得出的,即從大量變化的數據中發現不變的數學本質。因此,在教學中應創造機會讓學生在變化的數據中找到不變的規律,體會變與不變的辯證關系,滲透變中不變的數學思想。

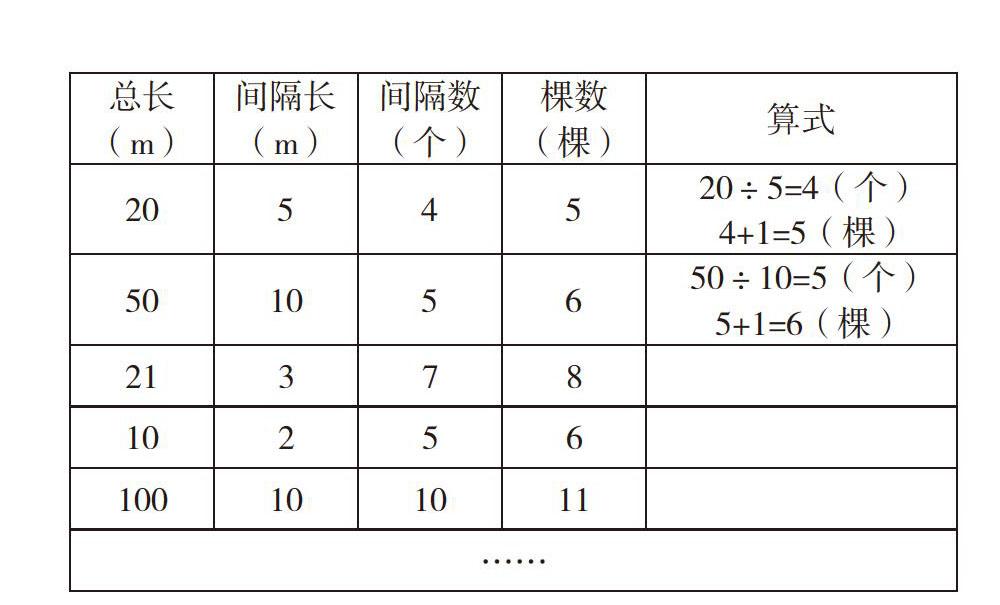

(4)抽象算式

師:在剛才的探究中,間隔數和棵數是數出來的,你能通過計算得出來嗎?(填寫算式)

小組內寫出自己的算式。

第一組:20÷5=4(個) ? ? 4+1=5(棵)

①為什么用除法?(生:20除以5表示20米里面有幾個這樣的間隔)

②第一個算式中的商和第二個算式中的第一個加數分別表示什么意思?

生1:商的4表示4個間隔,加數4也表示4個間隔

生2:商的4表示4個間隔,加數4表示4個間隔對應的4棵樹。

③為什么加1?

生:因為一個間隔對應一棵樹,最后還多的一棵樹,所以要再加1。

第二組:50÷10=5(個) ? ? 5+1=6(棵)

第三組:……

(5)抽象公式

師:在今天研究的兩端都栽的植樹問題中,你認為怎樣求所植棵數?

生:總長÷間隔長=間隔數 ? ? ?棵數=間隔數+1

教師板書:總長÷間隔長=間隔數 ? ? 棵數=間隔數+1

(6)前后呼應、回歸例題:同學們在全長100米的小路的一邊植樹,每隔5米栽一棵(兩端要栽)。一共要栽多少棵樹?

生:100÷5=20(個)

20+1=21(棵)

答:一共要栽21棵樹。

設計意圖:抽象性是數學的基本特征之一。引導學生將幾何直觀的過程抽象成算式,培養學生的抽象思維。

3.抽象模型。

①師:生活中像這樣的問題還有哪些?

生:路燈、掛燈籠、樓房、排隊等等。

②師:這些物體,我們可以去掉他們華麗的外衣,以燈籠為例,無限縮小,最后變成數學中的點,這個點可以表示什么?(同時課件演示燈籠縮小變點)

③揭示本質:植樹問題就是點和線之間的關系問題。

點數=線段數+1

設計意圖:《義務教育數學課程標準(2011版)》指出:“教師要揭示知識的實質及其體現的數學思想。”“模型思想的建立是學生體會和理解數學與外部世界聯系的基本途徑。”植樹問題的本質其實是數學中點與線關系的問題。本環節揭露數學本質,形成數學建模,滲透模型思想。

【評析】在發現規律、理解算式的意義,以及抽象出數學模型的過程中,讓學生經歷“每隔5米、10米、3米……栽一棵樹”“每5米、10米、3米……一個間隔”“一個間隔對應一棵樹”,三次層層遞進的認識,也充分體現一一對應的數學思想,整個過程都是算式與圖形結合,也體現了數形結合的數學思想。通過合作交流,發現幾組算式中的變與不變,自然而然地找到棵數與間隔數之間的關系,透過現象看到本質:植樹問題就是點和線之間的關系問題,點數=線段數+1。建立數學模型,培養學生言必有據的科學態度和嚴謹的思維習慣。

三、回歸生活,實際應用

在一條全長2千米的街道兩旁安裝路燈(兩端也要安裝),每隔50米安一盞。一共要安裝多少盞路燈?

四、課堂小結、提煉經驗

1.今天你學到了什么?

2.活動過程梳理:分析→假設→操作→結論

3.拓展植樹問題的另外兩種情況,進行知識遷移。

設計意圖:《義務教育數學課程標準(2011版)》指出:“推理能力的發展應貫穿于整個數學學習的過程中。推理是數學的基本思維方式,也是人們學習和生活中經常使用的思維方式。”通過本節課的學習與探究,引導學生能憑借經驗和直覺,通過歸納和類比等方式推斷出植樹問題在其他情況中的間隔數與棵樹之間的關系,培養學生的推理能力。

④詩詞鑒賞:興慶湖畔景色嬌,一行垂柳一行桃。繞湖周長兩千米,間隔五米全栽到。漫步湖邊賞春色,可知桃柳各多少?

設計意圖:《義務教育數學課程標準(2011版)》指出:“體會數學知識之間、數學與其他學科之間、數學與生活之間的聯系。”課后詩詞鑒賞能使學科體會到生活中處處有數學,數學與其他學科的緊密聯系。讓學生帶著問題來到課堂,帶著問題離開課堂。

【評析】通過提供生活中的不同情境,讓學生體會生活中的一些問題是與植樹問題相同的,有利于讓學生養成用數學的眼光觀察現實世界的習慣,也有利于學生發展用數學的思維分析實際問題的能力。

機動練習:園林工人沿著一條筆直的公路一側植樹,每隔6米種一棵,一共種了36棵(兩端都種),從第一棵到最后一棵的距離有多遠?

【總評】

本節課的教學主要有以下幾個特點:

1.從植樹問題到建構植樹模型需要一個“以小見大”的漸進過程。植樹問題模型的建構不是一蹴而就的,需要讓學生經歷漸進過程。這節課通過三個層次幫助學生建構模型。

層次一:初步建構點段之間的一一對應關系。

師:以小組為單位,自己假設一個總長和一個間隔長并求出棵數。學生通過小組操作探究,用圖示畫出不同“總長”與不同“間隔長”,并算出對應的不同間隔與棵數。這樣學生在操作的過程中初步建構點段之間一一對應的關系,而且能主動調整數據,體會化繁為簡的思想。

層次二:發現模型關系。

學生從自己選擇的10米、15米、25米、50米……的小路兩端都栽樹,每隔5米栽一棵,一共能栽多少棵樹?借助畫圖進行驗證,學生發現:無論是10米、15米、25米、50米,長度雖然不同,兩端都栽,總長÷間隔長=間隔數,棵數=間隔數+1,多樣的數據和豐富的認識有助于幫助學生深化點段之間一一對應的關系。

層次三:抽象出模型關系。

當學生有了豐富的認識后,教師提出了問題:生活中像這樣的問題還有哪些?生:路燈、掛燈籠、樓房、排隊等等。師:這些物體,我們可以去掉他們華麗的外衣,以燈籠為例,無限縮小,最后變成數學中的點,這個點可以表示什么?(同時課件演示燈籠縮小變點)揭示本質:植樹問題就是點和線之間的關系問題,點數=線段數+1。

上述三個層次的設計,就是讓學生經歷“以小見大”的漸進過程。使學生在研究問題中由淺入深慢慢建構植樹模型。

2.開放的學習方式讓學生學得輕松愉快。

曾經聽過其他教師執教這節課,總感覺教師帶著學生一步一步地研究,學生確實不出差錯,但是看得出學生學得很累。而這節課的教學,老師為學生提供有目標的小組合作與自主研究的空間,讓學生交流發現了計算方法,且讓學生自主經歷建構植樹模型的過程,學生學得輕松愉快。

3.鞏固練習凸顯植樹模型的結構化。

這節課老師將植樹問題拓展到相應的一類生活情境,如路燈問題、掛燈籠問題、排隊問題,側重點是鞏固不同情況下點與段數之間的對應關系,使學生發自內心地感受到“看起來情境不同,但是它們都是一類題”,凸顯模型的結構化,既達到舉一反三的教學效果,又有利于培養學生透過現象揭示本質的洞察能力。