“嫦娥四號”著陸月球背面意味著什么

肖婷婷

由于“潮汐鎖定”效應,月球繞地球公轉與自轉的周期相同,自古以來,人類在地球上看到的月球永遠是半個月亮,站在地球上看不到月背。

在沒有太空探測器的年代,月球背面一直是神秘的未知世界。直到60年前,蘇聯的“月球3號”探測器傳回了第一張月球背面的影像。50年前,美國“阿波羅8號”的3位宇航員在環月飛行時,成為最先親眼看見月球背面的人類。

越來越多去往月球的探測器讓人們發現,原來月球背面和正面如此不同:正面相對平坦,而背面崎嶇不平、遍布坑坑洼洼的撞擊坑。無論是物質成分、形貌構造還是巖石年齡,正面和背面都有很大差異。

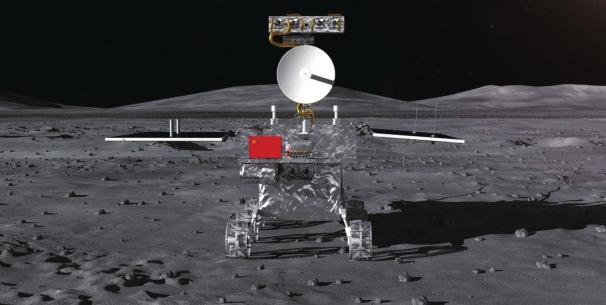

2004年1月,中國月球探測工程全面啟動,嫦娥探月距今已經走過了15年。2015年,“嫦娥四號”才正式決定到月球背面著陸。2019年1月3日10時26分,經過約38萬公里、26天的漫長飛行后,中國“嫦娥四號”探測器成功在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區,實現人類探測器首次月背軟著陸。隨后,“嫦娥四號”通過“鵲橋”中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖,揭開了古老月背的神秘面紗。

隨后的一兩天里,“玉兔二號”通過“鵲橋”號中繼衛星相繼發送回大量月球背部的高清無碼影像,令世界天文學者為之振奮。

“嫦娥四號”成功著陸月球背面,對中國探月、乃至整個人類探月,到底有多大意義?

月球背后探測會給科研界帶來什么

直接劃重點:

月球背面幾乎全是環形山/撞擊坑(97.5%),比正面多得多(69%),形成原因和目前的情況只有理論解釋,缺乏實地驗證;

月球背面南極-艾特肯盆地,是太陽系第二大超級隕石坑,早在1998年,NASA的“月球勘探者號”就發現這里存在水冰,而且更接近月球最原始的情況;

“嫦娥四號”實際著陸地點位于該區域中部的馮·卡門環形山,它以錢學森的恩師的名字命名。這里經過了強烈碰撞,極可能曾經被熔巖淹沒,各類物質含量豐富,或許留有月幔最原始的成分,保留了月球最深層的秘密;

“月球上氦三能量開發可供人類能源需求XX萬/億年”的說法,相信大家已經看過很多了,而理論上月球背面環境更容易產生氦三;

月球背面有天然的“屏蔽”,沒有任何來自地球的輻射干擾,這意味著它有著無比完美的安靜環境做天文觀測;

月球背面的月壤也極有可能與正面大不相同。

以上,基本意味著第一個實現月球背面著陸的探測器將會收獲眾多獨特的科研成果,對世界航天和天文界都將是巨大的貢獻。

著陸區域到底有多復雜

月球背面隕石坑密布、尤其南極-艾特肯盆地的地形和高程圖異常復雜,對各種配合著陸傳感器的系統要求很高。尤其是高度方面的變化速度超過了以往任何一次著陸,最大落差高達16.1千米。馮·卡門環形山屬于其中一塊核心區域,對“嫦娥四號”而言,相當于翻越崇山峻嶺來找它。

如果把此前探測器在月球正面的著陸情形描述為小船輕輕劃過湖面,“嫦娥四號”在月球背面的著陸就好比在風暴中沖浪,難度不可同日而語。

為了成功著陸并釋放月球車探測,所克服的困難難度和意義可想而知。

為什么4天就到月球,還遲遲不著陸

“嫦娥四號”早在2018年12月8日就出發,使用了我國目前深空探測的最強火箭長三乙改III型。3.8噸重的它僅花了4天14時16分就完成了發射、軌道校正、近月制動、進入工作軌道,是四次主要任務中最短的一個。但依然等到了2019年1月3日才進行著陸任務。

為什么需要這么長的時間呢?是為了等待時機。

月球被潮汐鎖定,自轉與公轉相同,導致它的一天相當于地球上的27天,一半是黑夜一半是白天。換做地球時間就是每隔近14天交替白天黑夜。在進入月球軌道后,“嫦娥四號”一邊測試儀器,一邊等待月球進入白天,畢竟它的主要能量來源是太陽能。

另一方面,由于降落地點處于南極附近,它需要逐漸調整軌道傾角才能經過這里,比較耗時。同時,也要等待太陽光照在月球的角度達到理想的狀態,這樣所有的地貌都會有比較清晰的陰影,最大程度輔助光學設備選擇并定位著陸地點。

“嫦娥四號”著陸怎么“走位”

由于降落的難度大大增加,“嫦娥四號”的著陸方式也跟著作出改動。由于著陸地的獨特地貌特點,它的避障需求遠高于其他著陸任務。

可以看出,在進入準備階段后,“嫦娥四號”的軌跡不降反升,而后進入一個幾乎要實現長距離垂直下降過程,期間完成避障、懸停、精避障、緩速降落全過程,難度極大。這么一個復雜的“走位”,對自主導航制導與控制要求極高。

“嫦娥四號”的能量怎么來

采用太陽能電池板和充電電池組合,是很多月球探測器的基本配備。在(月球)白天,月球上太陽能極其充沛,太陽能電池板充電,剩余電能儲蓄下來,所有系統正常工作。晚上能量不足,只能冬眠或降低工作強度。我國的“嫦娥三號”和“玉兔號”任務,以及蘇聯、美國諸多無人探測器,大都采用這個方案。

為應對夜晚過低的溫度,探測器還需要攜帶放射性同位素元素钚-238,它的半衰期長達88年,會源源不斷釋放熱量,做保溫用,“嫦娥三號”即是如此。與此同時,它的熱量也可以收集起來用以發電,這就是大名鼎鼎的“核電池”,太陽系的五個使者:“先鋒十號”“先鋒十一號”“旅行者一號”“旅行者二號”““新視野號”,皆是依靠它實現了深空之旅。

而在“嫦娥四號”上,中國將首次實驗自己的“核電池”技術。盡管它不是最主要的能量來源,但這個突破已經意義重大。

國際合作大突破

嫦娥探月工程作為中國最具標志性大型科學研究項目之一,在擴展中國航天國際影響力、甚至直接促進國際合作方面的意義對我國而言是無可取代的,而“嫦娥四號”任務(本質上“鵲橋號”中繼衛星也屬于“嫦娥四號”任務的一部分)更是為中國航天邁出了突破性的一步。

在科學方面,低射頻電探測儀是與荷蘭合作,月表中子與輻射劑量探測儀是與德國合作,中性原子探測儀是和瑞典合作,月球小型光學成像探測儀是與沙特合作。

在任務成功后,“嫦娥四號”收集來的一手科研數據將會對外全部公開,歡迎全世界科學家共同研究。一言以蔽之:嫦娥工程是近些年中國航天在國際上最大的一張名片,造成廣泛影響的同時,也在行業內外得到了很多關注,是我國航天對外開放吸引合作的最佳平臺。

因而,眼前的“嫦娥四號”,不僅是中國的,更是全世界的。它的科學和工程意義,對整個人類而言都是重大突破。