他們把炸彈送上希特勒專機(jī)

袁野

阿道夫·希特勒倚仗德國軍隊(duì)征服了大半個(gè)歐洲,卻也險(xiǎn)些被“定點(diǎn)清除”。談到刺殺希特勒,克勞斯·馮·施陶芬伯格的“瓦爾基里行動(dòng)”廣為人知。事實(shí)上,在裝滿炸藥的公文包在東普魯士的“狼穴”炸響前,德軍內(nèi)部的反抗勢力還策劃過另一次針對“元首”的暗殺;雖然這次行動(dòng)同樣功虧一簣,但計(jì)劃執(zhí)行者的結(jié)局比施陶芬伯格等人美好太多。

致命包裹與“元首”一道起飛

1943年3月13日,春寒料峭。希特勒乘專機(jī)抵達(dá)蘇聯(lián)斯摩棱斯克。前來迎接的人群中包括德軍中央集團(tuán)軍群參謀長馮·特雷斯科夫少將,他是軍方秘密反抗運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)袖之一。

午餐時(shí),特雷斯科夫同希特勒的一名隨從談天說地,還漫不經(jīng)心地問后者能否幫個(gè)小忙:把一個(gè)裝有兩瓶白蘭地的包裹帶上飛機(jī),轉(zhuǎn)交給陸軍總司令部的史蒂夫?qū)④姟?/p>

隨從爽快地答應(yīng)了。觥籌交錯(cuò)過后,希特勒準(zhǔn)備踏上歸程,特雷斯科夫的副手法比安·馮·施拉布倫多夫帶著“快遞”及時(shí)趕到機(jī)場,不過,包裹里沒有美酒,只有烈性炸藥。

特雷斯科夫與施拉布倫多夫?yàn)檫@次刺殺做了精心準(zhǔn)備。炸彈的引信和炸藥沒有用“嘶嘶作響”的德國貨,而是用了英國進(jìn)口的“靜音型”產(chǎn)品:只要按下按鈕,一個(gè)小玻璃瓶就會(huì)被打破,瓶中流出腐蝕性液體逐漸侵蝕引線,最終觸發(fā)撞針,激發(fā)雷管,引爆炸藥。

施拉布倫多夫反復(fù)操練,“能在夢中完成動(dòng)作”。他還進(jìn)行了試爆,發(fā)現(xiàn)在低溫情況下,引爆時(shí)間長于預(yù)期。一切安排妥當(dāng),就輪到特雷斯科夫出馬,讓炸彈蒙混過關(guān)。

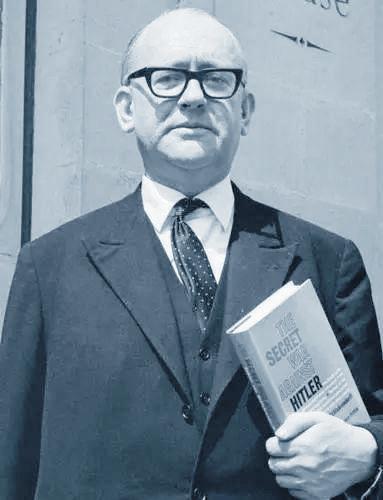

希特勒登機(jī)啟程的那一刻,施拉布倫多夫按下了按鈕。引爆時(shí)間設(shè)定為30分鐘。“我知道,希特勒的專機(jī)有特別的安全措施,他所在的機(jī)艙有裝甲防護(hù),”施拉布倫多夫在回憶錄《反對希特勒的軍官》中寫道,“但我們相信,這個(gè)分量的炸藥足以摧毀整架飛機(jī)。”

刺殺失敗,都是低溫惹的禍?

按照計(jì)算,希特勒的專機(jī)會(huì)在抵達(dá)白俄羅斯明斯克前被炸得粉碎。然而,兩個(gè)多小時(shí)過后,消息傳來:“元首”平安降落。顯然,行動(dòng)失敗了。

特雷斯科夫與施拉布倫多夫聞?dòng)嵈篌@,緊急商討接下來該怎么辦。躊躇片刻,少將決定給那位隨行人員打個(gè)電話,請他先不要把包裹交給史蒂夫?qū)④姡ㄊ返俜虿⒎欠纯菇M織成員),理由是“里頭的東西搞錯(cuò)了”。從對方的回答來看,炸彈還沒有被發(fā)現(xiàn)。

第二天,施拉布倫多夫風(fēng)塵仆仆地乘運(yùn)輸機(jī)趕到明斯克,用兩瓶貨真價(jià)實(shí)的白蘭地?fù)Q回了炸彈。在回憶錄中,施拉布倫多夫?qū)懙溃骸澳俏徊恢榈碾S行人員笑著把炸彈遞給我,他劇烈地?fù)u晃包裹,以至于我擔(dān)心炸彈會(huì)當(dāng)場爆炸,因?yàn)橐粹o早就按下了。當(dāng)時(shí)的感覺無法描述。我故作鎮(zhèn)定地接過炸彈,立即乘車前往火車站。”

進(jìn)入車上的包廂,施拉布倫多夫鎖好門,拆包檢查。他發(fā)現(xiàn),玻璃瓶碎了,液體侵蝕了引線,但撞針毫無反應(yīng),也就無法引爆雷管。不是英國貨質(zhì)量不好,導(dǎo)致炸彈失靈的可能是飛機(jī)行李艙內(nèi)的低溫。“失望與喜悅一齊涌上心頭。”施拉布倫多夫回憶說。

雖然遭遇挫折,但兩人沒有氣餒,此后繼續(xù)設(shè)計(jì)了其他刺殺方案,但都沒有成功。

“為了阻止希特勒,我們不惜任何代價(jià)”

施拉布倫多夫1907年生于普魯士貴族家庭,學(xué)生時(shí)代接受了法學(xué)教育,后來加入德國軍隊(duì)。根據(jù)回憶錄,早在1939年8月,還是一名預(yù)備役中尉的他就向英國泄露了蘇德《互不侵犯條約》的談判情況,并預(yù)報(bào)了德國對波蘭的突襲,可惜沒有受到重視。

1942年,施拉布倫多夫成了特雷斯科夫的副官。這個(gè)早就對納粹不滿的年輕人很快成為抵抗組織的干將,擔(dān)任遠(yuǎn)在前線的特雷斯科夫和柏林同仁之間的聯(lián)絡(luò)人。

1944年7月20日的“瓦爾基里行動(dòng)”失敗后,納粹當(dāng)局對德軍內(nèi)部的抵抗組織發(fā)動(dòng)了瘋狂報(bào)復(fù)。被蓋世太保形容為“刺殺陰謀原動(dòng)力”的特雷斯科夫于“狼穴”爆炸次日在前線自殺身亡。不久,施拉布倫多夫被捕,迎接他的將是死刑判決。

可是,戲劇性的一幕發(fā)生了——在宣判當(dāng)日,法院遭到盟軍轟炸,審判長當(dāng)場殞命。據(jù)稱,后者被炸身亡時(shí),手里抓著施拉布倫多夫的判決書。

死神的鐮刀暫時(shí)挪開了,施拉布倫多夫在一所所監(jiān)獄間不停地轉(zhuǎn)移,直到1945年4月24日和另外140名囚犯來到意大利南蒂羅爾。那里的黨衛(wèi)隊(duì)已接到命令,要在這些重犯落入敵軍之手前解決他們。

不過,幸運(yùn)女神又一次眷顧了施拉布倫多夫:駐守當(dāng)?shù)氐牡聡鴩儡娨姶髣菀讶ィs跑了希特勒的爪牙,釋放了囚犯,他們于當(dāng)年5月5日迎來了美國大兵。

懲治納粹戰(zhàn)犯的紐倫堡審判期間,施拉布倫多夫成為美國戰(zhàn)略情報(bào)局(中情局前身)的顧問。美國方面曾建議西德第一任總理康拉德·阿登納任命施拉布倫多夫?yàn)槁?lián)邦憲法保護(hù)辦公室負(fù)責(zé)人,但后者因健康原因謝絕了。1955年,學(xué)法律出身的施拉布倫多夫重操舊業(yè),并于1967年當(dāng)上了西德聯(lián)邦憲法法院的法官,在法律界一直工作到1980年去世。

二戰(zhàn)結(jié)束不久,這位大難不死的抵抗戰(zhàn)士根據(jù)自己的經(jīng)歷出版了《反對希特勒的軍官》,這被視為第一本介紹德軍內(nèi)部反抗運(yùn)動(dòng)的作品。在這部回憶錄中,施拉布倫多夫?qū)懙溃骸盀榱俗柚瓜L乩眨覀儾幌魏未鷥r(jià),即使?fàn)奚谌蹏矡o所謂。這是我們最緊迫的使命。”

摘編自《青年參考》 2019年1月2日