無人機通信網絡安全綜述

王利 王普 閆崢

摘? ?要:隨著信息技術的不斷發展,越來越多的無人機被應用到各種不同的場景。但是與此同時,針對無人機的系統和通信的安全威脅和攻擊也越來越多。由于無人機自身獨有的特性,傳統的安全保護方案很難完全直接應用在無人機系統中來防止攻擊,同時這些特點也為無人機系統的保護帶來了很多好處。文章在詳細介紹無人機系統及其通信系統的基礎上,分析了無人機鏈路層與網絡層所面臨的安全威脅和可能的攻擊方法,并總結已有的安全解決方案。最后,總結本文并提出無人機安全未來研究的展望。

關鍵詞:無人機安全;鏈路層安全;網絡層安全;通信方案;認證方案

中圖分類號:TP 391.1? ? ? ? ? 文獻標識碼:A

Abstract: With the continuous blooming of information technology, a growing number of unmanned aerial vehicles (UAVs) has been applied in various and different application scenarios. But, at the same time, there are increasing security threats and attacks involving in UAV systems and communications. Owing to their distinctive features, it is hard to directly apply the traditional security manners in the UAV system to prevent attacks. Meanwhile, they also bring new merits to protect the UAV system. Thus, this paper first introduces the UAV system architecture and a variety of communication technologies for UAV. Then we elaborate on some vulnerabilities of UAV communications from both physical layer and network layer, as well as corresponding security solutions. Last, we conclude the paper and briefly give some future prospect of UAV security.

Key words: UAV security; link layer security; network layer security; communication scheme; authentication scheme

1 引言

隨著信息通信技術的飛速發展,學術界和工業界對無人機展現出了極大的關注,其相關技術也越來越成熟。無人機具有成本低、易部署、高度靈活性和適應性等特點,因此適用于那些可能對人類直接操作困難甚至危險的領域,例如氣體泄漏檢測、森林火災撲救、工廠管道監測、軍事訓練、地震搜索和救援等,或者可以作為無線傳感器網絡中繼以及空中移動基站等。在民用無人機領域,大疆創新在消費級無人機領域的市場占有率高達70%;京東和亞馬遜也開始使用無人機技術,讓包裹在30分鐘內送達至客戶手中;美國初創企業Zipline提供無人機藥物運輸業務。

目前,無人機雖然方便了人們的工作和生活,但是在安全方面做的還不夠完善,存在諸多的問題和缺陷。隨著無人機應用爆炸式的增長,涉及無人機安全及隱私等問題頻繁地登上各大媒體的頭條。由于無人機及其通信結構的特性,當攻擊者截獲通信信息或者劫持無人機本身時,都會給使用者和周圍環境帶來嚴重的后果。因此,本文將首先介紹無人機及其通信系統,然后詳述其無線通信鏈路和網絡傳輸所面臨的安全威脅,并探討目前的研究現狀和相關解決方法。最后,對無人機安全的研究進行總結和展望。

2 無人機系統及其通信方案

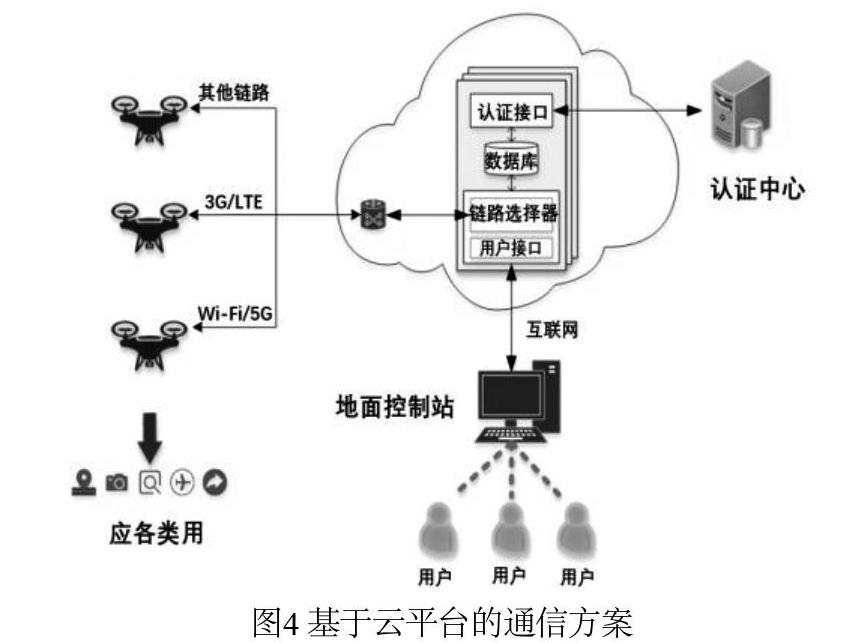

無人機應用場景越來越廣泛,其系統結構和通信方案會隨之有所變化,但是都基于典型的無人機系統框架,包括無人機、地面控制站和通信鏈路。在實際無人機應用中,按照不同領域的劃分,可分為軍用、民用和消費級三大類。不同領域對無人機的性能要求各有偏重。小中型無人機相較于大型無人機來說在民用及消費級領域更加廣泛,它們的運營成本較低,并且在某些情況下可以提供更好更快捷的情境感知和易部署的能力。因此,本文內容主要基于中小型無人機系統。

2.1 無人機系統

如圖1所示,典型的無人機系統主要由無人機、地面控制站以及傳輸信息的通信鏈路組成。圖1中左半部分為地面控制站,主要由控制模塊與通信模塊構成,其主要的作用是實現地面操作人員與無人機之間的交互和控制。通信鏈路模塊主要包括遙控信號、無線數傳和Wi-Fi通信等子模塊。系統框圖1右邊包括動力系統、主控制處理單元、通信模塊、無人機狀態執行單元以及各種傳感器。動力系統負責為無人機的飛行和穩定提供動力。主控制處理單元負責維持無人機的飛行控制和導航,將接收到的命令轉換成動力系統的操作指令。傳感器主要包括GPS(Global Positioning System,全球定位系統)、視覺傳感器、磁力計、陀螺儀等。在實際應用中,操作人員可以操作控制模塊,控制模塊生成控制指令,并通過通信模塊發送給無人機,無人機結合GPS等傳感器感知信息,生成無人機飛行控制指令,改變無人機的飛行狀態,從而實現了對遠程無人機的控制。

2.2 通信系統

在不同的無人機應用場景中,無人機控制通信系統會采取相應的通信方案,按照通信的距離和要求,主要分為三種:Wi-Fi、蜂窩網絡和基于云端的技術。

(1)Wi-Fi 鏈路:傳統的無人機通信都是通過Wi-Fi的方式實現無人機與手持控制器之間的直接通信。例如,Parrot和大疆的無人機都支持設備通過Wi-Fi操作無人機,其包括命令和圖像的傳輸。如圖2所示,手持控制器通過Wi-Fi通信鏈路向無人機發送飛行命令,同時無人機也會將拍攝的視頻通過專用的視頻鏈路傳輸給接收設備。特定模型中,控制器會將視頻數據以及無人機飛行狀態傳輸給外接移動設備進行直觀顯示,包括無人機的高度、速率等。在短距離通信時,直接控制方案是一種相當成熟的方案,但是由于Wi-Fi通信鏈路本身通信的距離限制,導致使用該方案的無人機無法執行長距離的任務。

(2)中繼鏈路:由于Wi-Fi直連控制存在視距通信范圍上的限制,所以基于蜂窩網絡的無人機通信技術受到青睞。在下一代通信網絡中,已經將無人機通信網絡作為重點方向[1],甚至將無人機作為新型的空中用戶,可以直接接入基站訪問蜂窩通信網絡。如圖3所示,當無人機需要飛行距離控制站超過幾百米或者更遠的地方執行任務時,蜂窩基站可以作為中繼節點,延長無人機與地面控制器的傳輸距離,中繼傳輸控制命令和視頻數據[2]。另外,對于更遠的通信范圍,無人機甚至需要衛星網絡進行中繼傳輸,這也是下一代天空地通信網絡所研究的內容。

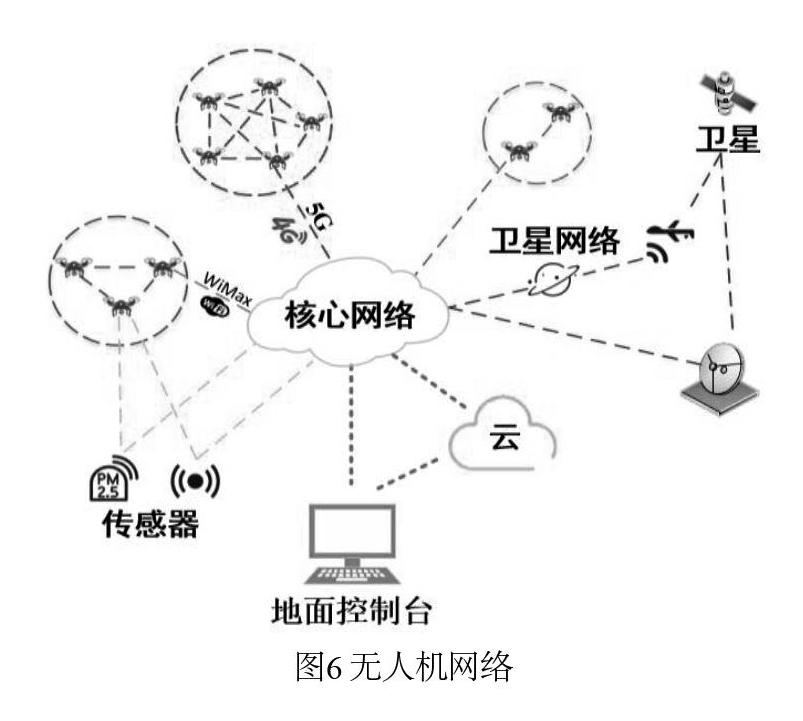

(3)云端鏈路:隨著無人機的應用日趨廣泛,對無人機通信系統的需要也日益復雜。在執行某一個任務時,無人機通信可能同時需要短距離直接控制、超視距中繼傳輸。因此,研究人員提出了基于云端虛擬服務的通信方式。這種通信方式會根據無人機的應用場景和通信需求,自主選擇相應的鏈路方案,而不是提供單一的連接方式,使得無人機能夠在多種環境下保持通信能力。如圖4所示,云端可以自主選擇不同的通信鏈路。此外,利用云服務,無人機可以將需要占用較多的計算任務轉移至云平臺或者邊緣云,減少無人機在計算上的開銷,增加其在執行任務的效率,提高其續航能力。除了提供直接鏈路和中繼鏈路的通信方案外,Musmeci等人所設計的基于Web的云平臺接入方案還能夠對無人機進行調度管理[3]。與人工手動操作相比,云端調度器能夠大大提高了無人機任務執行的效率。

3 無線鏈路安全

無人機移動速度快、部署方便,但是其無線鏈路的開放性,使得通信鏈路充滿威脅。攻擊者可以直接接收無人機的無線信號,竊取其通信數據,或者發射射頻干擾信號,使得無人機無法正常工作,甚至毀壞無人機。本文介紹了兩種主要的鏈路層攻擊類型:被動攻擊和主動攻擊,并介紹相應的解決方案以及結合無人機特點的新型未來解決方案。

3.1 針對鏈路層的安全攻擊

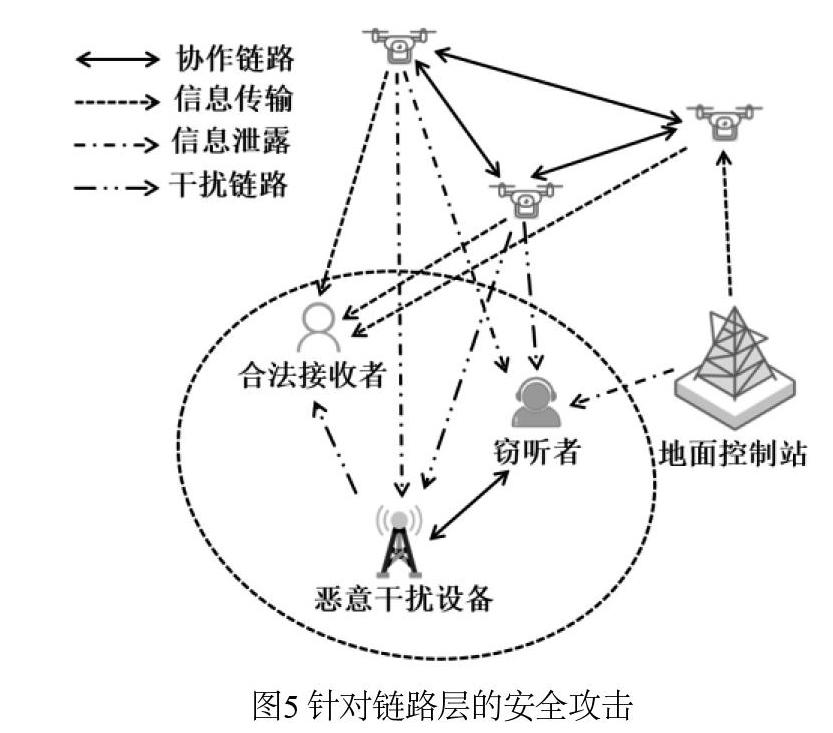

(1)被動攻擊:如圖5所示,被動攻擊是指潛在的竊聽者監聽無線信道并竊取其中信息,且不影響合法用戶接收消息。在竊聽過程中,竊聽者主要是收集信息,并不訪問信道,因此合法用戶無法檢測被動竊聽。在無人機系統中,無人機與地面設備傳輸,很難檢測竊聽攻擊并確認竊聽者的位置,從而很難預防這種攻擊手段[4]。

(2)主動攻擊:與被動竊聽相比,主動攻擊往往更為危險,其主要包括信息干擾和主動竊聽。如圖5所示,主動監聽者可以利用干擾設備向合法接收者惡意發送干擾信號,從而降低合法信道的信道容量,使得合法接收者接收不到或者接收到錯誤的信息,進而對無人機任務執行和信息傳輸造成極大影響。另外,主動竊聽者可以移動至最佳竊聽位置或者使用專業先進的無線設備,例如全雙工竊聽器,可以更好地接收無線信息。同時,它還可以與潛在的被動竊聽者進行交互協作,進一步提高了攻擊效果。因此,與被動竊聽相比較,主動攻擊可以極大提高監聽的信道容量,降低了合法用戶之間的安全信道容量。

3.2 鏈路層安全方法

從鏈路層的角度,為了提高安全性,需要降低竊聽者得到的有效信息,增加了合法用戶接收安全信息的速率。在無人機系統中,可以利用無人機自身的移動性和靈活性來進一步增強安全信息傳輸。另外,利用無人機的移動性來估計攻擊者的位置,為下一步安全方法的設計提供了有效地信息。在實際應用中,可以利用無人機初始位置、能源情況、最大航行速度等因素建模,估算出攻擊者的位置。

(1)飛行軌跡設計與資源優化:由于具備移動性和靈活性,無人機可以飛行至更加靠近合法用戶遠離竊聽者的位置,增加了信道安全容量。在飛行器進行通信的同時,可以根據信道安全容量模型,優化飛行軌跡,提高信息傳輸的安全性。例如,Sun等人提出了飛行軌跡與資源分配的聯合設計方法[4],當無人機不得不靠近竊聽者時,無人機可以降低傳輸功率或者停止傳輸,以減少信息泄漏的可能性。同時,無人機以全速遠離竊聽者。相反,當無人機靠近合法接收機時,則會放慢飛行速度并增加其傳輸功率以進行機密信息傳輸。

(2)注入噪聲:在極端情況下,很難通過建模獲取竊聽者的位置,此時可以在無線信號中注入人工噪聲來增加安全信息傳輸。如圖5所示,通過多個無人機之間的協作將人工噪聲傳輸到合法信道的零空間中,即通過減少竊聽信道的容量來減少信息的泄露但是不影響合法信道。人工噪聲會消耗無人機發射的功率,降低有效信息傳輸公率的分配。因此,在整個噪聲注入干擾竊聽者的過程,需要優化功率的分配來提高能量利用的效率。

(3)協作多點技術:為了減輕干擾攻擊,可以利用多個無人機之間的協作來增強鏈路層的安全性。當多個無人機可用時,可以增加優化系統資源的自由度。例如,無人機可以采用協作多點(CoMP)傳輸技術,如圖5所示多架無人機可以形成一個虛擬的天線陣列,增強合法接收機的接收信號能力,并降低竊聽器的接收信號能力。此外,系統中存在多個無人機的情況下,可以優化它們的軌跡和資源分配,讓一些無人機負責干擾竊聽者,其他無人機與地面合法用戶進行安全通信。

4.3.3 基于云端的安全控制方案

基于云端的控制方案中,無人機與云端會采取多種通信方式,所以需要一個安全協議棧來保證通信方式的切換。例如,通過蜂窩網絡通信時,無人機不僅需要在網絡層保證無人機與基站之間的安全通信,同時也需要在應用層保證無人機與云端服務器之間的安全認證。有研究者提出一種基于云平臺的無人機安全可認證協議。每個無人機與控制器在授權管理中心進行注冊,并得到基于身份的部分公私鑰對,然后計算出自身完整的公私鑰對,用于網絡服務和通信的認證。這些認證措施使得惡意用戶很難以匿名的方式加入無人機網絡或者非法控制無人機。同時,授權機構可以對無人機與地面控制器之間的通信進行監管,實現與政府無人機管理機構的兼容。

5 結束語

面對無人機存在的安全問題,本文首先介紹了無人機系統結構及三種通信常見的通信系統,在此基礎上詳細介紹了無人機的無線鏈路層和網絡層存在的安全威脅和可能的攻擊方法,并總結了相應的解決方案。總體來看,無人機通信當下面臨的主要威脅可分為對無線傳輸數據的竊聽、干擾以及對無人機網絡傳輸內容的篡改和身份的認證,使得無人機無法接收控制命令,失去執行任務的能力,甚至遭到毀壞。

盡管針對傳統網絡的安全方案已經相對成熟,但是由于無人機本身高移動性、能源限制和其自組網絡動態變化等原因,傳統的方案無法直接應用于無人機網絡,確保無人機的安全通信。所以在針對無人機安全方面要做的還有很多,包括從鏈路層的角度,發揮新型通信技術以及無人機移動性和靈活性的特點,提高了無人機無線信息傳輸的安全性和能量資源的有效利用率。在網絡層,針對靈活的網絡結構和不同的應用場景,提出了安全可靠的解決方案來保證無人機網絡的可靠安全運行。

參考文獻

[1] A. Fotouhi et al. Survey on UAV Cellular Communications: Practical Aspects, Standardization Advancements, Regulation, and Security Challenges[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, pp. 1-1.

[2] 徐珉,胡南.基于蜂窩網絡的無人機通信研究[J]. 移動通信, 2017,41(22): 23-28.

[3] R. Musmeci, K. Goss, S. Silvestri and G. L. Re. A Web Application for the Remote Control of Multiple Unmanned Aerial Vehicles[J].2019 International Conference on Computing, Networking and Communications(ICNC), Honolulu, HI, USA, 2019, pp. 1011-1017.

[4] Sun X, Ng D W K, Ding Z, et al. Physical Layer Security in UAV Systems: Challenges and Opportunities[J].IEEE Wireless Communications, 2019, pp. 40-47.

[5] Zeng Y, Lyu J, Zhang R. Cellular-Connected UAV: Potentials,Challenges and Promising Technologies[J]. IEEE Wireless Communications, 2018, pp.120-127.

[6] Wong V W S , Schober R, Ng D W K, et al. Key Technologies for 5G Wireless Systems || Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for 5G Systems[J].2017, pp. 109-132.

[7] He D, Chan S, Guizani M. Communication Security of Unmanned Aerial Vehicles[J]. IEEE Wireless Communications, 2017,pp. 2-7.

[8] Rodday N M, Schmidt R D O, Pras A. Exploring security vulnerabilities of unmanned aerial vehicles[A].Network Operations & Management Symposium. IEEE[C]. 2016,pp. 993-994.

[9] G. Vasconcelos, G. Carrijo, R. Miani, J. Souza and V. Guizilini.The Impact of DoS Attacks on the AR.Drone 2.0[A]. 2016 XIII Latin American Robotics Symposium and IV Brazilian Robotics Symposium (LARS/SBR), Recife[C]. 2016, pp. 127-132.

[10] Hooper M, Tian Y, Zhou R et al.Securing commercial WiFi-based UAVs from common security attacks[C].Military Communications Conference. IEEE, 2016:1213-1218.

[11] Podhradsky M, Hoffer N, Coopmans C. Improving communication security of open source UAVs: encrypting Radio Control link[A].The 2017 International Conference of Unmanned Aircraft Systems[C]. 2017, pp. 1153-1159.

[12] Yoon K, Park D, Yim Y et al. Security Authentication System Using Encrypted Channel on UAV Network[A].2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC). IEEE[A] 2017. pp.393-398.

[13] A. Y. Javaid, W. Sun, V. K. Devabhaktuni and M. Alam, Cyber security threat analysis and modeling of an unmanned aerial vehicle system[J].2012 IEEE Conference on Technologies for Homeland Security (HST), Waltham, MA, 2012, pp. 585-590.

[14] Deng H, Li W, Agrawal D P . Routing security in wireless ad hoc networks[J]. IEEE Communications Magazine, 2002, 40(10):70-75.

[15] 朱輝, 張業平, 于攀, 等. 面向無人機網絡的密鑰管理和認證協議[J]. 工程科學與技術, 2019, 51(03):162-170.

作者簡介:

王利(1997-),男,漢族,河南商丘人,西安電子科技大學,碩士;主要研究方向和關注領域:無人機安全。

王普(1992-),男,漢族,湖南婁底人,西安電子科技大學,博士;主要研究方向和關注領域:無人機安全、無線通信安全和信息安全。

閆崢(1972-),女,漢族,陜西西安人,西安電子科技大學,博士,教授;主要研究方向和關注領域:信任管理、可信計算、網絡空間安全、隱私保護。