城市已婚流動人口婚姻風險與干預機制

郭永昌,張 敏,丁金宏

(1.安慶師范大學資源環境學院,安徽安慶246133;2.安慶師范大學經濟管理學院,安徽安慶246133;3.華東師范大學 社會發展學院,上海200241)

城鄉流動人口經歷了城鄉空間轉換后,生活與工作方式及思想觀念變化對家庭生活形態產生強烈影響。部分已婚者夫妻分居兩地,部分已婚夫妻雖身居一地,但城鄉生活與工作方式的巨大差異導致生活摩擦增加,產生一定的婚姻風險。20世紀90年代以來,我國流動人口婚姻家庭成為學界研究的熱點,可以概括為五個方面。一是流動人口婚姻家庭面臨的問題或困境研究。重點集中在家庭暴力、婚姻解體后效應等研究。與一般家庭暴力相比,流動人口的家庭暴力情況更具復雜性、特殊性,呈現出暴力形式簡單、頻率高且程度較輕等特征[1]。婚姻暴力的發生因年齡、教育、就業狀況、對家庭的經濟貢獻、家庭權力關系和戶口性質而異[2]。婚姻解體也是流動人口面臨的嚴峻問題。婚姻的解體特別是由于家庭人口結構改變和一方親子關系的缺失會給子女的身心成長造成影響,長期在缺乏愛的情況下成長會引發不安全感和沉重的心理壓力[3]。二是流動人口婚變問題研究。因長期流動,夫妻、子女身居異地,導致家庭的完整性導致破壞。頻繁地域流動和職業流動所產生的二元性不利于婚姻穩定[4]。兩地生活增加了夫妻的隔膜,夫妻感情有所淡化[5]。夫妻長期兩地分居,使家庭功能無法完全實現,對夫妻感情和家庭穩定產生很大影響,容易出現婚姻危機[6]。夫妻雙方性格不合、家事沖突、過高的期望值和不健康的結婚動機使越來越多的婚姻走向終點[3]。夫妻分居沖擊著傳統家庭和婚姻,導致社會不穩定因素的增加,阻礙城市經濟的進一步發展,不利于其子女教育和成長等[7]。也有學者認為,流動家庭的超黏滯性,帶眷者比非帶眷者婚姻更為穩定[8];在社會生活空間變化和傳統因素相適應的過程中,夫妻間形成一種穩定的“親密伙伴”關系[9]。三是婚姻滿意度研究。夫妻關系維系因素、沖突解決方式、婚戀意愿、權利模式等是流動人口婚姻滿意度的主要影響因素[10]。流動的家庭化全家從鄉村遷徙至城鎮……由于中小城市的物價、房租比較低廉,戶籍管理方面相對寬松,小孩入托或入學也較為容易,故使全家外出務工經商者能夠較為輕松地在當地生活[11]。四是家庭功能變化研究。隨著“家庭化”流動方式的盛行,流動家庭的形態、結構和功能等發生了變革,家庭中的夫妻關系也隨之發生變化。流動家庭的夫妻關系雖保留了一些傳統農村夫妻關系的色彩,但也發生了一些轉變,而夫妻經濟收入、家庭分工、親屬關系和個人性格與思想觀念是影響夫妻關系的主要因素[12]。五是城市家庭服務的基層實踐。婚姻家庭服務開展的時間不長,一些城市積極探索,取得豐碩成果。服務模式建構有江門市蓬江區“4+1”的婚姻家庭支持系統,杭州市蕭山區“1+3X”工作體系等;規章制度建構有《北京市婚姻家庭輔導工作方案》《杭州市婚姻家庭輔導服務工作標準》《廣州白云區街道家庭綜合服務中心運營服務標準》等標準。三是機構建設有深圳市2007年建立鵬星社會工作服務社、東莞市2009年成立白玉蘭家庭服務中心、嘉興市成立陽光家庭社工事務所;珠海市2010年設立“珠海協作者婦女之家”等。這些專業服務平臺的建立,為已婚流動人口提供專業服務,在緩解婚姻家庭矛盾功不可沒。

由于家庭規模小型化,家庭成員之間的相互支持減少,感情交流減少。在家庭成員面臨巨大困難時,很難得到情感支持。與此同時,網絡交流方式消解了常規的家庭交流,使傳統的家庭面臨巨大的挑戰。流動人口到達城市后接觸各種誘惑的可能性增加,這使得家庭問題發生率增加,離婚成為婚姻風險的最直接體現。本研究僅著眼于已婚流動人口的婚姻風險,梳理流遷人口婚姻狀態,探索適用性強的干預方式,構建針對性強的預警機制,以期降低婚姻風險。

一、數據來源和研究方法

(一)數據來源

本文所使用的數據是國家社科基金項目“城鄉遷移流動人口婚姻穩定性研究”項目實地調查數據。此調查在2013年11月—2014年3月期間進行,選取遼寧省沈陽市、陜西省西安市、上海市、安徽省各地市為調查地點,以戶籍不在調查區生活、居住和工作的已婚流動人口為調查對象,通過問卷調查的方式,調查了遷移流動人口基本信息。發放問卷2 000份,回收有效問卷1 932份。

(二)研究方法

本文運用spss19.0中交叉分析工具,分析個人、家庭經濟、流出空間等對流動人口婚姻的影響。在操作過程中,將“有離婚念頭”與“配偶是否有離婚念頭”作為測度婚姻風險的基本指標。通過交叉分析受訪者年齡、受教育程度等人口學特征以及成婚因素、社會經濟因素,測度城鄉已婚流動人口的婚姻風險。

二、城市流動人口婚姻風險的特征

城市流動人口婚姻風險既存在性別、年齡、受教育程度等方面的差異,也存在個性、語言表達與溝通藝術個體方面的差異。

(一)總體特征

是否有離婚念頭是衡量婚姻風險的主要指標,離婚念頭越強,婚姻風險就越高。“一直有”離婚念頭選項中,被調查人占19.6%,其配偶占16.2%,被調查人比例高于其配偶,除扣一方沒有離婚念頭者,雙方均有離婚念頭者占16.2%。“有時有”選項中,被調查人占23.7%,其配偶占22.7%;“偶爾有”被調查人占9%其配偶占28%;“從無”選項中,被調查人占47.77%,其配偶占33.1%。有離婚念頭者比例接近七成,說明其婚姻問題不可小覷(表1)。

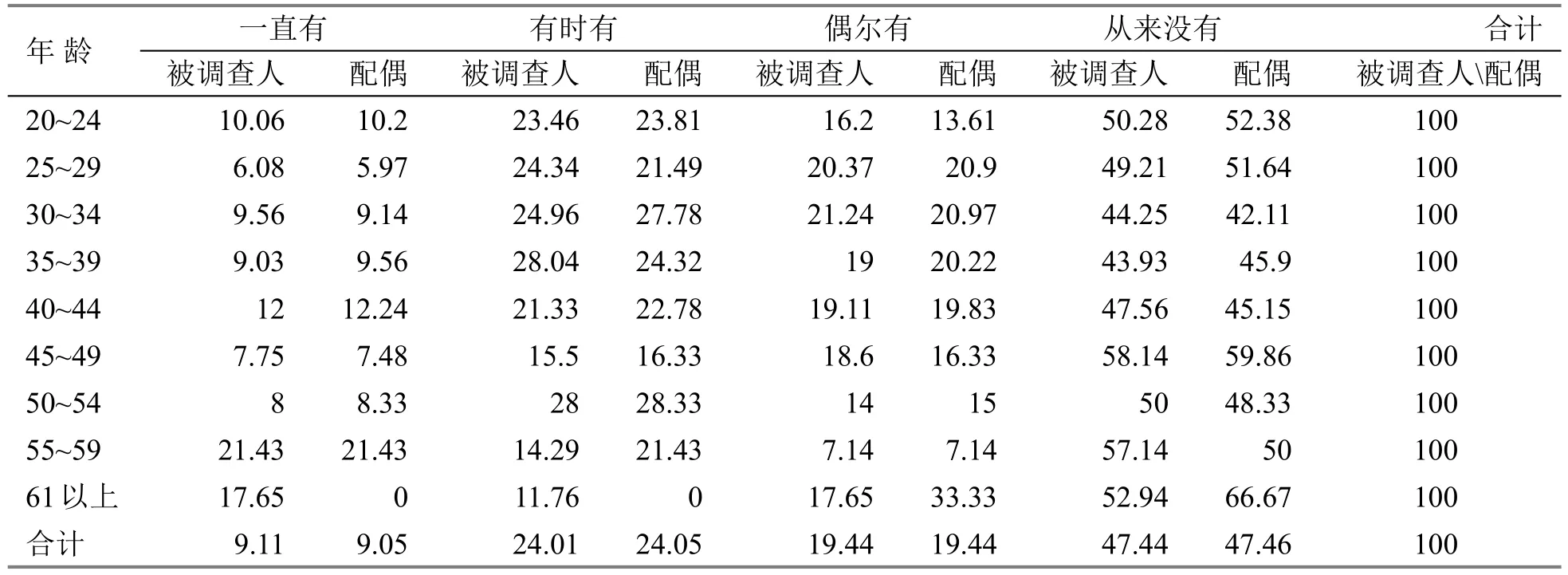

(二)分年齡組的婚姻風險

城鄉流動人口離婚風險的年齡差別并不顯著。除55歲及以上人口樣本數較少放而大了放大了風險以外,其他年齡段人口分布相對均衡。“一直有”選項中,20~24、40~44、50~59歲三段比例顯著高于平均水平,說明這三個年齡段分別處于結婚磨合、觀念分歧與雖老難合而產生的離婚風險。“有時有”選項中,30~34、50~55歲顯著高于平均水平;“偶爾有”選項各年齡段相對均衡,相對接近平均水平,“從來沒有”選項占四成以上,也相對均衡,各年齡段產生離婚念頭差異并不顯著(表2)。

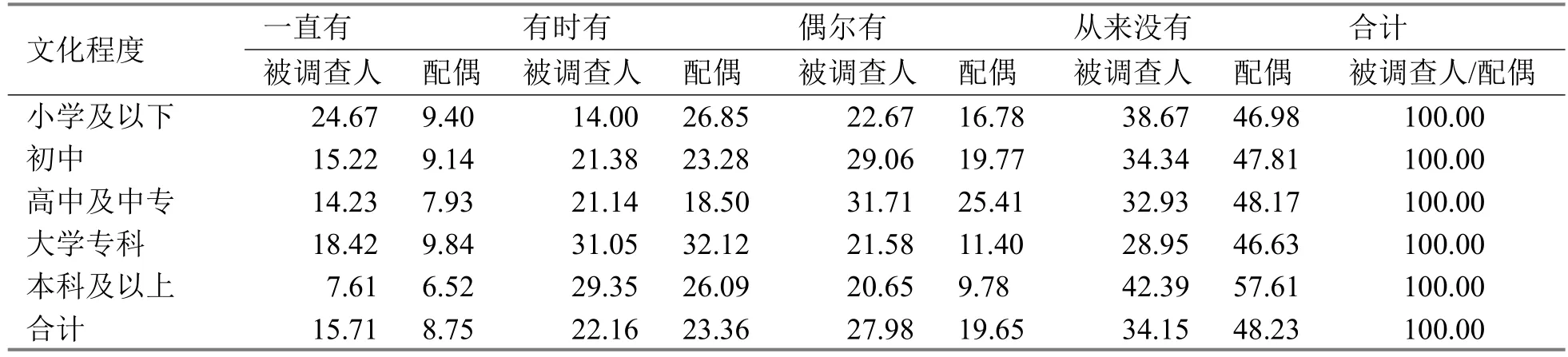

(三)分受教育程度的婚姻風險

低學歷人群離婚風險高于高學歷人群。“一直有”離婚念頭選項中,被調查人小學及以下者所占比例最高,為24.67%,其配偶大學專科所占比例最高,為9.40%。而大學本科及以上者所占比例最低,僅為7.61%。“有時有”選項中,被調查人大學專科比例最高,為31.05%,小學及以下為最低,僅占14.0%。配偶大學專科所占比例最高,為33.12%,高中及中專最低,為18.5%;“偶爾有”選項中,被調查人高中和中專所占比例最高,為31.71%,大學本科及以上最低,為20.65%,配偶高中及中專學歷者所占比例最高,為25.41%,大學本科學歷者所占比例最低,為9.78%。“從來沒有”選項中,被調查人及其配偶大學本科所占比例最高,分別為42.3%和57.61%,婚姻最為穩定(表3)。

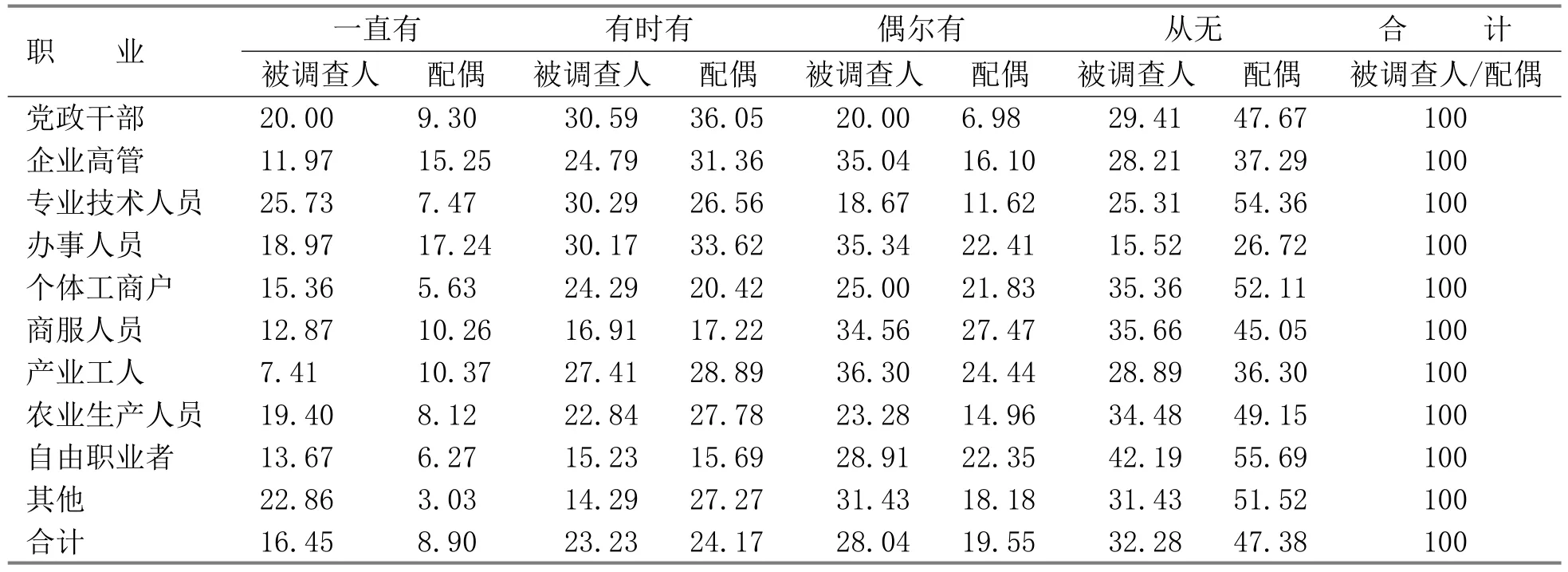

(四)分職業的婚姻風險

城鄉流動人口職業越穩定離婚風險越高。“一直有”離婚念頭選項中,被調查人專業技術人員所占比例最高,為25.73%;配偶為辦事人員所占比例最高,占17.24%。“有時有”選項中,被調查人與配偶黨政干部比例最高,分別為30.59%和36.05%,“偶爾有”選項中,被調查人產業工人所占比例最高,達到36.30%,配偶商服人員為最高,占27.47%。“從來沒有”被調查人與配偶自由職業者所占比例最高,分別為42.19%和55.69%(表4)。若以“從來沒有”作為離婚風險的量度反向指標,黨政干部、企業高管、專業技術人員、辦事人員和產業工人風險較高,個體工商戶、商服人員、農業生產人員和自由職業者風險較低。

表2 分年齡組離婚念頭統計

表3 受教育程度離婚念頭統計

表4 分職業離婚念頭統計

(五)分收益水平的婚姻風險

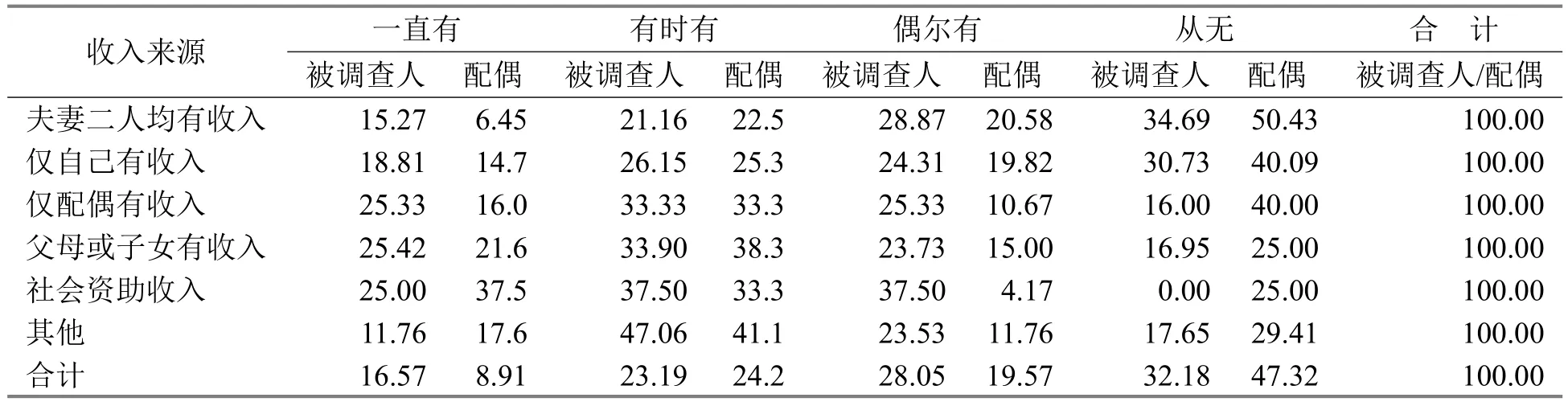

流動人口非夫妻收入占比越高,離婚風險越大。“一直有”離婚念頭選項中,自己的父母或子女有收入者所占比例最高,為25.42%;配偶為社會資助收入者比例最高,占37.5%。“有時有”選項中,其他所占比例最高;“偶爾有”選項中,社會資助收入者占比例最高,達到37.50%;“從無”夫妻二人均有收入所占比例最高,被調查人與配偶分別為34.69%和50.43%(表5)。由此可見,收入越穩定,家庭婚姻風險越低;非依賴性收入占比越高,婚姻穩定性越強。

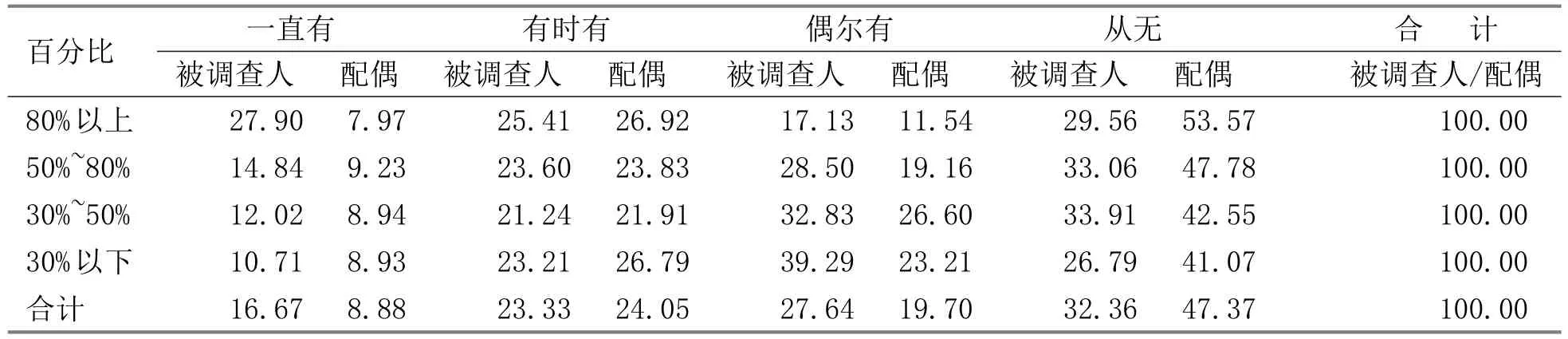

家庭收入貢獻越大,離婚傾向越明顯。“一直有”和“有時有”選項中,被調查人隨著收入占比降低離婚意愿降低,而配偶呈現反向的趨勢。“偶爾有”選項中,被調查人和配偶隨著占比的降低而增加。“從無”選項中,隨著收入占比的降低依次增加,而配偶呈現相反的趨勢(表6)。女性的相對收入與離婚意向呈正相關關系,收入高于丈夫的女性有較高的離婚意向,而收入與丈夫相同或較低的女性有較低的離婚意向[13]。

(六)分家庭負擔的婚姻風險

多子女家庭離婚風險遠高于少子女的家庭。“一直有”離婚念頭選項中,被調查人三個及以上子女占比最高,為21.31%;配偶一個子女占比例最高,占10.21%。無子女所占比例最低,僅為3.13%。“有時有”選項中,除無子女選項較低外,有子女的離婚念頭較強且差別不大。“偶爾有”選項中,隨著子女數增加,離婚念頭者比例也增加。“從無”占比隨著子女數增加而減少,可見多子女沉重的經濟負擔與家庭矛盾是引發婚姻風險的重要原因(表7)。

表5 分家庭收入貢獻度離婚念頭統計

表6 不同收入水平離婚念頭統計

表7 不同子女數的離婚念頭統計

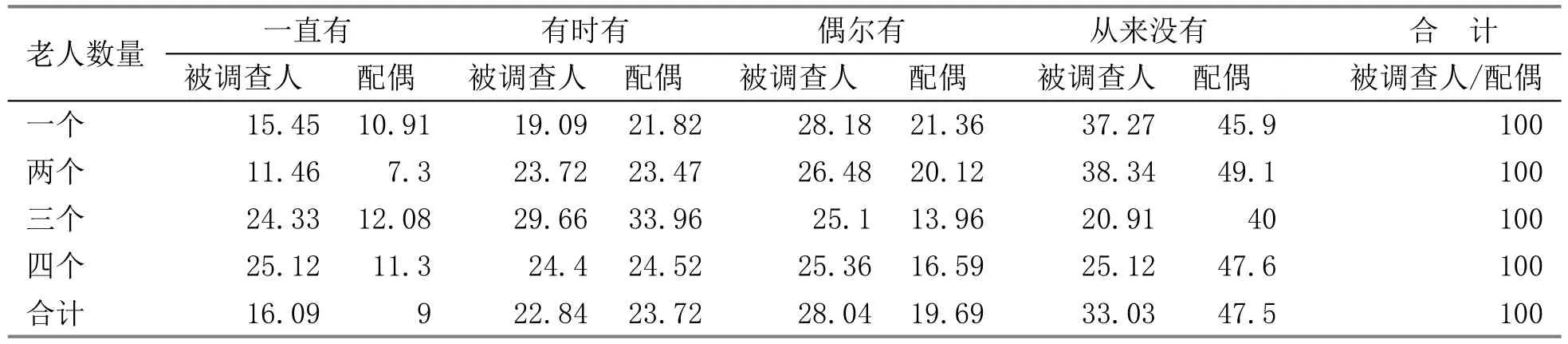

贍養多位老人離婚風險高于一兩位老人。“一直有”離婚念頭選項中,被調查人贍養三位和四位老人比例分別為24.33%和25.12%,顯然高于贍養一位和兩位老人;配偶贍養三位和四位老人占比高于一位與兩位老人。“有時有”選項中,贍養三位老人比例最高,為29.66%。配偶最高為贍養三位老人,占33.96%,最低贍養一位老人,占31.82%。“偶爾有”選項中,被調查人與配偶贍養一位老人占比最高,分別為28.18%和21.36%。“從來沒有”選擇中,被調查人贍養兩位老人占比最高,為38.34%,贍養四位老人占比最低,為20.91%;配偶贍養一位老人占比最高,為49.11%(表8)。可見,贍養老人也是造成家庭經濟負擔與社會負擔所引發家庭矛盾的重要原因。

(七)分流出空間的婚姻風險

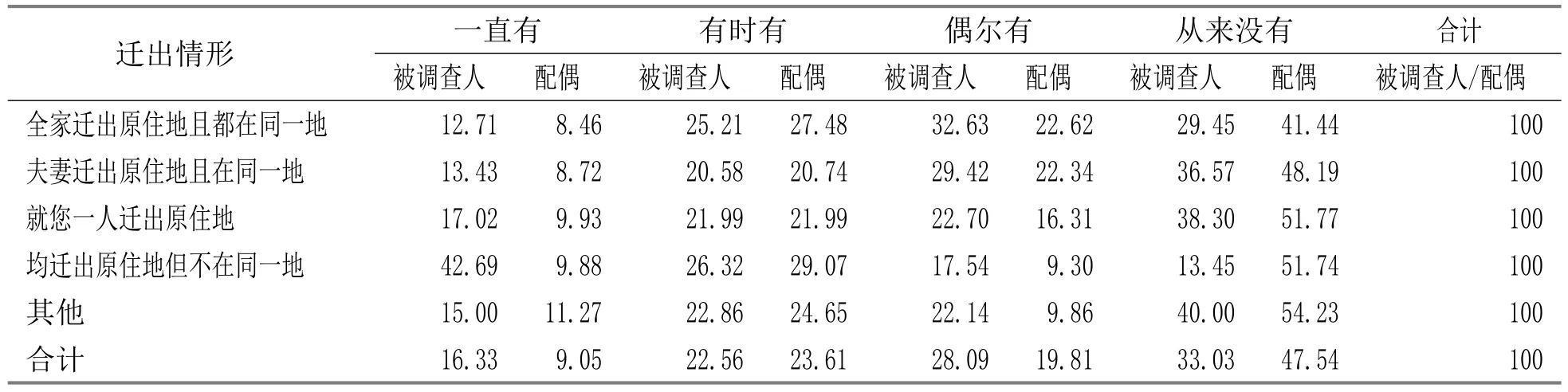

夫妻雙方均遷出原住地但不在同一地婚姻風險最高。“一直有”與“有時有”選項中,被調查人全家遷出原住地但不在同一地占比最高,分別為42.69%和26.32%,而全家遷出原住地且都在同一地僅為12.71%與20.58%。配偶亦類同。“偶爾有”選項中,被調查人和配偶全家遷出原住地且都在同一地占比最高,分別為32.63%和22.62%。“從來沒有”其他選項占比最高,為40.0%,配偶一人遷出原住地占比最高,為51.77%(表9)。

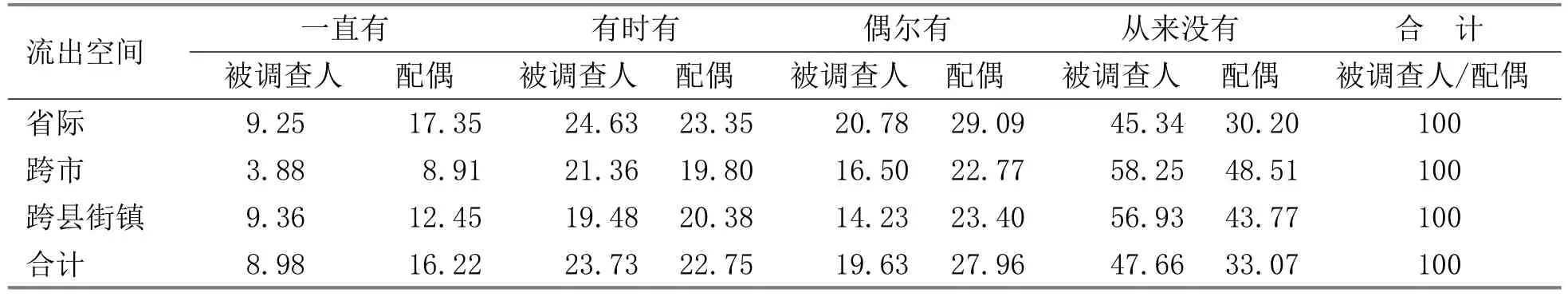

省際流動人口的婚姻風險略高于省內流動人口。“一直有”離婚念頭的選項中,被調查人跨縣街鎮者占比最高,為9.36%;配偶省際占比最高,為17.35%。“有時有”和“偶爾有”選項中,被調查人和配偶省際比例最高,分別為24.63%、23.35%;20.78%、29.09%。“從來沒有”選項中,跨市所占比例最高,這意味著跨市流動的婚姻風險最低,而省際流動的婚姻風險最高(表10)。

表8 贍養不同老人數的離婚念頭統計

表9 不同遷出情形的離婚念頭統計

表10 不同流出空間的離婚念頭統計

三、城市流動人口婚姻風險的成因

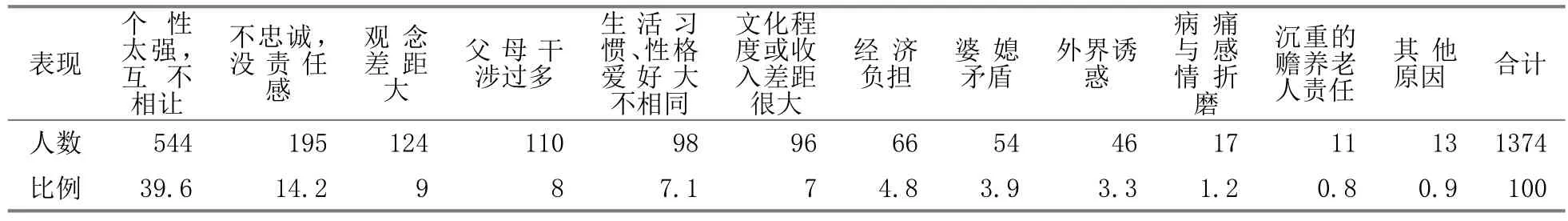

城市流動人口產生離婚風險的成因各不相同,個性太強和不忠與缺乏責任感是引致城市已婚流動人口婚姻風險的主要原因。個性太強,互補相讓占比達到39.6%,是導致婚姻風險的最重要因素。其次是一方或雙方不忠與缺乏責任感是離婚的次要因素,占比為14.2%。再次是觀念差異大,所占比例為9%。父母干涉過多、文化程度與收入差距大也是重要的影響因素。相對的經濟負擔、婆媳矛盾、外界誘惑等因素占比較小(表11)。

表11 城市流動人口離婚原因調查統計

(1)個性太強、互不相讓是導致婚姻風險的最重要因素。若在落后偏僻的農村,即使夫婦二人個性很強互不相讓,也會基于龐大的社會網絡阻力與家庭事務的拖累而避免婚姻解體,但在現代化廣泛影響的城市,城市已婚流動人口個人價值觀產生巨大變化,忍辱與舍棄成為懦弱的代名詞,張揚個性成為社會風尚,由此導致婚姻危機的案例層出不窮。很多家庭盡管表面上妥協,但冷戰的生態狀態卻又時時刻刻消解家庭的溫情。城市生活逐漸放大了已婚流動人口的個性特征,在社會網絡阻力減小、經濟依賴降低的背景下,加上夫妻之間缺乏必要的信任和發自內心的欣賞,從而一步步將婚姻推上危機的懸崖。

(2)不忠與缺乏責任感是婚姻風險的次要因素。流動人口進入城市以后,由熟人社會轉變為陌生人社會,社會對家庭的粘滯性降低,道德約束顯著減少,加上已婚夫婦兩地分居等因素,極易誘發婚姻風險。有研究顯示,城市流動人口婚外性行為相當活躍,有近三成男性存在婚外性行為[14]。部分已婚流動人口缺乏家庭責任感以及再婚成本降低,誘惑著更多的人重新選擇,婚姻變故的風險越大,婚姻破產的風險也就越大[15]。

(3)觀念差異導致的婚姻風險。傳統的中國社會人口流動性弱,在相對封閉的社會體系中,受道德和傳統觀念的影響,即使夫妻雙方矛盾重重,往往也會選擇隱忍和遷就,婚姻的穩定性強,風險性弱。.隨著城鄉流動的日益增多,傳統觀念與現代文化的碰撞更為激烈,婚姻風險隨之加大。流動人口在生活方式上與進城之前相比,發生了明顯的變化,尤其是那些在上海呆的時間較長的外來流動人口,往往在某些方面反映對城市生活的適應和對更高階層生活的向往[16]。有研究顯示,城市流動人口婚姻自主權增強,離婚率提高,性愛觀出現混亂;違法婚姻增多[17]。

(4)父母干涉與婆媳矛盾導致的婚姻風險。一是父母對子女的掌控欲和對子女自身權利的剝奪,使得年輕的夫妻在長輩的強勢之下沒有余地進行自身的關系調適、情感修復和有關家庭生活的自主決策;二是在家庭成員社會參與度日益升高的前提下,浮躁的與急功近利的生活態度促使日常生活瑣事產生的累積效應,最終導致家庭婚姻問題,甚至使家庭離散;三是“421”家庭結構的代際矛盾在很多情況下放大為代際與代內矛盾的疊加,在無法妥協的情況下,輕則家庭離散,重則產生嚴重的惡性事件。

(5)婚姻干預力量弱化所引致的婚姻風險。婚姻干預力量的減弱直接增加了婚姻風險的可能性。婚姻干預力量的減弱可以概括為國家權力干預的減弱與社會風險干預減弱兩個方面。改革開放后,國家權力對婚姻干預全面收縮,政府越來越著眼于宏觀管理,對細微的領域比如個人的情感生活等都不再介入。個體逐漸成為解決個人問題的主體,個體的私生活領域,基層組織不再橫加干涉,個人的選擇權受到充分的尊重,這時候,法律就成了人們可以倚重的重要社會行為規范,家庭干預力度也開始減弱。中國的離婚制度,從嚴格限制到充分自由,從一個極端走向了另一個極端[18]。在社會層面,婚姻內化為一種個人行為,不再置于單位、街道等空間場域的透明狀態,成為個人一種隱私,婚姻狀態不為社會所關注,社會對婚姻的約束力降低,風險隨之增加。

四、降低流動人口婚姻風險的干預模式

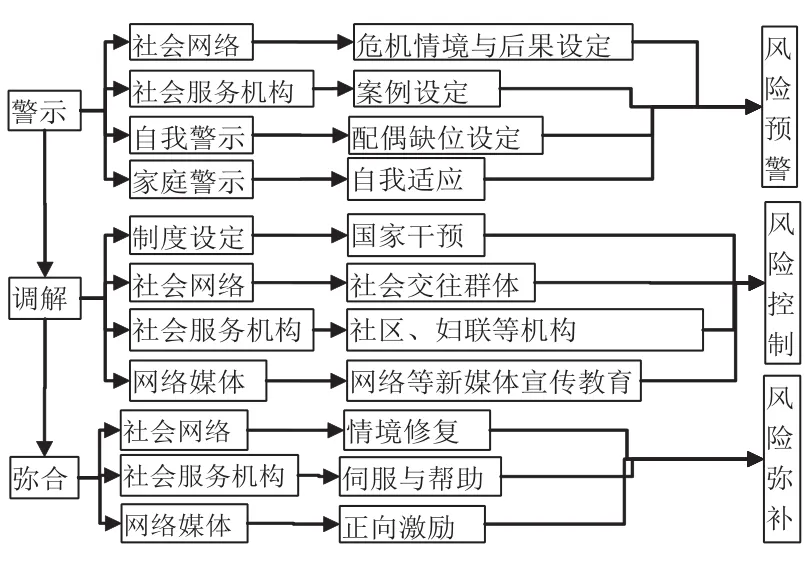

流動人口的婚姻風險關涉社會和諧穩定,亦與流動人口的幸福感密切相連,值得高度關注,必須建立降低婚姻風險的干預機制,強化源頭治理,過程管控,綜合施策,如圖1所示。

圖1 降低婚姻風險的干預機制

(一)警示機制

(1)社會網絡警示。基于地緣、親緣的社會網絡,通過危機情景設定等形式,告誡婚姻當事人若出現婚姻解體所造成的種種不良后果,以緩解因沖動或暫時矛盾而引發的婚姻危機。

(2)社會服務機構警示。社會服務機構基于大量的婚姻問題案例,對當事人進行婚姻診斷。各地充分依托婦聯、社區、社會服務咨詢機構、法院與婚姻登記機構,以獨立第三方的身份,提出專業的建議,以此化解夫妻矛盾,拯救那些還可挽救的婚姻[19]。

(3)家庭與自我警示。家庭成員以相對公平的視角提出婚姻矛盾解決的策略,同時通過自我調整與適應,在充分理解家庭責任的前提下,化解積淀的婚姻矛盾。

(二)調解機制

(1)制度設定。制度設定是在充分尊重離婚者婚姻自由權的基礎上,在法律制度層面適度增加干預環節,如嚴格離婚許可條件,延長離婚的申請周期等手段來降低婚姻風險。一是調整婚姻登記程序。在當前離婚程序上適度增加調解手段,增加社區、婦聯、婚姻咨詢與診療機構的調解證明,若調解無效,證明婚姻已徹底破裂,可以準許離婚。二是設置離婚冷靜期。實施婚姻登記預備制度,男女雙方選擇登記結婚后可以去民政部門預備登記,3個月之后如果雙方沒有改變結婚的意愿才可以申請正式登記。三是進行離婚限制。登記結婚后一段時間內不得提出離婚申請,意在減少當事人的主觀任意,留給夫妻雙方必要的磨合和適應時間[19]。盡管離婚是夫妻雙方的自由選擇,但離婚自由也不能任性或恣意,夫妻雙方應共同遵循婚姻的社會屬性[20]。

(2)社會網絡。城市流動人口社會網絡對于緩解家庭矛盾具有不可替代的作用。社會網絡對婚姻的緩沖作用可以概括為兩個方面,一是充分發揮熟悉家庭背景的優勢,消解婚姻矛盾;二是社會網絡成員以旁觀者的身份介入婚姻沖突,盡可能消除因家庭瑣事、信息不對稱或其他不重要事件所引發的婚姻風險。

(3)社會服務機構。社會服務機構婚姻矛盾化解納入城市公共救治體系、社會輔助體系婚姻風險診療體系,為流動人口提供必要的婚姻家庭問題服務。在基層社區設立各種類型的婚姻咨詢機構,婦聯建立各類“婚戀指導中心”,為婚姻沖突者提供法律和心理咨詢幫助。不斷建立和完善各種調解機制,如城市居委會在小區設“談心亭”,由在小區中享有一定威望的人與離婚雙方真情溝通,化解家庭糾紛與矛盾等[21]。基于長期以來城鄉居民對正規社會服務體系的信任,社會服務機構理應承擔服務流動人口、化解婚姻家庭矛盾的重任。

(4)網絡媒體。發揮網絡媒體對城鄉流動人口的家庭生活正向影響。倡導正向積極的婚姻家庭理念,提供互動、可供交流的、可以咨詢問診的互動平臺,提供針對個性化的家庭或個人合理的問題解決方案,網絡媒體有不可替代的作用。特別是一些主流媒體,要主動承擔婚姻家庭的正向價值宣傳教育重任,讓全社會公民特別是流動人口群體得到啟示和受益。開辟社會服務平臺,通過開放的信息渠道,正向的宣傳教育功能來喚起社會對婚姻家庭的呵護,呼吁社會對家庭的珍視。

(三)彌合機制

將婚姻建立在愛情和親情的基礎上,作出終身婚姻的承諾,都將消減離婚風險[22]。依托社會網絡的情境修復機制,社會服務機構的伺服與幫助,以及網絡媒體的正向激勵,就可有效彌合家庭與婚姻矛盾,建立健全彌合機制。

五、結論與討論

(一)結論

有近七成的城市流動人口有過離婚的念頭,說明其婚姻問題不容忽視。在擁有離婚念頭的人群中,年齡分布相對均衡。低學歷人群離婚風險高于高學歷人群。小學及以下受教育程度的風險最高,而大學專科及以上最為穩定。城鄉流動人口越穩定的職業離婚風險越高。資助性收入者離婚風險高,被調查人隨著收入降低,離婚意愿降低,而配偶呈現反向的趨勢。多子女家庭離婚風險遠高于少子女的家庭。贍養多位老人離婚風險高于一兩位老人。夫妻雙方均遷出原住地但不在同一地風險最高;省際流動人口的婚姻風險略高于省內流動人口。

個性太強、互不相讓是導致婚姻風險的最重要因素;不忠與缺乏責任感是婚姻風險的次要因素。觀念差異、父母干涉與婆媳矛盾以及婚姻干預力量弱化均易引致婚姻風險。

建立基于社會網絡、社會服務機構警示以及家庭與自我警示機制以及制度設定、社會網絡、社會服務機構與網絡媒體的調解機制,并形成相應的彌合機制,能夠有效降低婚姻風險。

(二)討論

城市流動人口的婚姻存在顯性與隱性風險,顯性風險可通過離婚登記體現,而隱性風險隱藏于家庭與個體中,不易被測度,一定程度上難以客觀準確反映遷移流動人口的真實婚姻風險狀態。流動人口婚姻風險是否被放大或者低估是十分值得注意的問題。依據多數學者的觀點,流動人口婚姻風險體現于較高的離婚率和離婚意愿,這在一定程度上放大了風險效應。有關流動人口的婚姻干預策略,可謂仁者見仁,智者見智。但最核心的也是最需要引起注意的,就是要構建在法律框架之下的人性關懷。