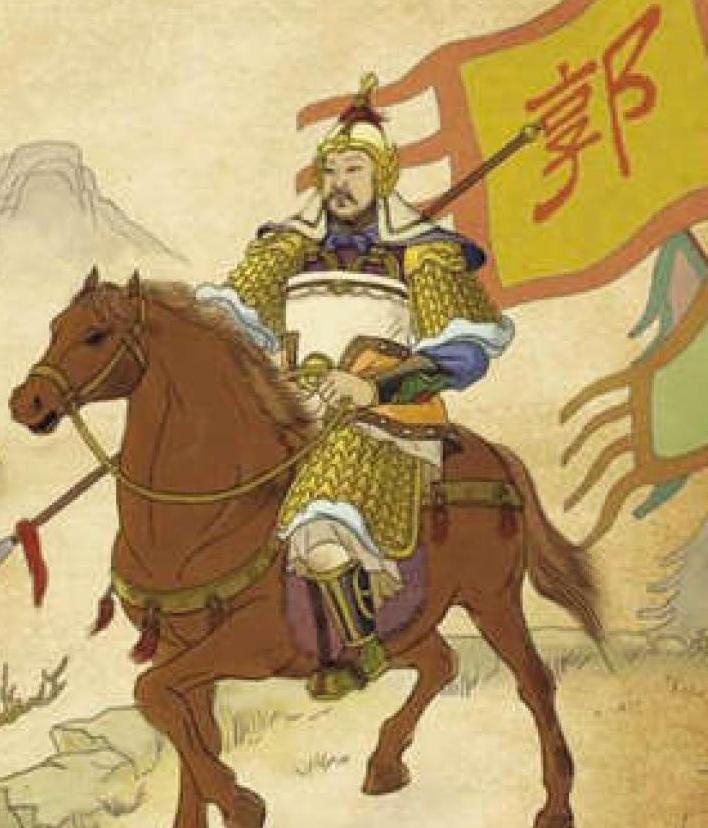

兵家楷模郭子儀

張玉勇

“安史之亂”是對唐朝最致命的打擊,使一個強大、盛況空前的唐朝幾乎傾覆。亂世出英雄,一個名不見經傳的郭子儀橫空出世,以河朔之軍擔當起匡扶社稷的大任。郭子儀是如何成為一代安定天下的名臣的?郭子儀是唐朝平定“安史之亂”,扶唐朝大廈之將傾的功勛。郭子儀的功勛主要是三個方面:其一是平定“安史之亂”。安祿山出兵反唐時,原朔方節度使(寧夏靈武)安思順因是安祿山的近親而被撤換,郭子儀由朔方右廂兵馬史、九原太守接任節度使,掌管一方兵權從而東征西討,奮力收復京師長安和東都洛陽,把一個游擊太子李亨接回首都做上皇帝,所以李亨感激不盡地說:“吾之家國,由卿再造。”可見國難思良將,也是流亡君主的一派由衷之情。郭子儀的第二大功勞就是平定內亂,安撫社稷。“安史之亂”以后,唐朝逐漸形成藩鎮割據之勢,大一統的形勢一去不復返,大半地方不服中央管,中央政府只是享有統一的名分。而且這些掌管重兵的地方割據勢力還向唐朝要官品、要地盤,這時的唐朝危機四伏、禍起蕭墻,后院子總是火光沖天,沒有一時的安寧。郭子儀就是一個沖鋒陷陣的救火隊員,左突右擋,平定內亂,繼續維持著唐朝的統治。比如當時的重臣仆固懷恩,因不滿朝廷對他的安排,三年內兩次勾結吐蕃、回紇合兵進犯中原,都是郭子儀臨危受任,化解了險情,弄得皇帝感激涕零。其三是擋住了吐蕃、回紇、契丹等少數民族的入侵,加強了邊疆重鎮的防御,幾度擊潰了外虜的入侵,使“安史之亂”以后衰落的唐朝統治得以繼續。郭子儀由于平定“安史之亂”成為當時最顯赫的重臣,當朝給予很高的榮譽,封藩賜王,他也身兼數職,享有最高的官祿。史書上說:“天下以其身為安危殆三十年,功蓋天下而主不疑,位極人臣而眾不嫉,窮奢極欲而人不非之,年八十五而終。其將佐至大官者甚眾。”

郭子儀這樣圓滿的結局是令人羨慕的,試想一個功高蓋主的人,能走出“鳥盡弓藏,兔死狗烹”這一怪圈能有幾人?能夠功高而不敗落、位極而不犯眾、權重而不招禍,善處官宦,全身而退的能有幾人?郭子儀是少許幾個得以善終的勛臣之一。

其實郭子儀的經歷絕不像其蓋棺定論那樣美滿,也經歷磨難和曲折。“安史之亂”后,唐朝皇帝最猜忌地方擁兵的重臣,他們用郭子儀平定內亂,又擔心郭子儀擁兵自重,奪取他們李家的王朝。因而在任用郭子儀上也一再矛盾,用他擔心郭子儀擁兵自重,不服中央管;不用他又內憂外患,無人堪擔大任,所以郭子儀也有三次被廢除兵權的經歷。第一次罷兵權是在公元759年,當時還處于“安史之亂”的中后期,安祿山雖死,但史思明投降之后再次反唐,東都洛陽淪陷,河北、山西、河南大片土地失守。在這一關鍵時刻,肅宗李亨卻聽信宦官仇士良讒言,罷黜郭子儀兵權。不久有人說天下未平,不應置郭子儀于死地,李亨想再次起用郭子儀,還是被仇士良所阻。直到762年太原、絳州發生軍變,動亂危及社稷,唐朝才又起用郭子儀。當時郭子儀覲見病危的皇帝,李亨說:“河東之事,請你全權處理。”郭子儀得此“尚方寶劍”匆匆處理亂局,剛剛安定局勢,不久又被罷免了兵權。第三次起用是在763年,這時“安史之亂”雖然結束,但由于邊防重兵都調入平定“安史之亂”,廣大的邊防線非常空虛。這一年,吐蕃入侵中原,兵臨城下,這時的皇帝代宗李豫逃出長安,一片混亂。此時唐朝又想起了郭子儀這個“救命稻草”。可郭子儀久不掌兵權,樹倒猢猻散,部將均已離去,只糾集了二十余人,匆忙集合散卒,招募兵馬,于長安城外虛張聲勢,搞疑兵之術。好在吐蕃只稀罕掠奪財物,沒有長期治理之策,很快撤離長安。這樣郭子儀才收復長安,迎接代宗李豫回來,李豫深表歉意說:“沒有早起用你才導致如此的動蕩局面。”

可見,郭子儀這三次起落,基本上處于“安史之亂”時期,按理說正用得著郭子儀,皇帝的邏輯是擔心剛剛除掉安祿山、史思明,又親手培植出一只更為難馴的猛虎。這就難怪皇帝為什么總是輕信奸臣讒毀忠良,那些直臣、忠臣總受迫害。其實這就是封建帝王的猜疑心理,他們心里怕鬼,猜疑在先,才聽信讒言。俗話說蒼蠅不叮無縫的蛋,換成蘇軾文縐縐的話就是“木必先蠹而后蟲生之,人必先疑也而后讒入之”。可見歷代統治者都不信任和防范重臣,開拓疆土的皇帝還能夠放手用人,讓這些大臣為他們家王朝賣命。而到了“安史之亂”之際,唐朝被這些割據一方的重臣害苦了,嚇怕了,哪敢再放任郭子儀這樣的重臣。這時唐朝的統治者開始信用宦官,戰區用宦官做“軍容監察使”,其目的就是防范監督這些戰區司令官們。

郭子儀的魅力不僅在于安邦定國的功勛,很大程度上在于他功高而善處其變,處亂世而不亂的個人品行和達觀處世的魅力。郭子儀在官宦險惡的環境里,從來都是以大局為重,不起事端,不陷是非之地。當時仇士良、元載、程元振等朝內高官都嫉妒郭子儀,向皇帝說了不少郭子儀的壞話。郭子儀總是君子氣度,不與爭論,不結宿怨,化解險情,善處其間。他對待迫害其最深的仇士良總是坦然處之,以德報怨。一次,仇士良請郭子儀吃飯,別人告訴郭子儀是鴻門宴,兇多吉少,都阻止他赴宴。但郭子儀卻認為我是朝廷重臣,沒有皇帝的旨意誰敢加害;若是皇帝的旨意又怎能回避,君讓臣死,臣不得不死,一副磊落浩然、生死以赴的氣概。結果只帶幾個貼身侍衛赴宴,弄得仇士良吃驚于他如此輕車簡從的勇氣!當得知事由之后,仇士良拜服在地,贊賞郭子儀的長者風度,結果不但化險而且使人心服。還有那年郭子儀在外邊為唐朝南征北戰,家中的祖墳被掘,滿朝大臣都認為是仇士良所為,擔心郭子儀憤而起兵“清君側”,又將鬧出一場浩劫。連皇帝李豫都賠著小心地自責沒有看護好郭家的祖墳。結果郭子儀卻老淚縱橫地說,老臣長年帶兵征伐,不知毀掉多少人家的祖墳,這次輪到別人挖我的祖墳,也是老天報應,怨不得別人。即將爆發的一場軒然大波被郭子儀的達觀氣度所化解。這樣忠誠謀國的老臣,不容易被讒言毀掉,因而能夠立足于權力斗爭之中,實在是難能可貴。 (摘自《學理論》)