我拍南京路上好八連

唐載清

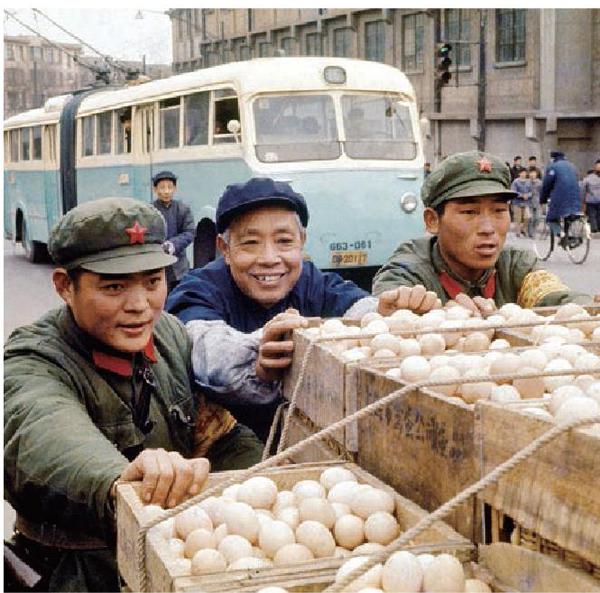

1958年開始拍攝南京路上好八連

1951年7月,我中學畢業參加了中國人民解放軍。當年,我是裝甲兵。我所在的部隊當時使用的都是美式水陸兩棲坦克,坦克一旦出了毛病,從不進廠修理,都是我所在部隊修理連官兵自己動手修。那時候我就迷上了攝影,拍了一組《坦克大修不進廠》的照片,在《解放軍報》上發表后,領導很重視我,1958年,我被調上海警備區政治部宣傳處任宣傳干事。

其實,許多事情既有偶然性,也有必然性。譬如,我的工作調動——讓我進入上海警備區,接觸到南京路上好八連,就帶有一點偶然性。而這支有著光榮革命傳統的部隊,特別是在新中國剛誕生的頭幾個年頭里,八連大量生動事跡能在全國人民心中產生廣泛而深刻的印象,卻是必然的。舉個例子,八連戰士們隨便揀到什么——不論是一分錢還是一百多元,不論是一張戲票、一方手帕,還是一件毛衣、一支金筆,都盡量想法找到失主或交公處理。僅從1956年到1963年這8年當中,八連拾金不昧、拾物交公的記錄就有1390多次。

八連的許多動人事跡,引起了部隊各級領導的高度關注。當年八連所在團的一位通訊干事,通過深入調查與采訪,寫了第一篇有關八連事跡的新聞報道,這篇名為《南京路上好八連》的長篇通訊,于1959年7月23日在上海《解放日報》頭版醒目位置上予以發表。文章見報后,立刻引發了社會各界的強烈關注與反響。1963年,中國人民解放軍總參謀長羅瑞卿大將下達了關于大力宣傳全軍重大先進典型的指示,《解放軍報》多次派出記者對進駐上海已達14年之久的八連連隊進行了深入細致的采訪。當年3月30日,《解放軍報》在頭版頭條位置上,刊發了長達9000多字的長篇通訊《艱苦作風,代代相傳》。當天,《人民日報》、《光明日報》都作了全文轉載。同年4月25日,國防部下達命令,正式授予八連“南京路上好八連”的稱號。1963年8月1日,毛主席為八連題寫了《八連頌》,其中“好八連,天下傳。為人民,幾十年。拒腐蝕,永不沾”以及“軍民團結如一人,試看天下誰能敵”等已成了家喻戶曉的名句。就我個人而言,值得慶幸的是我拍攝的大量好八連照片,許多珍貴的鏡頭都曾發表在《人民日報》、《解放軍報》、《解放軍畫報》以及上海《解放日報》、《上海畫報》等主流媒體上。

我遇到了一個好連隊,趕上了一個好時代。而我也用光與影紀實了一個連隊走過的足跡,記錄了一個時代的輝煌。

現在提及這些往事,許多景象還歷歷在目。我到上海警備區政治部宣傳處工作后,首長指示我要多關心八連情況,我也暗下決心要與八連戰士們同吃同住同軍訓同勞動。當年,八連營地分得很散,上海灘寸土寸金地嘛!有幾個需要在南京路上站崗巡邏的班,營房就設在幾幢簡陋的紅磚房內。營房的地理位置不錯,就在人民公園與人民大道的交匯處,但房子卻建在一片泥土地上。走進室內,幾副木板鋪成的軍床,泥地上鋪有紅磚,磚縫里還鉆出幾棵探頭探腦的青青小草。我提出要為戰士們拍照,他們都爽快地答應了。但我一旦打開相機,他們都緊張地虎起臉來,拍出的照片都一律成了“報名照”。

拍這張片子時,我被深深感動了。當張排長與他的戰友們邁著整齊的步伐向我走來時,我感到有一種強大的責任感壓在我肩上。

我想,這樣不行,我得和他們一起參加勞動,一起吃住,一起生活。那年代,扎草鞋、和泥打磚坯,把煤屑制成煤餅是經常要干的活,我一脫鞋赤腳就和他們干到了一起。后來,和他們交往多了,談話多了,對連隊走過的歷程了解多了,也就慢慢走進戰士們的心里了。

好八連和南京路

八連某排排長張興華即將離隊, 他說:“讓我到南京路上站完最后一班崗”。

眾所周知的好八連,其實是 1947年8月,我華東軍區把山東萊陽一帶幾十個農民子弟兵編組成隸屬某團的一個輜重連。1949年5月,該連隊隨我軍匯入到了解放大上海的鐵流中。那時,那個連隊已整編成為華東軍區警衛旅一營一連了。5月27日上海解放。6月,該連隊被編制為上海警備司令部三營八連,進駐上海南京路持槍站崗放哨,八連由此成了南京路上的一道風景。

八連剛進南京路,發生了許多在戰爭年代里從未遇見過的事情,電影《霓虹燈下的哨兵》所講述的故事,就是八連當時遇到的真實寫照。上海剛解放,南京路上依然車水馬龍,霓虹流嵐。而這背后,國民黨殘渣余孽、反動勢力、黑社會組織等瘋狂叫囂,要用南京路這口“大染缸”,讓共產黨紅的進來,黑的出去。剛解放時,八連戰士們確實遇到過這樣的情況:有人把裝有大疊鈔票的皮夾子扔到他們的腳下,有舞女走上前來動手動腳……有一位名叫童新根的八連新戰士,于某星期天一人去了大世界,連看了兩場電影,然后花5毛錢到高級理發館里剃頭,又花1.5元錢在國際飯店里美美地吃了一頓。他回到連隊后還忍不住說:“南京路上的風也是香的,在這里站崗比看電影還好。”這些,都是八連剛剛站到南京路上確確實實遇到的實際情況。在指導員劉仁福的帶領下,八連戰士們反復學習毛主席的兩段講話:“奪取全國勝利,這只是萬里長征走完了第一步。”“務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風,務必使同志們繼續地保持艱苦奮斗的作風。”當然,新中國成立后,中華人民共和國很快就站穩了腳跟。八連也在南京路上站得穩穩的,他們沒有被霓虹流嵐淹沒,相反,卻成了南京路上霓虹燈下的堅強哨兵,為新上海欣欣向榮的社會主義建設站崗放哨、保駕護航。

通過這一階段的鍛煉和接觸,我對八連的認識有了一種突破性的提高。在南京路上站崗放哨,歷來都是八連的最強項之一,我一定要把這類主題照片拍好。每逢國慶節、五一國際勞動節,我都會與八連戰士約定,或守候在南京路某個路口上,或登上某幢高樓,為正在巡邏放哨的戰士們拍照。

我知道戰士們巡邏的時間,也知道他們巡走的路線。有一天,我守候在南京東路與西藏中路口交匯的中百一店大樓門口,遠景依次為華僑飯店、國際飯店,近景是老上海人都很熟悉的西藏書場和對馬路的音樂書店。當兩位戰士向我走過來時,陽光正好照耀到他們的臉上,我看見他們的目光是那樣的堅定有力,眼神是那么的清澈明亮。有這樣的戰士在南京路上日夜巡邏,這是上海人民的福氣!我毫不猶豫地按下了快門。

還有一次,也是在中百一店的大門口。所不同的是那天上海正刮風下雨,南京路上的行人步履匆匆且打著雨傘。走在巡邏隊伍最前列的八連某排排長張興華,風雨中的他,神情莊重,步伐堅定,目光明亮。但局外人很難知道,明天一大早他就要退役離隊了。他自愿不回家鄉,要到祖國最需要的邊疆去開荒。離隊前夕,指導員問他還有什么要求嗎。他說:“有,讓我到南京路上站完最后一班崗。”拍這張片子時,我被深深感動了。當張排長與他的戰友們邁著整齊的步伐向我走來時,我感到有一種強大的責任感壓在我肩上。多好的戰士,多好的連隊,他們配得上“南京路上好八連”的這一光榮稱號,而此時此刻的我,一定要把這張照片拍好。雨陰冷地打在我的前額上,我倒計時地數著他們由遠而近的步子,終于在最佳的構圖中按下了快門,那一刻,我的眼眶也濕潤了。

還有一次是在工人文化宮的露天陽臺上,戰士們站崗的時間,與我所選擇的時光段正好遇在了一起。我利用逆光,把戰士槍支上那把雪亮的刺刀拍得十分挺拔。而八連戰士們的身后,南京路正蜿蜒伸展,那幢讓上海人引以為傲的國際飯店,成了好八連戰士保衛上海的生動寫照。

穿著草鞋的八連指戰員在營地。

為好八連樹碑立傳

都說攝影也是一種“激情燃燒的歲月”。好八連有太多太多讓我感動得非要按下快門的時候,但歸納起來有兩大類,一是他們的艱苦樸素,二是他們全心全意為人民服務。八連指導員說過,解放上海時,八連戰士們就是身穿粗布軍裝、赤腳穿著草鞋昂首闊步挺進大上海的。當他們首次站到南京路上時,許多上海市民都用好奇的眼光打量著他們。但這又怎樣呢?他們就是靠穿老布襪子穿草鞋在南京路上站穩腳跟的。上世紀五六十年代,八連一直靠穿草鞋外出行軍。那時,八連的營房在市中心,軍事訓練基地、蔬菜種植地都在遠郊。解放以后,軍隊裝備已有了很大改善,特別在上海,戰士們完全可以穿跑鞋甚至坐軍用汽車到郊外軍訓,但惟獨八連指戰員們沒這樣做。他們人人學會了扎草鞋,他們人人都愿穿草鞋,還經常在營地自己打草鞋。他們穿上草鞋,唱著嘹亮軍歌,從南京路出發,步行二三十里到遠郊去參加農業勞動。當這些“草鞋兵”雄赳赳地行走在南京路上時,有多少上海市民由衷地為他們豎起大拇指,這才是人民的子弟兵啊。我不僅拍過八連戰士扎草鞋的場景,還拍過他們把扎好的草鞋送到工廠、學校,送給那些準備到大三線去開發建設的工人老大哥們,送給那些準備到農村去上山下鄉的青年學生們。好八連的艱苦樸素作風整整影響過幾代人。

好八連艱苦樸素的作風,持之以恒地堅持了數十年。而我能拍到的只是滄海一粟。譬如,某戰士穿的襪底換過6次,某班長穿的襯衫補過23個洞。這種吝嗇性的節約,于當代青年看來,似乎是無法想象的。但八連戰士們有時又是最慷慨的!哪位戰士有困難,如家鄉受災、父母生病、弟妹上學、老屋亟待修理等等,都會有家書寄到連隊,說:“兒子,你寄來的錢收到了,你就放心在部隊好好干吧!”而收到信的戰士都會跑到指導員那里,熱淚滿面地問:“是誰暗中替我匯的款啊?”這樣的慷慨解囊我在連隊里就多次見過、聽說過,而攝影的局限性往往會把那些事先不知道的珍貴鏡頭漏掉。現在想想,真是遺憾吶!

南京路上好八連為人民服務的事太多太多了。我拍過他們在蘇州河泥城橋上幫助推板車,拍過他們在上海火車站搬貨物,拍過他們在南京路上一字排開地為過往行人理發剃頭……據說,最初的理發手藝是一位班長傳授給一名戰士的,后來,一傳二、二傳四,成為了八連的一個好傳統。上世紀六十年代中期,我在連隊拍照時,幾乎每位戰士都會理發。星期天就在南京路上擺出十幾張椅子,為過往行人剃個頭、理個發,對八連戰士們來說,這是毛毛雨啊!

好八連為人民服務。

我還拍過一系列八連戰士軍訓的照片。因當時出于保密需要,公開發表的照片不多。但作為一名軍人,特別是作為一名在現場拍攝的軍人攝影家,我感到八連戰士們的軍訓水平是絕對一流的、是令人信服的、是呱呱叫的!在拍攝這些片子的過程中,我深深感到好八連之所以能被代代相頌,是因為八連指戰員們一直堅持艱苦樸素的作風、一直熱衷為人民服務。他們的感人事跡阿拉上海人有口皆碑,他們的形象是南京路上一座無形而高大的豐碑!

我拍南京路上好八連前后約20余年,從不間斷,風雨無阻。不管是在上海警備司令部、南京軍區任宣傳干事或連隊指導員,還是轉業后到《上海畫報》社當攝影記者,我都在為南京路上好八連的拍攝工作奔走。我要為好八連樹碑立傳!我還參與八連連史室的建立工作,主要攝影作品都展示在這個連史室內,部分作品還被中國人民解放軍軍史館收藏。現在雖已退休多年,但我和八連官兵還保持著一定的聯系。只要他們需要,我還會背上照相機,去記錄那些平凡而偉大的瞬間。因為,那才是永恒的瞬間。