中藥天仙子用法用量本草考證

張 強,楊志友,王鶴羽,劉秀峰

(遼寧中醫藥大學 藥學院,遼寧 大連 116600)

天仙子為茄科植物莨菪(HyoscyamusnigerL.)的干燥成熟種子,夏、秋二季果皮變黃色時采摘果實,暴曬,打下種子,除去果皮、枝梗,曬干即得[1]。天仙子始載于《神農本草經》,被列為下品[2],古稱“莨菪子”,部分書籍也稱為“莨蕩子”“橫唐”“行唐”“牙疼子”等[3]。天仙子一名始載于宋《本草圖經》[4]:“莨菪子……一名天仙子。五月采子,陰干。”宋朝以前多以莨菪子為正名,后亦鮮有以天仙子為正名。其味苦、辛,性溫,有大毒,歸心、胃、肝經,具有解痙、止痛、平喘、安神的功效,臨床用于胃脘攣痛、喘咳、癲狂的治療。2015版《中國藥典》[1]規定其用量為0.06~0.6g,各古籍所載用法用量有異,各朝各代也略有差異。本文對天仙子在各古籍中所載的用法用量進行初步考證。

1 中藥天仙子用法的本草梳理

凡中藥用法,無外乎內用外用之分,天仙子亦不例外。外用有外敷、煙熏等方法,如唐《備急千金要方》[5]載:“又方黑羊脂、莨菪子各等分,先燒鐵鋤斧銎令赤,納其中,煙出,以布單覆頭,令煙氣入口熏之。”此方用法便為煙熏。再如唐《千金翼方》[6]載:“熏黃……莨菪子(熬)……等分,搗篩為散,以筒子吹藥杏仁大下部中。所有患疳瘡,悉敷之。”此方用法便為外敷。內用有酒服、水服、粥服、麥門冬飲服等,還有諸如吞唾咽之,加棗煮食棗,和面作焦餅服,不吃粥飲、乳頭令吮等服用方法。除此之外,亦有文獻載有口含治療蟲齒的方法。古代文獻中天仙子用法的整理見表1。

表1 古代文獻中天仙子的用法

2 中藥天仙子用量的本草考證

2.1 本草文獻中的度量衡問題

2.1.1 各朝代量衡 中國古代各朝度量衡差異略大。度單位在藥材用量中少有出現,這里便不加贅述。量單位在用藥時常出現,如唐《備急千金要方》[5]載:“治水氣腫鼓脹,小便不利方:莨菪子一升……如梧子大,食后一食久,以麥門冬飲服四丸。”此處一升便為用藥量。隋唐以前的一升合現代單位200~300 mL。隋統一南北朝,同時也統一了度量衡,隋朝的一升合現代單位約600 mL。大業年間改度量衡制,一升約合200 mL。唐、五代沿襲隋開皇年間衡制,宋的一升約合660 mL,元明清與現代單位便接近了,一升約1000 mL。宋之前量制多為十進制,即一斛等于十斗,一斗等于十升,一升等于十合。宋代開始出現其他量制進制,如斛、合等,進制也發生了改變,一石等于二斛,一斛等于五斗,一斗等于十升,一升等于十合。衡單位是多數經方常用的用藥量單位,如明《奇效良方》[7]載:“茯苓、黃芩、芍藥各二兩。”此處便是以衡制的兩為單位標注用藥量。隋以前的一兩合現代單位15 g左右,隋時期為40 g左右,大業年間為14 g左右,從唐代到清代基本沒有變化,一兩約合40 g。中國古代衡制斤與兩之間均采用十六進制,即一斤等于十六兩,宋朝以前多有鈞、銖等單位,一石等于四鈞,一鈞等于三十斤,一斤等于十六兩,一兩等于二十四銖。宋朝開始多用錢、分等衡制單位,一石等于一百二十斤,一斤等于十六兩,一兩等于十錢,一錢等于十分。參考文獻[11-12]整理各朝各代量衡制,見表2。

表2 各朝代量衡制

2.1.2 其他用藥量單位 古代方中除用正規的量衡制表示藥量外,還有其他許多較粗略的表示藥量的單位名詞。方寸匕為漢唐常用量藥容器,其形狀如刀匕,大小為古代一寸正方。一方寸匕約等于2.74 mL,盛金石藥末約為2 g,草木藥末為1 g左右。錢匕是古代量取藥末的器具名,用漢代的五銖錢幣量取藥末至不散落為一錢匕;用五銖錢匕量取藥末至半邊者為半錢匕;藥末蓋滿五銖錢邊的“五”字至不落者為錢五匕。一錢匕約為0.4 g草木藥末,錢五匕約為一錢匕的1/4,即0.1 g草木藥末。刀圭形狀像刀頭的圭角,端尖銳,中低洼,約為一方寸匕的1/10,即0.1 g草木藥末。一字:古代以銅錢抄取藥末,錢面四字,將藥末填去錢面一字之量為一字,約0.4 g。一指撮即一指之量,約0.5 g。除此之外,還有諸如梧桐子、雞子、彈丸等單位,需視具體情況而定。參考文獻[13-14],對其他粗略表示藥量的單位進行整理,見表3。

2.2 本草文獻中天仙子用量的梳理及考證

2015版《中國藥典》[1]規定天仙子的用量為0.06~0.6 g,在古籍中由于天仙子為大毒之藥,故方中所用甚少,外用之時用量多無定數,即適量,本文不過多討論。

唐朝之前的方中所載天仙子較少,如東晉《肘后備急方》[8]記載:“莨菪子三升。酒五升,漬之出,曝干,漬盡酒止。搗服一錢匕,日三勿多,益狂。”唐以前單次內用劑量多在1 g以內。唐時期單次用量也多不超過1 g,如唐《備急千金要方》[5]載:“以水服莨菪子末兩錢匕,神良。”兩錢匕約為0.8 g。也有部分超過1 g的,如唐《外臺秘要》[9]載:“又方取莨菪子三指撮,吞唾咽之,日五六度,光祿李丞自服之,極神效。”指撮為較粗略的計量單位,三指撮約1.5g。值得一提的是,《外臺秘要》所載久咳嗽膿血方中,天仙子一次用量多達6 g,此為本文所查古籍中單次用量最大的,為特例。

宋元時期天仙子單次用量較少,多在0.5 g以下,如宋《小兒衛生總微論方》載:“石膽(一兩)、亂發(燒灰半兩)、莨菪子(半兩生)、地龍(去土洗凈焙一分),上為細末。入麝香半錢。同研勻細。每用一字。”一字約0.4 g,按照天仙子用量在方中藥材總量中比例計算可知單次用量為0.097 g,可見用量較唐朝時期明顯減小。

表3 古方用藥量特殊計量單位對照

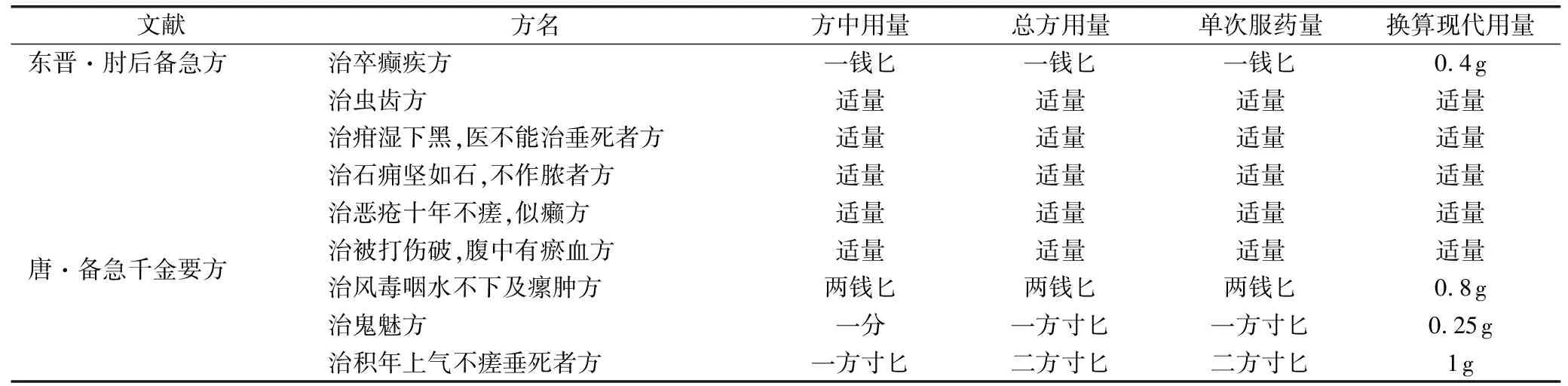

明清時期天仙子內服單次量與宋元時期無太大差異。明《仁術便覽》[10]載:“又方治傷寒泄瀉者好。天仙子治腸滑久瀉不止。大人五分,小兒二分,和面作焦餅服,極收澀。”用量為大人1.865 g,小兒0.746 g,已為同時期較大用量。明《證治準繩》載:“胡黃連、蘆薈、草黃連、肉豆蔻(炮)、桂心、人參、朱砂、使君子(去殼)、木香、釣藤、龍齒、白茯苓(以上各一錢)、麝香(一字研)、上件各生用,為細末,取豬膽二枚裂汁,和末令勻,卻入袋內盛之,用線扎定,湯煮半日取出,切破袋子,加莨菪子(二錢)、黃丹(一錢)二味,另研如粉,入前藥和勻,搗五百杵,丸如綠豆大。但是疳與痢,用粥飲下五七丸,子幼者三丸,不吃粥飲,乳頭令吮。能治一十二種痢及無辜者,功效非常。”其用量較少,為0.016~0.037 g。對部分古籍關于天仙子用量的記載進行整理,見表4。

表4 部分古籍關于天仙子用量

續表4 部分古籍關于天仙子用量

3 結論

天仙子為大毒中藥,在方中所用較少,唐朝以前相對更少,唐朝開始用量相對較多,作為外用藥時多數無定量,用藥方法有外敷、煙熏等。作為內用時,唐朝用量多在1 g以下,鮮有超過1 g,宋及以后的朝代用量多在0.5 g以下,用藥方法多種多樣,內服有酒服、水服、麥門冬飲服等,還有諸如吞唾咽之,加棗煮食棗,和面作焦餅服,不吃粥飲、乳頭令吮等服用方法。綜合來看,天仙子在古方中的用量從古至今呈遞減趨勢,且越來越接近2015版《中國藥典》規定的用藥量,即0.06~0.6 g。