降黃散熏蒸治療濕熱蘊蒸型病理性黃疸臨床觀察

湯瑞蓮,王曉燕,高 雅,何森輝,劉麗平,張艷梅,何潔鑫

(鄭州市中醫院 兒科,河南 鄭州 450007)

病理性黃疸是臨床常見的一種皮膚黃染性疾病,可由多種原因導致,本病可引發患兒機體多臟器或系統發生病變,其中最嚴重的是膽紅素腦病,可造成患兒死亡等嚴重后果,故需對病理性黃疸進行積極預防和治療,使新生兒整體健康狀況得到提升。目前現代醫學常用的治療方式為光照療法、肝酶誘導劑、微生態制劑聯合蒙脫石散、靜脈用免疫球蛋白等,其中光照療法是治療新生兒病理性黃疸最常用的方法之一,需住院進行,家長依從性稍差,故選擇恰當、有效的治療方法,提高家長的依從性,在病理性黃疸的治療中至關重要。近年來,中藥熏蒸療法治療病理性黃疸日益被大眾接受。本研究應用降黃散熏蒸對病理性黃疸進行治療,取得較好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

240例患兒均來自鄭州市中醫院門診,均診斷為病理性黃疸(濕熱蘊蒸型),按照隨機數字表法分為治療組和對照組各120例。試驗結束剔除20例,最后符合要求病例220例,其中對照組108例,治療組112例。對照組中男50例,女58例,年齡15~38 d,平均(24.58±6.13) d,出生方式:順產87例,剖腹產21例,體重2.52~4.24 kg,平均(3.33±0.46) kg。治療組中男59例,女53例,年齡16~39 d,平均(23.30±5.77) d,出生方式:順產85例,剖腹產27例,體重2.53~4.45 kg,平均(3.33±0.46) kg。兩組患兒的基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫標準[3]參照《兒科學》(第2版)中新生兒病理性黃疸的相關診斷標準:①黃疸出現時間<24 h;②足月兒血膽紅素>221 μmol/L(12.9 mg/dL),早產兒血膽紅素>257 μmol/L(15 mg/dL),或血膽紅素每日升高>85 μmol/L(5 mg/dL;③足月兒黃疸持續時間>2周,早產兒黃疸持續時間>4周;④血清結合膽紅素>25.6~34 μmol/L(1.5~2 mg/dL);⑤黃疸加重或復現。滿足①~⑤中的任何一條即可確診。

1.2.2 中醫診斷標準[4]濕熱蘊蒸型主癥:患兒煩躁啼哭,面目及皮膚發黃,顏色鮮明,狀如橘色;次癥:小便黃赤,大便秘結或灰白;舌象:舌紅,苔黃厚膩。

1.3 納入標準

符合中西醫診斷標準;患兒出生時間為14~40 d;家長簽署知情同意書。

1.4 排除病例標準

顱內出血、氧缺血性腦病及中樞神經系統感染者;臍部感染、皮膚濕疹及潰破者;早產及低體重兒;哺乳欠佳者。

1.5 治療方法

對照組患兒口服茵梔黃顆粒(國藥準字Z20030028,3 g/袋,魯南厚普制藥有限公司生產)和媽咪愛(國藥準字S20020037,2g/袋,北京韓美藥品有限公司生產)。茵梔黃顆粒每次1 g,3次/d;媽咪愛每次0.5 g,2次/d,均用溫開水溶解喂服,共口服5天。

治療組患兒在對照組基礎上加用降黃散(茵陳∶梔子∶(大黃、山楂、蒼術、赤芍、大棗)∶炙甘草=5∶2∶1.5∶1)熏蒸。所有藥物按以上比例組合,由鄭州市中醫院制劑室統一研成細末(60目),每份120 g包裝備用,每人每次1份用量。熏蒸方法:使用智能中藥熏蒸機(廣州今健醫療器械有限公司生產,產品型號:JS-809C,產品批次號:809CY120034),按中藥熏蒸操作規范流程每天熏蒸1次,20 min/次, 5天為1個療程,共1個療程。

1.6 觀察指標

觀察治療前、治療后相應時間點經皮、血清總膽紅素數值的變化、黃疸的消退時間;中醫主要癥狀積分評價標準:主要評價患兒鞏膜黃染程度、精神、乳食、嘔吐、大便、小便等情況,以上癥狀按照無、輕、中、重分別記以 0、1、2、3 分,積分越高,病情越重。

1.7 療效判定標準

療效評價標準[5],痊愈:治療后患兒黃疸消失,血清膽紅素恢復正常;顯效:治療后黃疸顯著好轉,血清膽紅素水平下降幅度≥70%;有效:黃疸明顯好轉,30%≤血清膽紅素水平下降幅度<70%;無效:黃疸無明顯變化或加重,明顯,血清膽紅素水平下降幅度<30%。總有效=痊愈+顯效+有效。

1.8 統計學方法

2 結果

2.1 兩組患兒臨床療效比較

治療組患兒總有效率為94.64%,顯著高于對照組的87.96%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒臨床療效比較 (n)

注:經獨立樣本Wilcoxon 秩和檢驗,Mann-Whitney μ=4923.50;Wilcoxon W= 11251.50;μ=-2.49;*P=0.01<0.05。

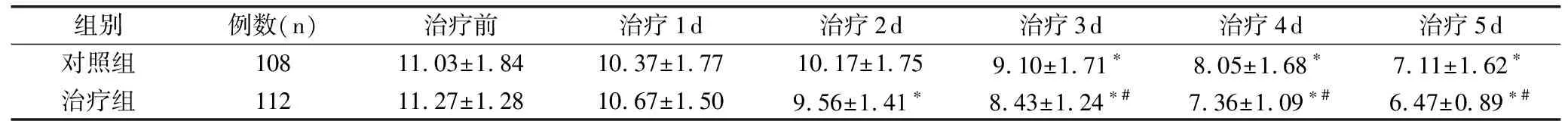

2.2 兩組患兒治療前后經皮膽紅素水平比較

治療后兩組患兒膽紅素水平均較治療前顯著降低(P<0.05);且治療后第3、4、5 d,治療組患兒膽紅素水平顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒治療前后經皮膽紅素水平比較

表2 兩組患兒治療前后經皮膽紅素水平比較

組別例數(n)治療前治療1d治療2d治療3d治療4d治療5d對照組10811.03±1.8410.37±1.7710.17±1.759.10±1.71?8.05±1.68?7.11±1.62?治療組11211.27±1.2810.67±1.509.56±1.41?8.43±1.24?#7.36±1.09?#6.47±0.89?#

注:與本組治療前比較,*P<0.05,同時間段,與對照組比較,#P<0.05。

2.3 兩組患兒治療前后膽紅血清素水平比較

治療前,兩組患兒血清膽紅素水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患兒血清膽紅素水平均較治療前顯著降低(P<0.05),且治療組患兒血清膽紅素水平顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組患兒黃疸消退時間比較

治療組患兒黃疸消退時間明顯短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 兩組患兒中醫癥狀積分變化比較

治療后兩組患兒中醫癥狀積分均明顯下降(P<0.05),

且治療組患兒治療后中醫癥狀積分顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表3 兩組患兒治療前后血清膽紅素水平、黃疸消退時間比較

表3 兩組患兒治療前后血清膽紅素水平、黃疸消退時間比較

組別例數(n)治療前治療后對照組108196.09±22.8569.94±24.99?治療組112188.97±24.3643.65±19.88?#

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

表4 兩組患兒黃疸消退時間比較

表4 兩組患兒黃疸消退時間比較

組別例數(n)黃疸消退時間 對照組1087.04±1.82治療組112 5.57±1.33?

注:與對照組比較,*P<0.05。

表5 兩組患兒治療前后中醫癥狀積分比較

表5 兩組患兒治療前后中醫癥狀積分比較

組別例數(n)治療前治療后對照組1084.74±0.791.76±0.90?治療組1124.54±0.871.25±0.74?#

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

2.6 兩組患兒用藥后不良反應比較

兩組患兒均未見明顯不良反應。

3 討論

中醫學稱病理性黃疸為“胎黃病”,以皮膚、黏膜、鞏膜發黃為特征,屬于“胎黃”“黃疸”范疇,是新生兒時期常見的疾病之一,臨床以陽黃多見,主要原因為胎稟濕熱,因此臨床治療宜以利濕、清熱及退黃為原則。

我國傳統中醫博大精深,中藥熏蒸療法是一種具有千年歷史的中醫療法,是中醫治療體系不可缺少的組成部分。《理瀹駢文》中云:“外治之理,即內治之理;外治之藥,即內治之藥,所異者法耳。”近年來,綠色外治療法受到越來越多人的青睞,熏蒸療法治療新生兒黃疸日益被大眾接受。降黃散方中包含大黃、茵陳、梔子、大棗、山楂、赤芍、蒼術及炙甘草等。其中,茵陳味苦微寒,具有清熱利濕、退黃疸的功效。其始載于《神農本草經》,云“列為上品,味苦平,主風濕寒熱,邪氣,熱結黃疸”。張介賓在《景岳全書》中曰:“茵陳,味苦微辛,氣微寒,陰中微陽,入足太陽經。”表有濕者,能微發其汗,里有濕者,能利尿祛濕,無論是陰黃還是陽黃,表濕還是里濕,都可以用茵陳,是治療黃疸的主藥。梔子性苦寒,可起到清熱利濕、瀉火除煩及涼血解毒的功效,與茵陳配伍,可涼血止血、清熱利濕、瀉火解毒。現代藥理學研究表明,梔子和茵陳具有保肝利膽的作用,毒副作用小。大黃瀉熱瘀、通大便,引濕熱之邪自大便而出,加快了膽紅素的消退速度,減少了膽紅素腦病的發生。赤芍具有促進膽汁排泄的作用,配伍蒼術芳香走竄,有利于藥物透皮吸收。山楂具有健胃、行氣、消食及活血化瘀的功效。甘草可調和諸藥、活血化瘀、解肌透表。新生兒表皮薄,其毛細血管較成人更加豐富,因此皮膚的吸收及滲透力較強,中藥熏蒸的治療效果更佳。

相關研究顯示,茵梔黃顆粒+媽咪愛治療新生兒黃疸癥療效顯著[6-7]。媽咪愛中含有體內所需的酶,可抑制β-葡萄糖醛酸苷酶的活性,調節腸肝循環,從而減少對膽紅素的過度吸收,加快腸蠕動,使膽紅素隨著糞便排出,減輕黃疸癥狀[8]。茵梔黃顆粒的主要成分為梔子、黃芩、金銀花和茵陳,能有效抑制機體變態反應,減少紅細胞溶血,降低血清膽紅素水平[9-11]。

本研究結果表明,治療組患兒總有效率明顯高于對照組(P<0.05),治療后經皮、血清膽紅素水平明顯低于對照組(P<0.05),黃疸消退時間短于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。降黃散熏蒸治療病理性黃疸療效顯著,可降低膽紅素水平,加快黃疸消退,減少不良反應發生,且操作簡單,經濟方便,患兒及家長依從性好,值得臨床推廣應用。